二大ヒーローが活躍する超ド級のエンタメ巨編!

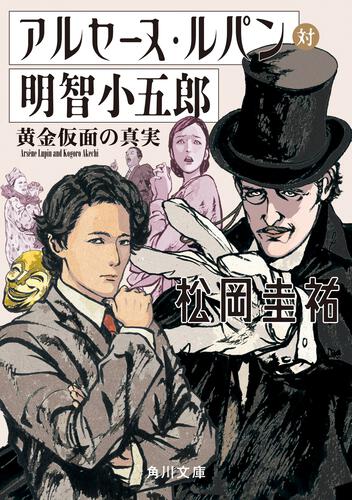

松岡圭祐最新作『アルセーヌ・ルパン対明智小五郎 黄金仮面の真実』

11月20日発売、松岡圭祐さんの書き下ろし新作『アルセーヌ・ルパン対明智小五郎 黄金仮面の真実』は、ルブランと乱歩の原典のままに東西の二大ヒーローが活躍する超ド級のエンタメ巨編です。日米出版の『シャーロック・ホームズ対伊藤博文』を凌ぐ快作の、冒頭一挙試し読みをお届けします!

▼『アルセーヌ・ルパン対明智小五郎 黄金仮面の真実』特設ページ

https://bit.ly/3Ctd6vL

『アルセーヌ・ルパン対明智小五郎 黄金仮面の真実』冒頭試し読み

1

五十代でも心は若々しい。すらりとした

とはいえさすがに五十三歳だ。いかに遠目に見ようが、青年と呼ぶには無理がある。けれどもわが身に備わったものは老いではない。渋さと

揺るぎなき自己評価は、けっしてうぬぼれではない。いまもルパンは上質な仕立てのタキシードをまとい、

華やかな様相を呈する一帯だった。貴婦人たちがパーティーへと足を運んでいく。女性はみな窮屈なコルセットから解放されて久しい。バイアスカット、チューブラーシルエットのドレス、誰もが当世風の装いをしている。

一九二七年。パリ華やかなりし時代は、とうに過去となった。ルパンが都会を離れ、郊外に大邸宅と別荘をかまえたのが三年ほど前。今度ばかりは隠居の決意も固かった。しかし目と鼻の先にある古城で、かのブルガリがパーティーを開くときいては、じっとしていられるはずがない。

落ちぶれた『エコー・ド・フランス』紙は、アルセーヌ・ルパンが人格

冗談ではない。そう単純に分析されてたまるか。アルセーヌ・ルパンは多面的で複雑な存在だ。あらゆる権威性や常識の破壊は、衝動でなく使命だった。この歳になっても使命感はいっこうに薄らがない。ことあるごとに全身の血が沸騰し叫びだす。人を法で支配せんとする、あるいは富裕をもって万能感に浸ろうとする、無知

城の正面玄関に差しかかった。白髪頭のフロックコートが、あくまで礼儀上の笑顔を保ちつつ、来客の招待状をたしかめる。警備兼案内係。こういう男が年上に思える感覚が、いまだ失われない。やはり自我はせいぜい三十歳のままだ。

それでも実年齢相応に、こんな場合にとる手段は、むかしとは異なってくる。

男が向き直った。ルパンは目を細め、さも愛想よく見える微笑を

招待状の提示を要求される、その前に先手を打つ。ルパンは愛想よく話しかけた。

「ソティリオに伝えていただけないかな。ラウール・ドゥヌーヴ侯が現れたと」

男は面食らった反応をしめし、次いで申しわけなさそうにいった。「あいにくソティリオ・ブルガリは、まだニースにも到着しておりませんで」

知っている。調べはついていた。だがルパンはさも残念そうに、哀感すら漂わせてみせた。「なんと……。歓喜の声とともに両手を広げるソティリオを、

創業者ソティリオ・ブルガリの友人にして、直接の招待を受けたらしい初老の貴族。そう信じさせるに足る言葉の断片をちりばめ、あとはひたすら同情を誘う。若かったころは強気にでて、威厳ある態度でねじ伏せようとした。けれどもこの歳になってからは、こんなやり方のほうが効果的だった。

予想どおり男はにこやかに城内を指ししめした。「なかへどうぞ。ソティリオは来られませんが、弊社の重役たちが顔を揃えております」

「ありがとう!」ルパンは一気に距離を詰め、間近に男の顔を見つめた。同時に右手で男の左肩を軽く

男は急接近したルパンの目を見つめている。だが人間の視界は上方に六十度、下方に七十五度、外側に百度まで達する。男の懐に手を滑りこませれば、視野の下端に動作をとらえられてしまう。肩を叩くことで、前腕により視線を遮り、下方視界を三十度までに制限できる。

ほんの一秒にも満たなかった。ルパンは男の内ポケットからメモ用紙をすりとった。古城に着く前、ルパンは望遠鏡で状況を観察していた。夕方五時ごろ、男はメモを手渡された。その瞬間の表情により、重要なことが書かれている、そう推測できた。

〝D―Q S―C D―X〞。記載はそれだけだった。

ルパンはひそかに鼻を鳴らした。連中が二階に運びこんだ大きな鉄箱、あれはやはり金庫だったか。

行く手から四十代半ばのタキシードが、素知らぬ顔で歩み寄ってくる。ジルベールの振る舞いは堂々としていた。初めて部下に起用したのは、彼が十七歳のころだ。二歳でギロチンにかけられそうになったとき、ジルベールはすっかり青ざめ、ただ震えるばかりだった。いまやまるで別人、肝が据わった中年の風格を漂わせる。

ジルベールとのすれちがいざま、ルパンはメモ用紙を手渡した。互いに目も合わせなかった。警備の視線が

大広間に入った。シャンデリアの輝きが会場の賑わいを鮮明に照らしだす。大勢の来客が埋め尽くすなか、クラシックの演奏が厳かに流れる。南フランスの伝統風建築を、ブルガリが持ちこんだアールデコ調の装飾が彩る。

着飾った男女が関心深げに、ガラスケースに入った展示物を鑑賞している。婦人のひとりがいった。「みごとね。ダルタニアンの剣ですって」

紳士があきれた態度をしめした。「小説のなかにでてくる剣です。現存するはずがない。馬鹿げてる」

ルパンは声をかけた。「そうでもありません。

「芸術?」紳士が

「いえ。あちらに飾られている『ドン・キホーテ』の

婦人たちが感嘆の声を発した。「まあ! あれが三百万フランですって」

全員の目がひとつの方向を見つめる。一同の視線が逸れている隙に、ルパンは婦人のひとりが身につけた首飾りに手を伸ばした。瞬時に留め具を外し奪いとる。首をひねった直後は、筋肉の緊張と

だが婦人が甲冑に注意を向けるのは、わずか数秒にすぎない。ルパンは自身の

「失礼」ルパンは余裕たっぷりにその場を離れた。

婦人たちがうっとりとした表情で見送る。同時に男性陣の

大理石の床を横切り、大広間の中央付近に向かいかける。ふとルパンの足がとまった。

チューブラーシルエットに身を包みながらも、適度に丸みを帯びた上半身と下半身をつなぐ、くびれた腰が浮かびあがる。調和のとれた容姿は、

東洋人が若く見えることを考慮しても、実年齢は二十歳そこそこだろう。ごく薄い化粧にきめ細かな肌、少女のように清純そのもののつぶらな

女性は高齢の西洋人男性と談笑していた。ルパンが歩み寄ると、ふたりが揃って向き直った。いずれの顔にもまだ微笑が

ルパンは

男性が手を差し伸べ、イタリア

ブルガリの重役だ。ルパンは握手に応じながらも、女性から目を離さなかった。初対面で関係を深めたいとき、とるべき

戸惑い顔の女性に代わり、アルトベッリが陽気に紹介した。「

大鳥喜三郎。おそらく日本の名士か富豪だろう。遠い東洋の国の金持ちには詳しくない。それでもルパンは大きくうなずいた。「ああ! やはりそうでしたか。大鳥さんの」

不二子はいっそう困惑のいろを濃くした。胸に緑いろの丸いブローチが光る。ヒナゲシの花が彫りこまれていた。去年の六月以降、パリのカルティエが発売した、百個限定の高級品だ。たちまち売り切れたときく。

ルパンは女性に微笑みかけた。「ツール・ド・フランスのゴール付近でお見かけを」

すると不二子が驚きの表情に転じた。

「あの場においでだったのですか」

一九二六年六月といえば、ツール・ド・フランスが開催されていた。ゴールはむろんパリだった。不二子はその当時、大勢の目に触れた、そんな自覚があるらしい。ルパンは調子を合わせた。「群衆のなかでも、ひときわめだっておいででしたので」

「恥ずかしいところをお目にかけました」不二子が頰を赤らめた。「近くを優勝者が横切っていったので、はしゃいでしまいまして」

この女性とふたりきりになりたい。アルトベッリを遠ざける必要があった。ルパンは不二子をうながした。「一緒に踊りませんか」

「……ダンスはうまくなくて」

「お教えしますよ。これから何度も踊る機会があるでしょう」

不二子は照れたようにはにかみながらも、すなおにうなずいた。「はい」

初対面の女性をうまく誘った。だがむかしとは少し状況が異なる。アルトベッリはまったく嫉妬をしめさない。ただ微笑ましくふたりを送りだした。ルパンを見あげる不二子のまなざしも、父親に向けられる視線に近かった。

父と娘ほどの年齢差が安心と信頼を生む。周りで踊るカップルが、特にこちらを気にかけるようすはない。ルパンは複雑な思いを抱えながらも、四拍子のリズムに乗り、ゆっくりとステップを踏んだ。不二子は抵抗なくリードを受けいれている。ひたすら優雅に身を揺らす。

ルパンはたずねた。「大鳥という家名の意味は?」

「フランス語でグラン・オワゾーです。英語ならビッグ・バード」

「ふうん。大きい鳥か。おぼえやすい」

「父の事業のひとつをご存じなら、より記憶に残りやすいかと」

「なんですか」

「大鳥航空機です。飛行機の製造工場を経営しております」

「飛行機。それはいい。グラン・オワゾー、大鳥の家名にふさわしい事業ですね」

不二子の笑顔がかすかにこわばるのを、ルパンは見逃さなかった。すると不二子は目が合うのを避けるようにうつむいた。

ルパンは思いのままを口にした。「由緒正しい旧家というわけではなさそうだ」

「なぜおわかりですか」

「飛行機の製造事業とは冒険心があります。古い頭の持ち主には実現不可能でしょう」

「

「すべてを財産でまかなえるとはうらやましい」

「ご冗談を」不二子は苦笑した。「フランスの投資家であられるご婦人が大株主です」

「ああ。こうしてパーティーに出席しなければならないのも、各方面への気配りですか。まだお若いのに、大変な責任を負ってらっしゃる」

不二子が上目づかいに見つめてきた。「責任にともなうのは苦労ばかりじゃありません。幸運もあります」

「どんな?」

「いまこうして……」不二子は静かに身を寄せてきた。

喜びと自信がよみがえってくる。ルパンは実感した。どうだ、若いころと変わりはしない。世にも特異な存在、アルセーヌ・ルパンに年齢など関係はない。恋愛においても常人の限界を突破してみせる。

不二子のくびれた腰を抱き寄せ、しなやかにステップを踏む。ルパンは笑ってみせた。「この国はリンドバーグの大西洋横断飛行の話題で持ちきりです。でも今年あなたの祖国でも、素晴らしい記録が樹立されている」

「どんな記録ですか」

「

「よくご存じですね」

「新聞に載っていました」

「わたしも……」不二子はなにかをいいかけて口をつぐんだ。「いえ。なんでもありません」

不二子はけっして体勢を崩さなかった。要領をつかんでくると、笑い声をあげる余裕をみせた。不二子がルパンにうったえてきた。「ドゥヌーヴ侯。どうかおよしになって」

「おや? おかしいな。目が回らないようだ。不二子さん。ダッチロールにも平衡感覚を失わない訓練を受けてますね。どうやら操縦士の候補生らしい」

「ドゥヌーヴ侯……」

「ラウールと」

「では、ラウール様。あなたも飛行機にお詳しいのですね。おっしゃるとおり、欧州への留学には、操縦士訓練も含まれていて」

「そうでしょう。リズムが変わってもステップを踏み外さない。三半規管もやられない。あなたは常に冷静だ。操縦士向きといえます」

「本当ですか」

「ええ。請け合いますよ。私がそう信じる最大の理由は、あなたのまなざしです」

「わたしの……?」

「自由を求め、大空を舞いたいと、心から願っておられる」

不二子は穏やかな表情になった。また四拍子に戻ったステップに、ゆったりと身をまかせる。「ふしぎなお人。なんでも見抜いておられるかのよう」

「飛ぶことを恐れないでください。あなたの国で女性操縦士とは、素晴らしく先進的な職種じゃありませんか。私の浅はかな想像における日本女性とは、あちらにいるおしとやかな着物姿ばかりです。あなたは未来を生きている」

「そんな素晴らしいものでは……」

「いいえ。ご自身ではわからないのです。あなたは大空に浮かぶすべての理想をひとり占めにしている。鳥のように自由で、天使のごとく純粋で、太陽のように熱く燃えている」

「よくわかりません。なぜ太陽のようだと……?」

「私の心が溶け始めているからです」

不二子の

「どのようなお気持ちですか」

「父のようなかたに、父以上のものを感じている気がします」

ルパンは軽くむせそうになった。父という言葉をきいたとたん、現実に引き戻されたような気分になる。

いや。不二子はいま、父以上のものを感じている、そういった。それはすなわち恋心だろう。

「ねえ、不二子さん」ルパンは甘いささやきを口にした。「城の裏庭にでれば、

「それは……。ラウール様。案内していただけますか」

「ふたりきりで外に?」

不二子はまた照れ笑いを浮かべ、ルパンの胸に頰を寄せた。

快感とともに上機嫌に浸りきる。いつまでもこうしていたい。ルパンの目はぼんやりと、自分の手首に向いた。腕時計の文字盤をとらえる。

思わず息を

ルパンは焦燥に駆られながらも、ひとまず笑顔を取り繕った。「不二子さん。私は行かねばなりません」

「まあ」不二子がさも残念そうな顔になった。「こんなに早く……」

「また近いうちに会いましょう。私はここコート・ダジュールに、いくつか別荘を持っていますので」

「素敵ですわ、ラウール様」不二子がぴたりと身を重ねてきた。「でもどうやって……」

「私から連絡します。あなたがどこにいようと、きっとお迎えにうかがいます。たとえ空の

不二子の手の甲に軽く口づけをする。まだルパンを引き留めたがっている、そんな不二子のせつないまなざしを見かえす。ルパンは微笑してみせると、優雅に

2

大広間をでるや、ルパンは一気に歩を速めた。玄関ホールに戻ったものの、ジルベールの姿はなかった。

あいつめ、なにをやっている。ルパンは

城内二階は暗かった。誰もいない廊下を突っ切る。行き先は裏手の角部屋。金庫とおぼしき大きな鉄箱が、昼間そこに搬入されたのを、望遠鏡で確認済みだった。

半開きのドアを入った。部屋の暗がりには、さまざまな展示物がところ狭しと置かれている。パーティー会場に飾りきれなかった品々らしい。盾や銀食器、

ジルベールは窓辺で身をかがめていた。金庫のダイヤルをしきりに回している。

「おいジルベール」ルパンは小声でいった。「なにをもたついてる」

「すみません。どうも手間どってまして……。この金庫、とんでもなく重いんです。

「金庫なんかいらん。中身をだせ。ソティリオ・ブルガリが到着する明日以降、客に披露する宝が隠されてるはずだ」

「どうにもわからないんです。イタリア語なんで、Dが右、Sは左を表わすんですよね?」

「ああ。常識だろう」

「D―Qってのは、右に回して、アルファベットのQの順番……。Aが1で、Bが2と数えていけば、Qは17。それからS―Cってことで、左に3……」

ルパンは思わず歯ぎしりした。「ジルベール。おまえ何年、俺の下で働いてる」

「もう四半世紀かと」

「ブルガリは近いうち商号をBVLGARIとする。BULGARIの商標は他社が取得済みだからだ。古代アルファベットの

「Uがない……」

「帝政ローマのラテン文字だ。だからJとWもない」

「あー! じゃそうすると、Qは16番目……」

「右に16だ。左に3。最後は右にX。Xは21番目になる」

「右に21と」金属音が響いた。ジルベールがいった。「開きました!」

ルパンは足ばやに歩み寄った。ジルベールが差しだした獲物を受けとる。

片手におさまる大きさだが、ずしりと重かった。

「よし」ルパンはブレスレットをポケットにおさめた。「ジルベール。先に行ってエンジンをかけとけ。すぐ追いかける」

「わかりました」ジルベールが部屋を駆けだしていった。

退出には時間差を置かねば玄関先でめだつ。もしジルベールが怪しまれたら、彼はその場で騒ぎを起こし、

仕事の記念を忘れてはならない。ルパンは万年筆をとりだした。からになった金庫のわき、壁紙にペンを走らせる。アルセーヌ・ルパンとサインした。

金庫の前を離れようとしたとき、ルパンは間近に人の気配を察した。思わず立ちすくんだ。

だがそれは等身大の人形だった。顔を金いろの仮面が覆っている。金の

ルパンはため息を漏らした。『黄金仮面の王』か。マルセル・シュオブの短編にでてくる仮面の再現だった。

ただし想像とはずいぶん異なる形状をしている。ふつうに考えれば、仮面舞踏会の仮面が金いろになった、そんな物体を思い描くだろう。だがここに再現された黄金仮面には、凹凸がほとんどなかった。装飾はほぼ彫りこまれず、目と口の部分だけが三日月形に

『黄金仮面の王』において、王は何者なのか、どこの国のいつの時代を舞台にしたのか、まるで明白ではない。いま目の前にある黄金仮面は、中世史家で文献学者のピエール・シャンピオンによる解釈に近い。シャンピオンが今年だした本には、この王が

ほかにもさまざまな推測がなされている。西洋と東洋が融合した物語とも考えられた。著者のシュオブがユダヤの血統のため、ユダヤ人の王ではないかとする説もある。

王は偽りの顔に囲まれていることに絶望した。みずからの仮面の下の醜悪さに

なにがそこまで王を追い詰めたのだろう。富める暮らしのすべてを捨て、孤独を選んだ理由はどこにあったのか。

ルパンは黄金仮面を眺めていた。長いこと目を離せなかった。けっして魅了されているわけではない。だがなぜか胸騒ぎがしてくる。

黄金仮面の王が感じた絶望、その果てにあった孤独と死。あの短編はなんらかの啓示だろうか。世にも特異な存在、無法者の極み。アルセーヌ・ルパンも人生を振りかえるときかもしれない。

かすかな物音を耳にした。ルパンは我にかえった。石畳を歩くヒール。歩調はゆっくりとしている。窓の外からきこえてくる。

窓辺に歩み寄った。ルパンは屋外の暗がりを見下ろした。二階の高さだった。裏庭だけにひとけはなかったが、そこを白いドレスの女性が歩いてくる。大鳥不二子だった。森のほうに視線を投げかける。海を眺められる場所ではない。不二子は戸惑ったようすでさまよいつづける。

ルパンは唇を

城の裏庭にでれば、地中海が見下ろせます。そんなふうに告げたのはルパンだ。不二子はあの言葉にいざなわれたのだろう。彼女は和服の集団のなか、ひとり浮いているように見えた。パーティーに溶けこめず、寂しさを感じていた可能性もある。ルパンと出会ったことで、不二子のいたたまれなさに拍車がかかったのか。

後ろ髪を引かれるものの、いまは退去を急がねばならない。ルパンは窓辺を離れかけた。

ところがそのとき、不二子の悲鳴をきいた。ルパンははっとした。ふたたび窓の外に目を凝らした。

黒い人影が四つ出現している。こぞって不二子に群がっていた。戯れには思えない。ひとりが不二子に背後から抱きつき、手で口を押さえた。ふいに悲鳴が途絶えた。男が不二子を羽交い締めにし、連れ去ろうとする。不二子は脚をばたつかせ抵抗した。ひとりの男が不二子の腹を殴りつけた。

こうしてはいられない。だがルパンは出方を迷った。不二子にはまた会いたい。ルパンでなくラウール・ドゥヌーヴ侯として。

ドゥヌーヴ侯はとっくに城を去ったはずだ。ブルガリの宝が消えたことは、ほどなくあきらかになる。アルセーヌ・ルパンのサインも見つかる。ドゥヌーヴ侯がルパンだったと、不二子に悟られたくはない。

判断を下すまで二秒とかからなかった。ルパンは黄金仮面に手を伸ばした。思ったより軽い。純金でないのは明白だった。仮面の左右に

黄金仮面はルパンの顔にぴたりと

なんの酔狂でこんな

ルパンは窓に突進した。身体ごとぶつかりガラスを割る。飛び散る破片から仮面が顔を保護する。窓枠に片足をかけ、ルパンは屋外に跳躍した。

風圧を全身に浴びる。二階の高さだけに、落下はさして長くつづかなかった。石畳から逸れた芝生に、ルパンは転がりながら着地した。柔道の受け身の要領で首を曲げ、頭が地面に打ちつけられるのを防いだ。

ふたたび起きあがったとき、石畳にへたりこんだ不二子を目にした。恐怖のまなざしを向けてくる。襲撃した男たちも同様だった。四人のうち三人は腰が引けている。全員が白人、年齢は三十代と思われた。タートルネックのセーターとスラックスは黒。全身黒ずくめは、闇夜の

それに引き替えルパンは、黄金の仮面に黄金のマント、派手づくしの装いだ。常軌を逸している。敵も行動を迷ったらしい。だがよほど不二子を連れ去りたいのだろう、退散する気配はなかった。ひとりの男がルパンに飛びかかってくる。右手のこぶしに銀いろの

ルパンはマントの

マントを広げ、奪ったナイフを遠方に放りだす。ふたりめの敵が

ルパンが地面に転がったからだろう、三人めは勝機とばかりに、すかさず上方から襲いかかった。だがルパンはそれを予期していた。距離を詰めてきた敵の足首を水平に

最後のひとりが少し離れた場所に立っている。長身で

年齢はほかと同じぐらいだが、ひとりだけ服装がちがう。ジャケットの下にウエストコート、シャツにネクタイ。それでもすべてを黒に統一している。全身黒ずくめながらスーツを好む、変わった趣味だった。帽子はない。猫のように柔らかな金いろの毛髪が、微風にそよいでいる。

色白で

前に会ったことがある、ルパンはそう思った。だがどこだったか。アフリカのモーリタニア帝国か、パリのテルヌ地区か。男の顔が変わっていないとすれば、さほどむかしではないだろう。

男は悠然と立っているようで、わずかな隙も見せない。常に身体の正面をルパンに向けている。自分から近づこうとはしない。

だが男は中年のルパンが立ちあがるまで、あるていど時間がかかる、そう判断したらしい。不二子のもとに歩み寄ると、腕をつかみあげた。力ずくで引き立てようとする。不二子は泣きながら拒んだ。

ルパンは地面を蹴り、瞬時に身体を起こすや、男に猛然と突進した。間合いに入って胸倉をつかめば、柔術の投げ技に持ちこめる。

ところが男はルパンを一瞥すると、ふいに高い蹴りを繰りだしてきた。唐手の蹴り技とはちがう。片脚が

敵はたったひとりだというのに、ルパンは群衆に囲まれ、滅多打ちにされるも同然のありさまだった。矢継ぎ早の蹴撃、恐るべき早業と威力。男が身体を横方向にひねり、軽く跳躍した。回し蹴りをルパンの顎に食らわせてきた。ルパンは石畳の上に

不二子が

ルパンは思わず顔に手をやった。どんな表情を取り繕うべきかわからない。不二子は地面にへたりこんだまま、驚きのいろとともにルパンを見つめている。

その視線が逸れた。不二子がなにかを目で追っている。ルパンもそちらを見た。衝撃が走った。ブルガリのブレスレットが石畳の上を転がっていく。

ルパンは皮肉を感じた。いちどに三つの失態が重なった。不二子に正体が割れた。宝も不二子も失った。これも寄る年波のせいか。実際、身体の

黒ずくめのスーツがルパンを見下ろした。歯ごたえのない年寄りめ、そういいたげな目をしている。男は向きを変え、またも不二子に詰め寄った。

静寂に誰かの怒鳴り声が響いた。「賊だ! ブレスレットがなくなってる。アルセーヌ・ルパンだ!」

二階の窓に明かりが

眼前の敵は動きをとめていた。男が

そのときクルマのエンジン音が

二階の窓に複数の顔がのぞいた。誰かがわめき散らした。「裏庭だ! 賊はまだ裏庭にいるぞ!」

黒ずくめのスーツが忌々しげにルパンを

ルパンもなんとか身体を起こした。歩きだそうとしたとたん転倒しかけた。まだ足もとがおぼつかない。

不二子は座りこんだままだった。目を合わせるのが

因果応報かもしれない。無法者は新参の無法者に打ちのめされる。老いていけば、いずれ取って代わられる。それが運命だった。きょうがその日でなかったとどうしていえるだろう。

シトロエンが眼前に滑りこんできた。ブレーキ音が耳をつんざく。急停車するや、運転席のジルベールが呼びかけてきた。「

ルパンは不二子を見つめた。不二子の哀愁に満ちたまなざしがルパンを見かえした。なにをいうべきかもわからない。犬の吠える声が接近してきた。集団の靴音も大きくなった。

助手席のドアも開けず、ルパンは頭からシートに飛びこんだ。同時にシトロエンが発進した。速度が急激に上昇する。振動が全身を揺さぶりだす。耳をつんざくエンジン音のピッチが、際限なく高まっていく。

行く手を鉄格子状の塀が遮る。しかし事前にノコギリの刃をいれておいた。シトロエンの前部が衝突するや、車幅がぎりぎり通れるだけの塀が倒れた。木立のなかの道なき道を、シトロエンは猛進していった。

ルパンはやっとのことで体勢を変え、シートにおさまった。金いろのマントを脱ぎ、車外に投げ捨てた。夜空を見あげる。月はもう高いところまで昇っていた。

ジルベールがステアリングを切りながらきいた。「なにがあったんです?」

答える気になれない。ルパンはただ文学の一節を小声で口にした。「黄金仮面の王よ。誰が知りましょう。あなたご自身、仮面の装飾に反し、身の毛もよだつような恐ろしい顔であられることを」

「

ルパンはポケットをまさぐった。唯一残った獲物をとりだす。宝石をあしらったパフュームボトルがトップのネックレス。無価値に等しい。ただめずらしいというだけでしかない。空虚な思いがひろがる。ルパンはネックレスを道端に放りだした。

「帰ろう」ルパンはささやいた。たまには己れを奮い立たせない、そんな生き方もいい。

3

不二子は客船に架けられたタラップを渡った。降り立ったのは

空は広い。海と同じぐらい、はるか

埠頭に漂う寂しさは、クルマの乗りいれが制限されている、そのせいでもあるのだろう。下船した乗客らがあちこちに散っていく。迎えに来た身内と、それぞれに再会を果たす姿がある。

いまも目の前に自家用車が停まっていた。ピアス・アロー、アメリカの高級車だった。形状は乗合馬車のようでもある。前方に低く張りだしたボンネットに、四つのドアと六つのサイドウィンドウを持つキャビン。むろん屋根もある。

制服の運転手が制帽を脱ぎ、かしこまって立っている。その横には丸眼鏡に

不二子は失意にとらわれた。やはり両親の姿はなかった。

尾形が深々とおじぎをした。「おかえりなさいませ、お嬢様」

お豊も笑顔で歩み寄ってきた。「ゆうべからお父様は、お嬢様のことが心配で心配で、いっこうに眠れないとおっしゃってましたのよ」

「なぜ?」不二子はきいた。

「なぜって、南フランスで盗賊と鉢合わせなさったんでしょう? それをきいてからというもの、わたくしも生きた心地がしませんでしたわ」

寒々とした気分が胸のうちにひろがる。あれは一年も前のできごとだ。

父がそんなに娘のことを気にかけているのなら、きょうここに現れないのはおかしい。欧州から日本まで、インド洋まわりでひと月半もかかる。不二子が帰路についたときには、到着日もわかっていたはずだ。

尾形が察したようにいった。「お父様は軍部のかたと連日会議で、どうしても席を外せなかったのですよ。お母様もお屋敷におられないと、

清子は不二子の妹だった。全寮制の女学校に通っている。寂しがり屋の清子は、ときどき家に帰りたがる。母は清子に振りまわされていた。それでも母はもともと世話焼きな性格だった。頼られるのを好むふしがある。なんでも自分でしようとする不二子を、母はかわいげのない娘と感じているようだ。

運転手がドアを開けた。不二子は後部座席に乗りこんだ。お豊が並んで座った。尾形は前方の助手席。すべて定位置だった。日本に帰ってきてしまった、その思いをいっそう強くする。

クルマが埠頭を走りだした。お豊がたずねた。「欧州はいかがでしたの?」

不二子は黙っていた。両親への便りなら、毎月のようにだしてきた。経験したほとんどを

ただし伏せていることもあった。アルセーヌ・ルパンとの出会いだ。それ以前に、四人の暴漢に襲われた事実も、まだ両親に打ち明けていない。

コート・ダジュールの古城の裏庭で、不二子は暴漢たちに連れ去られそうになった。理由はまったくわからない。しかしあのような場所を、女ひとりで歩くべきではなかったのだろう。

地元の警察が駆けつけ、不二子は保護された。刑事は不二子を気遣い、日本領事館を通じ、両親に連絡しようとした。不二子は

それでもブルガリのパーティーにおける窃盗未遂事件は、すでに世界じゅうの紙面を

なぜ秘密にしようと思ったのか。答えはあきらかだった。あの人は窃盗を果たさなかった。ブルガリのブレスレットを落としたのは、たしかに偶然かもしれない。だがそうなった理由は、彼が身を

あの人はなにも恐れなかった。会ったばかりの不二子のため、命がけで暴漢たちに立ち向かっていった。

クルマの縦揺れが突きあげてくる。速度があがっていた。不二子は窓の外に目を向けた。いつしか

道幅十六間の路面は、アスファルトコンクリートで舗装済みだった。

丘の上に差しかかると、点在する集落の向こうに、復興帝都の中心部が見えてきた。百貨店の近代的なビルが集うのは

不二子は

クルマはわき道に入った。ここには前にも来たことがあった。父の関連企業の裏にある駐車場だった。別の自家用車が停まっている。キャデラック・タウンセダン。不二子の乗るピアス・アローは、その隣りに停車した。

運転手が車外に降り立ち、ピアス・アローの後部ドアを開けた。

お豊がいった。「お降りください」

不二子はため息をついた。「まだうちの住所を秘密にしてるの?」

「当たり前ですよ。お父様は軍部の機密に関わる重要なお仕事を……」

「お父様はうちで仕事はなさっていないでしょ」

「それでもどんな危険があるか、わかったものではありませんのよ。お父様は奥様や不二子お嬢様、清子お嬢様のことを、常日頃から心配なさってるんです」

「心配してるのは土蔵の中身でしょ。放火されて

「まあ、不二子お嬢様。なんて乱暴な

小言にはうんざりだった。不二子はさっさとクルマを降りた。逃げるも同然に、隣りのキャデラックに乗り移る。

知人を気楽に屋敷へ招く、それすら許されない。立派な洋館ではあっても、窓という窓の

自由に大空を飛びまわりたい。操縦士免許も取得できていないのに、まだ日本に戻りたくはなかった。雲の上まで戦場にしたがる父を尊敬できない。いま身を寄せたいのはあの人だけだ。

4

アルセーヌ・ルパンはパリ5区と6区の中間、リュクサンブール公園に近い酒場にいた。午後三時すぎ、店内に客はいない。経営者にいくらか金を渡せば、貸し切り状態を保証してくれる。おかげでカウンターにのんびりと座っていられる。

もっとも口をつけるのは、いつものようにただの水でしかない。グラスの半分も減っていなかった。水面に映りこむ初老の男の顔が、波紋のなかに揺れている。

一九二九年の二月。ルパンもじきに五十五になる。ふと自分の年齢を意識するたび、なんともいえない

隣りに座るジルベールは、まだ四十六歳だからか、ジョッキを

「なんだ」

「資産ですけどね。前みたいに宝石や金の延べ棒のまま、あちこちの

いまさらそんなことを。ルパンは鼻を鳴らした。「エトルタの針岩にあった財宝みたいに、フランス政府に寄贈しちまうのは惜しい」

「だからって、ぜんぶアメリカドルにするなんて。フランス中央銀行やらアンゲルマン銀行やらに預金しとくもんだから、マフィアなんかに狙われたんですよ」

「アメリカは好景気だ。ドルは高騰してうなぎ登り。株取引も悪くない」

「投資じゃよく失敗してらっしゃったのに……」

「近いうちに移住するんだよ、アメリカに。新天地で悠々自適な生活を送ろうかと思う」

ジルベールが顔をしかめた。「ひところは一国の皇帝にまでなったお人が、なんて質素な」

「皇帝?」ルパンは

「そうっすよ。蛮族どもの捕虜になりながら、反対にやっつけちまって、国を乗っとったんだから。本当にすげえ

靴音が近づいてきた。もうひとり旧知の男がジルベールに声をかけた。「おまえをモーリタニアに連れてかなかったのは正解だった。単純すぎて、ほかの盗賊に

額の

ジルベールはグロニャールに不満をしめした。「現地で

グロニャールは酒瓶を一本手にとった。「なにを盗ろうが、泥棒の仕事なんて同じなんだよ。こそこそと暗いところを動きまわって、なるべく最小限の手間で人をだまし、

「そりゃどういうことだよ」

ルパンは話題を変えたかった。「グロニャール。調べはついたのか」

「ええ」グロニャールは内ポケットに手をいれた。「コート・ダジュールの古城に現れた四人組ですが、マチアス・ラヴォワ一味っすよ」

「ラヴォワ? 俺より年上のあいつか」

グロニャールが一枚の写真を置いた。いろを失った白黒の画像でも、絵画よりはずっと現実を伝えてくれる。五人の男たちが寄り集まっていた。真んなかに座るのは白髪頭に

ラヴォワ窃盗団は大量の株券を奪うことに執着する。そのためには殺し、放火、誘拐も

ほかの四人はラヴォワよりずっと若い。たしかにあの夜、古城の裏庭で見た顔ばかりだ。いちばん端に最も腹立たしい

忌々しい気分がよみがえる。ルパンはその男を指さした。「こいつの名は?」

「リュカ・バラケ。ラヴォワ一味でも最高のやり手だそうです。長いこと中国に行ってたらしいですよ」

あの妙な足技は中国の格闘法か。ルパンはグロニャールに問いただした。「こいつらが大鳥不二子を誘拐しようとした理由は?」

「それがどうも、大鳥航空機って企業はこっちじゃ上場もしてねえし、ラヴォワが狙う理由はないんです。このところラヴォワは銀行を襲っても、株券じゃなく現金を奪ってます。察するに

「なら営利誘拐だってのか。日本の令嬢じゃ身代金をとるにもひと苦労だろう」

「裏庭は暗かったんでしょう? ほかの誰かとまちがえたのかも」

ジルベールがうなずいた。「あの晩のパーティーには、白いドレスの女がほかにも何人かいました。調べてみますか?」

「そうだな」ルパンはつぶやいた。「いちおう頼んどくか」

納得はできない。ラヴォワの手下四人は、不二子の口を手でふさぎ、羽交い締めにした。いかに暗かったとはいえ、フランス人やイタリア人の女性と見誤ったとは考えにくい。現に不二子は、黄金仮面の外れたルパンの素顔を、ひと目で見てとった。

ルパンは写真に手を伸ばした。「これはもらっていいな?」

「どうぞ」グロニャールがためらいがちにいった。「あのう、

「どんなことだ」

「まずフェリシアン・シャルルのその後です」

思わずため息が漏れる。ルパンは吐き捨てた。「もういい。気にしていない」

「生い立ちを追いかけてみたんですが、どうも

「だからもういいといってる」

五年前にルパンが雇った青年建築技師、フェリシアン・シャルル。ひょっとしたら幼くして

ルパンは二十歳のころ、最初の結婚をした。美しきクラリス・デティーグとのあいだに、男の子が誕生した。ルパンはわが子をジャンと名づけた。

クラリスは産後の経過が思わしくなく、ほどなく息をひきとってしまった。ルパンは唯一の息子ジャンに愛を注ごうと誓った。

だがそれは果たせなかった。カリオストロ伯爵夫人ことジョゼフィーヌ・バルサモが、生まれて間もないジャンを誘拐したからだ。

ジルベールが首を横に振った。「フェリシアンが

「ああ」グロニャールが淡々と応じた。「だからその線じゃたどれない」

「

そんな発想はなかった。ルパンは

「色眼鏡じゃなくて、世間じゃまずそうやって、親子かどうか推し量るもんですよ」

問題は息子ジャンを攫ったのが、凶悪きわまりない女という事実だった。カリオストロ伯爵夫人ことジョゼフィーヌ・バルサモ。彼女はジャンを誘拐したのち、部下たちに命令書を

カリオストロ伯爵夫人と第三者がきけば、どこかの貴族かと誤解するだろう。実際やたらと仰々しい名だ。だがカリオストロ伯爵とは、十八世紀のペテン師の自称でしかなかった。交霊術や錬金術、占星術の達人として、あちこちで大規模な詐欺を働いた男だ。

のちに盗賊団の首領でもある女泥棒、ジョゼフィーヌ・バルサモは、これも勝手にカリオストロ伯爵夫人を名乗った。二十歳のころのルパンが出会ったとき、彼女は三十歳そこそこの美女だった。本当にカリオストロ伯爵の妻だったのなら、あの時点で百歳を超えていることになる。だが彼女は悪びれず、自分は不老不死だと、堂々と偽ったりもした。

ルパンはジョゼフィーヌと関係を持った。泥棒としての手ほどきも受けた。彼女はルパンにとって、年上の恋人であり、人生の師でもあった。

そんなジョゼフィーヌをルパンは裏切った。あの女の悪行に嫌気がさしたからだ。ジョゼフィーヌが激怒するのは当然の成りゆきだった。

じき五十五になるいま、自分の人生を振りかえり、揺れ動くものを感じる。ジャンが奪い去られたのは、あの女のせいなのか。アルセーヌ・ルパンという父親の下に生まれた、それこそが悲劇の引き金ではなかったか。

ジルベールがからかうような口調でこぼした。「なあグロニャール。フェリシアンがジャンじゃないらしいって、それぐらい俺にもわかってたぜ? なにしろ

「クラリス様だ?」グロニャールが侮るようにいった。「おめえのお袋とまちがえてんじゃねえのか」

「ふざけんな。お袋とまちがえるかよ」

「問題はフェリシアンじゃねえんだ」グロニャールがルパンに向き直った。「

「なに?」ルパンは思わず

「いえ。六千万人です」

「馬鹿いうな」

「本当っすよ。俺も直接きいたわけじゃないんですがね。なにしろ日本語はわからないもんで」

「なんだと。日本語?」

「噂してる六千万人ってのは、日本の全国民ってことですよ。いいですか。まず問題の男は一八九四年生まれです。

いきなり的外れな根拠を挙げてくる。ルパンはうんざりした。「グロニャール。俺がクラリス・デティーグと結婚したのは、たしかにそのころだ。だがジャンが生まれたのは五年もあとだぞ」

「いま三十五ってのは、その男がいってるだけのことです。出生が不明なら、五年ぐらいのちがいはありうるでしょう」

「出生不明なのか?」

「さあ。そこもあまり、日本のことなんで……」

ジルベールが笑った。「なんだよ、いい加減なことばかり抜かしやがって。次はブローニュの森でマリー・アントワネットの幽霊と茶をしばいたとかか?」

「黙れ。茶化すな。俺は

ふいに注意が喚起された。変装の名人。それだけでも聞き捨てならない。ルパンはグロニャールを見つめた。「そいつはフランス人なのか?」

「高身長で

「ということは、いちおう日本人として通ってるわけか」

「ええ。日本に住んでますからね。俺が集めた情報によると、去年まで三年間、中国やインド、ヨーロッパをめぐってたそうです。前は

ということは

「アルセーヌ・ルパンの名は伝説ですからね。本気にしている者もいれば、半信半疑の者もいるでしょう。でもそういう形容がぴったりだと、誰もが思ってるようです。現地の新聞にもよく、その男の名が取り

「泥棒なのか?」

「いえ。いちおう探偵を

「日本の探偵がなぜラヴォワなんかと会う?」

「さあ。そこまでは……。残念なことに写真も手に入らないんです。シャンゼリゼ通りのエリゼ・パラスでラヴォワと会ったのはたしかなんですが」

超一流ホテルで盗賊団の首領と密会とは、大胆不敵な男だった。探偵という職業も隠れ

ジャンが成長し、日本にいる。ル・ブークのトーマが、フェリシアンはジャンかもしれないといいだした、あのとき以上に

不二子がラヴォワ一味に襲われた、あの事件と切り離しては考えられない。ルパンの心は波立ち騒いだ。またしても見ず知らずの何者かを、息子か否か気にかけ、神経をすり減らさねばならないのか。

ルパンはため息とともにきいた。「その男の名は?」

「アケチです」グロニャールが応じた。「

5

明智小五郎が入室するや、応接間のソファに座る四人が立ちあがった。

四人はいずれも三十代、質のいいスーツに身を包んでいる。表情の変化は予想どおりだった。父親が呼びつけた素人探偵など、この豪邸の敷居をまたがせるにふさわしくない、そう思っていたにちがいない。いったいどんな

「どうも」明智は落ち着いた声を響かせた。「おまたせして申しわけありません。仕事が立てこんでいましたので」

次男の

「ええ」三男の

明智は苦笑した。「みなさんと同じ、純粋な日本人です」

パリで仕立てたスーツのせいか、西洋人に見まちがえられることが多い。助手の

もっとも身だしなみの変化は意識的なものだった。定職を持たなかった二十代、犯罪心理学の研究を趣味としていたころは、服装に

なけなしの金をはたいて、三年間の外遊にでかけたのが功を奏した。紳士としての作法や振る舞いは、あらゆる階層に接する探偵業に、けっして欠かさざるものといえた。何か月か軍隊経験もさせてもらい、

刀根山家の四男、

「金がありゃ舶来物の服が着れる。兄さんたちと同じだろ」

三男の亮三が

「なにが失礼だよ」康太郎はソファに身を投げだした。「

長男の式一郎は

次男の裕次だけは、穏やかな物言いで場を鎮めようとした。「まあまあ、兄さん。亮三も。これからは四人で仲よくやってかなきゃならない。公平にいきましょうよ」

亮三は納得いかないという顔になった。「公平っていうけど、裕次兄さんが康太郎に

式一郎も同意した。「俺もだ」

四男の康太郎は鼻で笑った。「親父は俺にも自前の鍵をくれるっていってるぜ?」

「なんだと」式一郎が裕次を

裕次が戸惑いのいろを浮かべた。「兄弟のうちふたりの合意があれば、蔵を開けていいって取り決めが……」

「康太郎は別だ。おまえが康太郎と仲がいいのは知ってる。だからといって蔵の中身を勝手にするな。康太郎は俺たちとはちがう」

ドアが開いた。和服姿の初老が姿を現した。「なにを騒いどる」

刀根山

「明智先生」刀根山が恐縮ぎみに告げてきた。「このたびはお恥ずかしいところをお目にかけまして」

「いえ」明智は控えめに応じた。「かえってご説明いただく手間が省けたかと」

式一郎が康太郎を睨みつけた。「見ろ。お客様にみっともない姿をさらしたぞ。おまえのせいだ」

康太郎がソファから跳ね起きた。「明智先生。やり手の探偵なんだって? 俺が殺されたら誰のしわざなのか、いまのうちに見当をつけといてくれよな。財産分与を渋ってるのは、まず式一郎兄さん、次が亮三兄さん。ふたりの共犯もありうるぜ」

亮三の額に青筋が浮きあがった。「康太郎!」

刀根山が一喝した。「静まれ! おまえたちはみんな私の息子だ。必要に応じ、家の資産を持ちだす自由もある。ただし兄弟のうちふたりの合意が必要だ」

式一郎が声高にいった。「問題はそこです。明智先生。僕たちは蔵にかかった

「ほう」明智はささやいた。「鍵を二本ずつ……」

すると刀根山がドアに向かいだした。「こちらへどうぞ、明智先生」

明智は刀根山につづき廊下にでた。ここに案内してくれた使用人が、部屋の外に待機しているかと思ったが、誰もいなかった。

四兄弟が明智の後をついてくる。みな黙々と歩いた。

和洋折衷の屋敷は、廊下の行く手が縁側につながっていた。午後の陽射しが日本庭園を照らす。そこに立派な蔵が建っている。正面の鉄扉は閉ざされ、三つの南京錠がかけてあった。

「あれです」刀根山が蔵を指さした。「銀行はどうも信用できかねまして、全財産をあそこに保管しとります」

ああ、と明智は思った。南京錠を一個買えば、鍵は二本ついてくる。三つの南京錠に対応する鍵が、それぞれ二本ずつ、合計六本あることになる。

三兄弟が各自で持つ鍵は二本ずつ。刀根山は三つの南京錠のうち、一番目と二番目の鍵を、長男に渡したのだろう。二番目と三番目の鍵を次男に、三番目と一番目の鍵は三男に持たせた。三兄弟のうち、誰と誰の組み合わせであろうと、ふたりが合意すれば三種の鍵が揃う。そこまではうまく考えてある。

三つの南京錠。従来はそれで均衡がとれていた。ところが兄弟がひとり増えたため、いざこざが生じたようだ。

式一郎が康太郎に食ってかかった。「おまえ、裕次を丸めこめば、あの蔵から好きなだけ小遣いを奪えると思ってるな。とんでもない誤解だぞ」

亮三もうなずいた。「そうとも。俺や式一郎兄さんの同意なしに、勝手が通じると思うなよ」

康太郎が嘆いた。「親父。なんとかしてくれよ。鍵をくれるのはいいけどさ。こんな兄貴どもと、いちいちぶつかりあうのはご免だよ」

刀根山がため息をついた。「明智先生。ご覧のとおりです。親馬鹿とおっしゃられるでしょうが、私は財産を息子たちの好きにさせたい。しかしあくまで息子たちだけでやりくりしてほしいのです。親の私が口だしするのも気が引ける」

明智はすっかり

とはいえ落胆をあらわにするのは失礼にあたる。明智は刀根山にきいた。「南京錠をあとひとつ増やして、四兄弟に一本ずつ鍵を渡しては?」

「いや、四人全員の合意が必要となると、少々融通がきかなすぎではないかと。兄弟のうち過半数の賛同があれば、蔵を開けられるというのが民主的だろう、そう思いましてな。だから三兄弟だったときにはふたりの合意。四兄弟になってからは……」

「四人中三人の合意で蔵が開く。そうしたいわけですか」

「ええ。でもなかなかうまくいきそうもなくて、困っておったのです」

「よろしいですか。刀根山さん。南京錠をあと三つお買い求めください」

「……合計六つですか」

「そうです。鍵は二本ずつついてきますから、ぜんぶで十二本になります」

「それらをどうすれば……」

「式一郎さんに一番目、三番目、五番目の鍵を渡してください。裕次さんに二番目、三番目、六番目の鍵。亮三さんに一番目、二番目、四番目の鍵。康太郎さんに四番目、五番目、六番目の鍵を預けるんです」

「ま、まってください。おい式一郎。筆記具を……」

「よろしければ、のちほど一覧を書いてお渡ししますよ」

「ありがとうございます。でもそのようにすれば、望ましい状況になるのですか」

「はい。四兄弟のうち、どなたでもお三方が合意した場合のみ、六つの南京錠の鍵が揃います」

亮三が目を

「ああ」式一郎が微笑した。「ふたりじゃ絶対に駄目なんだ。四人のうち三人が合意したときだけ、蔵を開けられる。さすが明智先生、評判にたがわぬ頭脳の持ち主だ」

裕次も納得の表情になった。「それなら公平だよ」

康太郎は立場が弱まったのを敏感に察したらしい。ふいに態度を改め、腰を低くしていった。「兄さんたち……。なあ。なるべく一緒に話しあう機会を持とうよ。刀根山家の仕来りにも、俺はまだ疎いしさ」

式一郎は表情を険しくしたものの、抑制のきいた声で応じた。「そうだな。話しあいが肝心だ。お互いわかりあえることもあるかもしれん」

亮三が不満げな顔になった。「式一郎兄さん。でもさ……」

だが式一郎は片手をあげ、亮三の抗議を制した。亮三も苦い顔で口ごもった。

長男と三男が矛をおさめた理由はあきらかだ。彼らが蔵を開けたいときも、裕次か康太郎、いずれかの同意が必要になる。あるいは長男と三男で仲たがいしたときには、次男と四男、両方の協力を得ることで蔵を開けられる。

四人のうち三人の合意が絶対条件。互いに苦々しく思おうとも、兄弟を無下にはできない。四人全員が仲よくしなければならないというよりは、いくらか精神的な負担も少なくて済む。これでいちおうの平和が保たれる。

刀根山が顔を輝かせた。「明智先生。やはり素晴らしく

こんなことなら電話で済ませられた。探偵の仕事というより

「ああ、明智先生。おまちを。玄関までご一緒させていただきます」刀根山が横に並び、明智に歩調を合わせてきた。「どうもつまらぬ依頼を差しあげてしまい……」

「いえ」明智は歩きながらいった。「震災から六年が経ち、治安もよくなっていますからね。小さなご相談でもお受けします」

いつもというわけではない。ただお

刀根山がおずおずと告げてきた。「ぜひともまた相談させていただきたいことが、山ほど……」

「株の変動を予測するための、企業秘密の調査ならお断りします。倫理的に問題がありますので」

「なっ」刀根山の表情が引きつった。「なぜそんなことを……。私はなにも申しあげておりませんぞ」

「ご子息らは三兄弟のころも、互いにいがみあい、蔵を開けるに至らなかった。でもこのところ仲よくなってきたので、

「明智先生。なにをおっしゃるんですか」

「これだけのお屋敷なのに、

「失礼ですぞ。いったいなにを根拠にそんな……」

「柱時計や調度品などが消えたことが、

刀根山は

やがて後方から刀根山が怒鳴った。「

明智は思わず鼻を鳴らした。振りかえりもせず歩きつづける。昭和四年。満州における特殊権益など、もはや安泰ではない。世界にでればわかる。井のなかの

(続きは本書でお楽しみください)

作品紹介

アルセーヌ・ルパン対明智小五郎 黄金仮面の真実

著者 松岡 圭祐

定価: 968円(本体880円+税)

発売日:2021年11月20日

全米発売『シャーロック・ホームズ対伊藤博文』に続く第2弾

アルセーヌ・ルパンと明智小五郎が、ルブランと乱歩の原典のままに、現実の近代史に飛び出した。昭和4年の日本を舞台に『黄金仮面』の謎と矛盾をすべて解明、さらに意外な展開の果て、驚愕の真相へと辿り着く! カリオストロ伯爵夫人に息子を奪われたルパン、55歳の最後の冒険。大鳥不二子との秘められた恋の真相とは。明智と文代の馴れ初めとは。全米出版『シャーロック・ホームズ対伊藤博文』を凌ぐ、極上の娯楽巨篇!

詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322109000592/

amazonページはこちら

▼『アルセーヌ・ルパン対明智小五郎 黄金仮面の真実』特設ページ

https://bit.ly/3Ctd6vL