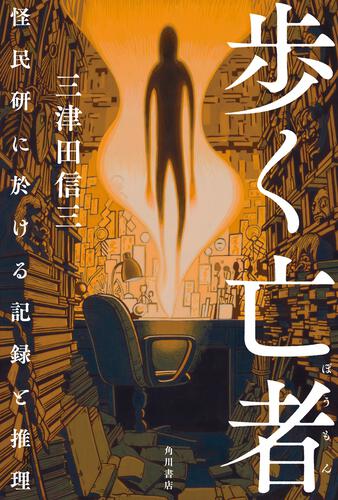

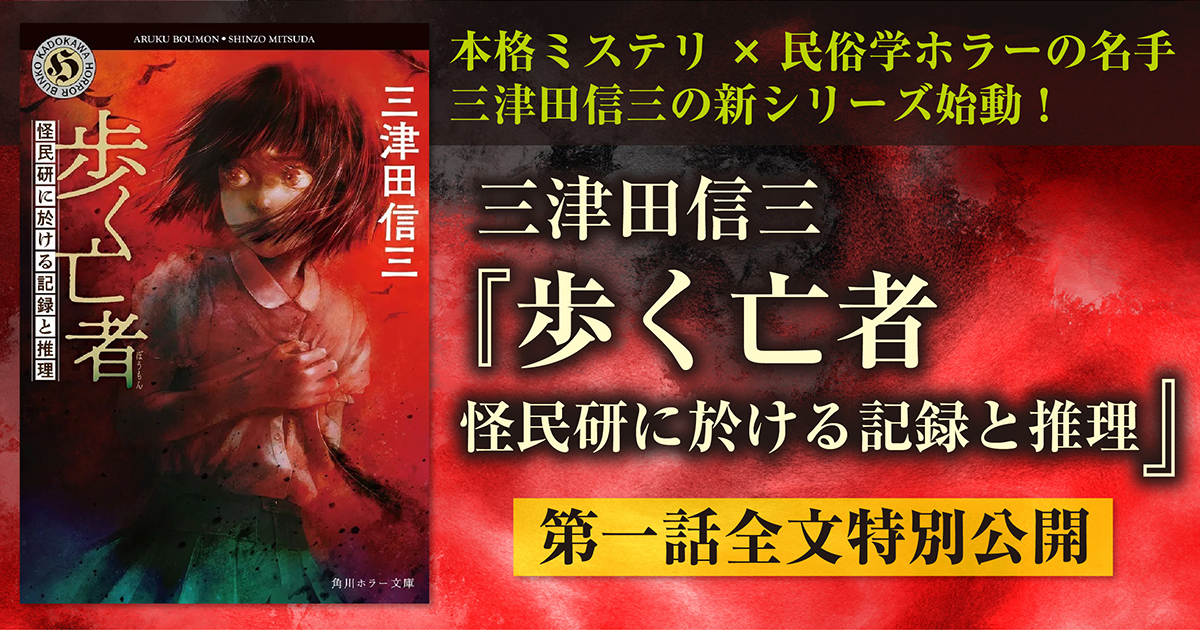

歩く亡者 怪民研に於ける記録と推理

【試し読み】本格ミステリ×民俗学ホラーの名手・三津田信三の新シリーズ始動!『歩く亡者 怪民研に於ける記録と推理』第一話全文特別公開

「刀城言耶」シリーズの著者・三津田信三による新シリーズが開幕!

『歩く

刀城言耶の怖がりな助手・天弓馬人と、怪談が大好きな女子大生・瞳星愛が、「怪異民俗学研究室」(怪民研)に持ち込まれる怪異と謎に立ち向かう――三津田信三ワールドの魅力が凝縮された物語をどうぞお楽しみください!

三津田信三『歩く亡者 怪民研に於ける記録と推理』試し読み

第一話 歩く亡者

一

あの忌まわしい出来事を

問題の日の午後遅く、一緒に遊んでいた

寒田の家は海沿いにあった。よって近道をするのなら、かつては「

この道を歩いたんがバレたら、お祖母ちゃんに怒られるかな。

それに変なもんが、もしも

愛は迷いに迷ったが、いつも彼女を気にかけて可愛がってくれる祖母に、帰りが遅いことで心配をかけるのが何よりも心苦しかった。

さっさと亡者道を通り過ぎて、すぐに町中へ入ったら――。

きっと大丈夫だろうと愛は考えた。何かと迷信が息づく兜離の浦のような地で一夏を何回か過ごしているが、これまで特にその手のものを彼女は目にしていない。

愛は意を決すると亡者道へと出た。

その途端、夕間暮れとはいえ夏の最中なのに、ざわっと鳥肌が立つような肌寒い風に吹かれて、彼女は自然に身震いをした。

きらきらと赤銅色に輝く目の前の海原から、右手を見やると波鳥町の西端に当たる崖の上に、この町一番の網元である

この町の西端から東端に至る海沿いの道が、すべて亡者道ではないらしい。昔は

愛は亡者道に出ると、ちらっと鯨谷家を見上げてから、あとは脇目も振らず足早に東へ歩き出した。町中を迷路のように通る細い路地に比べて、ほとんど直線の道である。町の路地と同じく幅はあまりないが、歩き易さは

それなのに胸が少し苦しく、どきどきと妙に騒ぐのはなぜか。家屋が密集している町中でも感じない圧迫感を、この道を進むに従い覚えるのはどうしてか。

……やっぱり、あかんかも。

愛が歩き出したばかりの亡者道を、すぐにでも町側へ

あれ……って、鯨谷家の

睦子によると今年の春頃から、鯨谷家には当主の

ここ最近の習慣として昭治は毎夕、鯨谷家から恵比寿様の祠近くまで散歩をすると聞いている。黒く見えるのは彼が

過保護やなぁ。

噂の姿を目にして、

昭治さん様々や。

過保護だと

……うん?

何とも言えぬ感覚に

……変やないかなぁ。

不意に脳裏で響いたのは、そんな言葉である。

何が?

だが目を凝らしても、さっぱり分からない。ふらふらと酔ったように身体が揺れているわけでも、がっくりと両肩を落として両足を引き

では一体、何が?

その肝心な点が不明であるため、

……とにかく変や。

そうこうしているうちに人影は、坂道から平らな直線の亡者道へと歩を進め、ゆっくりした足取りながらも、着実に彼女へと向かって来ている。

あれは……。

今や愛も早足を止めて、それに近づくのを少しでも遅らせたいと願うかのように、普通に歩いている。

あれは……。

にも

あれは……。

そのうち彼女は、

こっちにやって来るんは……、

……死んどるけど生きとる。

……生きとるけど死んどる。

そんな矛盾する存在のように、あれが感じられ出した。これまで覚えたことのない

あれは一体……。

何なのか。鯨谷昭治ではないのか。まさか人間とは違うのか。だとしたら亡者か。ここは亡者道である。そこを妙なものが歩いているのなら、もう亡者に決まっているのではないか。

お祖母ちゃん、助けて、怖い、助けて、お願いやから……。

愛は必死に祈った。祖母なら孫の危機を察知して、本当にこの場へ駆けつけてくれそうに思えた。

しかし、いくら足取りを遅くして、のろのろ歩きで時間を稼いでも、祖母は現れない。助けに来る気配など一向にない。それとは逆に得体の知れぬ人影との距離が刻一刻と縮まっていく。相手の歩みは依然としてゆっくりながらも、一定の速度を保っているように映る。その妙な正確さが、また何とも言えぬほど薄気味悪い。

町中に逃げ込むことも考えたが、あれに背中を向けるのも怖くて堪らない。そもそも亡者に行き遭ったときは、亡者道から外れずに、そのまま素知らぬ振りで擦れ違わなければならない……と、祖母は言っていた。下手に逃げると追いかけられ、あっという間に取り

お祖母ちゃん、怖いよぉ。

愛は泣き出しそうになるのを必死に我慢しながら、向こうの容姿がはっきりと認められる地点の手前で、そっと視線を逸らした。とはいえ完全に外すのも怖いので、海側を歩く相手と擦れ違えるように町側へ身を寄せつつ、眼差しは真っ直ぐ前方へ向けた。これだと視界には入っているが、相手の表情までは分からない。

あれの顔も正面を向いたままなのが、せめてもの救いである。

うちに気づいてない?

だったら

何を考えてんの。

これほど望ましい状況は、またとない。このまま互いに相手を見ずに、何事もないまま擦れ違うのが一番ではないか。

あれの表情が完全に認められる距離まで、あと少しになった。

ちょっとだけ……。

見てみたいという好奇心が湧き起こる。とんでもないと思いながらも、なぜ変に感じるのか、その謎を解くために必要な気がした。

ほんの一瞬だけ……。

目をやるのなら大丈夫ではないか。それも擦れ違う

けど……。

祖母には日頃から「もし視てもうたらな、知らん振りしたらええ」と教えられている。その一方で「怪異の正体さえ突き止められたら、どう対処すべきなんか、そいが分かるようになるもんや」と相談者に対して、祖母が話しているのを聞いたことも何度かある。

あれの顔を見たら……。

この違和感が何処から来るのか、その原因の察しがつきそうに思えた。もちろん根拠は何もない。ただの勘のようなものである。

どないしよう……。

あと十数歩で擦れ違ってしまう。どんどん近づくにつれて、それから覚える異様さが増しはじめる。黒い外套と共に、かなり

……怖い、恐い、こわい。

こんなに恐ろしいのに、それの顔に目をやるのか。頭が可怪しいのではないか。愛は自分自身が信じられなくなった。

あと数歩で擦れ違う。

……逃げたい、離れたい、走りたい。

もう、あかん……。

それと擦れ違いそうになる少し手前で、愛は咄嗟に、ちらっと横目を使った。その顔を目にした直後には、もう相手は彼女の後ろを歩いている。正にそんな間を選んだ。

それは……。

かっと両の

愛どころか周りの何物にも目をくれず、ただ前を向いていた。

にも拘らず実は何も見ていない。というよりも、それの瞳にだけ映る何かを凝視している恐ろしさが、その死んだような眼には認められた。

一体それは何を見ていたのか……。

自分は気づかれていないと知り、本当なら愛は

とにかく彼女は後悔した。それの顔を

……うううっっっっ。

そのとき背後で、

えっ……。

思わず愛の脳裏に浮かんだのは、あれが振り返って、かっと見開いた両目を彼女に向けている姿である。

彼女は走った。亡者道を駆けた。途中から逸れて町の中に入っても、細い路地を祖母の家まで走り続けた。

――という体験を翌日になって、まさか警察に話すことになろうとは。そして八年も経ったあとで、さらに初対面の人に語る羽目になろうとは。もちろん愛は予想だにしていなかった。

二

その日の大学の一般教養課程の講義をすべて受講したあと、文学部国文学科の一回生である瞳星愛は図書館棟の地階にはじめて足を踏み入れた。

朝から

露にしとしとに

……あそこって、出るらしいよ。

そんな噂が学生たちの間で流れている図書館棟の地下へと、彼女が向かっていたからだ。ただでさえ梅雨時の暗鬱な雰囲気が構内に満ちているのに、ぼそぼそと陰気な小雨が降り出した夕間暮れに、かなり

愛は大の読書好きのため、図書館なら頻繁に利用している。勉強も家でやるより

だが、その建物の地階には一度も足を踏み入れたことがない。もちろん用事がなかった

なぜならあの

刀城言耶は「

日本の敗戦から約十年の間に、言耶が様々な地方で遭遇した奇っ怪な事件は三十件に

だが実際は違った。言耶が事件に遭遇するのも、それを解決しようとするのも、あくまでも

しかし幸いにも、刀城言耶は本業である作家活動に

そんな彼に目をつけたのが、京都の仏教系の私立大学である「

言耶は素人学者に過ぎないうえ、肝心の実績もまだまだ乏しい。それでも著作が文学的に評価された、文豪と

にも拘らず堤下玄学は、刀城言耶に研究室を与えようとした。年に一度か二度、特別講義を行なうだけの講師に対して、これは破格の待遇である。もっとも教授たちの再三の猛反発に遭い、その

ただし、ここから玄学が予想だにしなかった誤算が起きた。以上の申し出を

前もって本人の意思を確認しなかったのか。

誰もが

「怪異民俗学研究室」

図書館棟の地階にある部屋の扉の横に掲げられた室名札には、そう記されていると愛は聞いた。略して「

……あそこ、出るらしいよ。

本来なら余計に訪問者が増えそうである。なにせ相手は学生なのだ。この噂の真偽を確かめようと、あるいは面白半分の気持ちで、それこそ怪民研に何十人もが押しかけても不思議ではない。

ところが、そういう者たちは当初こそいたものの、すぐに激減した。そして新しい噂が、いくらも経たないうちに流れはじめた。

……あそこは、ほんまにあかんらしい。

ただ奇妙なことに、問題の「ほんまにあかん」に

誰も

そういう新たな噂も上級生たちの間にはあったが、本当のところは分からない。一回生である愛の耳に届く頃には、かなり

……

愛は地階へと続く階段の下り口に立ったところで、思わず心の中で

普通なら図書館棟の正面扉から入ったあとホールを奥へと進み、目の前の階段を上がって、二階の図書室を訪れている。でも今は、ホールの途中で右に折れて、その先の狭い廊下を進み、行き止まりで折り返して、地下へと下りる階段の前に

ここから下りるんかぁ。

愛は決して怖がりではない。ただ、そういう所に物見遊山で行くのは、

だって視えてしまうかもしれんから……。

幼少の頃より愛は、

「お祖母ちゃんと一緒やな」

しかし母方の祖母にそう言われたときは、純粋に嬉しかった。

愛の母親は関西生まれの関西育ちだが、その母親――つまり愛の祖母――は瀬戸内の出身だった。子供たちが――もちろん愛の母親も含まれている――大人になって独立したあと、夫――愛の祖父――が亡くなったのを機に、祖母は自分が生まれ育った故郷の兜離の浦へ帰って、かつての実家で暮らすようになる。

そこは波鳥町という所で、ここで祖母の祖母は「拝み屋」をやっていたという。当時の町村に一人はいた、

自分の「力」が孫に隔世遺伝していると知った祖母は、それとの付き合い方を彼女に伝授した。学校の夏休みなどで遊びに来た愛の相手をしながら、祖母は自然に教えを授けてくれた。お陰で彼女は己の力を制御する

そこから見える地階の廊下が、そもそも薄暗い。外は小雨が降っているため、この棟の内部も決して明るいわけではない。それを差し引いても陰気な眺めだった。とても下りて行きたいとは思えない、そんな雰囲気に満ちている。

……厭やなぁ。

二度目の呟きを胸に、ゆっくりと愛は階段を下った。他でもない祖母の頼みなのである。ここまで来て回れ右はできない。

階段を下り切ると、急に視界が陰った。廊下の左右を見やったところ、天井で

廊下を左手へ進み、最初の角を左に曲ったところで、少し先の左側の壁に明かりが見えた。ぽっかりと口を開けた長方形の空間から、その光は漏れている。明かりの前まで行くと、開け放たれた扉口の左手に、確かに「怪異民俗学研究室」という室名札が掛かっている。

ほんまにあったんや。

なければ愛としても困るわけだが、実際に目の前に現れると妙な気分になる。まるで小説の中で描かれていた架空の存在が、いきなり眼前に出現したような、そんな戸惑いを覚えてしまう。

「……し、失礼します」

室内に人の気配を覚えたため、彼女は

「ふええっっっ」

自然に驚嘆の声を上げていた。

廊下から一部は見えていたものの、とにかく圧倒的な書籍の量である。本棚も壁際だけでなく、室内を横切る形でいくつも据えられている。そのため奥まで見通せず、愛は本棚を

書籍は本棚にずらっと並んでいる以外にも、そういった本と棚板の隙間、書棚の上部、部屋の中央にある作業用の長机と奥の壁際の机の上、そして床の至る所に、もう

古本屋みたい。

真っ先に浮かんだ感想だが、すぐに否定的な思いを愛は抱いた。

……何処か違う。

沢山の本に囲まれた空間という意味では同じなのだが、それだけではない異質さがこの部屋にはある気がしてならない。

何やろう?

繁々と周囲を見回しているうちに、それまで目に入っていなかった沢山のものが、不意に自己主張しはじめたように、なぜか思えた。まるで今まで上手に隠れていたのが、ようやく彼女の前に姿を現したかのように。

それは大量の書籍の中に交じりつつも埋もれている、木彫りの面、

そういう如何にも癖のありそうな品々が、かなり無造作に、あちらこちらに放置されている。

こ、これは……。

あまり好ましいとは言えない気配が、それらからは感じ取れた。よくよく目を凝らしてみると、そんな代物がいくらでも目につく。

……原因は、これかぁ。

この研究室に「出る」という噂があるのは、明らかに曰くがあると思われる物たちが、こうして一箇所に何の整理もされずに――ちゃんと

先生はまったく何も感じへんのかな。

それが不思議に思えたものの、そもそも刀城言耶はこの部屋に在室することが、ほとんどない事実を思い出した。彼にとって当研究室は、蔵書と蒐集品を仕舞っておく倉庫に過ぎないのだろう。

面白かったのは、あまりにも雑然とした室内の光景を眺めているうちに、もしかすると刀城言耶なりの整理方法によって、これら全部が実は理路整然と分類されているのかもしれない……という考えが浮かんだことである。

まさか、ね。

愛は自分の考えに己で首を振りつつ本棚を迂回して、さらに手前の長机を回り込んだあと、奥の机の前まで進んだ。

そこには四百字詰めの原稿用紙が積まれていた。その光景を目にした途端、大いに胸が高鳴った。

先生が執筆中の小説かも。

勝手に見てはいけないと思いつつ、どうしても好奇心を抑え切れずに、つい原稿用紙に目を落としてしまった。

ところが、一枚目の最初に書かれていたのは「青い春の脈動」という凡そ怪奇幻想小説らしからぬ題名と、なぜか「天弓馬人」という見慣れぬ名前だった。「てんきゅう まひと」とでも読むのだろうか。

先生の新しい筆名とか。

それにしても東城雅哉と、あまりにも違い過ぎる。天弓馬人の名前から想起されるのは、ギリシア神話に登場する半人半獣のケンタウロスである。それもまた刀城言耶のイメージとは異なる気がしてならない。

不審を覚えながら机の上を

これって純文学?

掲載されている他の作品をパラパラと見ても、そうとしか思えない。つまり刀城言耶とは何の関係もないのかもしれない。

あっ、うちが話をするのは、この人か……。

きっと当大学の院生か何かで、先生の助手をしているのだろう。ようやく今日の訪問の目的と、天弓馬人という名前が頭の中で結びついて、彼女の合点がいったときである。

「ゲンヤはおるか」

突然、廊下から声をかけられて愛は驚いた。いきなりだったこともあるが、刀城言耶を下の名前で呼び捨てにした事実と、その口調の軽さから相手が何の敬意も払っていないと分かって、びっくりしたのである。

彼女が慌てて扉口が見えるところまで戻ると、三十代後半くらいの眼鏡をかけた細面の男性が、廊下から顔だけ出していた。

「先生はおられません」

はっきり受け答えする愛に、その男は薄ら笑いを返しつつ、

「センセイねぇ」

「

「そ、そちら様は……」

「助教授の

顔に似た名字を名乗ったのだが、自分の名前よりも「助教授」を強調したような物言いは、何とも嫌味に聞こえた。

はいはい、刀城先生は特別講師ですよ。

愛も皮肉っぽく言い返したかったが、当の刀城言耶は恐らく少しも気にしていないのではないか。そう思ったので、素直に返事をした。

「はい、お伝えしておきます」

その態度が気に入られたのか、

「君は、うちの学生? 学部は? 名前は? どんな漢字を書く?」

保曾井から矢継ぎ早に尋ねられ、彼女は仕方なく返答する羽目になった。

「僕の研究室に、君なら遊びに来てもええよ」

最後は身の毛がよだつ誘いまで受けて、ほとほと愛は嫌になった。しかし、にっこりと笑顔で相手を見送った。保曾井に無礼な態度を取った場合、刀城言耶に迷惑がかかるかもしれない。それを彼女は

それにしても――。

天弓馬人は何処に行ったのか。もっとも今日、彼と約束があるわけではない。とはいえ近日中の夕方に、この研究室を訪ねる者がいることを、ちゃんと彼は知らされているはずなのだ。

ほとんど怪民研に

愛は仕方なく奥の机まで行くと、そこの椅子に座って『新狼』に載っている天弓馬人の「朝靄の息遣い」を読みはじめた。

へえぇ、

最初はその程度の感想しか抱かなかったのに、そのうち彼女は主人公の青年の感情の揺らぎに、気がつくと見事に

「うわあぁぁっ」

そのため真後ろで不意に大きな叫び声が上がったとき、彼女は椅子から文字通り飛び上がりそうになった。

三

愛が恐る恐る椅子を回して振り返ると、室内を横切る本棚の側で固まっている二十代前半くらいの男性の姿があった。

両手で大判の本をしっかり抱えていることから、どうやら読書しながら入室して来て、ぎりぎりまで彼女に気づかなかったらしい。今は表情が

「……て、天弓さん、ですか」

肯定の返事があるものと思い尋ねたのだが、どうにも相手の様子が可怪しい。

うちを幽霊とでも思うたんかな。

まさか――と苦笑しかけたが、彼の態度を見ていると、

「天弓馬人さんや、ないのですか」

ここは

「化物に自分の名前を決して教えてはならん……と、先生が

とんでもない言葉が返ってきた。

「だ、誰が、化物ですか」

「……女人に化けているとか」

「な、何がです?」

「狐か、

普通なら冗談と受け取る展開ながら、そうと断定できない雰囲気が目の前の男性にはあって、愛は大いに戸惑った。

「そんなら――」

よく考えるまでもなく、このやり取りはあまりにも莫迦莫迦しい。そう彼女はさっさと結論を出すと、

「まずは、うちが名乗ります。刀城言耶先生に頼まれて、こちらにお話をしに来た、一回生の瞳星愛と言います」

「

すると彼もあっさり認めたので、彼女は拍子抜けした。

しかし、ようやく安堵したらしい、ほっとした顔つきを見せた天弓が、そこで信じられない

「同性愛者だという女子学生は、君か」

「はぁ?」

「保曾井先生が言っていたよ」

「な、なっ――」

まったく訳が分からずに混乱したが、ちゃんと否定をしておくべきだと思い、

「何のことですか。ち、違いますよ。うちは――」

男が好きです――と言いかけて、それでは別の誤解を生み兼ねないと、咄嗟に顔を赤らめた。

「いやいや、大丈夫だ」

その態度を天弓は勘違いしたのか、

「愛という感情の向けられる先が、異性であるか同性であるか、そんな区別は必要ない。そう俺は思っているからね」

明らかに気を回すような物言いをしたので、愛は大いに焦った。彼女自身も同性愛に対する偏見など少しもなく、それも含めて自由恋愛だろうと思っている。とはいえ自分に降りかかった誤解は解いておきたい。

「あ、あの、私はですね――」

しかし、どう説明すれば良いのか。彼女が困って途方に暮れていると、

「可怪しいだろ」

にやっと天弓が笑った。

「えっ……何がです?」

「どうして保曾井先生は、君が同性愛者だと分かったのか。いや、実際は違うんだろうけど、なぜ俺にそう伝えたのか」

「……わ、分かりません」

なおも愛が戸惑っていると、彼に名字の漢字を

「つまり保曾井先生は、君の名字『瞳星』を『どうせい』と読んで、下の名前の『愛』と

「しょ、小学生の男子か!」

咄嗟に出た彼女の突っ込みに、天弓は笑い出した。

「名字を引っ繰り返せば『星の瞳』とも読めて、好奇心に満ちた綺麗な目をしているとも言っていた。また下の名前の通りに、愛らしい可愛さがあるとも」

この唐突な褒め言葉と、陰気な地階の研究室に似合わない素敵な彼の笑顔を目にした所為か、彼女は一瞬どきっとした。

あれ……。

でも次の瞬間、自分は天弓に

けど、どうして?

思い当たることと言えば、天弓が室内で上げた悲鳴しかない。奥の机の椅子に座る愛の後ろ姿を目にして、あれは思わず口から出た叫び声だったに違いない。

だとしても変や。

保曾井から彼女の存在を聞かされていたのなら、この研究室に見慣れぬ女性の姿が仮にあったとしても、その人だと分かりそうなものだろう。あれほど驚くような態度を見せるなど、どう考えても妙ではないか。

あっ、ひょっとして

彼女のことを保曾井から聞かされていたのに、いざその姿を目にした途端、思わず悲鳴が漏れたのだとしたら……。その

愛が繁々と見詰め続けていると、次第に天弓の笑顔が強張り出して、そわそわと居心地悪そうな様子を見せはじめた。

「君が当研究室に来たのは、何か話をするためだろ」

それを誤魔化すかのように、天弓は長机の椅子へと愛を

この人は、刀城先生の助手なんかな。

年齢的には院生と考えるのが妥当だろう。ただ他の院生たちに比べると、どうにも雰囲気が異なっている気がしてならない。

またしても愛は

「それで?」

彼に先を促されたので、逆に質問した。

「刀城先生から、何もお聞きになってないんですか」

「まったく知らない。本校の学生が一人、ここに来て話をするので、それを書き留めておいて欲しい――と連絡があっただけだ」

それなら無理もないか、と愛は少し同情しかけたが、慌てて心の中で首を振った。

いやいや天弓さんは、うちを揶揄ったんやから……。

「話す気はないっていうのか」

いきなり怒られて愛は戸惑ったが、心の中ではなく実際に首を横に振っていたことに気づき、かあっと顔が熱くなった。

「そ、そうやありません」

「だったら早く、その話とやらを喋ってくれ」

彼の何処か冷たい物言いに、かちんときた彼女は、

「自己紹介もしてない人に、そんなに気安うお話なんて、うちはできません」

「俺は天弓馬人で、この大学の卒業生だ。在学中から創作をしていた縁で、刀城言耶先生と知り合った。だから本校に当研究室ができたとき、院生になっていた俺は、先生の留守を預かり、ここの蔵書と蒐集品の整理をして欲しいと頼まれた。その代わりに、この部屋を好きに使う許可を得たので、日頃から籠って小説を書いている。これでいいだろう」

立て板に水を流すような天弓の説明に驚きつつ、次いで愛も自己紹介をしようとしたのだが、

「うち、いえ私は――」

「なぜ言い直すんだ。別に『私』じゃなくて『うち』のままでもいいだろ」

「そ、そうですか。えーっとうちは、この大学の――」

「自己紹介は必要ないから、肝心の話を教えてくれ」

「ええっ」

ぷうっと愛は膨れたが、それを求めたのは確かに彼女だけである。だからといって相手の言いなりになるのも

「うちは関西の生まれで、両親もそうですが、母方の祖母は――」

「だから必要ないよ」

はっきりとした天弓の返しに、愛は澄ました声音で、

「これは今からお話しする体験談の背景になります。せやからただの自己紹介やありません」

と言い訳しつつ一通り自分と家族について喋った。成り行き上こうなったに過ぎないのに、そんな話を彼にするのが、どうしてか愛には楽しく感じられた。それが不思議だったが、やがて問題の事件について語りはじめた。

「あの無気味な体験をしたのは、うちが十歳の夏休みでした」

「よーやくかぁ」

それまで一言も口を挟むことなく――恐らく早々に諦めたのだろう――耳を傾けていた天弓が

「それまでの夏と同様、祖母の家に泊まりがけで遊びに行ったんですが、そこは兜離の浦にある波鳥町いう所で――」

「ちょっと待て」

そこで予想通りの反応を天弓が見せた。

「瀬戸内のお祖母さんの家って、兜離の浦なのか」

「はい。その波鳥町ですが、

ここで天弓の表情に、ようやく愛の話に対する好奇心が生まれたように映った。

刀城言耶の言いつけのため、仕方なく彼女の語りに耳を傾けている感じが、これまでの彼の顔には見受けられた。「どうせ大した話ではないだろう」と思っているのが見え見えで、またしても愛をかちんとさせた。だから彼女は祖母の出身地について、わざと具体的な地名を伏せて説明した。すべては本題に入る直前に、こうして彼を驚かせるためである。

「刀城先生は兜離の浦の沖合にある

「よく存じてます」

「どうして?」

天弓が再び不審そうな顔をしたのは、刀城言耶の事件簿に詳しいのは自分だけだ――という自負がある所為ではないか、と愛には思えた。しかし、だとしたら話が早いと彼女は喜んだ。

「潮鳥町の

「もちろん」

「あそこの

「……なるほど。そういうことか」

天弓が即座に納得したのは、刀城言耶の一つの癖を知っていたからだろう。それは彼が過去に遭遇した事件の関係者に、折に触れ手紙を出すことだった。相手によっては事件後の身の振り方を心配して……という場合もあったが、多くは事件後に何か異変が起きていないかどうか、その問い合わせの意味が強い。そんな意図を持つ手紙の送り先が、兜離の浦では海部旅館の女将になる。

「祖母が孫の大学入学の話をしたところ、女将さんが刀城言耶先生についてご説明なさったそうで。そんなに面白い先生やったら、うちの体験談がお役に立つんやないかと、どうやら祖母は考えたらしいんです」

「それで海部旅館の女将さんが、先生に手紙を書かれて、君のことを教えたわけか」

「はい。うちには祖母から手紙が来たあと、刀城先生にもいただいて、いつでも構わないので夕暮れ頃に、この研究室を訪ねるようにと。そうしたら留守を任せている若者がいるから、その人に話して欲しい――という経緯がありました」

「長い説明だったなぁ」

本人は嫌味を言った心算などなさそうなのに、愛としては面白くない。そこで何か言い返してやろうとしていたところ、

「あっ、まさか君の話って、

と言いかけて天弓が、急に何とも不安そうな顔を見せた。いや、これは純粋に厭がっていると言うべきか。

やっぱり怖がりなんかなぁ。

そんな性格でよく刀城言耶先生の助手が務まるものだ――と愛は思いつつも、これは話し

「そう言えばあの地方には、海底に

「し、知ってるよ」

彼の反応を見て、愛は笑いを

それにしても刀城先生にお伝えするお話やっていう段階で、怖い内容を少しも想定してないのは、どう考えてもあかんと思うけど。

天弓に対して覚えた知的な印象が、微妙に揺らぎ出した。

ちなみに共潜きとは、

船幽霊とは、沖合で漁船が漁をしていると、ぬっと海中から腕が突き出されて「

鳥女とは兜離の浦に昔から伝わる化物で、宗教者の

「そ、それで――」

天弓が相変わらず不安そうな様子で先を促したので、

「鳥女の話やありません」

愛が否定したところ、あからさまに安堵した表情を見せたのだが、

「でも漁師って、なかなか迷信深いやないですか」

「えっ……」

彼女の新たな言葉によって、彼の顔が元に戻った。

「

「刀城先生が民俗採訪先で、しばしば耳にされる怪異だろ。俺が印象に残っているのは、

「他の地方のことは分かりませんが、兜離の浦では水死した死者の亡霊のことを、昔から亡者と言います」

「水死人の霊という解釈は、何処の地方でも一緒かもしれない。もっとも波美地方では

「いずれにしてもそれは、水の中に出るんですよね」

この愛の確認に、天弓は露骨に顔を

「兜離の浦の亡者は、そうじゃないのか」

「日の暮れかけた

「…………」

何の反応も示さない天弓馬人を相手に、何処か嬉々とした様子で愛は自らの体験を語りはじめた。

四

瞳星愛は物心がついた頃から、夏になると母親に連れられて、兜離の浦の波鳥町にある祖母の家を訪れた。

幼いときは近所の子供たちに交じって、よく一緒に遊んだものだが、やがて磯貝睦子という同じ歳の友達ができた。ただし一日中ほぼ暇な愛とは違って、かなり小柄ながらも働き者の睦子は早朝から家の手伝いをしていた。

波鳥町の隣の潮鳥町から内陸に向かって、町中を縫うように上がる急

さらに内陸の

愛が兜離の浦について覚えている最も古い記憶は、十見所から見下ろした町々の眺めである。峠から海岸線までの急な斜面に、まるで貼りつくように小さな家々が

そのため町中で車が通れる道は非常に少なく、どのような荷であれ人力によって運ぶのが当然とされた。しかし男たちは漁のために不在で、しかも町の中を縫うように通る路地はかなり狭い。限られた土地に家や畑を作る必要性から、とにかく道幅が削られている。

よって兜離の浦では、女性による頭上運搬が発達した。まず頭頂部に藁製の輪や円形の

兜離の浦の女性たちの多くは、この特殊な運搬方法を小さい頃から仕込まれる。だから睦子も十歳とはいえ立派に働いていた。もっとも同地域のすべての女性が習得しているわけではない。この技術を持たない者として、網元の家の女将や娘など特に働く必要のない人と、あとは怠け者がそこに含まれた。

睦子の十も歳の離れた姉の

そのため漁師の父親も美子だけは特別扱いをして、蝶よ花よ――とばかりに育てた。母親は反対したらしいが、家では昔から父親の意見が最終的に通る。それを幼い頃から美子は敏感に察して、何かと言えば父親の

「私は背が低いから……」

頭上運搬を習わなかった美子の言い訳だが、もちろん本人の背丈は何の関係もない。それが問題になるのなら、まだ小学生の睦子など絶対に無理ではないか。

美子に唯一の――あくまでも見た目の――欠点があるとすれば、この背の低さだった。成人しても小学生の睦子より頭一つ分ほど高いだけのため、そのうち妹に抜かれるのではないか、と本人も心配している。とはいえ「いつまでもお人形さんのようで可愛い」と、ほとんどの男に思われているのを、ちゃんと彼女は知っていた。

かつての家の仕事を手伝わないための言い訳が、いつしか男に

「そんなん不公平やないの」

市場への荷物運びだけでなく、家の炊事と洗濯、

「けどお姉ちゃん、ほんまに綺麗でなぁ」

だが意外にも当人は別に不平不満を覚えていないようで、むしろ姉を

この二人が十歳だった夏、兜離の浦は一人の男の噂で持ち切りだった。

波鳥町の西端の崖の上には、この町の網元である鯨谷家の西洋館が建っている。そこの当主の甥っ子の昭治が、なぜか今年の春頃から滞在をはじめた。女性関係で問題を起こして、都会の実家には居られなくなり、こっちへ逃げてきたらしい。

ただ実際は三十代の前半ながら、十歳は若く見える優男振りを眺めていると、それが当たらずと

そうなると男衆も黙っていられない。いずれも腕に自信のある荒っぽい漁師が多いことから、今にも騒動が起こると思われた。ただ一応の歯止めとなったのは、網元の甥という相手の立場である。

「あないな軟弱男の、何処がええんや」

飲み屋に集まった男たちの誰もが、そう口にしてぼやいた。屈強な自分たちとは違う体格の小さな昭治が、それほどまでに若い女たちの気を

「そう言うたら、あの

小平功治とは小柄なうえ色白で暴力

「ああぁ、よう似とるわ」

その男の意見に別の男が

「せやのに功治は相手にされんで、昭治だけが女にもてるんは、なしてな」

「貧乏人の

「功治と昭治、名前も似とんのになぁ」

「そげなこと関係あるか」

「名前と容姿は似とっても、あとは違うやろ。功治は仕事を立派にしとるのに、昭治はなーもしとらん。毎日ぶらぶらほっつき歩いとるだけや」

「そげなこと言うて、前は功治を女々しい奴やと、散々お前は莫迦にしくさっとったやないか」

「そ、そいはそうやけど、あんな昭治の野郎なんかに比べたら、よっぽど功治の方が男らしいわ」

「ちゃんと功治は稼いどるからな」

「昭治は汗水を流さんでも、金ならなんぼでもあるやろ」

「

「いんや、それだけやない。確かに二人は似とるけど、よーう見てみぃ。功治にはない色気のようなもんが、あの昭治にはあるで」

「お前な、気色の悪いこと言うな」

「どっちの味方なんや」

「俺は事実を言うただけで――」

「いっぺん昭治を締めんといかんで」

この発言によって飲み屋の中が、しーんと静まり返った。

「そいはどうかな」

やがて先程から客観的な意見を述べていた男が、ここでも冷静な発言をした。

「相手は小柄なうえに病弱や。下手に

「そないな事態になったら、もうやってられんわな」

男たちの間に、そういう空気が広がった。とはいえ昭治の女

ところが、当の鯨谷昭治が急に大人しくなる。これまでは朝から晩まで兜離の浦の町々をほっつき歩いては、こっちの人妻あっちの生娘と粉をかけていたのが、なぜか家に籠り出した。

「さすがに鯨谷の

そう言って男衆は安堵したが、そんな事実など本当はなかった。鯨谷家の当主は普段から、完全に自分の甥を放任している。

となると昭治は、どうして急に大人しくなったのか。その真相が分かったとき、よくもバレなかったものだと浦の誰もが驚いた。それには色々と条件が重なったからで、彼の運の良さもあったかもしれない。ただ、その運も尽きることになろうとは、きっと本人も夢にも思わなかっただろう。

鯨谷家に籠りつつも、昭治は夕方になると散歩に出た。西の鯨谷家から東の恵比寿様の祠まで海岸線の細い道を歩くのが、彼にとって一種の療養だった。日暮れ時は肌寒い風が吹くこともあるため、夏でも彼は外套を纏った。冬用ではない薄手の作りらしいが、その黒い色合いと着ている男の顔が青白いためか、子供たちは恐れた。

……亡者が歩きよる。

そんな風に呟く子がいて、子供たちの多くが昭治を気味悪がるようになる。

大人たちは「滅多なこと言うもんやない」と怒ったが、それも口だけだった。若い女性たちを別にすると、昭治に対する兜離の浦の人々の思いは、決して好意的ではなかったからだ。その一方で鯨谷家に対する遠慮があったのも事実で、よって子供を𠮟る口調も曖昧になったに違いない。

さらに隠された理由が、実は別にあった。兜離の浦の人々は西から東に延びる海岸線の細い道を、かつて「亡者道」と呼んでいた。

海で不慮の死を遂げた者は、亡者となり

亡者は亡者道を

生者に憑いた亡者は、亡者道から離れられる。

町中の路地に入り込み、次の犠牲者を探す。

そんな風に言い伝えられてきた。特に要注意なのは、死んだばかりの亡者だった。まだ自分の死を本人が分かっておらず、故に生者と見分けがつき

日本の敗戦後、欧米の文化が一気に広まっていく中で、古い土着的な因習の一部は自然に消えていった。とはいえ全部がなくなったわけではない。

日が暮れても遊んどったら、亡者に連れてかれるで。

こう子供に言い聞かせる親や祖父母は、依然としていた。つまり亡者の存在は、

しかし今、鯨谷昭治の所為で亡者道が

……夕間暮れの亡者道で、なんや得体の知れんもんが歩いとった。

そういう噂がちらほらと流れはじめた。その正体は言うまでもなく昭治と思われたのだが、そうやなかった……と口にする者もいて、子供たちを震え上がらせた。いや、大人たちでも迷信深い者は、日暮れが近づくと亡者道を避けた。遠回りすることになっても別の道を選んだ。

では亡者道で亡者に行き遭ったら、どうすれば良いのか。

向こうから来るのが亡者だと気づいたら、そのまま素知らぬ振りをして擦れ違うこと。決してやってはならないのは、回れ右をして後ろ姿を見せる行為である。臆病風に吹かれて逃げようとすると、必ず憑かれるという。

そして亡者と擦れ違うときは、決して相手の目を見ぬこと。かといって

滅多に起こらないが、もし亡者に声をかけられても返事をしないこと。とにかく亡者に行き遭ったら口を閉じておき、一言も喋ってはいけない。

以上をきちんと守りさえすれば、亡者はこちらを認めることができずに、そのまま歩き去ってしまう。しかし失敗すれば、

年配者たちが

こういった兜離の浦の変化を大いに喜ぶ者が、実は二人だけいた。当の昭治と美子である。なぜなら二人は恵比寿様の祠近くの、今は物置と化した作業小屋で、いつしか

五

ここから瞳星愛の話は、ようやく本題に入る。それを纏めると次のようになる。

問題の日の二十時前、鯨谷家では昭治の姿が見えないことで、ちょっとした騒動が持ち上がった。

「いつも通り坊ちゃんが、散歩に出られたんは、五時半頃でしたけど――」

鯨谷家で長年に

「お戻りが七時前と、ちょっと遅うございました。大抵は六時半には帰られてましたのに、今日は五十分頃のお戻りやったんです。それでお疲れになったんか、すぐにお部屋へ行かれて。五分ほどしてから様子を見ようと、お部屋をノックしましたら、

三十代前半の男を「坊ちゃん」と呼ぶのはどうかと思うが、昭治は子供の頃よく鯨谷家に遊びに来ていた。その当時のイメージが金子には残っているらしい。また鯨谷家の子供たちは全員が独立して家を出ているため、彼女にとって滞在中の昭治は久し振りに世話の必要な「子供」だったことになる。

いい歳の大人の姿が見えないからといって、普通なら騒ぎにならなかっただろう。しかも

ただ昭治の場合、それまで外泊は一切なかった。また最近は家に籠りがちで、夕方の散歩だけが唯一の外出と言えた。その散歩も夕食までには必ず戻っていた。日によっては帰宅後に少し休むこともあったが、いつも夕食はちゃんと

金子の訴えを聞いた当主の鯨谷は、昭治を預かっている手前もあって、この件を駐在所に連絡した。駐在の

「まず本官がお宅の周囲ばぁ捜してみて、そいで見つからんときは、青年団にも協力を求めて、大々的な捜索を行ないます」

辻村の意見に鯨谷も頷いたので、まず巡査が鯨谷家の周りを歩き回った。

このとき辻村には、実は一つの当てがあった。鯨谷家は波鳥町の西の外れの崖の上に建っている。海に面した崖の一端は見晴台になっており、そこに佇む昭治の姿がしばしば漁船から見られていることを、巡査は知っていた。もちろん目撃されるのは日中のため、こんな夜に彼が見晴台まで行くとは思えなかったが、可能性の一つとして考えるべきだろう。そこの柵が低いことも立派な不安材料になる。

この辻村の懸念は見事に当たった。巡査が見晴台に行ってみると、なんと柵の手前に一足の靴が並べて置かれているではないか。

……まさか、自殺したんか。

慌てて鯨谷に報告すると、網元は漁師たちに連絡して船を出させた。とはいえ夜の海の捜索ほど難儀なものはない。捜す範囲も鯨谷家が建つ崖の下だけでなく、東の崖の恵比寿様の祠の下まで広げる必要がある。なぜなら夏の時期の夕刻から真夜中まで、海岸線に沿って西から東へと潮が流れるからだ。

しかし何の発見もないまま、二時間ほどで捜索はいったん打ち切られ、翌日の早朝から再開された。その結果、東の崖下を少し東へ進んだ地点にある岩礁に引っかかった、この地方で昔から「

それでも兜離の浦で行方の分からなくなった者など他におらず、かつ遺体がまだ新しいことから、ほぼ昭治に間違いないと推定された。そうなると昨日の夕方の彼の行動が、当然ながら問題になってくる。

この日の午後には県警から

昨日の十八時前に、夕食の支度をしている母親から、睦子は恵比寿様の祠の近くにある作業小屋の薪の残りを確認するように言われた。

漁の収穫物を扱うのが作業小屋で、漁師の家族たちが仕事をする場所である。そのため浜辺に作られるのが普通だが、数が足らないことから問題の小屋だけぽつんと離れて、波鳥町の東端の崖の上に建てられた。だが予想通り不便この上ないため、今では近隣の家々の冬用の薪を作って仕舞う小屋と化していた。あとは仕事に必要な細々とした物を置いておく、文字通りの物置として使われた。

普通は冬季に使用する薪作りなど、残暑が和らぐ晩秋頃から行なわれるのが常なのだが、睦子の母親は早くも前期の残りが心配になったらしい。

睦子は言いつけ通りに作業小屋へ行った。そして戸に手をかけて入ろうとして、ふと奇妙な気配を覚えた。

……誰か中におる?

そっと物音を立てないように裏へと回り、元から隙間のある窓を覗いたところ、大きな影の塊が見えてぎょっとした。

……う、海坊主。

漁師を引退した祖父は、かつて漁の最中に海坊主を見たという。それは黒くて上部が半球状で、その下は寸胴のようになっていて、ざばあぁぁっと海中から現れて、ひたすら祖父の船を見詰め続けた。目が存在していたわけではないが、そいつに凝っと見られていると、なぜか祖父には分かったらしい。

咄嗟に

そんな海坊主が作業小屋に現れた……。

このとき睦子は真剣にそう思ったのだが、やがて大きな影の塊が、ぱっくりと左右に割れて綺麗に分かれたので、彼女は仰天した。

海坊主が増えてもうた……。

だが、そんな風に

睦子が好奇心から目を凝らすと、予想通り片方は女で片方が男に思えた。さらに凝視したところ、なんと女は姉の美子で、男は噂の昭治だと気づき、心臓が口から飛び出すくらい

……逢い引きや。

この言葉を睦子は知っていた。だから抱き合う二人が、間違いなく

睦子はその場を離れた。けれど小屋の中が気になって、とてもではないが家に帰れない。しばらく彼女は波鳥町の路地から路地を歩き回ったという。

当の美子は多門警部に話を聞かれ、あっさりと昭治との逢い引きを認めた。しかし彼とは事が済んだあとで普通に別れたらしい。

多門が経過時間を尋ねたところ、

「そんなん分かりません」

のほほんと日々を送っている美子に

多門は滝田金子の証言から、まず鯨谷昭治の日頃の動きを次のように考えた。

彼は毎夕、鯨谷家を十七時半に出て海岸沿いの道――つまり亡者道――を歩き、作業小屋に十七時四十五分頃に着く。そこで美子と三十分ほどの

ところが昨夕は、二十分ほど遅く戻った。美子に訊いても、普段より小屋にいた時間が長かったわけではないらしい。少なくとも彼女は、いつも通りに小屋を出たという。では問題の二十分は一体全体、何処から生まれたのか。

多門警部が興味を覚えた情報の一つに、鯨谷から聞いた昭治の見合い話があった。病弱なうえに身持ちの軽い息子の行く末を案じて、前々から彼の両親は良縁を探し求めていたのだが、それが見つかったという手紙が昨日の朝の郵便で届いた。早ければ今年の秋に、昭治に見合いをさせる心算だったようだ。

ちなみに彼の両親はその夕刻、兜離の浦に着いた。かなり

多門は昭治の見合いの件から、作業小屋に於いて美子と

そのため争いが起こり、美子が昭治を突き飛ばして、彼は頭を強打する。あまり丈夫でないこともあって、なんと

ここまで推理を進めたところで、多門警部は非常に大胆な発想をした。いや、これは空想と言うべきか。

美子が途方に暮れていると、そこへ小平功治が現れた。彼は前々から彼女に懸想していたが、

功治は後始末を自分に任せて、彼女には家へ帰るように言った。それから昭治の衣服と靴を脱がせると、その遺体を――もしくは意識のない彼を――担いで、恵比寿様の祠がある崖の上から海へ、衣服と共に投げ捨てた。あとは昭治の外套を纏い、その中に彼の靴を隠して鯨谷家まで行った。そして部屋に入ったと見せかけて再び外へ出ると、西端の崖の上に靴を置いた。

多門はこの推理に基づき、小平功治に事情聴取を行なった。しかし相手の反応は、完全に警部の予想外のものだった。

「あげな家の手伝いもしよらん女など、

最初は多門も

念のため刑事たちに町での聞き込みをさせると、功治が美子に好意を持っている話など少しも出てこない。逆に多くの者が「美子のような

美子本人に尋ねたところ、「あの人は、私を好きかもしれんけど……」と、如何にも彼女らしい

なお功治の

ここにきて重要視されたのが、愛の目撃情報である。ただし彼女が覚えた怪異的なものを、多門警部が認めたわけでは無論ない。警部は少女が感じた異様な何かに対して、なんと合理的な解釈を下したのだ。

「人殺しをした直後の人間は、当たり前だが普通の精神状態ではない。瞳星愛が擦れ違ったのは、鯨谷昭治を海に投げ入れて殺害したばかりの小平功治だった。磯貝美子と争った時点で、昭治は死んでいなかった。それに功治も気づいたが、これ幸いとばかりに恋敵を始末した。そんな犯人と少女は相対したわけだから、子供ながらの勘の鋭さで、相手が纏っている異様な空気を察した。そう考えると瞳星愛の証言には、かなりの

小平功治と磯貝美子は単なる事情聴取ではなく、今度は正式に取り調べを受けた。だがいくら二人を調べても、そこに繫がりめいたものが見つからない。周囲の証言も同じだった。誰にも知られていない功治の秘めた想いが動機である――と考えれば一応の

警察の捜査は暗礁に乗り上げかけた。

ところが、翌日の夕刻になって、多門警部に救いの手を差し伸べる情報が届く。それは鱶に喰われたと思しき遺体の検死報告だった。

死亡推定時刻は、一昨日の十七時から十九時の間とする。

睦子が作業小屋で姉の美子と一緒にいる昭治を見たのは十八時過ぎなので、そうなると彼は十九時までの約一時間の間に殺害されたことになる。

瞳星愛が亡者道で昭治と擦れ違ったのは十八時半過ぎ、滝田金子が鯨谷家に帰ってきた「坊ちゃん」を見たのが十八時五十分頃、そこから彼は二階の自室に入って、五分後に金子が様子を見に行ったあと、その後の五分ほどで殺された計算になる。

これで美子犯人説は崩れるため、小平功治の単独犯説が強く浮かび上がってきた。彼は事件当日の夕方、各町の網元の家を回っている。鯨谷家を訪れたのが何時なのか定かではないが、滝田金子によると昭治の帰宅前であることは間違いないらしい。

だとしたら功治は、そのまま鯨谷家の近くに隠れていたのではないか。そして昭治が帰ってくるのを待って外へ呼び出して、見晴台まで誘導して突き落とした。これなら事件関係者の動きの辻褄が合う。

ただし大きな問題が一つあった。どのようにして功治は、鯨谷家の自室にいた昭治を、同家の誰にも気づかれずに外へ呼び出したのか。二人に面識はなかった。仮に功治が小石でも投げて、昭治の自室の窓に合図を送ったのだとしても、相手を不審がらせるだけだろう。外へ呼び出したあとも、見晴台まで誘う必要がある。この難問題を功治が五分で済ませることが、果たして可能だったろうか。

さらに動機の問題が、依然として立ち

つまり小平功治は磯貝美子を狂おしいほど愛していた――という事実がなければ、この事件は成立しないのだ。

しかし、いくら多門が功治と美子を尋問しても、いくら刑事たちが関係者の聞き込みを行なっても、そんな事実は少しも出てこない。むしろ「功治は美子のような女を毛嫌いしている」と分かるばかりである。

小平功治には動機がなく証拠もないと、完全にはっきりした。

その結果、鯨谷昭治の自殺の可能性が再び検討された。自身の病弱な身体、親が無理強いする縁談、美子との強制的な別れ……という自殺の動機は無きにしも

これに納得した兜離の浦の者が、果たして何人いたか。昭治をよく知る女たちの多くが、思わず苦笑しつつ「自殺ばぁするような人かいな」と言ったらしい。かなり重要な証言のはずなのに、もう警察は聞く耳を持たなかったという。

そのため愛が亡者道で擦れ違ったのは、鯨谷昭治だと認められた。彼に異様な感覚を抱いたのは、恐らく死相でも出ていたのではないか。そう警察は考えた。

へえぇ、死相は否定せんのや。

それが愛には意外だった。警察なら一切その手のものは受けつけなそうなのに。

結局うちが見たんは……。

西端の崖から飛び降りる決心を既にしていた、これから死のうとしている鯨谷昭治だったのか。

けど、あの

警察も認めた死相くらいでは説明できないほどの、もっと悍ましい何かだった。そんな風に思えてならない。

うちが擦れ

東端の崖から投身したあとの、死んだばかりの昭治だったのか。亡者と化した彼が身を投げた海から

どちらにしても昭治は、自ら命を絶ったことになる。

でも……。

あのとき行き遭ったものには、もっともっと邪悪な何かを感じた気がする。あれほどまでの異様な感覚に

やっぱりうちは亡者を視たんやないか。

それも殺されて海に投げ捨てられた昭治の……。

日が経つにつれ、そういう思いが次第に強くなっていった。よく無事で済んだものだと、のちに愛は当時を思い出しては、そのたびに震える羽目になったという。

六

瞳星愛の話が終わっても、天弓馬人は黙ったままだった。最初は普通だった顔の色が、今は心持ち

……怖がってはる?

初対面で彼の叫び声を聞いてから、ひょっとして怖がりなのでは――と疑っていたのだが、それが実証されたような気分である。

愛が事件について話しているとき、天弓は身を乗り出さんばかりにして、誰が何処に何時にいたのか、その詳細を

最後に亡者の話を蒸し返したんが、ようなかったんかなぁ。

一応は反省しつつも、いつまでも沈黙が続くのが嫌で、

「刀城先生が今まで蒐集された『亡者』の項目に、これで新しいお話が加わることになりますか」

そう尋ねたのだが、意外にも否定的な返しがあった。

「先生が蒐集されているのは、言わば民俗学的に価値のある話で、小学生の女の子が大人から聞かされた怪談に影響を受けて、それで目にしたと思い込んだような体験談は、そこには含まれない」

「うちは確かに、あれを見ました」

「それは鯨谷昭治その人で、彼は家に戻ったあとで抜け出して、近くの崖から投身した。警察もそう結論づけたんだろ」

「でも、昭治さんを知る女の人たちの多くが、彼の自殺なんて有り得ない……って言ったんですよ」

「そもそも君は――」

ここで天弓は疑わしそうな顔になって、

「どうして事件について、そんなに詳しいんだ?」

「刀城先生が遭遇された鳥坏島事件の次に、あの地方では有名な出来事やったので、嫌でも耳に入ってきたんです。あの体験のあとも夏になると、祖母の家へ遊びに行ってましたから」

「とにかく君が見たのは、鯨谷昭治だった」

「自殺は有り得ないって――」

「だったら西端の崖から、犯人に突き落とされたんだ」

「たった五分ほどの間にですか」

「合理的に考えるとそうなる。また死亡推定時刻は、あくまでも推定に過ぎない。あと十分や二十分くらい、後ろにずらせるはずだ」

「犯人は誰です?」

「捜査線上には浮かばなかったが、磯貝美子に懸想していた奴だろう」

「あんな人間関係が濃厚な田舎で隠しておくやなんて、絶対に無理ですよ」

「昭治と美子の仲は、

「それは二人が、あそこでも浮いてたからです。町の男衆とは異なる人種の小平功治さんでさえ、その人となりは皆によう知られてました。美子さんのためになら昭治さんを……と考えるような犯人候補がいたんなら、絶対に分かったはずです」

「だったら昭治は、東端の崖から投身自殺をした。そして君が見たのは、彼の幻覚だった。かなり現実的に映る幻覚もあると聞くからな」

「いいえ、あれは幻なんかやありませんでした。それまでに昭治さんを見たんは、確かに遠目にちらっとだけでしたけど、あの時間にあそこを歩いてたんですから、間違いのう彼です。第一なんでうちが、昭治さんの幻なんか見るんですか。そんな理由、少しもありませんよね」

「それは……」

「あれが仮に昭治さんやなかったとしても、うちが何かと擦れ違うたんは、紛れもない事実なんやと誓えます」

「だから……」

「あのー、怖いんですか」

ぴたっと天弓が口を閉ざした。

「うちの話を採用したら、ほんまに亡者を認めることになるんで、それが恐ろしゅうて、天弓さんは否定なさってるんでしょうか」

すると血の気の引いた顔色に、少しずつ赤みが戻りはじめたと思ったら、地の底から響くような声音で、

「だ、誰が臆病者の、怖がりの腰抜けの、勇気のない意気地なしだよ」

「えーっと、そこまで言うてません」

「いや、きっと心の中で、そう思ってる」

まぁちょっとは……という返事を愛は

「先生のご希望通り、うちはお話をしました。あとの判断は、先生と天弓さんでお願いします」

挨拶して彼女は立ち上がりかけたが、

「おい、待て」

天弓に慌てて止められた。

「こんな状態のままで、よく自分だけ帰ろうとするな」

「うちの役目は――」

「話したからお

そう言われて愛は気づいたが、確かに研究室内の雰囲気が先程よりも、明らかにどんよりとしている。まるで彼女の話に影響されて、室内に置かれた得体の知れぬ品々から悪い気でも出ているかのように……。

「けど――」

彼女は困惑した顔で、

「うちが亡者と行き

「君も納得のいく合理的な推理が、きっとあるはずだ。それに俺が辿り着くまで、君は帰るべきではない」

「そんなぁ」

無茶苦茶なことを天弓が言い出したと、愛は呆れた。それでも一心不乱に推理をはじめたらしい彼を見ているうちに、少しは付き合っても良いかな、という気になってくるのだから不思議である。

「……そうか」

やがて天弓は呟いたあと、

「完全な盲点になっているけど、とても簡単な真相があるじゃないか」

「何です?」

「君が亡者道で擦れ違ったのは、やっぱり鯨谷昭治だった」

「ほんなら彼は、鯨谷家が建つ西端の崖から投身自殺した、あるいは突き落とされて殺された――のうち、どっちだったんですか」

「どちらでもない」

「えっ……」

「なぜなら殺されたのは、小平功治だったからだ」

訳が分からずに愛が黙ってしまうと、逆に天弓は

「事件当日の朝、両親から見合いに関する手紙を受け取った昭治は、このままでは自分の望まぬ結婚をさせられると思った。当然だが磯貝美子とは別れさせられる。そこで彼女と手に手を取って逃げようと考えたが、駆け落ちをしたからといって両親が諦めるわけがない。すぐに捜し出されて、強制的に引き裂かれ、連れ戻されるのが落ちだろう。だから自分と容姿の似ている小平功治を、恵比寿様の祠がある東端の崖から落として、己の身代わりとする計画を立てた。どうやって作業小屋に呼び出したのかは謎だが、網元である鯨谷家に滞在していたのだから、何とでも理由はつけられたと思う。そして昭治自身は鯨谷家へと戻り、西端の崖の上に靴を置いて、さも自殺したような現場をでっち上げた。遺体は西から東へ流れたと、きっと見做される。そう読んだうえでの計画だった。功治の母親は病で臥せっているのだから、なんとか誤魔化しが利くだろう。しかも彼は貯金をしていた。つまり駆け落ちの資金まであったことになる」

「へえぇっ」

彼女が単純に感心すると、それに天弓は気を良くしたのか、

「ところが、そこには二つの誤算があった。一つは遺体が発見される前に、鱶に喰われてしまったこと。そのため身元確認ができなくなったわけだが、これは昭治にとって、むしろ

「はあぁっ」

「斯様に昭治の計画は詰めが甘過ぎた。だが、それが逆に事件を謎めかせた。君の目撃談も一役買ったことになるな」

「なるほどぉ」

大きく

「……何か問題でも?」

「筋は通ってると思うんですけど、小平功治さんに化けた鯨谷昭治さんは、そう

「臥せっている母親は、どうとでもなっただろう。近所の人には、なるべく会わなければいい」

「いえ、うちが気になったのは、警察です」

「二人のどちらとも、警察は言わば初対面だろ」

「せやけど話してるうちに、相手が兜離の浦の者かどうか、きっと方言で分かると思うんです」

「昭治は子供の頃から、鯨谷家には遊びに来ていた。方言が話せたとしても、別に不思議ではないはずだ」

「でも……」

遠慮がちに異を唱える愛に、天弓は

「何だ?」

「事件のあと、小平功治さんと美子さんが一緒に、兜離の浦から出て行ったなんてことは、特になかったんですけど……」

「……一人ずつ別々に、とかも?」

「はい、ありませんでした」

「早く言ってくれ」

ばつが悪そうな顔をしたのも束の間、天弓は再び沈思黙考の状態に入った。だが、しばらくすると立ち上がって、いきなり狭い室内を歩き回りはじめた。しかも書棚から本を抜き出すと、ぱらぱらっと

考え事をするときの癖?

愛も最初はそう思ったのだが、やがて真っ黒な仮面の前で立ち止まると、ひたすら凝っとそれを眺め出したので、ちょっと怖くなった。

……だ、大丈夫やろか。

そんな彼女の懼れを、まるで

「君が亡者道で行き遭ったのは、確かに『死んどるけど生きとる。生きとるけど死んどる』という存在だったんだよ」

「ど、どういうことです?」

「つまり君が『死んどる』と感じたのは、切断されて間もない鯨谷昭治の生首に対してだった。そして君が『生きとる』と覚えたのは、彼の生首を外套に隠れて頭上運搬している磯貝睦子の姿に対してだった」

「…………」

愛は絶句して何も言えなかったが、長年の

「多門警部の最初の読みが、恐らく正解だったのだと思う」

そう切り出したあと、再び天弓は饒舌になって、

「作業小屋での逢い引きが済んだあとで、昭治は美子に見合いの件を伝え、別れ話を持ち出した。それに彼女は

「け、けど……」

愛は充分に納得しながらも、まだ何処か信じられない気分も味わいつつ、

「うちが亡者道を通るやなんて、睦子も知らんかったはずです」

「このアイデアが

「頭上運搬に必要なはずの、頭頂部に載せる藁製の輪や円形の竹笊は、どないしたんでしょう?」

「作業小屋には、仕事に必要な細々とした物も置かれていた。それらを代用したのだろう。死後の切断は血もあまり流れない。とはいえ首の切断面は何かで包む必要もあったため、それも小屋の中から探した。被害者の衣服の可能性もある」

「睦子が考えたんは、昭治さんの偽装自殺やったんですか」

「無理はあったかもしれないが、他に妙案がない以上は仕方ない。それに警察も結局は、そういう見解を取らざるを得ないことになったわけだ」

「昭治さんの靴は?」

「頭上運搬の利点の一つは、両手が自由に使えることだろ。一足の靴を持つくらい、彼女には余裕だった。鯨谷家で滝田金子に目撃させ、昭治の自室に入ったあと、少し待ってから――実際に金子が様子を見に来たのだから、ここは綱渡りだったことになるけど――こっそりと睦子は同家から抜け出した。そして西端の崖の上に靴を揃えて置き、生首と外套を海へ投げ捨てた。もしも西端から東端の崖の間で、この二つのどちらかでも発見されていれば、ひょっとすると多門警部も、この事件の真相に辿り着けていたかもしれない」

「うちには内緒で睦子が、そこまでやってたなんて……」

「擦れ違ったあとで聞こえた唸り声は、君にバレなかったという安堵の、きっと溜息だったんだよ」

じんわりと遅れてきた衝撃に、愛が打ちのめされているのとは対照的に、なんとも晴れやかな様子で天弓は、いきなり明るく宣言した。

「よーし。これで亡者は、言い伝えの中だけの存在になったわけだ」

「…………」

繁々と彼を見詰めてから、愛は遠慮がちに質問した。

「ちょっとお訊きしたいんですけど、天弓さんは、こういう怪談めいたお話が、あまりお好きやないんですよね」

彼女としては充分に言葉を選んで尋ねた心算だったのだが、それでも天弓は不本意そうに、

「別に怪談が怖いわけでも、恐ろしがっているわけでも、びびって厭がっているわけでもなくてだな――」

いえいえ、どう見てもそうでしょう……という返しを、もちろん愛は口に出さずに黙っている。

「刀城先生の怪異譚蒐集のお手伝いとして、こうして話を聞いているだけだ」

「はい、それは理解してますが、どちらかと言えば、敢えて言うならば、苦手な方なんですよね」

またしても慎重に訊いたところ、渋々といった感じで彼が微かに頷いたので、

「それなのに、これほど曰くのありそうな物が溢れた研究室に籠って、よく小説をお書きになれますね」

「……それを、言うな」

天弓は不機嫌な顔になると、

「できるだけ忘れて、気にしないようにしているんだから……」

「あっ、やっぱり。けど、どうしてなんです?」

「ここほど静かで、かつ独りになれて、執筆に専念できる場所などないからだよ」

「図書室は?」

「時と場合によって、ひそひそ話がはじまるからな」

そう言って愛に目をやった彼の眼差しは、君たちのような女子学生が――と物語っているようである。

「つまり天弓さんにとって創作活動は、何よりも優先されるわけですか」

「当然だ」

と答えた彼の態度には、話が済んだのだから速やかに帰ってくれ、今から俺は執筆をするのだから――という言外の匂わせが、ぷんぷんしている。露骨に分かるだけに、愛もかちんときた。

「小平功治さんは――」

「うん?」

「その後、内陸の町からお嫁さんを迎えました。そして貯めてた資金で、念願の商売をはじめたそうです」

「ふーん」

まったく気のない天弓の相槌にもめげずに、彼女は続けた。

「うちと睦子は事件のあと、ちょっと疎遠になりました。美子さんの様子が可怪しゅうなって、彼女が姉の面倒を見る羽目になったから、いう理由もあったんですけど、やっぱり睦子も事件の影響を受けてしもうたんでしょうね」

「それは、そうだろう」

一応は彼も応えてくれるものの、先程までの熱心さは

「美子さんなんですが、夕方になると亡者道を歩くようになって……」

「えっ?」

「その様子が普通やのうて……。止めさせようとしても聞かんので、睦子がお目付役を担うようになったんです」

「おい――」

ここに来て不穏な予感を覚えたのか、天弓が言葉を挟もうとしたが、愛は少しも構わずに、

「その年の晩秋の頃、ある日の夕刻、いつも通り亡者道を歩く美子さんを、ちょっと離れた所から睦子は見てました。でも、ほんの短い間、ちらっと視線を外した隙に、美子さんの姿が見えなくなって……。周囲に隠れられる場所など、何処にもありません。完全に見渡せます。かというて海に入ったわけでもない。睦子が目を逸らしてた時間から考えても、それは無理やった。念のため彼女は、すぐさま海の中を見ましたけど、人が飛び込んだような気配はなかった。睦子の知らせを受けて、漁師たちが船を出してくれましたが、美子さんは見つかりませんでした」

「…………」

「やがて亡者道で、かなり妙なもんが目撃されるようになります」

「……何だ?」

「最初に見たんは子供でしたが、彼は学校の図書館にある図鑑で目にした、トーテムポールに似てた……って言いました」

「…………」

「二人目、三人目の目撃者が出て、その話を合わせた結果、その異様なもんの姿が、ようやく見えてきたんですけど……」

「何だよ。早く言ってくれ」

「頭が二つあったそうです。それも縦に……」

「…………」

何か言いかけたものの、そのまま固まっている天弓馬人を置いて、さっさと瞳星愛は研究室をあとにした。

彼女が廊下を歩いていると、後方から「こらー、戻って来ーい」という叫び声が聞こえたような気がした。

しかしながら愛は立ち止まらずに、にんまりと笑いつつ歩き去った。

(気になる続きは本書でお楽しみください)

作品紹介

書 名:歩く亡者 怪民研に於ける記録と推理

著 者:三津田 信三

発売日:2025年05月23日

見れば見るほど何処か可怪しい――。

無明大学にある「怪異民俗学研究室」(怪民研)は、作家であり探偵である刀城言耶の研究室で、膨大な書籍と曰くある品で溢れている。瞳星愛は、昔遭遇した“亡者”の忌まわしい体験を語るため怪民研を訪れた。言耶の助手・天弓馬人は熱心に推理を巡らせ、合理的な解釈を語るが、愛は“ある事実”に気づいてしまう。首無し女、座敷婆、狐鬼、縮む家――数々の怪異と謎に2人が挑む。本格ホラー・ミステリの名手による新シリーズ、開幕! 三津田信三ワールドの魅力が凝縮された連作短編集。

詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322311000517/

amazonページはこちら

電子書籍ストアBOOK☆WALKERページはこちら

著者プロフィール

三津田 信三(みつだ・しんぞう)

2001年『ホラー作家の棲む家』でデビュー。ホラーとミステリを融合させた独特の作風で人気を得る。10年『水魑の如き沈むもの』で第10回本格ミステリ大賞を受賞。主な作品に『十三の呪』にはじまる「死相学探偵」シリーズ、『厭魅の如き憑くもの』にはじまる「刀城言耶」シリーズ、映画化もされ話題を呼んだ『のぞきめ』、『禍家』『凶宅』『魔邸』からなる〈家三部作〉、『黒面の狐』『わざと忌み家を建てて棲む』『忌物堂鬼談』など多数。