門井慶喜さんが『銀河鉄道の父』で第158回直木賞を受賞されました。

直木賞受賞を記念しまして、カドブンでは門井慶喜さんのKADOKAWA作品の試し読みを3日連続で公開いたします。

本日2月13日(火)は『マジカル・ヒストリー・ツアー ミステリと美術で読む近代』を公開いたします。

この機会に「推理作家協会賞も受賞した歴史ミステリ評論の決定版」をぜひお楽しみください。

>>「日本人として生きる」ことを選んだアメリカ人建築家の壮絶な一代記『屋根をかける人』

>>幕末の志士は皆、この男に魅了された――。新鋭作家が描く伊藤博文の一代記『シュンスケ!』

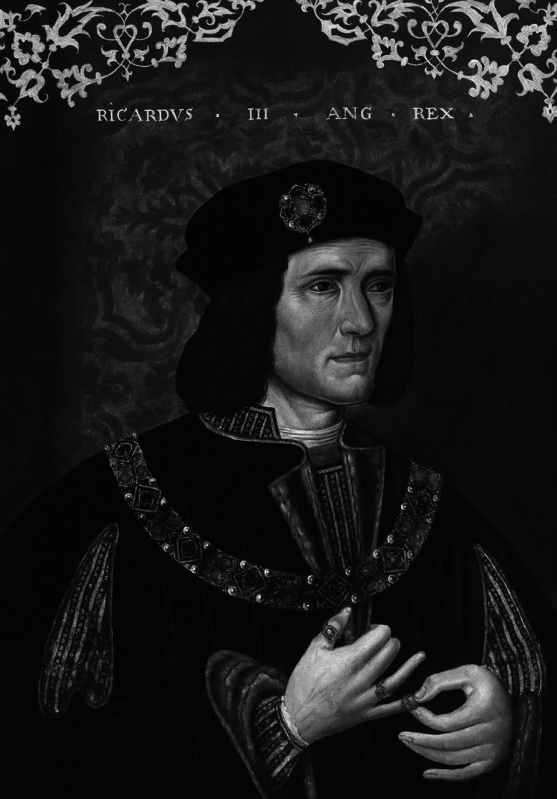

図1 リチャード三世像 (1500年代末。ナショナル・ポートレートギャラリー蔵)

図1は、イギリス史上最悪の王の顔だ。

リチャード三世。

一四〇〇年代なかばに生まれ、王の座に就くためにあらゆる汚い手を使った。暗殺、脅迫、甘言、裏切り、近親相姦、政略結婚……めでたく王位に就いたあとも市民に妖言をまきちらし、政敵を粛清し、何より先代の王のおさない息子たちを殺害した。自分よりも王位継承の正統性が高いからだ。

なおかつその殺しかたが残忍きわまる。いくらリチャード自身が手を下してはいないにしろ、まだほんの十二歳と十歳にすぎない王子がロンドン塔のベッドの上ですやすや眠っているところへ枕をおしつけ、窒息させるとは。少年たちはさぞかし苦しかったろう、母親の顔を思い浮かべたかもしれない。いっきに剣や槍を使わないのが逆にむごい。

暴戻残虐。

奸佞邪智。

彼より百年あとに活躍した劇作家シェイクスピアが、この王のために「道を歩けば犬も吠える」という嘲罵のせりふを案じたのも、まったく当たり前としなければならないだろう。そう、リチャード三世はイギリス史上最悪の王にほかならないのだ。

しかし、どうだろう。

そんなに悪い顔に見えるだろうか。

と、一冊の書物の冒頭でいきなり重要な疑問を繰り出すのは私ではない。ロンドン警視庁の名刑事、アラン・グラント警部だ。グラント警部はいま或る事件でけがをして入院しているところなのだが、その退屈のつれづれにこの絵をながめ、

「あまりに良心的すぎた人物だ」

という第一印象を抱いたのだ。

この第一印象は、さらにじっくりと深められていく。

彼(引用者注・グラント警部)は永いことその顔に見入ったまま、横になっていた。とくに、その異様な両の眼に。切れ長の眼で、眉との間隔がせまい。眉は、苦しげな、良心的すぎる人物によくありがちな、あのかすかにひそめられた感じに描いてある。一見したところでは、その両眼はいかにも凝然とこちらを見据えているかのようであるが、なおよく見れば、じつはそれは内にこもった、ほとんど放心状態と言ってもいいような眼つきであることがわかるのだった。

そこへ主治医があらわれる。グラント警部はこの気さくな外科医をつかまえると、絵を見せ、けがの治療もそっちのけにして、こう言い放った。

「ぼく個人の体験から言っても、また、事件記録の上から見ても、こういう顔をした殺人犯人というのは見たことがありませんな」

このせりふ、凡百の刑事の口から出たものではない。

グラント警部の観相術はすごいのだ。これはまだ若いころのことだけれども、彼は或る日、面通しの場に出たことがあった。十二人の似たりよったりの顔の列のなかから目ざすひとりを見つけ出すのが目的だったが、若きグラントは、その様子をひそかに別の場所から見ていたのだ。すると、ふいに上司から、

「どれが真犯人だか、きみ、知ってるか?」

「知りませんが、推理はできます」

グラントはそう断りを入れた上、きっぱりと、

「左から三番目です」

はたして犯人はその男だった。グラントが「犯人を顔で見分けられる」という噂はただちに警視庁内にひろまり、ほどなく副総監の耳にまで届いてしまったという。

そういう異能の刑事が言うのだから、あの絵のモデルもじつは悪王などではないのだろう。少なくとも、あのロンドン塔でのむごたらしい幼子殺しを命じたのがほんとうにリチャード三世その人だったかどうかに関しては再検討の余地がある。何しろグラント警部は「こういう顔をした殺人犯人」をそれまで見たことがないのだから。ジョセフィン・テイの歴史ミステリ『時の娘』(小泉喜美子訳、ハヤカワ・ミステリ文庫、一九七七年刊)は、もはや古典と呼んでも誰からも異論は出まいが、つまりは歴史の再検討の物語にほかならなかった。

歴史ミステリとは何か。

ミステリのうち、歴史に材を採ったものをいう。という定義づけはむろん可能だし、正確だが、これは新刊書店とは何かと聞かれて新刊書を売る店ですと答えるようなもので、正しさ以外の意味がない。いまのうちにもう少ししっかりとこの語を見つめておかなければならないのではないか。「歴史ミステリ」は本書の主題そのものだからだ。

歴史ミステリは、大まかに二種類にわけられる。

1 主人公が「当時の人」である小説

2 主人公が「現代の人」である小説

1はまた、読者が過去へもぐりこむ小説、と言うこともできるだろう。大航海時代なら大航海時代へ、ロシア革命ならロシア革命のころへ。わが日本でも『半七捕物帳』や『鬼平犯科帳』など、江戸時代の人物がぞんぶんに江戸の街を駆けまわる小説はやはり1に入る。時代小説と呼ぶことも可能だろう。

西洋ミステリの古典では何といってもディクスン・カー『エドマンド・ゴドフリー卿殺害事件』が名作とされているけれど、ここではウンベルト・エーコ『薔薇の名前』も挙げておこうか。一三二七年、イタリア山中の修道院で起きた殺人事件の謎を、そこをたまたま訪れていた修道士ウィリアムが解決するという設定。読者はほぼ最初から最後までこの雪ののこる修道院ですごすことになる。体をあたためるエアコンは出てこず、携帯電話も自転車も出てこない。本書では第五講と第六講でくわしく読むことになるので、心の準備をしておいてください。

いっぽう2では、読者は過去へもぐりこまない。

現代の──刊行時の──世界に立ちどまったまま、現代に生きる主人公が過去の事件をとくのを見る。1を時代小説とするならば、2は現代小説であるともいえるだろう。

そこでは当然、文献しらべ、子孫への聞き取り、机上の検討といったようなことが捜査活動の中心になる。ジョセフィン・テイ『時の娘』(原著一九五一年刊)はこちらに入る。リチャード三世(実在の人物)が王位に就くため無邪気な先王の息子ふたりを無惨にも窒息死させたという史実そのものは一四八三年のロンドンで発生したが、その謎をとくのは二十世紀のロンドン警視庁の敏腕刑事、グラント警部。こちらは架空の人物である。警部は入院中のベッドの上でいろいろな文献情報をあつめ、腕を組んで考えるのだ。

ちなみに言うと、この『時の娘』の設定をそっくり下敷きにしたのが高木彬光『成吉思汗の秘密』(一九五八年刊)。こちらは東大医学部法医学教室助教授である名探偵・神津恭介がやはり入院のひまつぶしに歴史の検証をはじめる話。「源義経はほんとうは衣川で死んでおらず、大陸へのがれてチンギス・ハンとなったのではないか?」仮説の是非はどうでもいい。検証の手続きが妥当かどうかも目をつぶろう。ここではただ、『時の娘』が刊行当時たいへん大きな話題になり、海のむこうの日本人作家をすら触発したことを見ればよい。

もっとも、数の上では、1のほうが圧倒的に多いだろう。

歴史ミステリがいつごろ世にあらわれたかは判然としないが、おそらくミステリそのものの発祥とさほど変わらず、一八〇〇年代なかばと思われる(くわしくは第二講でふれる)。こんにちまで二百年弱、この期間に刊行された歴史ミステリのうち、八割、いや九割は1のタイプなのではないかというのが私の皮膚感覚だ。

正確な統計ではないけれども、まあ2のほうは一割か二割か。ずいぶんなアンバランス。『時の娘』は少数派なのだ。

なぜだろう。1は歴史上の事件がそのまま小説的描写になり得るし、2はむしろ描写よりも説明で話を進めることになりやすい。1が小説的になるとすれば2は考証的、評論的になりやすく、そんなところが読者の支持の差につながるのかもしれないが、とにかく1と2は、カテゴリーとしてさらに細分化することもできる。

1のほうは主人公が史上実在の人物か架空の人物かで分けられるし(『薔薇の名前』の修道士ウィリアムは架空の人物)、そのそれぞれについて事件が実在か架空かという分けかたがある。2も同様。歴史を調べる現代の人物について実在か架空かが問われ得る(『時の娘』のグラント警部は架空の人物)し、そのそれぞれについてやはり事件が実在か架空かという分けかたがある。二×二×二、ぜんぶで八パターンだ。この八パターンがさらに……。

いや、もうよそう。リンネふうの詳細きわまる分類整理はもちろん意味があるけれども(あらゆる学問は究極的には分類学である)、それは本書の目的ではない。本書の目的は分類よりも読解、整理よりも発見のほうにあるのだ。

少なくとも、私はそのつもりで書いていく。おのずから1と2の区別もあまり意識しないことになるだろう。したがって「歴史ミステリ」の定義も厳密にはおこなわず、ひとまずあの漠然たる「歴史に材を採ったもの」の域にとどまっておく。『薔薇の名前』も『時の娘』もおなじ歴史ミステリさ。そんなふうに姿勢を楽にして、リラックスして旅に出る。そういうことにしておこう。

同様の理由で、本書は「ミステリ」という語そのものに対しても定義はおこなわないことにする。定義のゆれもまた評論文のたのしみなのである、と言うとやや居直りじみているけれども。

グラント警部は入院中のベッドの上でいろんな人から話を聞く。いろんな資料をひっくり返す。さながら無実の罪で裁判にかけられた被告人の担当をすすんで引き受けた弁護士のように、リチャード三世その人の名誉を回復しようとするのだ。

この挑戦に、グラント警部はかなりの程度まで成功した。

くわしい論証の手続きは省略するけれど、まったく大した逆転劇だった。この小説をおしまいまで読めば、たいていの読者はリチャード三世の無実を確信するだろう。その上さらに、教科書の歴史というものがいかに噓とごまかしと捏造とすりかえの連続であるかを知って啞然とするだろう。そう、あたかも弁護士の陳述にすっかり聞きほれてしまった裁判官のようにだ。

物語の最後には、ひとりの看護婦が登場する。

リチャード三世はとんでもない悪人だと小学生のころ歴史の先生に教えられ、それ以降ただの一度もそれを疑ったことがないという若い看護婦。ごくふつうのイギリス人。彼女はグラント警部に例の絵を見せられ、しばし眺めさせられた。と、とうとう、

「おかしいわ」

と言いだしたのだ。そこでこの一篇の長篇小説は、こんなふうに締めくくられることになる。

「おかしいわ」と、彼女は言った。「しばらく眺めていると、本当にいい顔になってきますのねえ、そうじゃありませんこと?」

すなわち『時の娘』は文字どおり、絵にはじまって絵に終わる。言いかえるなら、『時の娘』は歴史ミステリであると同時に、美術ミステリでもあるのだ。

『時の娘』がイギリス本国で発表されたのは一九五一年。

日本で言うなら昭和二十六年だ。これ以降、イギリスではこの王様の再評価が進みはじめた。名誉回復運動が小説の外へとびだしたのだ。その結果、いまでは研究者はおろか一般の歴史好きのあいだにもリチャード三世善人説はしっかりと根をおろしており、悪人説とおなじくらいの常識になっているという。

イギリスばかりではない。大西洋のむこうのアメリカでは、二十数年後の一九七四年にエリザベス・ピーターズ『リチャード三世「殺人」事件』なる新作ミステリまで書かれる始末だった。こちらは歴史ミステリというよりは歴史に材を採った現代ミステリだけれども、やはり基本的にはリチャード三世の治績および人柄をまるまる擁護する方向で話が進んでおり、むしろリチャード悪人説をとなえる学者のほうが変人あつかいされるほどの価値観の転換を見せている。

『時の娘』。

このたった一冊の長篇小説は、とてもすばらしい仕事をした。

第一にミステリ好きをよろこばせた。第二に国民全体の固定観念をひっくり返した。その上さらに専門家にまで影響を与えたのだから、これは或る意味では第二次大戦後の世界において小説が果たした最大の文化事業のひとつといえるだろう。こういう偉大な古典作品を小泉喜美子訳で読むことのできる日本の読者はつくづく幸せだと思う。右の引用からもわかるとおり、彼女の訳文は明晰端正、むさくるしいところが少しもなく、歴史の世界に遊ぶにふさわしい典雅さを持つからだ。私はこのたび改めて通読したけれど、四度目にもかかわらず生活を忘れた。まったく上質の時間だった。

と述べた上で、しかし私は、グラント警部の見落としを指摘したい。

どうやら彼は、あのリチャード三世の絵にひとつ重要な要素のあるのに気づかなかったらしいのだ。わかってしまえば目につきやすい、じつに明確に描かれている要素なのだが、これはいったいどうしたことだろう。弘法にも筆の誤りというやつだろうか。

いや、ちがう。グラント警部は敏腕刑事だ。ほかならぬ「顔で犯人を見分けられる」男だ。だからこそ、もしかしたら逆に顔以外の部分には目が届かなかったのかもしれない。

手。

ふたつの手。

リチャードのあごの下のほう、胸の前のあたりに中途半端に浮いている白い両手は、やや不自然と思えるほどに大ぶりだ。右手には親指、薬指、および小指にそれぞれ大きな指輪をはめているが、そのうちの小指のそれが、いましも左手の二本の指によって静かに抜き取られようとしている。一見すると目立たないけれど、これはまぎれもなく、絵のなかの王がたったひとつ私たちに見せつけている主体的な動作にほかならない。彼はただ突っ立っているだけではないのだ。

ただし、厳密に言うならグラント警部は見落としていない。ここのところに関しては、挨拶程度ではあるけれどたしかに小説の地の文のかたちで「指輪をはめようとしている」という一文がさしはさまれているからだ。

指輪をはめる?

抜き取るではないのか?

私はここに違和感をおぼえる。なるほど、はめると見えないこともない。もともと絵画というのが無時間の表現、完全なる静止の表現にほかならない以上、指輪をはめるのもはずすのも同一の描写にならざるを得ないのは理の当然だし、そうであればグラント警部の見かたを百パーセント誤りと断言するのはどんな美術史家にも不可能だろう。しかし私はそれでもやはり「はずす」と見るほうを採りたい。

なぜなら、もしもこの絵がグラント警部の言うように「はめる」ところの描写だったら、指輪は最初の一個目であるほうが絵の味が強まるからだ。すでに親指と薬指の指輪ははめました、こんどは三つめです(しかも小指)、では行為の新鮮みが薄れるし、そのぶん王の行為の含むべき意味あいも薄れてしまう。そんな初歩的な誤りを、かりにも王の肖像に取り組もうという画家が──名前は不明だが当時の一流にはちがいない──犯すはずがないだろう。もちろん指輪の数を強調していると見る手もあるけれど、それなら三個は少なすぎる。人間の指は十本もあるのだ。やはりリチャードは指輪をはずしていると見るほうが絵そのものの興趣が高まる。美術というのは、そのようにして見るものなのである。

ならばその「はずす」行為は、いったい何を意味するのか。

宗教心だ。

神様を、うやまうこころ。

もともと西洋には指輪を「権威」のシンボルと見る習慣があった。シンボルというのは、ここではさしあたり「古くから伝わる、ものの見かたの定型」くらいの定義をしておきたいが、何しろ古くから伝わるだけに私たち二十一世紀の日本人には難解、というより意味不明であるものも多いのが実際のところ。早い話、いまだに私はどうして蟹が「死」のシンボルなのか皆目わからないのだ。しかしながら幸いにも、この指輪=権威という関係はわかりやすい。ほとんど一瞬で理解できる。指輪ほどじゃまな装身具はないからだ。

そう。

指輪はほんとうにわずらわしい。

料理をするにしても、農作業をするにしても、大工道具をあつかうにしても、日常の手仕事のために役立つということがまったくない。ひたすら無用の長物なのだ。それでいて手という人間がいちばんよく使う場所のそれも指といういちばん勤勉な働き者をみっちり締めつけるのだから始末が悪い。現代の人間がしばしば結婚指輪をはめたまま日常の仕事をこなしているのは、つまるところ、現代の人間がいかに過酷な手の労働から解放されたかの逆の証明にほかならないのだ。

そんなわけだから、指輪をあえて三つも四つも身につけるのは、その身につけた人間がいかに日常の手仕事とは縁もゆかりもない人間であるかの端的な視覚的主張ということになる。一四〇〇年代の実情に即して言うなら、要するに階級が上ということだ。ましてやその指輪にさらに大粒の宝石でも嵌めこまれたりしていれば、これはもう権威のこの上なくわかりやすい表現となるだろう。いうまでもなく、宝石などというものを所有できるのは王や貴族、聖職者くらいしか当時の社会にはいなかったからだ。

そういう重要な装身具を、いま、リチャード三世は指からはずそうとしている。

右手の三本の指にはめられた宝石つきの豪華な指輪を、ひとつずつ静かに抜き取ろうとしている。

それはただちに権威をわが身から抜き取る行為だ。あるいは精神的に裸になろうとする行為と言いかえてもいい。そうして彼はイングランドの王様なのだから、彼の権威は世俗の権威。それを捨てるのは世俗と反対の方向へみずからを投げ出す行為でなければならない。

世俗の反対。

つまり、聖なる神のみもとへ。

この絵は、だから、世俗の王の似姿でありつつ同時に一種の宗教画にほかならないのだ。あるいは宗教画を下敷きにした世俗の王の肖像に。

むろん、宗教的要素はこれだけではない。リチャードの目がわずかながら上を向いているのも神への敬虔のあらわれだろう。聖フランチェスコでも聖ウルスラでも、およそ慎みぶかい人間が神のあるべき方向へまなざしを捧げれば目が上を向くのは自然だからだ。図2にその典型例を挙げるけれども、こういう視線処理は聖人画の基本文法に属する。実際の歴史に徴しても、リチャード三世という人はかなり敬虔なほうだったらしいから、あるいはこの絵の描き手もそういう個性を生かしたのかもしれない。

図2 エル・グレコ「改悛するマグダラのマリア」 (1577年頃。ウースター美術館蔵)

ここで思い出すべきは、グラント警部の評価だろう。さっき引用したところで、警部はこの王様の目を「内にこもった」目だと判じた。これはおもしろい。神を見つつも心の奥の奥でじつは自分自身を見つめているというのは、まさしく強い──強すぎる──信仰心にとりつかれた人に特有の心理にほかならないからだ。やはりグラント警部の観相術は鋭敏だった。こうしたもろもろを考え合わせると、やはりこの王の肖像が聖人画の様式をいわば借用した上で描かれたことは確かだと思う。描き手がそれをどこまで意識したかは別にしても。

もちろん私は、私の見かたが全面的に正しいなどと言うつもりはない。もともと絵というものは幾通りもの見かたができるものだし、またできなければ興味の抱きようがないものだからだ。何百年もむかしの作品ならなおさらだろう。私はあくまでも見かたのひとつを示したにすぎない。

そのひとつを、繰り返すようだがグラント警部は見落とした。なぜだろう。私はひそかに想像してみる。グラント警部には信仰心がなかったんじゃないかと。彼はふだんの生活のなかで神様を意識することも少なかったし、僧侶をありがたいと思う機会もほとんどなかった。そりゃあまあ、

「あなたは神様を信じるか」

と、近所の年寄りにでも聞かれれば、

「信じます」

とは答えたかもしれないが、それも本心からというよりは、単に世間に無用の波風を立てないための一時しのぎという感じ。グラント警部は、いわばスープのなかのクルトン程度の宗教心でこの世を生きている人間だったのだ。

考えてみれば、これは彼ひとりの態度ではない。

大なり小なり第二次大戦後のイギリス人全体の態度でもあるし、われらが日本人の態度でもある。西洋だろうと東洋だろうと、もはや二十世紀はかつてのような宗教の時代ではなかったのだ。だからこそグラント警部はあのリチャード三世の絵に宗教的要素を見なかったのだし、私たち読者もそういう彼の目にこれまで何の疑問も感じなかったのだ。

いや、もうひとりいる。

あの絵に宗教を見なかった人間が、もうひとり。

作者ジョセフィン・テイその人だ。ただしここでは、グラント警部という信仰心にとぼしい人物像を創造したという意味で言うのではない。いや、それもあるけれど、よりいっそう注目したいのは、考えてみればこの『時の娘』という長篇小説そのものがもう最初から最後まで宗教への言及がほとんどないという点だった。もちろん、実際のリチャード三世はなかなか信心ぶかい人物だったらしいという程度のことは書いてあるけれど、それも積極的に宗教的側面をとりあげるというよりは、ただ単に、彼の善良さを示す一例証にすぎない感じ。近代以前に材を採りながら、そう、『時の娘』は無宗教の物語にほかならないのだ。

もっとも作者は、意識の表面に近いところでは、むしろ文章技術のほうの面からこの措置を講じたものと思われる。というのも『時の娘』のあつかう時代は、ばら戦争の時代なのだ。

ばら戦争。

一四〇〇年代後半、イングランド全土をまきこんだ貴族どうしの内乱。

貴族はおおむねランカスター家かヨーク家のどちらかにつき、三十年にわたって相争った。例のリチャード三世の「悪業」のかずかずも、巨視的に見ればこの戦争が生んだエピソードのひとつにすぎないのだ。事のはじまりは一四五五年、ランカスター朝第三代の王ヘンリー六世の治世に……。

いやいや。

これ以上の説明はやめるほうがいい。

この戦争はそれでなくても人間関係があまりに入り組みすぎている。誰が味方で誰が敵なのか、誰が勝って誰が負けたのか、ちょっと見ただけではまるで理解できない。そもそも彼らの戦いの目的がほんとうはいったい何だったのかすら、こんにちの目からはわかりづらいほどなのだ。ひょっとすると当時の貴族にもわからなかったのではないか。このあたりの面倒なごちゃごちゃした感じは、さしずめ日本史でいうなら南北朝の動乱にちかいかもしれない。あるいは応仁の乱。ばら戦争は、日本人にはもちろん、本国イギリス人にもたいへん厄介なしろものなのだ。

こういう歴史を文章に綴るのは大仕事だ。

私はおなじ小説家としてジョセフィン・テイに満腔の共感を捧げるのだが、彼女はそうとう苦労したにちがいない。読者を感動させるとか刺激するとかいう以前にまず事件の経過をわかりやすく記述しなければ、そもそも『時の娘』という小説自体が成立しないからだ。ばさばさと枝葉を落とし、花を落とし、実を落とし、ほんとうに大事なところだけを残した上でなお見る者にみごとな枝ぶりを愛でさせるのは熟練の庭師にもむずかしい仕事だろう。精神的なエネルギーもずいぶん費消したことと想像される。

そんなところへ。

もしもさらに宗教の線などを加えたりしたら。想像はあまりにも容易だ。記述はだらだらと些事にながれ、細部にまみれ、ほとんど制御不可能になるだろう。庭木のつもりで植えた木はジャングルと化し、かんじんの枝や幹を覆い隠してしまうだろう。作者がこの長篇小説から宗教的要素をおもいきりよく省いたことは、だから私にはとても賢明なことだったと思われる。この小説の主題はばら戦争ではなく、宗教とは何かでもなく、あくまでもリチャード三世という個人的な人間の運命の上にあるのだから。歴史をあつかう小説家にもっとも必要なのは、何を書くかより、何を書かないかを見きわめる目にほかならないのだ。

もっとも、こんなふうに言うと、

「当たり前じゃないか」

と言う人もあるかもしれない。内乱というのは勝った負けたの世界であり、その意味では結果はつねに具体的なものだ。勝因、敗因という名の物質的きわまる因果関係の支配するところでもある。神様などの割りこむ隙ははじめからなく、したがって宗教的要素は取り除かれるほうがむしろ歴史の常態。ジョセフィン・テイはただ常態を常態のままに描いているだけではないか、と。しかし私に言わせれば、そういう意見こそ、二十一世紀という非宗教的な時代に生きる私たちの典型的な固定観念の所産なのだった。

早い話がシェイクスピアだ。

ばら戦争をあつかった世界でいちばん高名な文学作品はシェイクスピアの『リチャード三世』にちがいないが、この一五〇〇年代のおわりに書かれた戯曲には神の名がやたらめったら出てきて私たちをうんざりさせる。神様どころか、最後のほうでは死者の亡霊すらぞろぞろ登場する。長広舌をふるう。このあたりにさしかかると、私たち読者は、

「もうちょっと話をとんとん進めてくれよ」

と、泉下の文豪に文句をつけたくなるのも事実なのだ。そうしてジョセフィン・テイが『時の娘』の執筆にあたってこの戯曲を読み返したことは間違いないことを考えると、彼女が『時の娘』から宗教的要素をはぶいた作家的操作はやはり高度に意識的なものであり、凡百の現代作家のなし得るところではないと思う。もちろん、あのグラント警部という実質的に無宗教の人物像も、こういう作品全体の要請によって生まれたところが大きいわけだ。

さて。

話はいよいよ本題に入る。

これまで見てきたとおり、一五〇〇年代に描かれたらしいリチャード三世の絵には宗教的要素が濃厚にあった。しかしそれは一九〇〇年代に活躍したロンドン警視庁の敏腕刑事、グラント警部の注目するところとはならなかった。あるいは、おなじ一九〇〇年代に健筆をふるったミステリ作家ジョセフィン・テイ女史の目にははっきり省くべきものと映った。

この間、約四百年。

神様はどこで落ちてしまったのか。

私はこの問いに深甚なる興味を抱く。抱かざるを得ない。なぜなら『時の娘』にかぎらず、およそミステリと呼ばれる小説は、神様のいないところでしか成立し得ないからだ。

もしも全知全能の神が探偵小説をお読みになったら、その全知全能のゆえに、さぞかしつまらないだろう、という誰やらの名せりふもある。ミステリは信心とは相容れないのだ。少なくとも、理念の上では対立するものなのだ。

ということは、もしも私たちがこの四百年のなかに神様が落ちた瞬間を見ることができたとしたら。宗教の権威の失墜をまのあたりにできたとしたら。それは逆に、ミステリというこの魅力的な小説の一分野のかがやかしく飛翔する瞬間をとらえることにもなりはしないか。少なくとも、ミステリの生理をうかがうための最良のいとぐちとなり得ることは確かな気がする。あんまり大ぶろしきを広げるようだけれど、どうだろう、それは挑戦するに値する問題ではないかしら。

とはいえ。

この四百年のあいだに、というのはリチャード三世と私たちのあいだにということだが、神は何度も落ちている。宗教の権威はしばしば衰えている。その衰えのきっかけとなった歴史的事件を、思いつくまま列挙すれば、

宗教改革(一五一七から)

コペルニクスによる地動説の発表(一五四二)

産業革命(一七〇〇年代なかばから)

ダーウィン『種の起源』出版(一八五九)

イタリア王国によるローマの併合(一八七〇)

ロシア革命(一九〇五)

(このつづきは、本編でお楽しみ下さい)

※掲載しているすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。

関連書籍

書籍週間ランキング

管狐のモナカ

2025年12月8日 - 2025年12月14日 紀伊國屋書店調べ

アクセスランキング

新着コンテンツ

-

特集

-

試し読み

-

特集

-

特集

-

特集

-

試し読み

-

レビュー

-

文庫解説

-

特集

-

レビュー