米澤穂信「落日孤影」

※本記事は連載小説です。

>>前話を読む

「殿」

おずおずとことばを発したのは、荒木久左衛門だった。

「お怒りはごもっともと存ずる。されど」

「たしかに新八郎の振る舞いは

村重はもう一度、天守に居並ぶ将らを見た。反発の色はきれいに消えて、それでよいのではないかと言いたげな、あいまいな沈黙が下りていた。

やむを得なかった。村重は沈思し、黙考するふりをして、最後に言った。

「よかろう。久左衛門の執り成しと、今日までの新八郎の働きに免じ、こたびは許す。……新八郎」

「はっ!」

「以後は慎め。いっそう励み、武功をもって償いとせよ」

「はっ、必ずや!」

新八郎の声は、感極まったように震えていた。

軍議の後で村重は、郡十右衛門一人を供にして天守の最上階に上った。風も空の色も、たしかに秋めいている。

かつて村重は池田筑後守勝正を放逐して池田城を手に入れ、後に思うところあって、それを破却した。池田城があった土地は古池田と呼ばれるようになった。いま、天守から見える古池田には、

今日の軍議は、憂うべきものであった。

中西新八郎は、頭領に無断で他家と進物を交わした。即座に疑われて処断されてもやむを得ない、軽率極まる振る舞いである。だがこれほど明白な違背でさえ、村重は咎めることが出来なかった。軍議の向きが新八郎の処断に賛同しなかったからだ。

かつて村重が織田家に属していた時分、信長は村重を、信長自身と同じように家中を

池田家が衰微するという危局に際し、北摂の国衆たちが担ぎ上げた新しい頭領、それが村重である。かつて

かつては、そうではなかった。軍議とは国衆が村重に

だが今日、村重が新八郎の非を言い立てても、諸将はその言をまったく重んじなかった。人は元来、内心を

かつて勝正が放逐された折のことを、村重はまたも思い出す。軍議がこのような気運にまで至った時分には、勝正を追わんとする将らの談合は、すでに八分通り進んでいた。いまも、そうなのだろうか。誰かが、村重を有岡城から追い落とす算段を、八分通り進めているのだろうか。

城を追われた勝正は、京に逃れたという。だがもし村重が、四囲を敵に囲まれた有岡城からいま追われれば、落ち延びるべき場所はない。

死あるのみである。

6

夜の有岡城天守を、村重は見上げた。暦は葉月に入ったばかりで月は見えない。天守の威容は、星明かりに浮かんでいた。村重は

すでに幾度、こうして

牢番の

「苦労じゃな」

と言葉をかける。答える加藤は言葉少なであった。

「は。開けまする」

そうして、地下へと続く戸が開けられ、冷気がそっと立ち上って来る。手燭を掲げ、村重は階を下りていく。その腰で、たぽん、と音を立てるものがある。

頼りない明かりの中で、影がうごめく。木格子を

村重は木格子の前に、何も言わずに徳利を置く。黒ずんだ官兵衛の面の中で、白い目がほんの少し見開かれた。村重が懐から木の

村重は無言のままで盃を官兵衛に突き出す。官兵衛は枯れ木のように瘦せ細った腕をぬうっと伸ばし、その盃を受け取る。二人の将はどちらからともなく、盃を口に運んでいく。

共に盃を干すと、村重がふたたび酒を注ぐ。暗闇の中で、二人だけの酒宴はしばし続いた。

ようやくのことで、村重が口を開く。

「この酒をどう思う」

官兵衛は手の中の盃を見て、ぼそりと答える。

「

「ほかには」

「伊丹は水が良うござる」

「ほかには」

官兵衛の黒目が、ちらと村重に向いた。

「……この酒は、若い。城内の米を近ごろ酒に造ったものにござろう。米を酒に変えれば兵粮が減りまする」

米を酒にすることは、戦陣では頻繁に行われた。配られた米をことごとく酒に造って飲み、あげくに飢えて斃れる兵もいるほどである。そのため、米を兵に配る際にいちどには渡さず、少しずつ渡すのが習いであった。

「それを承知で酒を造るとは、

官兵衛は盃を干す。

「さもなくば、御城内の兵粮はまだ充分にあるか。いずれかにござろう」

蔵の中の米で籠城を続けなければならない以上、有岡城に無駄にできる兵粮はない。しかし、徳利一本の酒も造れぬほど

「それだけか」

「されば……」

官兵衛の声に、嘲弄の色が混じる。

「それがしと盃を交わそうという心底は」

ちびちびと盃に口をつけ、官兵衛は、

「もはやほかに交わすべき者もなし、と読み申す」

と言った。

村重は、官兵衛のことばが当たっているとも、いないとも言わない。ただ渋い声で、

「

と言った。官兵衛は、愉快そうではなかった。飲み干した盃を未練がましい目で見つめつつ、呟くように言う。

「窮屈など、何ほどの事ぞ。摂州様は窮屈ゆえに勝正殿を放逐なされたか」

果たしておのれは、池田筑後守勝正の下で窮屈だったか、と村重は考える。

「いや……そうではなかったな」

という気がしてくる。将器はともかく、勝正は村重にとって悪い主ではなかった。

「生きるためであった。すべては生き残って、家を残すためであった」

武士は死ぬ──むろん人はすべて死ぬが、武士にとっては死は、売り物のようなものである。鑓の穂先に身を

おのれが死んでも子が、子が死んでも一族が家を残し、何代前の誰それが勇敢に死んでいまの当家があるのだと物語られる日を思えばこそ、死を覚悟できる。落ち目の主家に従ってもろともに

酒が尽きる。村重は盃を、闇の中に放り投げる。乾いた音がうつろに響いた。

「じゃが、因果は巡るな。勝正を追った儂を、どうやら追おうとするものがおるらしい」

威のある声音に戻って、村重は言う。

「官兵衛。わかってもおろうが、儂だからこそおぬしを殺さなんだ。儂が追われればおぬしは良くて斬首、おそらくは誰からも忘れられ、この土牢で飢え渇いて死ぬであろう」

官兵衛は盃を傾けて酒が溜まらぬか試していたが、やがて諦めたように盃を置き、言った。

「さようなこともござりましょうが、それでは官兵衛、ちと困りまするな」

「ならば、一つ話を聞け」

そうして村重は、瓦林越中を

村重は、織田に通じた越中を取り囲んだことを話した。討ち取れと下知を発する直前に、あに図らんや、雷が越中を打ったこと。越中のすぐそばに、まだ熱い鉛玉が落ちていたことを話した。郡十右衛門に命じて調べを進めさせたところ、その日、本曲輪の外から持ち込まれた鉄炮は一丁もなく、本曲輪の蔵から貸し出された鉄炮は一丁残らず

「ゆえに儂は」

と、村重は話をしめくくる。

「何者が越中を撃たせんとしたか、知らねばならぬ。獅子身中の虫を

官兵衛は僅かに身じろぎし、野放図に伸びた髪の下から、上目遣いに村重を見つめた。──その目があたかも病人の死期を測る医者のようだと思ったのは、村重の

官兵衛は言った。

「さようにござりましょうかな」

「なに」

「獅子身中の虫とやらを炙り出して……それで、間に合うか」

それは官兵衛の独り言だった。だが村重には、そのことばの意がありありとわかった。

──誰が瓦林越中を撃ったか突きとめて、それで諸将の離反を防げるか。

「間に合う」

と、村重は言った。

「間に合うぞ、官兵衛」

声を上げる村重を、官兵衛は変わらず上目遣いに、静かに見つめていた。

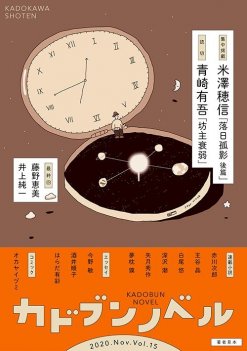

◎このつづきは「カドブンノベル」2020年11月号でお楽しみください。