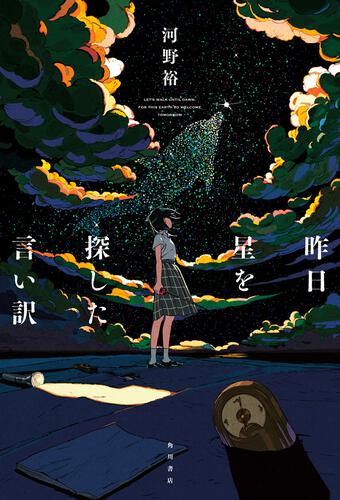

境界線を消したい少女と、境界線に抗う少年の、ボーイ・ミーツ・ガール! 河野 裕「昨日星を探した言い訳」#1-5

河野 裕「昨日星を探した言い訳」

>>前話を読む

2、茅森良子

私は自分の両親を知らない。

父親の方は名前さえわからない。戸籍にも記載されていない。

母は私が幼いうちに亡くなっている。とはいえ生まれてから四年近く共に生活をしていたはずで、なにかしら思い出のようなものがあっても不思議ではないけれど、どれほど考えてもなにひとつ浮かんでこない。母の写真をみると、わずかに懐かしいような気がするだけだ。

私のいちばん古い記憶は、ちょうど四歳の誕生日に「

私の人生は、若草の家から始まっている。

両親の記憶がない、というのは、私にとってはむしろ幸福なことのように思える。若草の家での生活に、不満らしい不満はなかった。母に会いたいと言って泣いた記憶もない。ただ忘れているだけなのかもしれないけれど、今現在は。

私は若草の家から、幼稚園や小学校に通った。家が施設であるというだけで、他は周りの子供たちとこれといった違いはないはずだ。なのに、残念なことではあるが、小学生になるといじめのようなものを受けた。優しくしてくれるクラスメイトからも、どこかこちらを見下しているようなニュアンスを感じたのを覚えている。

残酷な言葉も優しい言葉も、私にとってはあまり違いのないものだった。同じように苛立っていた。──もしも私とあなたが同じ立場なら、その言葉を口にした? そう感じるたびにいちいち、悲しんだり、苦しんだりもしたものだ。今でも思い返すと感情が膨らんで、全身が震えるような記憶もある。おそらくどれだけ言葉を尽くしても伝わらない、個人的な

当時はそのすべてに、口を閉ざすことで耐えていた。ひたすら身を丸めて、なんとか悪意や、善意のふりをした鈍い

おそらくあそこは、この国でも屈指の恵まれた児童養護施設だ。職員の質が高かったのは、純粋にお金をかけていたからだと今ならわかる。若草の家には有力な出資者がいた。それが、清寺時生だった。

私が清寺さんに会ったのは、九歳のときだ。

ある日、小学校から若草の家に戻った私は、すぐに園長室に向かうよう言われた。そこで、来客用のソファーに座っていたのが、清寺さんだ。

清寺さんは当時七二歳だった。私にしてみれば充分に「お

そのとき清寺さんとどんな話をしたのか、正確には覚えていない。施設での生活や、小学校のことを

当時の私はまだ、清寺時生という人物について詳しくはなかった。

若草の家に多額の寄付をしていることと、有名な映画監督だということは漠然と知っていたが、その程度だ。彼の作品が世界的に評価され、現在も多くの映画に影響を与えていること。その作品に含まれる倫理的な側面も注目され、広く人権保護という観点からも発言力を持つ人物であることなどは、この時点ではまだ知らなかった。もしも私が彼の作品を一本でも

短い会話の終わりに、清寺さんは言った。

「僕の家族にならないか?」

その言葉だけは、はっきりと覚えている。

彼の口調は、優しくはなかった。一方で高圧的でもなかった。テストに書かれた出題文の一行みたいに、なんだか乾燥していた。

私は困ってしまって、上手く返事をすることもできなかったのではないかと思う。当時は若草の家こそが私の家庭で、そこを離れるなんて想像もつかなかった。

「考えておいてほしい」

清寺さんの言葉に、私は

この日のおよそ半年後から、私は清寺さんの家で生活することになる。

そうするように強制されたわけではない。本当に。選択権は私にあり、私は彼の元に行くことを選んだ。それでも、若草の家を離れる前の日の夜は涙がこぼれた。

清寺さんの家に行くことを決めたのは、何本かの映画作品を観て、彼への興味が湧いたことが理由だ。小学四年生だった私にとって、清寺時生の映画はわかりやすいものではなかった。とくに初期のものはモノクロで、なんだか距離を感じた。でも全体のストーリーの意図はぼんやりと受け取れたし、いくつかの

それに、もうひとつ。おそらく私は、純粋に「親」というものを求めていたのだろうと思う。こちらの方が、若草の家を離れることを決断した、より強い理由かもしれない。

クラスメイトたちが当たり前に持っているもの。でも私は持っていないもの。そのことを理由に、心ない言葉を投げつけられたり、過剰に同情されたりするもの。私にとって親というものはあまりに未知の存在で、一度触れてみたかった。

だが実際のところ、私は清寺さんの娘になったわけではない。法的な養子縁組はなされなかった。あくまで養育を目的とした里親だった。

清寺さんの家に移り住んだころ、彼は仕事で忙しそうにしており、だいたいは東京に持っていた事務所か、海外で過ごしていた。清寺さんが私や奥様と食事を共にするのは、月に数度というところだった。それでも私がやってくる前よりは、ずいぶん状況が改善されたのだと聞いた。

清寺さんの家は大きかったが、人は少なかった。彼に子供はおらず、家族といえば五つ年下の奥様だけだった。あとはふたりの使用人が住み込みで暮らしていた。

私は奥様に気に入られたようで、子供心にも過剰ではないかと思えるくらい、様々なものを与えられた。部屋は広く、ベッドは柔らかで、衣類はTシャツの一枚に至るまで高価なブランドのものだった。転校先の小学校までは毎日車の送迎があり、週に二度は家庭教師がやってきた。

もしも私の幼少期がひとつの童話であったなら、ハッピーエンドを迎えたともいえるのだろう。

でも、もちろん私には、それが結末なのだという思いはなかった。これは私がたかだか一〇歳になったころの話で、人生はまだまだ、どこまでだって続く。しかも現状、目の前にある幸せは私自身が勝ち取ったものではない。向こうから勝手にやってきたものだ。

なにひとつ不満のないはずの生活に、私が感じていたのは、後ろめたさのようなものだった。

*

なぜ清寺さんが私の里親に名乗り出たのか、彼に尋ねたことはない。聞けば意外にあっさりと答えてくれたのではないか、という気もする。

なんにせよその理由は、わざわざ聞くまでもないものだった。

私の母親の姓は茅森だが、世間では

月島渚は、四本の映画に主演した女優だ。そしてその四本ともが、清寺時生の作品だった。

*

母について、清寺さんと話をしたことがある。

「親友だった。歳は離れていたけどね」

と彼は言った。

「あの人のいちばんの魅力は、純情だったことだよ。カメラにもそれがよく映った。僕の作品は彼女の純情さを求めていた。あの人が演じる姿をイメージすれば、するすると作品にとって正しい言葉が思い浮かんだ。朝顔が

作品にとって正しい言葉、と私は反復した。

このころの私は、母の話よりも、彼の作品の成り立ちに興味があった。

清寺さんは頷く。

「あらゆる作品は奥深くに正しい言葉を隠し持っている。画面だって演出だって、正解はあらかじめ用意されている。人類が発見する前から、正しい数式は正しいように。僕らは必死にそれを探す。一〇〇点はとれないが、それににじり寄ろうとする意志を創作という」

「清寺さんでも、とれないの?」

「とれないよ。これが正解だ、という風に納得するのは弱さだ。間違い続けている苛立ちから目を背けてはいけない。だから映画監督というのは、全員が噓つきだ」

「どうして?」

「この作品はだいたい七〇点です、なんて言うわけにはいかないからね。それは観客を裏切ることになる。内心では足りないことを知っていても、これで完璧なんだという顔をしていなければいけない」

「そっか」

それは大変な仕事だ、と子供心に思ったことを覚えている。

清寺さんは、話を私の母に戻した。

「彼女はいつまでも純情な人だった。それはかけがえのない魅力だったけれど、だから傷つきやすくて、苦しんでいた。僕はあの綺麗な親友を守りたかった。でも、上手くいかなかった」

今考えると、ひやりとする質問を、私は口にした。

「どうして清寺さんは、お母さんを撮るのをやめたの?」

月島渚は二〇代のはじめから数年ごとに、四本の清寺さんの映画で主演した。だがそれ以降、彼女がスクリーンに映ることはなかった。表舞台から完全に姿を消し、四二歳で死んだ。

悲しげなニュアンスで微笑んで、清寺さんは答えた。

「ひどく怒らせてしまったんだよ。最後まで許してもらえなかった」

私はもうひとつだけ、踏み込んだ質問を口にした。

こちらは当時でも、覚悟のいる質問だった。

「もしもお母さんの目が緑色じゃなくても、お母さんの映画を撮った?」

清寺さんは、私の目をじっとみつめた。

「同じ質問を、君のお母さんからも受けた」

清寺さんは私よりもずっと年上で、身体も大きかった。世界に知られた有名な映画監督で、間違いのない成功者のひとりだった。なのに私と話をするときは、いつも傷ついているようにみえた。

「彼女の目は綺麗だったよ。君の目と同じように」

その言葉は普段以上に感傷的に聞こえて、私はわけもわからず、「ごめんなさい」と口にしていた。

▶#1-6へつづく

◎第 1 回全文は「カドブンノベル」2020年1月号でお楽しみいただけます!