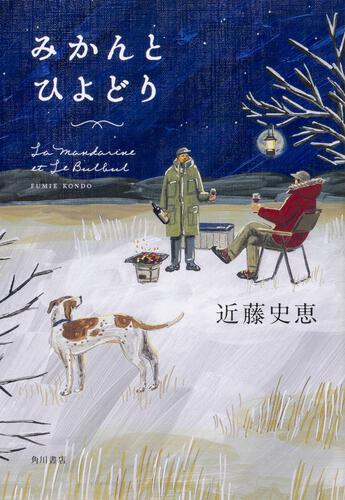

【カドブンレビュー】

僕は誰かと一緒に食事をするのでも、一緒に仕事をするのでも、誰かと共同作業をするときには、互いのポリシーを感覚的に察したり対話をして確認している。だからこそ、この本の「肉を焼くことは、対話だ」というキャッチフレーズに興味をひかれ、手にとった。

物語の主人公である潮田は、ジビエを必ずメニューに入れるというフレンチレストランの腕の良い料理人だ。潮田はジビエを獲りに行って遭難し、猟師の大高に救われるのだが、ここから二人のジビエを通じた対話が始まる。はじめは、お互い「ジビエを扱う」「相棒の犬がいる」という程度の共通点しかなく、会話も思うように弾まない。大高のことを無愛想な人だと思う潮田自身も、全く大高に心を開いていなかったからだ。しかし、一方は料理人、もう一方はハンターとして利害が一致したところから、ジビエの受け渡しを通じての交流がはじまる。

潮田はいただいた命をできる限り美味しく食べられるように趣向をこらし、大高はできる限り苦しみがないよう獲物を捕らえることに工夫をこらしていた。大高の思いや生き様を理解した潮田は、自分の料理を味わってもらうべく、もらったジビエを調理して大高を訪ねるようになっていく。

ここで僕は、大高は潮田にとってのファン化したのではないかと感じた。最初はただの取引相手だったはずが、いつしか潮田が作った料理をちゃんと味わってくれて、フィードバックもくれる最高のファンへと変容したのだ。届けたいファンを見つけたからこそ、潮田は料理を出す喜びを取り戻していくのだろう。

この潮田の心情の変化や料理人としてのワクワクした気持ちを思い出す描写は、ゲームという異なるフィールドではあるが、同じくサービスを提供する自分自身の立場とも重なりとても共感できるものだった。誰のためにサービスを作っているのか、果たして今の業務の成果は誰かに喜んでもらえるのだろうか、そのような不安を潮田同様、日々抱えているからである。

心の底からサービスを提供したい相手を認識することで、自らの仕事に対しての不安より喜びが勝っていくというこの物語は、サービス提供者として心に刻んでおかなければならないファンへの想いを再確認させてくれるはずだ。