【カドブンレビュー】

1854年、徳川幕府はアメリカ合衆国と日米和親条約を結び下田と箱館(函館)を開港。外国との通商・交通を管理・制限してきた鎖国政策は終焉し、日本は未曽有の変革期に突入する。

開国直後から多くの外国人が日本を訪れるようになった。そしてこの国が江戸時代までに培われた古い文明を捨てて近代化・西洋化に邁進し、変貌する様子を目撃した彼らは、その風俗や特質を紀行文や回想録のなかにおどろきをもって書き残した。

大森貝塚を発見・発掘した動物学者モースの『日本その日その日』。ドイツの考古学者シュリーマンの『シュリーマン旅行記 清国・日本』。女性旅行家バードの『日本奥地紀行』等々。しかしフェリックス・レガメとその著書は、これまであまり紹介されてこなかった。

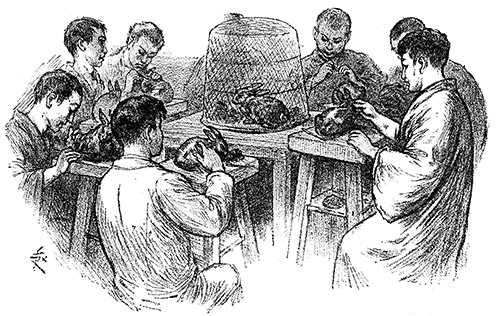

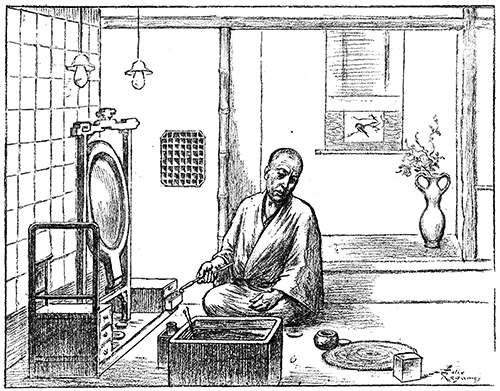

『明治日本写生帖』は明治9年と明治32年の、二度の来日時の記録をまとめたもので、「国土と国民」「政治と文明化」「軍隊」「宗教・風俗・習慣」「音楽と踊り」「芝居と相撲」「公教育」「芸術と芸術家」の章に分けて日本を紹介している。レガメ自身の手になるデッサン、当時の写真、図像資料が織り込まれて、当時の日本百科事典という体だ。レガメの経歴や日仏両美術界への働きを紹介するものとして、林久美子氏の「フェリックス・レガメと日本」、稲賀繁美氏の「日仏文化交流史のなかのギメとレガメ」も収録されている。

東京・金刀比羅神社の鳥居

レガメは文化人類学や民族学の専門家ではなく、職業的な旅行家でも軍人でもなかった。彼は画家・挿絵画家であって、二度の来日も滞在はそれぞれ短期間だったため、日本についての情報は決して正確なものではない。そのかわり短い時間で受けた印象を、まさに対象物を素早く観察し写し取るデッサンやクロッキーのような芸術的アプローチで切り取り、ありのままの日本の姿を見る者に伝えようと試みている。そのスケッチがもの凄く上手い。高い観察力と洞察力、完璧なパースやデッサン力をもって描かれた100年以上前の人びとの姿や風景はいきいきとして、現代に生きるわたしたちに再び見出される瞬間を待っている。

実物のうさぎを見て粘土をこねる東京美術学校の生徒たち

軍隊式敬礼に慣れず、ついお辞儀をしてしまう兵士

列車の中、履き物を脱いでくつろぐ女性

楽屋の市川團十郎(九代目)

本書に先んじて、ギメ東洋美術館の創設者エミール・ギメの『明治日本散策 東京・日光』が角川ソフィア文庫から刊行された。明治9年に宗教の調査で来日した、三か月ほどの滞在の印象を綴った紀行の新訳なのだが、芸術家肌のギメのこと、きっと詩的で情緒的なものになっているだろう。同行していたレガメの挿画も収録されているので、ぜひ二冊あわせて読んでみてほしい。

書誌情報はこちら≫フェリックス・レガメ 訳:林 久美子『明治日本写生帖』

紹介した書籍

関連書籍

-

レビュー

-

レビュー

-

特集

-

レビュー

-

レビュー