いよいよ二〇一九年四月から「働き方改革関連法」が順次施行される。企業の労務管理や個人の働き方について改めて関心が高まるこのタイミングに刊行される安藤祐介『逃げ出せなかった君へ』は、いま働くひとだけでなく、これから働こうとするひとにも「仕事」や「生き方」についていくつもの示唆を与え、心の滋養となって深く沁み渡るに違いない小説だ。と同時に、ある層には強烈な一撃となり得る力を備えた一冊でもある。

物語は、七年前の夏の日を回想するところから幕が上がる。朝から晩まで続く投資用マンションの電話営業と法人への飛び込み営業。そして深夜と早朝を狙った民家への営業(その時間なら必ず誰かしらいるため)でやつれるほど疲れ果て、まるで〝死体〟のように事務所の床に寝転がり、わずかな睡眠時間をやっと確保する常軌を逸した毎日。法外なノルマと高圧的な上司からの罵倒と叱責の連続で精神的に追い込まれた三人の新入社員——大友、夏野、村沢は、ある夜、夏野の提案で駅前の一番安いチェーン店の居酒屋『酒樽屋』へと向かう。入社以来三か月間で休日はナシ。居酒屋で酒を飲む余裕もなかった三人にとって、キンキンに冷えてジョッキの縁がうっすらと凍ったアサヒスーパードライは〝人生で一番美味いビール〟だった。

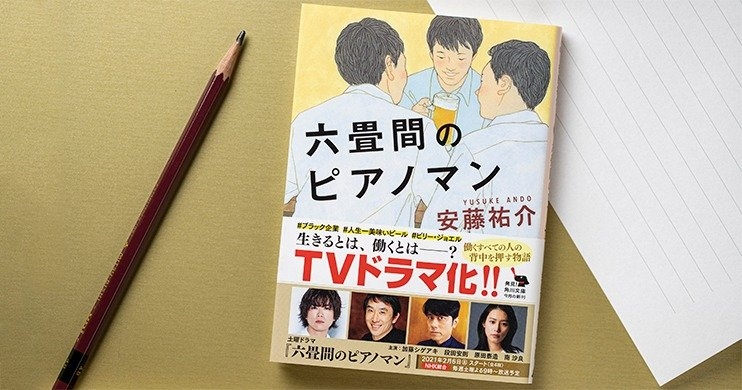

そこで、うれしいハプニングが起こる。夏野は学生時代、ネットの世界で『ピアノマン』を名乗り、既存の曲をアレンジして演奏する動画を『ピアノマンの六畳間』のタイトルで投稿していたのだが、三人の話題がそのことに移ったタイミングで店内のBGMがビリー・ジョエル『ピアノ・マン』を流し始めたのだ。あまりの偶然に大はしゃぎしたこのひとときは、三人が束の間〝人間〟に戻ることができた忘れがたい休息であり、そして三人揃って杯を傾ける最後の機会となってしまう。後日、さらに追い詰められた夏野が、アパートのベランダにロープを掛け、自ら命を絶ってしまったからだ。

本作は「ブラック企業に殺された」といっても過言ではない痛ましい悲劇を起点に、大友と村沢に加え、亡き夏野となにかしらの形で接点を持った者たちが章ごとに語り手を務める連作形式で進んでいく。

いまは深夜の路地で通行量調査をしながら面倒な変質者に絡まれている、元〝日本一の居酒屋店長〟。大手建設会社で定年まで勤め上げ、ついに最後の日を迎えた孤独なサラリーマン。交通講話の派遣講師を務め、「命を大切に」という言葉を聞き手の心に突き刺すためなら手段を選ばない交通課の警部補。アイドル活動をしていた十代の頃に手を付けてしまった〝ビジネス〟の代償が、時を経て跳ね返ってきた美貌の非常勤講師。それぞれの人生が夏野を介してどこでどのようにつながっているのか、そのひとつひとつが「仕事」にまつわる人間の様々な側面を映し出しながら、次第に明らかになっていく展開にページをめくる手が止まらなくなる。

そうして物語から浮かび上がってくるのは、ひとが仕事に携わることで生まれる、意欲、歓び、味わう厳しさの本当にあるべき形であり、そして心身を病むようなやり方で理不尽な仕事を強いてくる会社で懸命に働くことの無意味さだ。夏野が自殺して憤る大友に、上司の上河内は「仕事が辛いから首吊って死んじゃいましたってか? 笑わせんな。この世の中、どっちにしろそんな弱い人間は生きていけねえよ」と無情にいい放つが、それは大きな誤りだ。たとえ逃げ出したとしても、どこにも居場所がなくなるなどということはなく、生きていくことはもちろん、やり直すことだって誰にでもできる。

ブラック企業などというつまらないものに、そんな当たり前のことにも思い至らなくなるほど追い詰められ、自身の手で未来を閉ざしてしまうひとがこれ以上増えては絶対にならない。本作は、上河内のような連中が撒き散らし、奴隷のように日々働くひとびとを縛りつける、悪しき妄想の鎖を打ち砕くべく放たれた渾身の活字の弾丸だ。