江戸末期の遠野で、化け物退治が開幕!第56回吉川英治文学賞受賞作

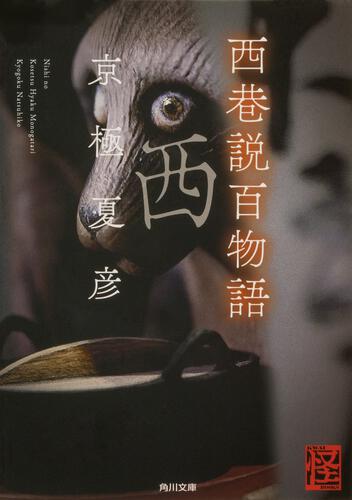

『遠巷説百物語』京極夏彦

角川文庫の巻末に収録されている「解説」を特別公開!

本選びにお役立てください。

『遠巷説百物語』著者:京極夏彦

『遠巷説百物語』文庫巻末解説

解説

妖怪を巡る文学史を記そうとすれば、誰もが一九九四年九月に大きな画期を置くはずだ。そう、京極夏彦氏のデビュー作、『

当時、わたしは高校二年生。刊行直後の同作をたまたま書店で手に取り、翌々日にはクラスメイトたちに「この本、面白いよ!」と布教して回った記憶がある。その後、ほぼ四か月おきに立て続けに刊行された新刊の分厚さには喜ぶと共に激しくおののいたが、第三作『狂骨の夢』にはこんな帯がかけられていた。

──水木しげる氏絶賛 全日本妖怪ファン必読の書である。

もちろん京極氏以前にも、妖怪を小説に描いた作家は、泉鏡花や岡本綺堂を筆頭に幾人もいた。民俗学者・宮田登や小松和彦の研究、昭和の妖怪ブームの先駆けとなった水木しげるの活躍など、我々が妖怪に親しむきっかけは数多あった。

加えて、一九九〇年代はバブル崩壊に伴う景気悪化を背景としながら、湾岸戦争やソ連崩壊、はたまた雲仙普賢岳噴火や阪神・淡路大震災といった様々な世情不安が絶えぬ時代であった。いよいよ迫る世紀末を前にオカルトブームが各ジャンルで再燃し、角川ホラー文庫および日本ホラー小説大賞が創設されるなど、文学の世界においても幽霊や妖怪の活躍は著しかった。

そのただなかにあって、なぜ京極夏彦の作品群が熱狂的に支持され、約三十年を経た今日も確固たる「妖怪小説」の代表の座を占め続けているのか。詳しい分析は本稿の意図するところではないが、その最大の理由としては氏の諸作が既存の妖怪小説とは異なり、妖怪を描きながらも実在としての妖怪を登場させぬ点にあるだろう。

本作『遠巷説百物語』および「巷説百物語」シリーズでも、それは同様。確かに妖怪を巡る言説は語られ、我々読者はさも彼らが実在しているかのように幻惑される。だがそれは妖怪にいて欲しいと願う人の心、彼らがいなくては納得ができぬ謎が生んだ幻。そういう意味では妖怪は確かに存在し、同時にどこにも存在しない。本作の表現を借りれば、人々の口に上った風説としての咄は、噺を経て話に落ち着き、結果、語り継がれる譚として人々の記憶に刻まれる。登場する妖怪たちは作中の人物、ひいては我々と地続きの存在であり、だからこそ読者は京極作品の妖怪に心惹かれるのだ。

『遠巷説百物語』は、「巷説百物語」シリーズ六作目。天保十年(一八三九)の上方を描いた前作『西巷説百物語』からぐんと場所を移し、弘化二年(一八四五)から翌年にかけての盛岡藩・遠野保が舞台である。主人公たる宇夫方祥五郎は、かつて『遠野古事記』なる記録をまとめた武士・宇夫方広隆の血族。そんな出自もあって、巷にあふれるハナシを聞きつけ、

ただこの「御譚調掛」とは制度上存在せぬ御役とあって、祥五郎の身分は藩士ではなく浪々の身。その癖、盛岡藩筆頭家老と親しく言葉を交わすことすらできるという、海のものとも山のものともつかない──あえて言えば、遠野の山に生きる他界の者たちにも近しい立場に祥五郎はある。それゆえに彼は仲蔵やお花といった「半分ぐれえは化け物」である裏の世界の住人と関わり合い、異界と此界の間に漂うハナシに触れ、様々な事件に関わり合う。

興味深いのは本作各話の構成で、まず冒頭に口承される「譚」──いうなれば昔話が据えられ、その元となった巷の噂、その生まれた要因と種明かしが提示され、最後に「話」が「譚」へと昇華する瞬間を予感させて終わる。だがそれがただの形式に留まらぬことは、主人公の幼馴染として登場する乙蔵が物語の終盤においてとある生業を得、彼自身が「譚」と化すことからも明らかだ。ネタバレになるため詳しくは書けぬが、ご興味を抱かれた方はぜひ本作読了後に、『遠野物語』第十二・第十三話をご覧いただきたい。また最終話「出世螺」にて主人公たちが対峙することとなる巨悪は、今日の我々からすれば歴史的な事象であり、それ自身がこれまた一つの「譚」。つまり本作それ自身が「譚」の誕生秘話であるという事実には、ついにやりとさせられる。

ただ実のところ祥五郎が遭遇する事件の大半は、姉妹間のトラブルや奇行に走る息子に対する父親の苦悩など、平凡な人間の姿に端を発している。それがどうにも収まりきれぬ絶望へと変わったとき、妖怪は現れ、その巨大な口で理不尽や恨みを何もかもがぶりと飲み込み、日常は語り継がれる「譚」へと変化するのだ。

誰が信じるよと仲蔵は言った。

信じないだろう。

信じる訳がない。

「お信は病気、お定は神隠し。鉄漿女は狐か何かの仕業。それでいいのじゃねえか。こういうことはよ」

(「歯黒べったり」)

ならば、妖怪たちの物語とは決して異界の様相を知らせるものではない。人々が生き続けるための安全装置であり、人生の喜怒哀楽の凝りにして、日々の日常と紙一重の存在なのだ。

単行本刊行時のインタビューによれば、「巷説百物語」シリーズは現在、雑誌「怪と幽」に連載中の「了巷説百物語」でいよいよフィナーレという。ただ、一読者としては遠野保で活躍した迷家の住人たちは、その後どうなったのかと思いめぐらさずにはいられない。既刊シリーズですでにお馴染みのあの男が、本作でも思いがけず姿を見せてくれているだけになおさらだ。ことに仲蔵は「いずれは蝦夷地にでも渡ろうか」と語っていたが、前述の『遠野物語』第十三話をひも解けば、もしやこの台詞は新たなる物語の序章なのかとついつい期待してしまう(え? 勘繰りすぎですって?)。

思えば我々は日々、数え切れぬほどの噂や出来事に身をさらしている。だとすれば我々のさりげないひと言や言動が長い歳月の中で磨かれ、知らぬ間にどこかで「譚」として語り継がれていたとて、不思議ではない。そしてそこにいつしか、妖怪たちが静かに寄り添っていたとしても。──いや、待て。

そう考えれば、我々が今日知る様々な逸話の中には、もしかしたら仲蔵たちが仕組んだ「仕掛け」も交じっているのではあるまいか。あの話やこの話も、裏の世界を生きる彼らが拵えて去ったものなのでは。そう、この世に生きる哀しみがある限り、ハナシは決して絶えはせぬのだから。

だとすれば遠野保を去った彼らはいま、ぽっかり大きな口を開けた妖怪たちとともに、我々のすぐそばに身をひそめているのに違いない。

作品紹介・あらすじ

遠巷説百物語

著者 京極 夏彦

定価: 1,056円(本体960円+税)

発売日:2023年02月24日

江戸末期の遠野で、化け物退治が開幕! 第56回吉川英治文学賞受賞作

【第56回吉川英治文学賞受賞作】

『後巷説百物語』で第130回直木三十五賞、『西巷説百物語』で第24回柴田錬三郎賞を受賞――本作でシリーズ三冠!

「遠野は化け物が集まんだ。咄だって、なんぼでも来る」

盛岡藩筆頭家老にして遠野南部家当主の密命を受けた宇夫方祥五郎は、巷に流れる噂話を調べていた。

郷が活気づく一方で、市場に流れる銭が不足し困窮する藩の財政に、祥五郎は言い知れぬ不安を感じる。

ある日、世事に通じる乙蔵から奇異な話を聞かされた。

菓子司山田屋から出て行った座敷童衆、夕暮れ時に現れる目鼻のない花嫁姿の女、そして他所から流れて迷家に棲みついた仲蔵という男。

祥五郎のもとに舞い込む街談巷説、その真偽は――。

ハナシは、やがて物語になる。どんどはれ。

〈巷説百物語〉シリーズの集大成!

詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322207000254/

amazonページはこちら