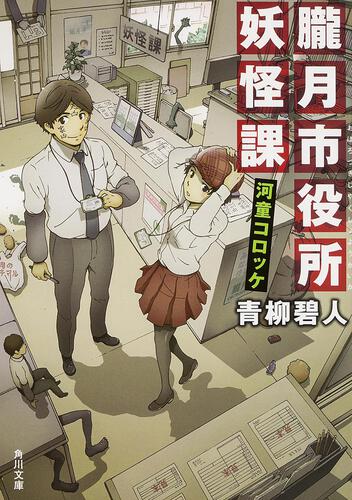

『むかしむかしあるところに、死体がありました。』(双葉文庫)、『乱歩と千畝─RAMPOとSEMPO─』(新潮社)をはじめ、数々の話題作を生み出すミステリー作家・青柳碧人さん。

そんな青柳さんの新連載『漱石を巡る五人の名探偵』が、電子雑誌『小説 野性時代』に登場!

本記事では連載開始を記念して、2025年9月号に掲載された第一話『葬儀の客』序~第七節のうち、第四節までを特別公開いたします。

漱石の葬儀で、芥川龍之介は芳名帳に不思議な名前を見つけて――。

文豪の謎を文豪が追う、軽快なる歴史ミステリーの幕開けをどうぞお楽しみください!

青柳碧人『漱石を巡る五人の名探偵』試し読み

第一話『葬儀の客』

序

「しかし、びっくりしたなあ

受付に現れた二十五貫はあろうかという大柄な男性が、久米

「いつかはと覚悟はしていたが、こんなに急とは……なあ、久米君」

芳名帳に名前を書いたあとも小筆を離そうとしない。鬼のような赤ら顔。浮世絵の中の鯉のようにぎょろりとした目。服装こそかっちりした喪服だが、頭髪はぼさぼさだ。

「先月ご機嫌伺いに行ったときには、受け答えもはっきりされていて、書もいくつか書いてくれたのだがなあ」

額に手を当て、うむむと唸るこの参列者は、

何をするにも豪快で、常に新鋭の作家はいないかと目を光らせている。こいつは売り物になると思うとその作家に猪のごとく向かっていき、早く書け、もっと書けと迫る。自分専用の人力車で東京中を駆け回り、作家の原稿をむしり取るようにして去っていく。その嵐のような猛烈ぶり、あるいは傍若無人ぶりから、同業他社の編集者や一部の作家からの評判は必ずしも良くないものの、誰も勢いを止められない。

「悲しいなあ、悲しいよ、久米君」

「ええ、まあ、そうですね」

「これは、大いなる損失だよ。私の胸にはぽっかりと穴があいておる。今後の文壇そのものに、夜のような暗黒の穴があいてしまったんだ」

小筆を

「滝田さん、ここで泣かれては困ります。どうぞ会場のほうへ」

「なんたる損失だろう、久米君。久米正雄君」

「失礼」

滝田の感情の吐露に見入っていたから気づかなかったのだろう。いつの間にか龍之介の前に、小柄な紳士がいた。髪の毛は短く刈り込んでいるが、立派な口ひげを蓄え、眼光は鋭い。頰と額の

「どうぞ」

龍之介の勧めた小筆を執ると、紳士は芳名帳に名を書いた。龍之介はそれを見て、はっと息をのんだ。

――

それは、漱石先生と並んで二大巨頭と言われる、森

「やや、これは森さんではないですか」

「やあ、滝田さん」

「この度のことは損失ですよ、森さん。大いなる、空虚なる……」

「まあまあ落ち着きなさい。行きましょう」

鷗外は滝田を

「あの人が、森鷗外か」

龍之介はその小さくも偉大な背中を見送りつつ、つぶやいた。今まで読んだ鷗外の作品が頭の中を駆け巡っていく。ドイツ留学を経た医学者でありながら、鋭い人間洞察力と感情描写力を併せ持つ文学者。古典の中に題材をとった作品も多く、龍之介が書いた「鼻」もそれを多少なりとも意識したものだ。

「本日は、ご愁傷様でございます」

小柄な婦人が目の前に来ていた。「ええ」と曖昧な返事をすると、彼女は小筆を執った。

龍之介はなお、鷗外のことが気になっていた。漱石先生が褒めてくれた「鼻」を、森鷗外は読んでくれただろうか。

「お香典はこちらでよろしかったでしょうか」

婦人の質問に、慢心めいたことを考えていたのが恥ずかしくなった。

「え、ええ。お預かりします」

「だんだん」

香典袋を龍之介に手渡し、婦人は二回、頭を下げた。

婦人が去ったあとで芳名を見ると、こう書いてあった。

――窓里静那

何と読むのか。号かもしれない。

龍之介は小さな違和感を覚えたが、すぐにそれは消えた。

この婦人が、すべての謎の発端であったことに、このときの龍之介は気づくはずもなかった。

一、

お前に文学を教えたのは誰かと問われたら、龍之介は迷わず、「芥川フキである」と答えるだろう。

龍之介の本当の母、フクは、龍之介を産んで八か月目に精神を病み、子育てなどまるでできない状態になってしまったときいている。そのため龍之介は、物心のつかないうちから母の実家である芥川家に預けられたのだった。

そこで龍之介の教育係を買って出たのが、独身のまま芥川家にいたフキであった。つまりフキは、龍之介の伯母にあたる。

「龍ちゃん。背筋をピシリと伸ばさなきゃいけませんよ!」

「龍ちゃん。ほら、お椀を持って食べなければいけませんよ!」

尋常小学校にも上がらない龍之介を、竹棒でぴしぴし叩きながら、フキはしつけをした。それでもいたずらをした龍之介は、足にお灸をすえられた。

同じような調子で読み書きや簡単な算術も指導されたが、こちらは吞み込みが早かった。伯母は、寝る前には必ずむかし話や怪談を聞かせてくれ、龍之介はもうひとつ、もうひとつと何度もせがんだ。芥川家は裕福な家で、子どもが読める草双紙・絵草紙が、本箱にたくさんしまってあった。それを片っ端から読むことによって、物語へのあこがれは高まっていった。

小学校に上がると『西遊記』『水滸伝』などを偏愛するようになり、さらに進級すると図書館に出入りして

主人公が、猫なのである。

それだけでなく

十九歳になり、龍之介は第一高等学校に進学した。全国から頭脳優秀な男子が集まる環境で、勉学にはもちろん励んだが、その一方で古今の物語を読み漁り、吸収した。

「おい、芥川」

乱暴な口調で話しかけられたのは、そんな一高時代のある日だった。

「小説を書いているそうだな」

机の前に立ち、偉そうに龍之介を見下ろしているのは、久米正雄だ。飾り気のない眼鏡をかけ、坊主頭の額には

「だったらなんだというんだ?」

「俺もやっているんだよ」

中学の頃から俳句を作っていて、名のある俳句誌にいくつか句が載ったことがあると噂で聞いたことがあった。だが、小説を書いているとは初耳だ。

「

居丈高な態度だった。気に入らない、と龍之介は黙ったままそっぽを向いた。

だがそれからというもの、久米は何かにつけて話しかけてくるようになった。一人でいたい龍之介には鬱陶しかったが、同じ英文科なので無視を続けるわけにもいかない。

そろって東京帝国大学の英文科に進み、しばらくたったあるとき、久米、松岡、成瀬が三人でやってきた。久米が原稿の束を出す。

「読め」

小説だという。読まなければ帰らなそうだったので、読んでやった。

「どうだった?」

読み終わると、顔をぐっと近づけて久米は

「大したことなかった」

老けた顔が怒りで真っ赤になった。

「お前、俺の小説が大したことないだと? 生意気言いやがって」

まあまあ、と止めたのは松岡だった。生白い顔色だが、理知的な話し方をする男だった。

「芥川君、君は一方的に感想を言うだけかい?」

「そうだな、君の書いたものも見せてもらわないと

実家が金持ちらしい成瀬は

とにかく見せなければならない雰囲気になったので、翌日、小品をいくつか持ってきて読ませた。そろって、顔色が変わった。

「お前、こんな整った文章を、どこで学んだんだ?」

まず

「さあ。いつの間にか書けたんだ」

「いつの間にかってお前……」

「『

絶句する久米を押しのけ、松岡が訊いた。

「

「それを今、復刊しようという動きがあるんだ。君も何か一つ、書いてくれないか」

「うーん、考えておくよ」

結局、自作小説を載せるのは気が進まず、アナトール・フランスのお気に入りの一編を翻訳して三人に見せた。すると三人はまたそろって

「お前これ、仏文科のやつらの書いたものより何倍もいいぞ」

「フランス語もできるのか」

「いや、英訳されたものを訳した重訳だが、これでもいいのか」

第三次「新思潮」に掲載されたその原稿は、他の学科の者や、出版界の者からも評判となった。以降、あちこちの雑誌からちょくちょく依頼が来て、自作の小説も発表することになった。

久米や松岡、成瀬も刺激されたように書き、お互いの作品を批評しあった。

「芥川、こないだの小説もよかったな」

「ありがとう、久米」

「俺のもざらじゃないと、中央公論の人が言ってくれた。で、今度、戯曲を一本、頼まれたんだ」

仲間内では久米と龍之介の二人の作品が、出版人の目にも留まるようになった。

作家。子供時分から漠然と憧れていたその存在に、ぐっと近づけた気がした。

龍之介たちにとってそれは、朝日を反射する朝露のように輝かしい日々だった。

だが憧れは、簡単に現実には至らない。

原稿料だけで生活を立ててゆくなんてことは到底できないし、本にならないと印税は入らない。職業としての作家など夢のまた夢だった。

本職を持ちながら、雑誌に作品を発表するというのならできるかもしれない。現にそういう作家はいるだろう。だが、好きな本に没頭する時間はなくなる。小説の題材探しにも時間を食うだろう。

せめて学生でいる間だけは、この自由の日々を満喫しよう。

好きな本を読み、好きな小説を書く、美しい日々を。

それで、満足していた。

二、

大正四年十二月九日、木曜日――。

龍之介は

龍之介は、東京帝国大学の三年生になっていた。来年の春に提出が求められている卒業論文の準備のため、電球の光の下で、ジョン・ラスキンの本を読んでいた。しかし、書かれていることが多岐にわたるため主題を絞り切れず、唸っている。

「龍ちゃん!」

突然、障子の向こうで伯母のフキの声がしたので、びくりと跳び上がった。

「なんだよ伯母さん、今、忙しいんだ」

「お客さんが来ているってさっきから呼んでいるのにあなた、返事をしないじゃないの」

「芥川」

久米が、障子の陰から顔を出した。

「なんだ久米。うちに来るなんて珍しいじゃないか」

「龍ちゃん。せっかく来てくだすったお友だちにそんな失礼な言い方をするもんじゃありませんよ。帝大に通っているくせに礼儀も知らないんじゃ、子どもと一緒ですよまったく」

うるさいな、と舌打ちしそうになる。だがフキ伯母は止まらない。

「まあ龍ちゃん! あなたまた、鉛筆が畳の上に転がってるじゃないの。チリ紙もご本もそんなに散らかして。帝大に通っているくせにお部屋の片付けもろくすっぽできないようじゃ恥ずかしいでしょう」

「いいから放っておいてくれよ!」

久米の手を引っ張って部屋に入れ、無理やり障子を閉めた。

「……相変わらずだな、お前の伯母さん」

「いつまでも子ども扱いだ」

はあ、とため息をつく。久米は声を潜め、言った。

「芥川、夏目漱石先生に会えるぞ」

「なんだって?」

冗談でないことはすぐにわかった。フキ伯母の騒々しさで気づかなかったが、久米の顔は上気し、目が輝いている。

「つい一時間ばかり前、俺は

「岡田

一級上の先輩である。久米は岡田に、「どこへ行くのですか?」と訊ねた。

「すると岡田さん、漱石先生の《木曜会》に行くんだと答えた」

執筆の邪魔になるといけないという理由で、漱石先生のお宅に伺えるのは毎週木曜日と決まっている。それが《木曜会》と呼ばれているのは龍之介も知っていたが、岡田が出入りしているとは知らなかった。久米は続けた。

「俺は言った。『俺も小説を書いているんです。紹介してもらえませんか?』。すると岡田さんは快く引き受けてくれた。来週の木曜、行く」

「なんてことだ」

「話はまだ終わっていないぞ。俺は訊いた、『友人もつれて行っていいですか?』って」

龍之介の腕に、興奮の鳥肌が立ってくる。

「岡田さんは『多くなりすぎてもご迷惑だから、一人なら許す』と。俺はお前を同行させたい。行くだろ?」

「い、行くとも」

声が上ずってしまった。当代一の大作家、夏目漱石である。最近の作品も買って読んでいる。

「しかしどうだろう。いきなり行って失礼じゃないかな。何を着て行ったらいいんだろう」

「俺たちは学生だ。気取ったってしょうがない。この

「まさか夏目先生、俺たちの作品を読んでくれてはないよな?」

久米はすでに、雑誌に載った戯曲が評価され、出版社から声をかけられている。それをいつも自慢するくせに「わからん」と不安げな顔になった。

「だが、自分からぐいぐい作品を紹介するのはご法度だぜ。不興を買う。特にアクタ、こないだ『帝国文学』に載せたあの作品の話は絶対にするなよ」

「『羅生門』のことか?」

生きるための悪という主題で書いたのだが、全然伝わらないと久米は言うのだった。松岡も成瀬も、京都帝大にいながら一緒に雑誌作りをしている菊池

そんなことはない、と龍之介は思う。漱石先生なら、あるいはわかってくれるのではないか……。

突っ走るな、と、自分で自分を戒めた。

翌週木曜日の午後、龍之介と久米は、岡田の後について、

「先生は一見、とっつきにくい人ではある」

襟巻に首をうずめ、岡田が言った。

「奥さんの

「楽しみだなあ」

気がはやっている久米とは対照的に、龍之介は胸のあたりが苦しくなってきた。緊張である。前日の夜は、今日のことを考えて眠れなかった。作品には自信がある。知識にも自信がある。だが、もともとシャイな性格だ。漱石の前に出たら何もしゃべれなくなってしまうのではないか……。

「ほら、見えてきたぞ、あれが漱石山房だ」

ベランダ式の回廊がぐるりと母屋を囲むその洋風の

「失礼します。岡田です」

弟子と

口ひげをたくわえ、どこか日本人離れしたような目をこちらに向けている。存在感は並ではない。だが、頰や額に寄る皺と、どこか青ざめた顔色が、病人を想起させた。

「お話ししていた、久米正雄君と、芥川龍之介君です」

「うん。そこに座って」

初めこそ気まずい雰囲気だったが、先生のお気に入りらしい

この日以来、龍之介は友人と共に《木曜会》に足しげく通うようになった。久米が口利きをして松岡や成瀬も出入りするようになった。

話は主に学生の日々のことや勉学のことから始まり、次第に創作論に流れていく。話に熱が入ってくると、まず興奮したように先生に食ってかかるのが小宮さんだった。漱石先生がそれに応じ、周囲の弟子たちが議論を展開する。すると小宮さんはちらりと龍之介たち学生のほうに視線をやった。「君たちも加われ」という合図だった。

「お言葉ですが先生、僕も小宮さんに賛成ですね」

まず乗っかるのは、久米であった。松岡が理知的な口調で、まったく違う観点から切り込む。話がもつれたところで、

「芥川君はどう思う?」

小宮さんが話を龍之介に振る。ようやく龍之介が口を開く。

すると漱石先生は龍之介の顔をじっと見て話を聞き、「うん」と言ったきり、黙ってしまう。

《木曜会》に出席するのは楽しかった。小宮さんを始め、門人の方々はとても優しいし、見識がある。議論をしているあいだ、久米や松岡の意外な一面を見ることもできる。時折顔を合わせる漱石先生の奥さんや娘さんは若い学生が珍しいらしく、「芥川さん、芥川さん」と気にかけてくれる。

だがどうも、肝心の漱石先生に避けられているような気がしていた。お調子者の久米や、理路整然と話す松岡は先生の反応がいい。だが龍之介の発言には反応が薄い。

漱石先生は自分のことを

その不安は、ある日、急に吹き飛んだ。

きっかけは、在学中にもう一冊作っておこうじゃないかと、久米や松岡、それに京都にいる菊池も巻き込んで刊行した、第四次「新思潮」である。そこに、『今昔物語』に題材をとった「鼻」という作品を載せた。

「おかえりなさい龍ちゃん。あなたに手紙が届いてますよ」

ある日帰宅すると、フキ伯母が封筒を差し出してきた。

「夏目さんって方だけど、どなたかしらねえ」

伯母の手から封筒を奪い取り、階段を駆け上がって自分の部屋で封を開けた。

漱石先生からの「鼻」を読んだ感想だった。自然そのものの可笑しみがあり、題材が新しく、文章がよく整っていると褒めてあり、そのあとにこう続いていた。

――ああいうものをこれから二三十並べて書きなさい。文壇で類のない作家になれます。

「お、お……」

感激で、声が出なかった。

当代文壇を代表する大小説家、夏目漱石が、「鼻」を読んでくれたばかりか、ただの大学生にすぎない自分に作品評を書いて送ってくれた。しかも、望外の激賞である。作家になれる、との励ましと、これからどうすればよいかという助言までついている。

これは、現実だろうか?

次の《木曜会》の日、失礼と知りながらいつもより早く漱石山房へ行った。弟子たちは誰もおらず、漱石先生は一人でいた。

「ずいぶん早いな。本当はもう少し仕事をしようかと思っていたが」

「これは、申し訳ありませんでした」

龍之介は深々と頭を下げた。

「いいよ。座りなさい」

「はい」

座布団に正座し、「早速ですが」と龍之介は封筒を出した。

「このお手紙を拝読しました」

「おお、届いたか。『鼻』ね、大変感心した作品でした」

漱石先生は思いがけず、敬語になった。

「そこに書いたのがすべて本心だ。古典を下敷きにする手法は森さんもやっているが、彼のものよりユーモアがあっていい。若さからくる表現なのかもしれないね」

「森鷗外先生と比肩されるようなものではありません」

普段ならこんなに自分を卑下するようなことは言わないと自覚している。だが、漱石先生を前にすると自然と口を

「少し前の、『帝国文学』か。あれに掲載された『羅生門』も読んだ」

「えっ?」

喉が詰まったような声が出てしまった。

「あれも『今昔物語』だね。主題がいい。あれだけの分量でありながらよくまとまっている」

「ええ。ですが……」

「わかるよ。評価は低かったんだろう。というより反応が、鈍かった」

龍之介は絶句する。すると漱石先生は続けた。

「君は怪奇趣味がありそうだね。子どものころ、怪談の

「はい。伯母が話す怪談が大好きでした」

「やはりな。荒廃した都の門の上で、老婆が死体の髪を引き抜く――怪奇趣味を通ってきた人間なら当たり前に聞いてきたような状況だが、そうでない者にとっては、おどろおどろしさが目立ってしまうんだよ。今昔物語なんて、一握りの人間しか読んだことがないから典拠もわからんだろう」

うん、と漱石は自分で一度うなずいた。

「人間心理の文学的鑑賞を求める読者は『なんだ、怪奇ものか』と思ってしまう。しかし当然、怪奇ものではないのだから、それを求める読者にとっても物足りなく思われる。結果として、皆、口をそろえて言うのだよ、『わかりにくかった』とね」

「……なるほど」

「だから私は、似たようなものを二、三十並べなさいというんだ。この作者は古典から題材を得ることが多いのだ、と知られれば、『羅生門』もまたたまたま怪奇の雰囲気を

漱石の分析は、ところてんのようにするりと龍之介の体の中に入ってきた。

一瞬遅れて、

訊きたい、と思った。

あまりに単純で飾り気のない、ひとつの問いである。

「漱石先生、私は本当に、作家になれるでしょうか」

すると漱石は一度目を見開き、すぐに目じりに皺を寄せた。

「なってもらわねば困るよ。芥川龍之介の書く小説を、私が読みたいのだからね」

こみ上げる涙を、龍之介は必死に押し戻した。

龍之介は

卒業論文にも身が入り、七月にははれて帝国大学を卒業した。

あの日二人で話したことは誰にもしゃべらなかったが、夏目漱石に手紙で褒められたという話が出版人にも漏れ伝わったものと見え、いくつかの雑誌から執筆依頼があった。「芋粥」「

もちろん、それだけで生活などできようはずもない。田端の家に籠もって小説ばかり書いていたのでは世間体が悪いし、何より自分の

方々手を尽くして、海軍機関学校の英語教師の口を見つけた。勤務地は、

「龍ちゃん、あなた帝大を出たのだから、何も横須賀なんかに行かなくても、東京で仕事はいくらでもあるでしょう。どうしてうちを出ていくの?」

フキ伯母にしつこく言われたが振り切り、むかしからのあこがれの

東京の

もっといい作品を世に送り出し、「類のない作家」になろう。

漱石先生の、期待に応えよう!

意気込んで、新生活を始めてすぐ――久米正雄から一通の電報が届いた。

ソウセキセンセイ、キトクニツキ、トウキヤウヘモドラレタシ

目の前が、真っ暗になった。

三、

漱石先生の葬儀から三か月が経った。

海軍機関学校の仕事は毎日忙しく、朝六時には下宿を

東京の出版社からいくつか執筆の依頼を受けているため、下宿にいる間は創作に没頭したいのだが、授業案の変更もおろそかにできない。人生で忙しい日々をすごしていた。

その日も疲労を背負い、一時間かけて横須賀の学校から帰ってきた。

「おや?」

洗濯屋の敷地の一角に建つ離れ。明かりがついている。フキ伯母が勝手にやってきて掃除をしているのだろう。時刻は午後六時。この時間では、今日は泊まっていくつもりだとうんざりする。

育ててくれ、帝大まで出してもらった芥川家には感謝してもしきれない。だが、初めての自立を邪魔される理由はない。

「伯母さん、勝手に来るなんて」

引き戸を開けながら文句を言う。

「あれ」

そこにいたのは、伯母ではなく、久米正雄だった。

「なんだ、久米か。前もって連絡してくれたらよかったのに」

「すまんな芥川。お前の顔を見たくなった。洗濯屋の大家さんに言ったら、上げてくれたんだ」

久米は顔をほころばせる。数か月見ないうちに額が広くなり、四十歳くらいの顔になっていた。

「いい大家さんだな。俺の飯も作って持ってきてくれるそうだ」

「こいつ。また調子いいこと言って取り入ったんだろう」

軽口をたたきながら荷物を置く。久々の友人の訪問は、急でも

「泊まっていっていいか?」

「いいけど、朝六時には出るぞ。海軍の学校は帝大なんかよりずっと時間に厳しい」

「すっかり英語教師だな。しかし、お前の授業は、難しそうだ。もっと簡単にしてくれと言われんか」

さすが友人というのはよくわかっているものだと、龍之介は微笑んだ。

そうこうしているうち、下宿の女主人が二人分の夕食の膳を運んできた。

「さすが鎌倉だなあ。魚が

久米は嬉しそうに干物をバリバリ食べている。

「初めは美味いと思ったが、毎日だと飽きるよ。英語を教えていると、洋食が欲しくなる」

「食の好みも、漱石先生譲りか」

たしかに漱石先生は折に触れて、脂ののった肉やジャムを塗ったパンが好きだと言っていた。

「先生、俺たちをいつかレストランに連れて行ってくれると言っていたがな」

久米は懐かしむように天井を見上げる。

「あの頃はもう、胃が洋食を受け付けなくなっていたんだろ」

「葡萄酒をご馳走になったことはあったな」

「お前や菊池は美味そうに飲んでいたが、残念ながら俺は酒が飲めないからな……」

自分で言って、龍之介は寂しくなった。

自然と、葬儀の日のことが思い出される。

儀式ばったことばかりするから涙を流さなくて済むだろうと考えていたが、甘かった。漱石先生といつも一緒にいた小宮さんが、息子の

あの日のことを思い出すと気まずくなる。きっと久米も同じだろう。

「今も行ってるか、漱石山房」

ごまかすように、龍之介は訊ねた。

「ああ。……そうだ。今日はそれを話しに来たんだった。奥さんが、ぜひ近々お前に来てもらいたいと言っている。形見分けがあるんだ」

漱石先生は書画や骨董を集めるのが趣味だった。自分の死後、それを誰に譲るか書きのこしたノートが見つかったというのだった。

「俺ももらった。松岡も菊池もだ。お前の分ももちろんある。重いものじゃないから俺が持ってきてもよかったのだが、ぜひ取りに来てほしいと奥さんは言うんだ。なんでも、お前に訊きたいことがあるとか」

「なんだろうね。まあいい。俺も久々に会いたいし、そのうち週末にでも行ってみるよ」

「そうしてくれ。……それから、これもお前の耳に入れておきたいことなんだが」

と、久米は茶碗と箸をおき、居住まいをただした。

「なんだよ、改まって」

「

「漱石先生の長女の」

「そうだ。俺は筆子さんと、結婚しようと思っている」

龍之介の手から、箸がぽろりと落ちた。

「どういういきさつでそうなった?」

「葬儀のあと、どちらからともなく、そうなった」

「どちらからともなく?」

「いや、先に惚れたのは俺のほうだ。だが、何度か話しているうち、向こうも俺を好きになっていることがわかった。奥さんも認めてくれている」

本当だろうか。この老け顔の男を筆子さんが? しかし、文筆家としての腕はたしかで、たしか今もどこかの出版社で戯曲の話が進んでいる。龍之介たちのあいだで一番職業作家に近い久米なら、夏目漱石の娘をめとる相手として申し分ないのかもしれない。

しかし、疑わしい。

「二人で、どこかに遊びに行ったか?」

「こないだ、

「二人でか?」

「松岡も一緒だった。だがあんな陰気なやつは話にならん。筆子さんは俺とばかり話したがっている様子だった。わははは」

上機嫌で茶碗を取り、飯をかきこむ。そんな久米の様子を見て、龍之介は直感していた。

こいつ、失恋するな。

四、

すぐに行くと言ったにもかかわらず、しばらく、漱石山房へは行けなかった。

海軍機関学校はとにかく堅い職場で、土日の休みもできるかぎり下宿で待機するようにと言われてしまうのである。結局、卒業生と新入生が入れ替わる七月の長期休暇を待たねばならなかった。

早稲田南町のなだらかな坂を、龍之介は上っていく。帝大の先輩の岡田さんに連れられて久米と初めてここを歩いたのはわずか一年半前のことなのだな、と感慨がわいてきた。

あの日は骨の髄まで凍ってしまいそうな寒さだった。今は、全身に叩きつけられんばかりのセミの鳴き声の中を、太陽の光に刺されながら歩いていく。

漱石山房が見えてきた。植え込みも、建物を囲むベランダも何も変わらないのに、あの玄関の扉を開いても、

「まあ、芥川さん。来てくださって嬉しいわ!」

玄関先で迎えたのは、漱石の長女の筆子だった。

「筆子さん、しばらくです」

少し遅れて、鏡子夫人もやってくる。

「芥川さん。あなたの『羅生門』、大変な評判ね。こんなに早い出世に、主人も喜んでいますでしょうよ」

「やめてください、出世だなんて」

今年の初め、今まで書いたものをまとめて本にしないかと声をかけられていた。それで、方々の雑誌に掲載された十四編を集めて一冊にしたのが『羅生門』であった。漱石山房の先輩たちの口添えで方々に評判がよく、龍之介は新進作家の名をほしいままにしている。

「先だっても『中央公論』の滝田さんがいらして、おっしゃってましたよ。芥川龍之介の登場は文壇にとってこれ以上ないほどの収穫だ。大正文壇の革命だ、とね」

葬儀で「損失だ、損失だ」と騒いでいたあの巨漢の編集者の姿が頭に浮かんだ。

「ほら、お母さん、こんなところで立ち話しないで上がってもらいましょう。今日は、珍しいお客さんも来ているんだから」

筆子に促され、芥川は上がらせてもらう。客人が来ているという応接室より先に、和室の仏壇の前に案内してもらった。漱石先生の遺影のそばには『羅生門』が一冊置かれていて、瞬間、目頭が熱くなる。

葬儀の席ですら泣いて気まずかったのだからと

筆子の先導で応接室へ行くと、そこには先客が一人、座卓を前に背中を丸めて座っていた。座卓の上に、表紙の閉じられた帳面が一冊ある。

「おう」

龍之介を見て手を挙げたその男は、菊池寛だった。学生時代は坊主にしていたその髪を伸ばしているが、もともとくせっ毛でもじゃもじゃしているうえ、額に汗まで浮かべている。俺は

「ますます瘦せたな。ちゃんと飯を食ってるか?」

菊池は言った。腕を組んで体をゆする癖は相変わらずだった。

「伯母みたいなことを言わないでくれ。食ってるよ。君は太ったね」

「食っても瘦せる人間と、食わずとも太る人間がいるんだ。とかく不公平なもんだ」

「君は食って太る人間だろ? それより今日はどうしたんだ?」

「お前が来るというから顔を見せに来たんだ。俺の周りでも評判がいいぜ、『羅生門』」

菊池もまた、『羅生門』のことを話題にした。

「ありゃ、いい出来だからな」

この男は、感情を表に出すのが苦手だ。付き合いは長いのに、喜んでいるのか、

「『帝国文学』に載ったときには酷評したじゃないか」

「俺はしていない。ひどく言っていたのは久米と成瀬だよ」

「お前も言ってたよ」

「もう、久しぶりに会ったのに喧嘩はやめてくださいよ」

筆子が笑う。

「冷たい物でも持ってきますから、どうぞ芥川さんもお

筆子は会釈するように頭を下げ、台所のほうへ去っていった。その足音が聞こえなくなったところで、

「聞いたか?」

声を潜め、菊池が訊ねてくる。

その顔を見て、龍之介はピンときた。ブルドッグである。

海軍機関学校からの帰り道、よく見かける西洋人の男性がいる。二メートルに届くのではないかという長身で、いつも小さな犬を散歩させているのである。全体的に白っぽい灰色をしているが、顔は黒く皺くちゃで上向きの鼻が特徴的だ。ピンと立った耳と黒真珠のような瞳は可愛らしいのだが、それが

声を低くしたときの菊池の相好が、どことなくそのブルドッグに似ている。

「聞いたよ」龍之介は答えた。「久米と筆子さんの話だろう?」

すると菊池は顔をぐしゃっと

「何にも知らんのだな。久米は振られた。筆子さんは今、松岡とデキている」

「久米は筆子さんと相思相愛だと言っていたぜ」

「あいつが突っ走っていただけだ。筆子さんは松岡に想いを寄せていたんだ」

やっぱり、と直感が当たったことに龍之介は頭を抱えたくなる。

「なんだ芥川、意外か? 久米が一人で舞い上がって失恋するのはいつものことだろう?」

「それはいいんだが、恋敵が松岡となると、面倒じゃないか」

「その通りだ」

菊池は珍しく、龍之介の言葉にうなずいた。

「あの二人がこのことをきっかけに決裂してしまうのはまずい。俺は、この国の文学の在り方を変えようと思っているんだ」

「というと?」

「いいか。この国には才能ある作家はたくさんいる。だが彼らが小説だけで食っていける条件は整っていない。原稿料にしろ、印税にしろ、家族を持って暮らしていけるだけの金をもらっている作家がどれだけいる? 文壇が注目している芥川龍之介ですら、英語教師を辞められんのだろう?」

「買いかぶるなよ」

菊池のような感情のわからない男に褒められてこそばゆかったが、たしかに言うことはもっともだった。

「俺はそのうち会社を作る。もちろん、自分の作品も発表しながらだが、才能あるものが、作家という専門の職業につける世の中にしたいんだ」

「それはいいな」龍之介は素直に言った。「正直なところ、食うための仕事と創作と、二つのあいだで忙しくて気が休まるときがない。ここに挨拶に来るのだって何か月もかかったくらいだ」

「だろう? 資金はボンボンの成瀬に無心しようと思う。だがどうにもならんのは人材だ。久米は一応戯曲が書けるし、人柄がよくて人脈もある。松岡は人付き合いはそこそこだが、編集の手腕がある。いずれ俺の計画には必要だ。その二人がこんなことで反目してしまったら……」

「なんですか、こんなことって」

鏡子夫人の声がしたので、菊池は慌てて咳ばらいをした。

風呂敷包みを二つとノートを一冊携えた鏡子夫人が、廊下から応接室に入ってくるところだった。漱石先生の書斎のほうからだったので油断していた。そちらに鏡子夫人が行くのは珍しいからだった。

「犬の話です」龍之介は言った。「久米君が最近、愛犬家の話を書くため犬を飼うことを画策しているそうです。ブルドッグというおかしな顔の西洋犬です」

菊池のほうを見ると、何を言い出すんだと言わんばかりの

「あれは顔が醜いし声もうるさいから

話を合わせろという合図を目で送ると、

「あ、うん」

間抜けな芝居で菊池は応じた。鏡子夫人は疑わしげな眼で龍之介と菊池の顔を見比べていたが、「まあいいわ」と、何も言わず二つの風呂敷包みをそこへ置いた。右の包みに添えられた紙に、「芥川様」と書かれていた。漱石先生の字ではない女らしい筆跡なので、おそらく、鏡子夫人か筆子が書いたのだろう。

「まずはこちらから。どうぞ」

「漱石先生が、私に

「ええ」

風呂敷をほどくと、掛け軸が二本、額に入った書が二つ入っていた。

「大切に持ち帰らせていただきます。ありがとうございます」

「よかったわ。芥川さん、お忙しいものですからね」

鏡子夫人は少し口角を上げ、

「それで、ここから本題なのです」

と言葉を改めた。龍之介は居住まいを正す。訊きたいことがあると久米が言っていたのを思い出した。

「こちらをご覧ください」

鏡子夫人はノートの一ページを開き、ペンである一か所を指した。掛け軸の名前と共に、名前が一つある。

――窓里静那

間違いなく、漱石先生本人の字である。

「この方が、何か?」

「知らない名前なんです。小宮さん、

「いいえ」

覚えのない名前だった。小宮さんが知らない名前を、自分が知るわけない。

「そもそもなんと読むのでしょう。まどさと、でしょうか。『窓』という字の使われた姓なんてありますか」

「岡山に

「なるほどね。しかしこの下の名前もハイカラじゃないか菊池君。せいな、か、しずな……女性の名前に思える響きですね」

鏡子夫人の表情が少し変わり、嫌な沈黙が訪れた。うかつなことを言った、と、龍之介は即座に反省した。

「お父さんの、不貞の相手だったりして」

廊下からひょっこりと、筆子が顔を出した。手にした盆には、

「なんてね、冗談よ」

筆子はテーブルの上に盆を置く。

「お父様ったら、小説の中では横恋慕や不貞を扱っておきながら、自分は女の人の影なんてまるでなかったわ。……はい、芥川さん」

麦茶の注がれたコップが、差し出された。

「ありがとうございます」

冷や汗をかきそうになりながら応じた。鏡子夫人が、娘の冗談に何一つ応えないのを気にしながら一口つけて、龍之介はコップを置いた。

それを待っていたかのように、菊池が口を開く。

「芥川、どうやら君はその窓里という女性に会っているようなんだ」

「えっ?」

何を言われているのかわからなかった。すると菊池は、膝の上に置かれていた帳面を開いてみせた。それで龍之介は、その正体を知った。

「これは、葬儀のときの芳名帳じゃないか」

「そうだ。これは、お前が担当していた受付の芳名帳だ。ここを見てみろ」

菊池が指さした先に、はっきりとあった。――窓里静那。

「たしかに、あるね……いやしかし」

龍之介は自分に突き刺さる三人の視線を振り払うように笑う。

「私はこの日、大勢の人の受付をしました。その大半は面識のない人です。たしかに女性の数は少なかったが、覚えていません」

「記憶を掘り起こす手掛かりになりそうなことなら、あるがね」

菊池は窓里の一つ前の名前を指さす。それを見て、「あっ」と思わず漏らした。

――森林太郎

「森鷗外さん。ああ、憶えている。あの方が、この名前を書いたところを」

あの人が森さんかあ――漱石先生を

お香典はこちらでよろしかったでしょうか。

「ああ」

龍之介は思い出した。

「女性が来ました。一人。そして、この名前を書いたのです」

「どんな方でした? 若かったですか?」

鏡子夫人の声はどこか、詰問めいていた。龍之介は額に手を当て、記憶の、わずかな断片を掘り起こす。

「あまり若くは……。よく覚えていませんが、四十代か、五十代」

「主人との関係を何か言っていませんでしたか?」

「それは何も。ただ……」

何か言っていた。不思議なことを。あれは――

「だんだん」

「はい?」

「お香典をお預かりしたとき、『だんだん』と。わずかな違和感を覚えました」

鏡子夫人と筆子の二人は顔を見合わせた。

「だんだん……段々畑とか、そういうことかしら」

「なんでお葬式でそんなことを口走るんですか」

「あ」

菊池が天井を見上げる。

「ひょっとして、方言じゃないか。俺は

「どういう意味なんです?」

筆子の問いに、菊池は即座に答える。

「『ありがとう』という意味です」

「そうだったのか」龍之介は合点がいった。「香典を受け取った私に、『ありがとう』と言ったのでしょう」

「でもお父様、愛媛に女性の知り合いなんていたのかしら?」

すると今度は鏡子夫人が手を打った。

「

「正岡子規さんですか」

龍之介もその名は知っている。有名な「ホトトギス」という俳句雑誌に大きく寄与した俳人だ。漱石先生の『坊っちゃん』もその雑誌に掲載されていたのではなかったか。

「主人と同期で帝国大学に入学した方で、大変仲がよかったと生前よく話していました。学生時代には一度、西日本を二人で旅行して、旅の最後に正岡さんの故郷である

鏡子夫人と結婚したときには頻繁には会わなくなっており、その後若くして病没されたので、正岡の関係者のことはよく知らないと鏡子夫人は言った。

「主人も正岡さんのご家族とは疎遠にしていましたが、ひょっとしたらどなたかが代理で参列されたのかもしれません」

「それならそうと一言、言ってくれてもよさそうなものですが。姓も違いますし」

菊池は腑に落ちないといった様子で、腕を組んだ。

「私たちが忙しいと思ったのでしょう。しかし困りましたね。そうなるとこの掛け軸はどうすればいいのでしょう。正岡さんのご家族がどこに住んでいるかわかればいいのですが」

「

不意に、筆子が言った。

「筆子、あなたなんだってそんなことを」

「お父様に聞いたことがあるもの。上野公園の近く。ひょっとしたら住所もわかるかもしれない」

筆子は立ち上がり、

「頼もしいですね。そうだ。奥さん。この掛け軸を私にお預けいただけますか? 明日にでも正岡さんのご家族にお届けしましょう」

「芥川さんが?」

「君は忙しいんだろう」

菊池が顔を歪める。やはりその顔はブルドッグに似ている。

「今は卒業生と新入生の入れ替えの時期なんだ。原稿にも少し余裕がある。それに、本郷に用事もあるんだ」

「ふん」菊池は鼻をこすりながら下卑た笑いを見せる。「

ブルドッグのくせに察しがいいな、と龍之介は思った。

(第五節~第七節は『小説 野性時代 第261号 2025年9月号』でお楽しみいただけます。以降は『小説 野性時代』にて隔月連載予定です。ご期待ください!)

著者プロフィール

青柳碧人(あおやぎ・あいと)

1980年、千葉県生まれ。早稲田大学卒業。2009年『浜村渚の計算ノート』でデビュー。20年『むかしむかしあるところに、死体がありました。』が第17回本屋大賞に、25年『乱歩と千畝─RAMPOとSEMPO─』が第173回直木賞にノミネート。他の著書にNetflixで映画化された『赤ずきん、旅の途中で死体と出会う。』、『名探偵の生まれる夜 大正謎百景』、『オール電化・雨月物語』など多数。

掲載号紹介

書名:小説 野性時代 第261号 2025年9月号

編:小説野性時代編集部

発売日:2025年08月25日

商品形態:電子専売

青柳碧人さん「漱石を巡る五人の名探偵」、東畑開人さん「ミドル・エイジ・ビギンズ」――ふたつの大型連載スタート! 降田天さん「狩野雷太シリーズ」新作も掲載の豪華9月号!

【新連載】

青柳碧人――漱石を巡る五人の名探偵

漱石の葬儀で、芥川龍之介は芳名帳に不思議な名前を見つけて――。

文豪の謎を文豪が追う、軽快なる歴史ミステリー開幕。

東畑開人――ミドル・エイジ・ビギンズ

臨床心理士による「中年期」をめぐる対談連載がスタート!

ゲスト・尾崎世界観「閉店セールは続く」

【読切】

降田天――帰り道

日本推理作家協会賞受賞・狩野雷太シリーズ待望の新作!

「落としの狩野」が、母と娘の真実に迫る――。

【最終回】

阿津川辰海――デッドマンズ・チェア

コトダマ遣いに、仲間を人質に取られた――。

能力者vs. 能力者の警察小説シリーズ第2弾!

森沢明夫――ハレーション

拓海は風太に、あの日の真実を告げられるか――?

いま万感の思いとともに、海上運動会が始まる。

【連載】

安部若菜――描いた未来に君はいない

伊岡瞬――獲物

伊吹有喜――銀の神話

恩田陸――産土ヘイズ

神永学――怪盗探偵山猫 楽園の蛇

今野敏――百鬼

蝉谷めぐ実――見えるか保己一

群ようこ――暮らしはつづく

米澤穂信(著者)/星野源(写真)――石の刃

【コラム】

青山ヱリ「眼の中で死なれた夏」

城戸川りょう「モノリンガルな商社マン」

【書評】

Book Review 物語は。 吉田大助

笹原千波『風になるにはまだ』

【新人賞】

第17回 小説 野性時代 新人賞 応募要項

第46回 横溝正史ミステリ&ホラー大賞 応募要項

詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322502000318/

amazonページはこちら

電子書籍ストアBOOK☆WALKERページはこちら