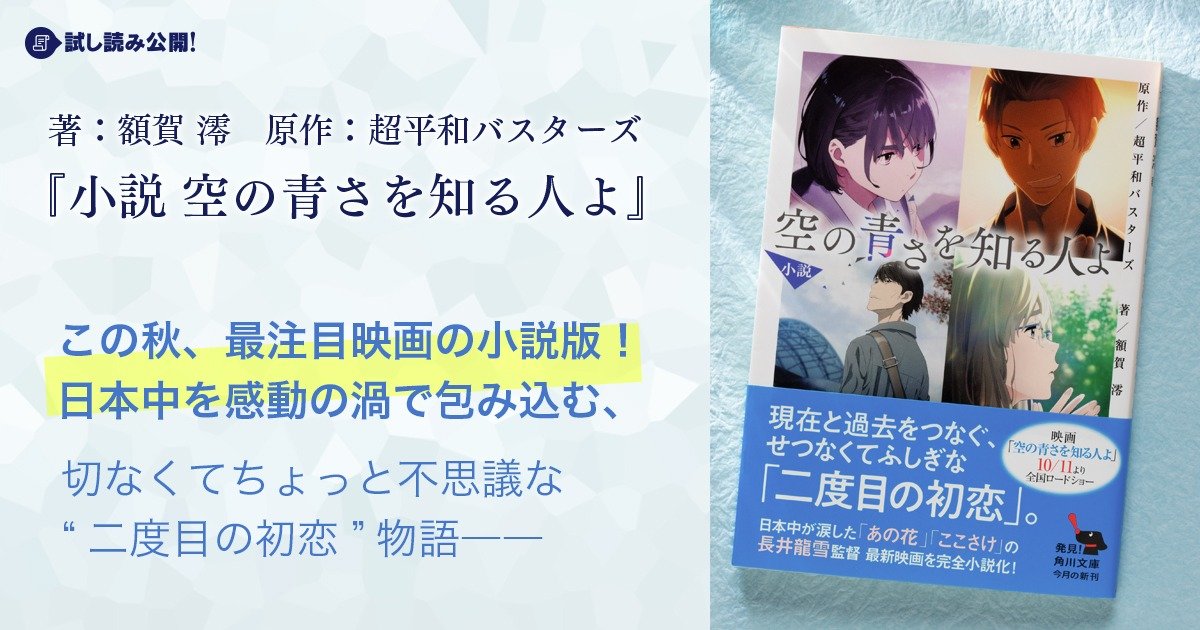

10月11日(金)の映画公開に先駆け、小説版の試し読みを特別配信!

幼い頃、姉・あかねの彼氏だった“しんの”が教えてくれたベース。

ずっと大切に続けてきて、「音楽で天下を獲る」なんて息巻いているけれど、あおいの本当の気持ちは――。

>>前話を読む

* * *

2

あおいの暮らす山間の集落の片隅に、古びたお堂がある。公民館から歩いて数分の、緑に囲まれた静かな場所だ。

でも、そこが毎日賑やかだった時期がある。あおいがまだ小さくて、それこそ三歳とか四歳の頃だ。当然、あかねは高校生だった。

あの頃、お堂はしんの――金室慎之介と、あかねと、正道、あと番場と阿保という高校生の溜まり場だった。

五人とも同じ高校で、同級生で、あかね以外の四人はバンドを組んでいた。しんのがギター、阿保がベース、正道がドラムで、番場がボーカル。市内のライブハウスに四人で出演したことだって何度もあった。

だってあおいは、あかねと一緒にそれを何度も見に行ったんだから。空気の籠もった蒸し暑いライブハウスで、色とりどりの照明が彼等の顔や手元を照らした。観客も結構入っていたし、今から思えば、それなりに人気があったような気がする。

そんな彼等の練習場所が、お堂だった。

そういえば、あかねはよくおにぎりを握ってお堂に差し入れていた。高校生のあかねに連れられて、あおいはしょっちゅうお堂に行った。お堂には小さな囲炉裏があって、いつもその側にあかねと腰掛けてギターやドラムの練習をする彼等を見ていた。

自分も、バンドの五人目のメンバーくらいのつもりでいた。

しんのとあかねは、付き合っていた。どういう経緯で付き合うことになったのか、あおいは聞いたことがない。でも、なんとなく、しんのがあかねを好きになって、ぐいぐいとアタックして、あかねが「あはは」と笑いながらOKを出したような気がする。

そんな場面が、容易に想像できた。

しんのはツナマヨおにぎりが好きだった。でも、あかねはいつも昆布のおにぎりばかり作った。昆布の佃煮にほんの少し胡麻が掛かっていて、それが真っ白なご飯と合う。ご飯の水分を吸ってしっとりと柔らかくなった焼き海苔と、味の濃い昆布があおいは好きだった。

でも、あかねの差し入れたおにぎりを食べて、もぐもぐと口を動かしたしんのは「はずれ、また昆布」と肩を竦めるのだ。

「今日はオール昆布だよ」

あかねはいたずらっぽく笑って、膝の上にあおいを抱き寄せる。

「えええ⁉ なんでだよあかね! ツナマヨがいいって俺、一万回は言ったよな⁉」

叫ぶしんのを尻目に、あかねはあおいを見る。

「昆布がいい」

あかねのおにぎりにかぶりつきながらあおいが言うと、あかねは嬉しそうに笑うのだ。いつも、そうだった。

「あおいに負けたな」

おにぎりを食べながら正道が言う。その後ろで、番場と阿保が「あ、ホントだ、昆布だ」「一万回言ったのに負けたな」としんのを見た。

「うるせ、オラ、練習すんぞ!」

おにぎりを口に入れたまま、しんのがギターを構える。お堂の外から差す光にボディがきらりと光る、ギブソン・ファイヤーバード――通称・あかねスペシャルという小っ恥ずかしい名前のギターを。

「え? まだ食ってんのに〜」

番場がそう言ったけれど、立ち上がったしんのは高らかに声を上げた。

「早よ食え、俺の〈あかねスペシャル〉が火ぃ吹くぞ!」

男子高校生特有の低い声、でも凜とした澄んだ声が、お堂に響き渡る。しんのはボーカルではなかったけれど、何故か彼の声はいつもあおいの耳にすーっと染み込んできた。

釣られるように、あおいの胸の奥から声が漏れた。

「あおいも……」

一番に、あかねがあおいを見た。続いてしんのがこちらを振り返る。艶やかな瞳が、あおいを捉えた。

「やりたい」

自分の言葉が、しんのの瞳に吸い込まれていく。

「お?」と両目を輝かせたしんのが、ギターを持ち上げてみせた。

「んじゃ教えてやろっか? ギター」

あかねスペシャルと名付けられた、しんののギターだ。

「…………」

黙って首を横に振ると、しんのは「ん?」と眉を寄せる。

「じゃあ、何がやりてえんだ?」

手が、自然と阿保を指さしていた。

首を傾げた阿保が、自分が手にしていたベースに視線を落とす。

「え、まじで? 俺に憧れてくれちゃってるわけ? あおいちゃん」

違う。そうじゃない。

そう言おうとして、言葉が喉で玉突き事故を起こしてしまう。おにぎりを取り落としそうになって、慌てて両手で押さえた。

そんなあおいを見て、しんのがにやりと笑った。

「じゃあ、でっかくなったらお前、うちのベースな!」

にかっと白い歯を覗かせたしんのに、あおいは咄嗟に何も返せなかった。阿保が「おい! じゃあ俺はどうなんだよ!」としんのに詰め寄る中、あかねがすっとあおいに顔を寄せてきた。

「よかったね! あおい」

鼻息荒く、あおいは頷いた。何度も何度も首を縦に振った。

「阿保はコーラスでいいんじゃない?」

「はあ⁉」

しんのと阿保のやり取りを、正道と番場がゲラゲラと笑いながら見ている。

そんな中、しんのの目がこちらに向いた。

いや、あおいではなく、あかねに向いた。あかねも、しんのを見ていた。微笑ましいものを見つめるように、優しく、愛しそうに見ていた。

あかねの眼差しに応えるように、しんのはあかねに微笑んだ。

「ほらほら、練習するんでしょ?」

ドラム担当の正道がスティックを打ち鳴らして、ドラム用の小さな椅子に腰を下ろす。

「何からやる?」

番場がしんのに聞く。一瞬考え込んだしんのが、再びあかねを見た。

「あかねは?」

とても穏やかで、温かい声色で、あかねに問いかけた。

「いつもの!」

長い髪をふわりと揺らして、あかねが答える。阿保と番場と正道は「またかよ」という顔をしたけれど、しんのは「よっしゃ!」とギターを構えた。

「おら行くぞ、みちんこ!」

「はいはい」

正道がスティックを顔の横で振る。姿勢を正して、シンバルをちらりと見る。途端に正道は真剣な眼差しでスティックを握り締めた。

あかねの言う「いつもの」は、『ガンダーラ』のことだ。古代インドにあった理想郷「ガンダーラ」。そんな、どんな夢でも叶うと言われている場所を歌う歌。

それは、今いる場所から旅立ちたいという歌だった。自分の未来を願う歌だった。

あーあ、どんどんどんどん、思い出してしまう。

夜のお堂は明かりをつけていても薄暗い。そこでベースを弾き語りながら、あおいはかつてここで交わされた会話を、歌を、自分の歌声で振り払った。

アウトドアチェアに座って、足を組んで、膝にベースをのせて、あおいは歌った。ザ・フォーク・クルセダーズの『悲しくてやりきれない』だった。

胸の奥底のやりきれない感情を、悲しみを見つめる歌は、今の自分の心境にぴったりなような気がした。ピックでベースの弦を弾き、その低い音にあおいの高い声がのる。

でも、どこかムスッとした歌い方になってしまうのは、さっき公民館で正道にあんなことを言われたからだ。絶対に。

いや、そもそも、しんののことを思い出してしまったのも、正道が彼の名前を出したからだ。

「さっきの父ちゃんさ」

お堂の隅でゲームをしていた正嗣が、突然話し出した。無視して歌い続けると、正嗣がスマホから顔を上げた。

「俺だって賛成してないよ?」

眉を寄せて、正嗣は語気を強める。

「けどさ、あの人も……」

「この場所でその話しないで」

歌うのをやめて、あおいはぴしゃりと言い放った。

しんのの声も、もちろんギターの音も聞くことができなくなってしまった場所で、あかねと正道が結婚するかもしれないだなんて、考えたくなかった。

「ここじゃなかったらいいの?」

「嫌だけど、まあ、ここよりは」

お堂の隅には段ボール箱が積まれ、かつて正道が叩いていたドラムが放置されている。あおいが今座っているアウトドアチェアだって、しんの達がここに持ち込んだものだったはずだ。

段ボールの山のさらに奥には、一本のギター。

しんののギターだ。あかねスペシャルだ。ケースに入れられ、ガムテープでぐるぐる巻きにされている。

ベースをやりたいと言った幼いあおいに、しんのは本当に弾き方を教えてくれた。あおいの小さな体にはベースは大きすぎて、四本の弦を押さえるのでさえ一苦労だった。いつもしんのに「違う違う! もっとちゃんと押さえねーと!」と注意された。それでも、彼は投げ出さずに根気よく練習に付き合ってくれた。

側にはいつもあかねがいた。しんのの傍らにはいつも、あかねスペシャルがあった。

でも、しんのはあかねスペシャルを置いて、街を出て行った。

〈第4回へつづく〉

ご購入はこちら▷額賀澪『小説 空の青さを知る人よ』| KADOKAWA

「あの花」ノベライズも発売中▶岡田麿里『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。(上)』| KADOKAWA

しんの役・吉沢亮さんインタビュー

▷吉沢亮「“声”で伝える重要さを学びました」【映画「空の青さを知る人よ」公開記念インタビュー】

映画情報

映画「空の青さを知る人よ」

2019 年 10 月 11 日(金)全国ロードショー

吉沢亮 吉岡里帆 若山詩音/ 松平健

落合福嗣 大地葉 種﨑敦美

主題歌:あいみょん(unBORDE / Warner Music Japan)

監督:長井龍雪

脚本:岡田麿里

キャラクターデザイン・総作画監督:田中将賀

soraaoproject.jp

※掲載しているすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。