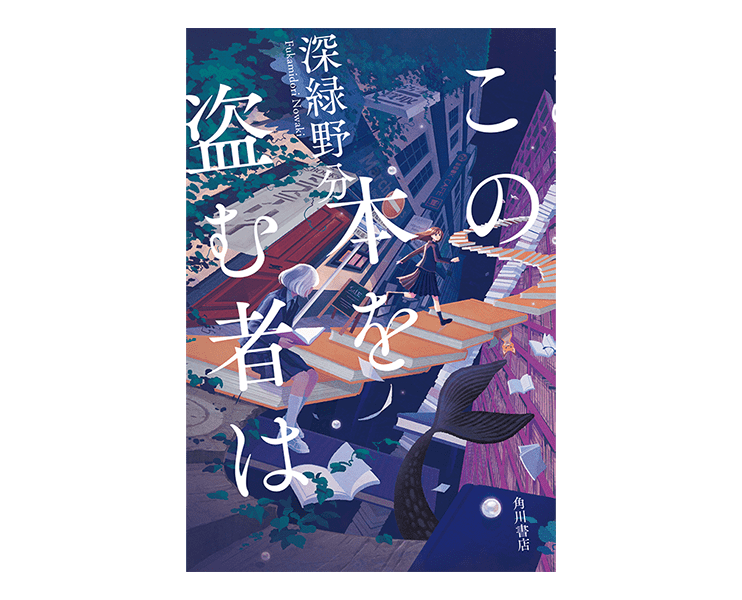

「本の呪い」が発動して、街が物語の世界に変わっちゃう? 本嫌いの少女が、街を救うために書物の世界を冒険することに――。深緑野分さんの最新刊は、本の魔力と魅力を詰め込んだ、まさに空想の宝箱。10月8日の刊行に先駆けて、特別に第一章をまるごと試し読み!

>>前話を読む

ソファではなく、ローテーブルとの間の床、赤い絨毯の上に仰向けで寝そべり、健やかないびきをかいて眠っている。

大きなメガネをかけ、色素の薄い肌にそばかすが散った顔は、二十代にも三十代にも四十代にも見え、要するに年齢不詳だ。赤い絨毯に明るい茶色の髪が野放図に広がり、何日洗っていないかも不明なボーダーのカットソーと、パジャマのようなゆるいズボンという格好で、まるで棺に入れられた死者のように礼儀正しく両足を伸ばし、手をきちんと胸の上に乗せている。その手の中に、メモ用紙のようなものが挟まっていた。

「叔母ちゃん、叔母ちゃんってば」

深冬はうんざりしながらも、叔母の肩を揺さぶって起こそうと試みた。しかしさすが昼寝の名を持つだけあって、ちょっとやそっとで目を覚ますはずもなく、のんきにふがっと鼻を鳴らすのみ。

ローテーブルの上には分厚い台帳が広げたままになっており、几帳面そうな小さな字で、蔵書の状態が記録されている。本館と分館を合わせたらおそらく数十万冊にもなる本の一冊一冊が、棚ごとに分類され、修繕の必要があれば補修技師へ送るリストに載せる。

深冬は台帳にしおりを挟んで閉じ、ため息をついた。

「まあいっか……やきとりを置いておけばいいよね」

十五歳も年上のこの叔母が自分よりも何倍も寝坊助で頼りないのが、深冬にはまったく解せない。食事を運ぶ程度ならいいが、それ以上の世話を焼くのは絶対に嫌だ。深冬は赤いマジックペンで「塩」と書かれたパックを袋から出し、ローテーブルに置き、少し考えて、床でよだれを垂らしている顔の近くに置き直した。この食欲をそそるにおいが目覚ましになるかもしれない。

これですぐに御倉館を後にしてしまえば、深冬は三十分後には自宅のアパートに戻り、台所で茄子と茗荷の味噌汁を作り、早炊きした無洗米とやきとりの晩ご飯を食べ、金曜の夜をのんびり過ごせたはずだった。

しかし深冬は立ち上がる間際に、叔母の手の中の紙に目を留めてしまった。

はじめ、これは叔母が書いた何かのメモだと思った。しかしよく見ると、それは文字というよりも奇妙な文様で、溢れ出た血のように赤いインクで書かれている。深冬は手を伸ばし、紙の端を指先でつまんで、ゆっくりと引き揚げた。

メモじゃない。御札だ。あるいは護符とでも言おうか。

玄関先で見かけた、警報装置のそばにあった不思議な金属製の札を思い出す。あれとよく似ている。細長い真っ白な紙に、妙に横が広く縦に潰れた文字。まるで小さい頃に見た、キョンシーの額に貼られた札のような──深冬ははっとして、紙を裏返し、逆さまにした。

読める。装飾されているせいで文様に見えたが、これは日本語で書かれた言葉だ。

「えっと……〝この本を盗む者は、魔術的現実主義の旗に追われる〟?」

声に出して読み上げたとたん、たちまち背筋を冷たい指先が逆撫でしたような感覚がして、肌がぞわっと粟立った。

「何これ、気持ち悪っ……」

得体の知れないものを触ってしまったと、慌てて御札を手放した瞬間、どこからともなく風が吹いて深冬の体にまとわりついた。いったいどこから吹いてるの? と驚き振り返ったが、サンルームの窓はきっちり閉じている。

風はまるで意志があるかのように深冬から離れると、御札をふわりと宙に吹き上げ、くるくると旋回させて、廊下の壁際にある本棚の前に落とした。

そこに人の足があった。

真っ白い運動靴と靴下を履き、深冬と同じ高校の制服を着て、すっくと立っている。あどけない顔をした少女だった。

声を限りに深冬は叫び、後退って尻餅をついた。少女は幽霊だと思った。何しろ物音も気配もなく突然姿を現したし、肩にかかるくらいの髪は、雪のように真っ白だったから。

「あ、あんた、あんた誰なの?」

少女は答えずに、ゆっくりと腰をかがめて御札を拾うと、足音も立てずに深冬に近づいてきて、ずいと腕を差し出した。

「……落とし物」

「は、はあ?」

「落とし物。深冬ちゃんのだよ」

深冬の顔はぐしゃっと握り潰した紙のようになった。

「あ、あたしのじゃない。叔母ちゃんが持ってただけで」

「それでも、深冬ちゃんのだよ」

かちんときた。意味がわからない。いったい何なんだ? 突然現れて、違うって言ってるのにそうだとか言うし──恐怖よりも苛立ちの方が勝った深冬は、急速に冷静になっていく。帰宅途中に声をかけてきた生徒の顔が記憶の底から起き上がってくる。

「待って。わかった。あんたひょっとして文芸部? あの先輩に言われて、つけてきたんじゃない?」

この街で御倉を名乗るということは、大きな看板を背負って歩くようなものだ。深冬が本を読まないとも知らずに、御倉一族の一員だというだけで、同好の士を見つけたとばかりに愛書家たちが近づいてくる。中には御倉館の蔵書目当てで、コネクションを作ろうとする者もいた。今日、電車を降りる時に追いかけてきたあの先輩も、それを狙っているのだろう。

そう考えると、この少女のどこもおかしくないし、怖がる必要は一ミリたりともない。どうせ髪はブリーチしたか、生まれつきこういう色の髪の人だろう。ここにいるのだって、きっと一階のサンルームの窓に鍵がかかっていなかったか、玄関の鍵をピッキングしたか何かで、先回りして侵入し、二階の書庫に隠れて待っていたに決まっている。ひるねに気を取られている間に、引き戸を開けて出てきたのだ。ここの書庫へ入る引き戸はひとつだけ、本棚と本棚の間。そう、まさに少女が現れた場所だ。

すると勇気がぐんぐん深冬の体に漲って、足にも力が湧いた。床にへたり込んでいた深冬はきっと目つきを鋭くして立ち上がり、胸を張って指を突き出す。

「帰って。あたしは文芸部には入らない。本なんて大嫌いだし、国語の教科書を読むのだって苦痛だし、マンガ以外は一年に一冊たりとも読まない。あたしを入部させたっていいことなんかひとつもないよ。もしあたしを仲間に引き入れて御倉館に入る許可が欲しいってんなら、無駄だからやめなって、あの人に言って」

「ぶんげいぶ?」

白い髪の少女は首を傾げ、黒目がちな目をぱちぱちと瞬かせた。

「ぶ・ん・げ・い・ぶ……回文じゃないね、惜しい」

「はあ?」

「〝ぶんげんぶ〟だったら上から読んでも下から読んでも」

「いいからさっさと出て行ってよ。冗談に付き合ってる暇はないの。行かないなら警察を呼ぶからね、不法侵入だよ」

深冬は少女の背中を押して──ほら、ちゃんと手で触れる、幽霊だったら触れるはずがないんだから──と思いながら、階段の方へ向かわせる。しかし少女は階段の前に来たところで手すりをぐっと摑み、下りようとしない。

(つづく)

▼深緑野分『この本を盗む者は』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)

https://www.kadokawa.co.jp/product/321912000257/