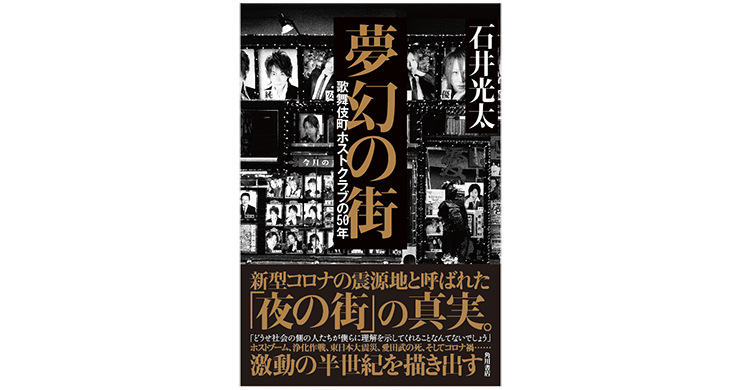

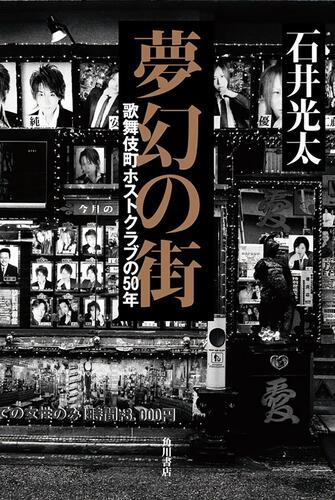

夢幻の街 歌舞伎町ホストクラブの50年

【歌舞伎町ホストクラブ激動の50年史】 華やかなだけではない“夜の街”の真実を描く! 石井光太『夢幻の街 歌舞伎町ホストクラブの50年』

新型コロナウイルス流行の震源地とされ、“夜の街”と呼ばれた新宿歌舞伎町。虚構と真実の入り混じる街で、ホストたちはどんな半世紀をたどってきたのでしょうか。

ホストブーム、浄化作戦、東日本大震災、愛田武の死、そして新型コロナ……今まできちんと描かれることのなかった激動の半世紀に、ノンフィクション作家の石井光太さんが迫った『夢幻の街 歌舞伎町ホストクラブの50年』。9月24日発売の書籍を一足先に公開します。

プロローグ

二〇二〇年六月、歌舞伎町のホストクラブ街は日本全国からの激しいバッシングにさらされ、殺伐とした空気が張りつめていた。街を行き交う人は数カ月前と比べて激減し、パトカーや民間団体の人々による見回りが盛んに行われるようになった。都の職員が〈東京アラート発動中〉と記されたベスト状のビブスを着て、マイクを手にして帰宅を呼び掛けている。

ホストたちは街頭に立つこともままならず、店先から煩わしそうに人々を睨にらみつけている。まるで巣にこもって外敵から身を守りながら、獲物が迷い込んでくるのを待ち受けている捕食者のようだ。そんな通りに時折、派手な服を着た若い女性がヒールの音を立ててやってきたかと思うと、警察や都の職員を無視して通り過ぎ、ホストクラブへと入っていく。ホストたちは獲物を得た満足気な笑みを浮かべ、店内へと招く。

歌舞伎町のホストクラブ街が激変したのは、新型コロナウイルスの感染拡大が本格化した四月の初旬だった。同じ新宿にある東京都庁で、小池百合子都知事がナイトクラブを名指しして休業要請を行ったことによって、歌舞伎町に約二百四十軒あるとされるホストクラブは、キャバクラやパブとともにシャッターを下ろすことになった。

街全体が休業要請を受け入れる中、ホストクラブの営業自粛は二週間ほどしかつづかなかった。彼らは静まり返った夜の街でこっそりとネオンを灯し、営業を再開していったのである。わずかな利益しか見込めないのにその選択をしたのには、後で見るようにホストクラブ特有の営業形態やホストの事情が複雑に絡み合っている。

ホストクラブは営業再開によって大きな代償を払うことになった。その後、ホストクラブで次々と新型コロナウイルスの感染者が確認されたことで、東京都ばかりでなく、国やマスコミからも一斉に批判の矛先を向けられるようになったのである。これまで歓楽街で絶大な勢力を築きながら、風俗店やクラブの陰に隠れて上手に生きてきた彼らにとって、ここまで批判の矢面に立たされたのは初めてのことだった。

今、歌舞伎町のホストクラブはかつてないほどの危機にさらされている。一九七三年に愛田武が愛本店をこの地に移してからおよそ半世紀、バブル崩壊、歌舞伎町浄化作戦、リーマンショック、東日本大震災など深刻な社会変化がいく度も街を襲ったが、これほどの痛手を被ったことはなかった。

しかし、ホストクラブはただ手をこまねいてこの状況を受け入れているわけではない。いつの時代も、夜の街の住人たちは社会の変化の荒波を真っ先に受けてきたが、その度に独自の生存戦略を見出し、巧みに生き延びて新しい生態系を築いてきた。新型コロナウイルスの強風が吹きつける中でも、彼らは次なる時代への布石を打ちつつある。

その歴史とは何なのか。布石とは何なのか。

これを考えていく前に、時計の針を前年の夏にもどしてみたい。

二〇一九年八月十五日、歌舞伎町のホスト街は終戦記念日とは無縁の夏の暑い盛りを迎えていた。ラブホテルと水商売専用の雑居ビルがひしめく街の中心にあるのは、老舗ホストクラブ「愛本店」だ。

金色の看板に赤い「愛」という文字が掲げられ、壁には人気ホストたちの顔写真が飾られている。ビーナスの像の立つ入り口を通って、赤い絨毯が敷かれた階段を下りていくと、巨大なシャンデリアの下にはダンスステージが広がる。ソファー席の間には、ライオン像、豹の置物、木馬などがすべて金色に塗られて所狭しと並んでおり、照明が四方の壁に張り巡らされたミラーに反射して輝く。

この日、愛本店ではハウスミュージックを流しながらマグロを解体するというイベント「マグロハウス盆踊り」が行われていた。午後四時から六時までは、児童養護施設の子供たち約三十人を招いたチャリティーイベントになっていて、小学生から中学生の子供たちは初めて見る豪華な内装や大音量の音楽に圧倒されている。

三十名のホストたちは、子供たち一人ひとりについて店内を案内する。虐待を受けて家庭から引き離されてきた施設の子供たちは、往々にして人見知りか、逆に極端なほど人懐っこいかだ。案内役のホストたちは、そうした特徴を熟知しているかのように、柔らかい口調で冗談を言って和ませる。

「君、広瀬すずにそっくりじゃん! このお店にあるキラキラの飾り物を全部あげるから、俺のお嫁さんになってよ! お姫様になれるよ!」

小学生の女の子にしてみれば、そんなことを言われたのは初めてなのだろう。表情が明るくなり口数が増える。ホストの開けっ広げな態度が、大人と子供の垣根をあっという間に取り除く。

店の中央には、シャンパングラスが山のようにつまれている。通称「シャンパンタワー」。この日は、子供たちを招いているとあって、シャンパンの代わりに瓶入りのバヤリースのオレンジジュースが用意されていた。

ハウスミュージックがぴたりと止み、司会のホストがマイクを片手に言う。

「ようこそ、お越しくださいました! 乾杯をやるので、みなさんでこのシャンパンタワーにジュースを注いじゃってくださーい!」

子供たちは一人ひとりオレンジジュースの瓶を手に取り、促されるままに傾ける。ホストたちがそれに合わせて一斉にシャンパンコールをはじめる。

「注いじゃって、注いじゃって、注いじゃって! オレンジタワーに注いじゃって! ゴーゴーゴーゴー!」

通常は女性客がホストのために百万円以上払って特別に行うものだ。

子供たちは狂騒の中で目を輝かせたり、恥ずかしそうに顔を赤らめたりしながら、オレンジジュースを注ぐ。シャンパンタワーのグラスはみるみるうちにオレンジ色の液体で染まっていく。店内の妖艶なブルーやグリーンのライトに照らされ、まるで夜中の東京タワーのように輝きだし、子供たちは「きれい!」「すごーい」と感嘆の声を漏らす。

同店の代表を務める壱がマイクを受け取り、子供たちに言う。

「それじゃ、乾杯するからグラスを手にしてね!」

ホストが子供たちにグラスを渡す。

「今日は来ていただいてありがとうございます! うちとしても、こういうチャリティーパーティーは初めてでした。でも、今回限りではなく、これからもみんなと友達としてやっていきたいと思っています。また来てね!」

子供たちは「友達」という言葉が嬉しかったのか、「来たい!」と答えたり、はにかんだりする。きっとテーマパークに来たような感覚なのだろう。

「じゃあ、みんな乾杯するよ。せーの、乾杯!」

子供たちはオレンジジュースの入ったシャンパングラスを手に取り、周りのホストたちと乾杯をする。オレンジジュースはグラスになみなみと注がれているので、乾杯の際にこぼしてしまうこともあったが、ホストたちは叱るどころか、「いえーい」とばかりに自分もこぼして見せる。そんなことが楽しいらしく、子供たちはキャッキャと声を上げて喜ぶ。

「じゃあ、今からマグロの解体をするから、好きなだけ食べていってね!」

そんな合図と同時に、店の奥から七十キロもある大きなマグロが運ばれ、ステージに設けられたまな板の上に載せられる。日本橋にある海鮮居酒屋の若大将が、全員の前で解体ショーを行うのだ。

マグロは刺身にされ、自由に手巻き寿司にして食べることができる。子供たちはまな板の前に集まり、マグロが手際よくカットされ、赤身やトロにわけられていくのを楽しそうに見つめていた。

この年は、およそ半世紀にわたって全国のホストクラブを牽引してきた愛本店にとって今の店舗で迎える最後の夏だった。ビルの老朽化に伴う建て直しにより、翌年の夏には別の場所への一時移転が決まっていたのだ。

チャリティーイベントとはいえ、歌舞伎町のビルの地下にあるホストクラブに、児童養護施設の子供たちを招くことには否定的な意見もあるだろう。だが、この児童養護施設と愛本店には長い年月に及ぶ深いかかわりがあったことを知る人は少ない。

両者をつないだのは、愛本店の創業者である愛田武の妻・榎本朱美だった。後述するように、朱美は著名な建築家の長女として一九三一年に生まれ、何不自由ない家庭で育ったお嬢様だった。

そんな彼女がこの施設の存在を知るのは終戦間もない頃だった。同級生の母親が、終戦後に上野駅にあふれ返っていた浮浪児と呼ばれた戦災孤児を家に連れてきて住まわせたのだ。彼女は私財を投げ打ち、質屋通いをしてまで子供たちを必死に育てた。

朱美の両親はそのことを知って、自分たちも子供たちを笑顔にしたいと思い、毎年クリスマスに巨大なケーキを施設に寄付しつづけた。朱美も両親とともに施設の見学に行ったこともあった。

その後、朱美は成人してからエリート銀行員と結婚して、二人の娘を授かることになった。上流階級を絵に描いたような生活だったが、紆余曲折あって、朱美は愛田武と知り合い、周囲の反対を押し切って武と再婚し、歌舞伎町に愛本店をつくることになる。

朱美が児童養護施設への慈善活動をはじめたのは、ホストクラブの事業が軌道に乗ってからだ。クリスマスにケーキを届け、グランドピアノやカラオケセットを寄付し、熱海へ旅行に連れて行った。まだ社会に施設の子供たちに対してあからさまな偏見のある時代に、夫と二人で長年にわたって支援を行ったのである。

なぜ、朱美は児童養護施設への支援をしたのだろう。

それは、朱美がホストクラブに集まるホストたちの多くが、施設出身の子供たち同様の厳しい人生を歩んできていることを知っていたためだ。

〈第2回へつづく〉

※次回は9/9(水)に公開します。

書誌情報

書名: 夢幻の街 歌舞伎町ホストクラブの50年

著者:石井光太

発売日:2020年9月25日(金) ※電子書籍同時発売

定価:本体1600円+税

体裁:四六判並製・320ページ

装丁:國枝達也、カバー写真:森山大道

ISBN:9784041080238

発行:株式会社KADOKAWA

https://www.kadokawa.co.jp/product/321811001053/

目次

プロローグ 男たちの漂流

第一章 「愛」の時代

愛本店/朱美とニュー愛/暴力団との癒着/バブル崩壊

第二章 ロストジェネレーション

男の園/トップダンディー/ロマンス

第三章 革命

ロマンス黎明期/記録の男/広告革命/ホストの女/芸能人

第四章 ホストブーム

第一波/客層の変化/第二の波/仁義なき戦い

第五章 歌舞伎町浄化作戦

都知事/協力会結成/栄枯盛衰

第六章 寵児

グループ戦略/イケメン戦略/滅亡

第七章 落城

レジェンド/お家騒動/愛の買収/巨星堕つ

エピローグ 新型コロナの震源地と呼ばれて

著者について

石井 光太(いしい・こうた)

1977年東京都生まれ。国内外を舞台にしたノンフィクションを中心に、児童書、小説など幅広く執筆活動を行っている。著書に『絶対貧困 世界リアル貧困学講義』『遺体 震災、津波の果てに』『「鬼畜」の家 わが子を殺す親たち』『浮浪児1945- 戦争が生んだ子供たち』『43回の殺意 川崎中1男子生徒殺害事件の深層』など多数。