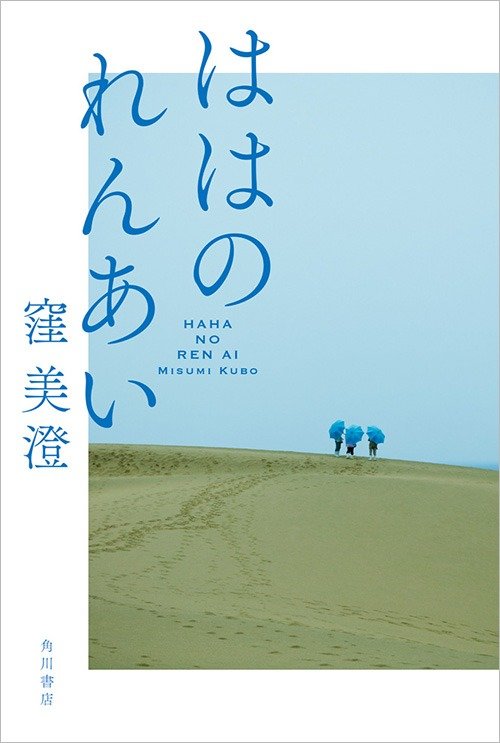

窪 美澄「ははのれんあい」

母親はこんなに大変なのに、目の前でぐっすり眠る夫に無性に腹が立った。『ははのれんあい』窪美澄

『ふがいない僕は空を見た』『晴天の迷いクジラ』『トリニティ』など、これまで多くの話題作を刊行してきた窪美澄さん。最新作は、シングルマザーの母と、その母と双子の弟たちを支える「僕」のふたりを通して描く家族の物語です。こんな息苦しい時代に、一筋の光を灯してくれるような家族の一代記。その一部を公開いたします。

第一部

第一章 かぞくのはじまり

(中略)

「智晴」という太いマジックで書かれた文字の横に、ひらがなで「ちはる」とある。

「由紀子の名前の一文字でも考えたんだけど、画数があんまりよくなくて……男の子だから、俺の名前から取ってみたんだ……」

智久の言葉はどこか言い訳めいて聞こえたが、「ちはる」という言葉のやさしい響きに、由紀子はいっぺんでその名前が気に入った。

「ちはるだから、ちーくん、かな? ちーくん、ちーくん」

由紀子が名前を呼ぶと、赤んぼうはうっすら目を開け、由紀子の目をまっすぐに見た。

「智という文字には、賢いという意味があるだろう。だから、ちーくんは賢い男の子なんだ。……晴という文字を入れたのは、ちーくんが生まれたときに晴れていたから。晴れていると、このあたりはずっと寒いけれど、寒ければ寒いほど、空は澄んだように晴れる。ちーくんの人生もずっとずっと晴れているよ」

水音とともに、浴室から聞こえてくる智久の声に、由紀子は笑いをこらえた。生まれたばかりの智晴を沐浴させるのは、仕事を終えた智久だった。すきま風が入る借家、底冷えのする浴室は、あらかじめ、石油ストーブで暖められていた。

浴室の床に邦子の友人の娘から譲ってもらったプラスチックのベビーバスを置き、やかんでわかしたお湯を水でうすめ、沐浴にちょうどいい温度にする。石油ストーブは浴室を暖めたあと、台所に置かれ、風呂上がりの智晴が寒くないように、ここも暖かい室温に保たれていた。襖を閉めた居間も、ガスストーブで暑いほどだ。そこには、清潔なタオルと肌着がすでに用意されていた。

智晴を風呂に入れるたび、智久は同じ話を繰り返している。由紀子に対して、智久はたくさんの言葉を発しない。由紀子の前でも、智晴に何かを語りかけたりしない。それなのに、智晴と二人きりになると、堰を切ったように話し出す。

由紀子は今まで知らなかった智久の一面を見た。智晴の父親として喜ばしい一面であったけれど、それと同時に、結婚をして、子どもまでなした智久のなかに、まだまだ自分が知らない智久がいるようで、どこか恐ろしい気持ちにもなった。

自分が知らない自分、というのも、自分のなかにいるのだろうか。そう考え始めたとき、浴室から「おーい、出るよー」と声がして、由紀子はその考えを止めた。

沐浴後の智晴の皮膚はゆで上がった蛸のように真っ赤だ。体と、頭皮にはりついた髪の毛を拭き、まだとれていないへその緒を消毒液をふくませた綿棒でくるりと拭く。耳と鼻もきれいにする。最初は、次に何をしたら、とあたふたしたが、今はもう手が迷わない。肌着の袖を腕に通し、ロンパースを着せて抱き上げ、そっと乳頭を口に含ませると、智晴は勢いよく母乳を飲み始めた。

「一日の三分の二はねんねの毎日です」

出産前に由紀子が読んだ育児書にはそう書いてあったのに、智晴はちっとも眠らない。母乳を与えていると、飲んでいるうちに疲れてしまうのか、皮膚の薄い瞼が閉じてくる。

しばらくの間、腕のなかに抱いていて、ああ、寝たわ、と思って布団に移すと、体をびくっとさせて泣き始める。由紀子は智晴を抱き上げて、再び授乳する。そして、また、瞼が閉じ、眠ったと思って布団に下ろすと、泣き出す。それが昼となく夜となく続く。智晴が生まれて一カ月くらいまでは、そんな日々のくり返しだった。

授乳して、おむつを広げると、さっき替えたばかりのおむつがもう濡れている。スーパーでも薬局でも紙おむつは売られているし、病院でも使われていた。けれど、由紀子と智久の暮らしのなかでは、まだ、気軽に使える品、というわけではなかった。

由紀子の母からは、粉ミルクや紙おむつが定期的に送られてきたが、今のところ、粉ミルクを使わなくても大丈夫そうだ。紙おむつも、いざ、というときのためにとっておこう、と、由紀子は押し入れの中にしまった。

義母の邦子は麻の葉模様のさらしの布で、使いきれないくらいの布おむつを作ってくれた。ミシンで細かな婦人服の縫製をこなす邦子にとって、布を裁ち、ただ、直線で縫うだけのおむつを作ることは、息をするくらい簡単なことだった。

おむつを替えるたび、由紀子は不思議な気持ちになった。由紀子はひとりっ子なので、小さな子どもや赤んぼうと暮らしを共にしたことがない。智晴の足の間にある小さなもの。それを目にするたび、由紀子は恥ずかしくなる。

ぬるま湯に浸した脱脂綿でおしりと足の間をきれいにしたあと、邦子が作ってくれた布おむつとおむつカバーをつけた。智晴はまた、か細い声で泣き始めた。由紀子はセーターをまくり上げ、授乳の準備をする。

「欲しがったら何度でもあげてね」

助産師さんはそう言ったけれど、欲しがるだけあげていたら、私はごはんを食べる時間もないんだけどなあ、と眠気でぼんやりとした頭で由紀子は思った。

窓の外には今朝、智久が洗濯をして干していってくれた布おむつが風にはためいている。

「産後一カ月はあんまり水仕事をしたらだめだよ。ましてや由紀ちゃんはおなかの傷もあるんだから。家のことはあんたがちゃんとやらないと」

邦子がそう言ってくれたおかげで、智久は洗濯だけでなく、炊事も掃除もゴミ出しも、なんでもしてくれた。けれど、授乳だけはできない。智晴はおなかが空いたから、というよりも、抱っこをされていないと泣くのではないか、と由紀子は薄々感じていた。

智晴を産んで一カ月、常に由紀子の腕のなかには智晴がいて、二人が離れている時間のほうが短いくらいだ。食事も、行儀が悪いとは思いながら、智晴を腕に抱えたまま、かき込むように済ませていた。

新生児とはいえ、智晴の泣く声は母親の由紀子にとっても、大きく耳に響くし、体が疲れているときには、正直なところ、うるさい、と思ってしまうこともある。

「赤んぼうの泣き声ってうるさいですよね」

そんなことを母親である自分が口に出したら、どんな目に遭うのだろうか。由紀子は実際のところ、その思いを誰かに伝えたことはないのに、智晴の声をうるさいと思うたび、見えない誰かに責められているような気になった。

智晴は夜もよく泣いた。せめて、一時間、続けて眠ってくれればいいのに。由紀子は目の下に茶色いくまを作りながら思った。寝室にしている和室に、夫婦の布団が並べて敷かれ、由紀子の布団に由紀子と智晴が寝ていた。赤ちゃん布団も用意していたが、智晴は由紀子から離れれば泣くので、今のところ出番はなかった。

真夜中、オレンジ色の常夜灯の下で授乳し、おむつを替えた。枕元の時計は午前四時に近い。隣に寝ている智久は、穏やかな寝息を立てている。それを見ていたら、なぜだか無性に腹がたって、由紀子は手にしていたガーゼを智久に向かって投げた。由紀子が投げたガーゼはふわりと智久の顔の上に落ちた。しばらくの間、智久は動かなかったが、違和感があったのか、大きな寝返りを打って、こちらに向けていた顔を反対側に向けてしまった。

「自分ばっかりゆっくり眠って」

そう考えた瞬間、〈そんなことを思ってはいけない〉と、由紀子の心のなかで、また誰かの声がした。

母親は寝食も忘れて、子育てに専念しなくてはならない。今までそんなことを誰かに言われたことはなく、学生時代に教えられたわけでもなかった。それなのに、母親はこうであるべき、という母親像が由紀子のなかに確かにあるのだ。

由紀子の心のなかがそんなふうに動いている間も、智晴は由紀子の睡眠時間を奪って、乳を吸い、いついかなるときも、由紀子がそばにいることをこんな小さな体で望んでいる。それはもちろん叶えてあげたい。だって、智晴はこの世に生まれてきたばかりで、一人ではなんにもできないのだから。由紀子は冷静に考えようとした。そう思おうとすればするほど、目の前でぐっすりと眠っている智久が憎らしい。

そう思ってはっ、とした。

智久のことが好きで結婚したのだ。智久とずっと一緒にいたくて、家族になりたくて、智晴を産んだ。そのことに迷いはなかった。なのに、今、眠い目をこすりながら授乳をしている自分のことにすら気づかず、智久は夢のなかにいる。そのことが憎たらしい。とっても、とっても憎たらしい。

でも、智久だってよくやってくれている。智久のいいところを由紀子は頭のなかでひとつずつ数えた。あんまり悪いところはないと思う。悪い夫でも、悪い父親でもない。だけど、今、こんなに憎らしいのはどうしてだろう。その気持ちを抑えつけようとすればするほど、由紀子は苦しくなった。

由紀子は、布団の横に畳んであった布おむつを智久に投げた。布おむつが背中に当たる。それでも智久は起きない。由紀子はもう一度、布おむつを投げた。やっぱり起きない。智久の布団の上に重なっていく布おむつを、常夜灯だけが照らしていた。

「布おむつなんて洗うのも畳むのも大変でしょうに。紙にしなさい、紙に……」

しばらくぶりに由紀子の家を訪れた母は、乾いた布おむつを畳んでいた由紀子を見てそう言った。

「私が送ったミルクちっとも飲んでないのね、ちーくんは」

布団でさっき寝たばかりの智晴に母は顔を近づける。由紀子は口に人さし指をあて、「しーっ」と歯を剥いて見せた。足音を立てないように和室を出て、母も追い出し、由紀子は後ろ手に襖を閉めた。

「由紀子はなに、自然派育児を実践したいわけ?」

母がひそひそ声で言った。

「そんなんじゃないけど。おむつはお義母さんが縫ってくれるし、母乳だって出るし……」

強気な口調の母に言葉を返すとき、由紀子はいつも口ごもってしまう。

「帝王切開の傷だって痛むだろうし。楽なほうにしなさいよ」

そう言いながら、母はバッグの中から次々とタッパーを取り出し、テーブルの上に置いた。ひとつのタッパーの蓋を開ける。由紀子の好きな母の料理、牛肉とごぼうのしぐれ煮が入っていた。思わず指を伸ばし、牛肉をつまんで口に入れた。

「おいしい……」

そう思った途端、なぜだか涙がにじんできた。馴染みのある母の料理を口に入れたら、自分のどこかがゆるゆるとほどけていく気がした。

「行儀がわるい!」

母は台所に向かい、戸棚を開けて、小皿と箸を持ってきた。由紀子はそれを受け取り、小皿に山盛りにしぐれ煮を載せた。

「ちょっと、ちょっと。ゆっくり! 良く噛んで食べなさい」

智晴を産んで一カ月というもの、自分では炒めものくらいしか作れなかったし、智久の料理だって同じようなものだった。誰かが作った手のこんだものを、久しぶりに口にした。滋養、という言葉が由紀子の頭に浮かぶ。母が時間をかけて煮た牛肉とごぼうは体に染み渡るようにおいしかった。

「それ食べたら少し横になりなさい。由紀子、なんだか顔色が悪いもの」

気がつくと、テーブルには母の持参した料理が並べられ、母が白米を盛った茶碗を差し出している。

「一人で気も張ってるだろうに。だから、うちで面倒みると言ったのに」

そうはいっても……。由紀子は箸を手にしながら思った。退院後、実家にいるときに自分がしたことといえば、智晴の授乳だけ。それ以外のことはなんでも母がやってしまう。それはそれで、由紀子は嫌なのだった。智晴のことはできるだけ自分でやりたかった。

とはいえ、智久に泣きついてこの家に帰っては来たものの、やはり智晴に授乳しているだけで一日が終わってしまう。実家にいた頃には、母の助けで気づかなかったが、新生児にかかる手間と時間は、由紀子が考えていた以上だった。

襖の向こうで智晴の声がする。それを聞いて立ち上がろうとした由紀子を、母が手で制した。

「あんたはそれをきちんと食べなさい」

母は隣の部屋から智晴を抱いて戻り、そのまま食事をしている由紀子の向かいに座った。智晴が泣きやまないだろうと思えたが、母が抱いていたら、不思議なことに、また、すやすやと眠り始めた。

「少しくらい泣かせておいても大丈夫。食事だけはちゃんと取らないと倒れるわよ」

それから、母の話は、由紀子を生んで、いかに義理の母(つまりは由紀子の祖母)に干渉されて大変だったか、その苦労話に変わっていった。

「母乳が出ないからって、いじめられて。あのとき言われたこと、私、今だって忘れないんだから」

由紀子にとっては優しい印象しかない祖母だが、母の話を聞いていると、まるで、悪い鬼婆のように思えてくる。

「智久さんや、智久さんのお母さんに言われることなんて、気にしちゃだめよ」

「何にも、そんなこと言われてないもの」

そう言ったものの、真夜中、智晴がどれだけ泣いても起きない智久の姿が頭に浮かんで、由紀子の胸はざわざわと波打った。

母の作ってきてくれた食事をおなかいっぱい食べ、布団に少し横になろう、と思っていただけなのに、由紀子はずいぶんと長く眠ってしまったようだった。

「いびきかいて寝てたわよ。よっぽど疲れてたんだ」

由紀子が飛び起き、襖を開けると、智晴が母の腕に抱かれ、ほ乳瓶でミルクをごくごくと飲んでいる姿が目に入った。

「ちーくん、おなか空いてたのね。ほ乳瓶を嫌がる赤ちゃんも多いけど……」

智晴は瞬く間にミルクを飲み干し、満足そうに母の顔を見つめている。そんな二人を見ていたら、急に体の力が抜けた。

母は自分の肩に小さな智晴の頭を置き、背中を上下にさすった。しばらくすると、げふう、という大人じみたげっぷを出したので、母と顔を見合わせて笑った。

窓の外はもうすっかり暗かった。干したままだった洗濯物は部屋の隅に畳まれ、部屋の中もなんとなく片付いていた。台所のほうからは、お味噌汁の香りが漂ってくる。昼寝をする前に母の持ってきた料理をおなかいっぱい食べたはずなのに、その香りで由紀子のおなかが鳴った。

「ごはんもできてるし、お風呂も沸いてるわよ。本当は由紀子にゆっくりお風呂に入ってもらいたかったけど、お父さんも待ってるし。お母さん、もう帰るわ」

そう言って智晴を由紀子の手に抱かせると、母は慌ただしく帰り支度を始めた。

「なんにでも頼って、手を抜きなさいよ。紙おむつなんかいくらでも送ってあげるんだから」

そう言われて、また、目に涙がにじんだ。実家にいたときは、小言ばかり言われ、のんびりした性格の由紀子は、活動的な母が疎ましく思えたこともあった。正直に言えば、父のほうが性格も合うし、好きだ、と思っていたが、子育てに疲れた今になってみると、母の言葉が身に染みる。母は私の母だけど、母親としての先輩でもあるんだ、と由紀子は思った。

母が帰ってほどなくして智久が帰ってきた。

「おかえり」と声をかけると、「ん」と返事をし、手を洗い、うがいをして、由紀子がおむつ替えをしていた智晴に近づく。由紀子の手元を見て「あれ」と、智久が声をあげた。

「母さんのおむつじゃないんだ」

「あ、あのね今日、お母さんが来てね、それでいつも送ってもらっている紙おむつ、使わないのももったいないから、それでね」

どう説明しても言い訳みたいに聞こえるなあ、と思いながらも由紀子は話し続けた。

「お母さん、おかずもたくさん作って持って来てくれた。智久さんが好きなものも」

由紀子が話しかけているのに、智久は何も言わずに立ち上がり、台所に向かった。冷蔵庫を開け、缶ビールを手にして戻ってくる。

「今日ね、ちーくん、ミルクも飲んだの。お母さんがあげたら、ごくごく。母乳だとミルク嫌がる子もいるのに、最初から嫌がらないで飲んだよ」

缶ビールを開け、一口ぐびりと飲んだあと、智久はそばで寝ている智晴に目をやった。ミルクを飲んだからなのか、おむつを替えたばかりだからか、智晴はぐずりもせず、座布団の上で手足を動かしている。

智久は智晴をあやす、ということをしない。沐浴をさせるときだけは話しかけるが、それも智晴と二人きりのときで、由紀子がそばにいると、浴室にいるときのように言葉はかけない。智久はまだあまり動けない自分の代わりになんでもしてくれる。それでも、自分だけが授乳をしている今、智晴はいつも自分とくっついている。沐浴以外のときももう少し、智晴を抱っこしてくれるといいんだけどな。

智晴の口が歪み、小さな泣き声をあげ始める。

ふと思いついて由紀子は言った。

「ねえ、ミルク、あげてみない?」

ぎょっとした顔で智久が由紀子を見る。けれど、嫌だ、とは言わない。由紀子は立ち上がり、台所でミルクを作った。

居間に戻り、智晴を抱き上げ、智久に差し出した。ぎこちない手つきで智晴を腕に抱く。「はい」と由紀子はほ乳瓶を差し出した。智久が智晴の小さな口にほ乳瓶の先を差し入れると、智晴は噛むように口を動かす。笑ってはいないが、智久の口角が上がっている。

嫌じゃないんだ、と思って由紀子はほっとした。

(つづく)

▼窪美澄『ははのれんあい』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)

https://www.kadokawa.co.jp/product/321612000240/