森久保公彦は詐欺師。高齢者を対象としたオーナー商法の詐欺に加担している。

(※なお、嶌衣織の写真は波多野祥吾の封筒の中に入っている)

二枚目の写真は、詐欺被害者の男性が突然、森久保くんの許を訪れてきた瞬間――といったところであろうか。写真の右上にはまたしてもノイズ、そして左下には黒い点が確認された。犯人が自ら撮った写真であることが推察される。

仮に真実であればという前置きはしておくが、告発された罪はお世辞にも軽いものではなかった。森久保くんは写真を見るとわかりやすくとり乱し、

「学校に来るなんておかしいと思ったんだ。写真を撮るために、そういうことか……」

独り言のように駆け足でつぶやいてから、慌てて僕ら五人の様子を窺った。

おそらくは、反射的に無実を主張したくなったのだと思う。しかし森久保くんは開こうとした口を結び、視線を力なく床に落とした。もはや根拠なくデマだと騒ぐ人間を静観できるほど、会議室に時間の余裕は残されていなかった。

一方でデマの根拠を示すことができるのだとしても、それはそれで推奨された行為ではなかった。先ほど九賀くんが提唱した犯人が打ち出した作戦の仮説――『噓だと看破できる情報を封入しておく』に抵触するからだ。告発を鮮やかに退けることができればできるほどに、逆説的にまた森久保くんは犯人候補に逆戻りしてしまう危険性を孕んでいる。森久保くんにできることはぐっと言葉を飲み込み、告発の内容を受け入れ、自分が犯人ではないことを無言で証明することだけであった。

森久保くんはそっと紙を拾い上げると、緊張の面持ちで写真を見つめる。

詐欺行為に加担していた。そんな告発に対して驚きがすぐに追いついていかなかった最大の理由は、そもそも一度森久保くんのことを犯人だと誤認してしまっていたことにあったのかもしれない。森久保くんに一度身勝手な失望を覚え、濡れ衣が判明してから慌ててイメージの修正が行われ、再び告発による悪評が飛び込んできた。詐欺行為が軽微な罪だとは露ほども思っていない。それでも彼に対する評価の軸を持つにはあまりにも短時間で様々なことが起こりすぎた。認識が追いつかない。ただひとつ確信して言えるのは、いま、ここにいる森久保公彦という人間は、僕がこれまでの日々で理解してきたつもりになっていた森久保公彦とは、完全なる別人であるということであった。

「面接に行く前だ……だから、そうか、ちょっと待てよ」

森久保くんは一度頷くと、躊躇いながらも確信したように言い切った。

「これも……二十日の写真だ。二十日の水曜日……面接前だから午後二時頃だ。間違いない」

有力な情報が飛び出してきた。犯人が自ら写真を撮ったことを証明するノイズと黒い点が確認できていた二枚目の写真――森久保くんがキャンパスで年配の男性に遭遇する瞬間を捉えた写真も、二十日の出来事であることが判明した。犯人は森久保くんの写真を撮ったその日、その足で九賀くんの大学へと向かって写真を撮ったということだ。当日の犯人の動線が浮かび上がってくる。

試験開始の合図で問題用紙に飛びつくようにして、それぞれが自分の手帳を再び開いた。アリバイがあれば、自分が犯人ではないことが証明できる。もし犯人以外の全員にアリバイがあれば、消去法で犯人をあぶり出すこともできる。

しかし僕は内心、落胆していた。

というのも、僕自身はこの四月二十日の水曜日――終日、何の予定も入れていなかったのだ。大学の授業も、サークル活動も、アルバイトも、面接もなかった。手帳は真っ白――一日中家にいたのだ。犯人をあぶり出そうと思うなら、一人でも僕のような人間がいてはいけない。犯人を除くすべての人間に予定があってこそ、ようやく犯人を絞り出せる。

どうすることもできなかった偶然の失態には違いない。それでも込み上げてくる申しわけない気持ちは偽れなかった。僕は謝意を込めて苦い表情を作りながら、他のみんなが手帳から顔を上げるのを待った。すると思いもかけず、吉報が続く。

「午後二時頃は……面接だった。人事に電話すれば証明できる」

矢代さんが最初に手を挙げると、九賀くんが間を置かずに、

「僕は大学だった。ゼミの授業だったから、先生に証明してもらえる」

瞬く間に二人が候補から外れる。あと一人、あとたった一人、アリバイを証明できれば、その瞬間に犯人が確定する。僕は胃液がせり上がるのを感じながら、嶌さんと袴田くんのことを見つめた。すでに、どちらかが犯人であることは間違いない。よもや、まさか、犯人は、でもそんな、そんなはずがあるわけないじゃないか――

すると――すっと、手が挙がる。

「面接だった」

言い間違えのないよう、はっきりとそう言い放ったのは、袴田くんだった。

「俺も人事に電話すれば、証明してもらえると思う」

袴田くんの言葉を聞き届けた瞬間に、犯人が確定してしまった。

グループディスカッション終了まで残りわずか。僕は体中が絶望によって冷却されていくのを感じていた。そんな馬鹿なことがあるはずない。そんなことがあってたまるものか。理屈も理論も何もかもかなぐり捨てて、破れかぶれの擁護に徹してしまいそうになる。口を開こうとする自分を理性がどうにか抑え込むが、徐々に限界が近づいてくる。

違うと言ってくれ、嶌さん。そんな僕の心の声が――届いた。

「授業だった」

嶌さんの手が挙がる。

「九賀くんと一緒でゼミだったから、先生に証明してもらえると思う」

犯人だと疑われないために苦し紛れの噓をついているのではないか。勝手にそんな不安を抱いていたのだが、覗き見た彼女の手帳にははっきりと、疑いようもなく克明に『ゼミ』の文字が確認できた。噓をついているわけではない。嶌さんにはきっちりとアリバイがあったのだ。

嶌さんは犯人ではなかったのだ――よかった。

しかし安堵もつかの間だった。どうして全員にアリバイがあったのだろう。考察のために背もたれに体を預けてため息でもつこうかと思ったとき、僕はようやく自分がとんでもなく呆けていたことに気づく。

そうか。

気づいた途端に、けたたましい火災報知機の音でも耳にしたような、爆発的な動揺が胸元にせり上がってくる。全員の視線が、僕に集まっていた。

「波多野は……どうだ。二十日の、十四時頃の予定」

袴田くんの尋ね方が腫れ物に触るようなあまりにも慎重を期したものだったため緊張が加速する。早く返事をしなければと思うのだが、あぁ、うん、と意味のない相槌を打ってから、それ以上の言葉が出てこないことに気づく。広げっぱなしにしていた手帳を隠すように閉じてしまうと、会議室の空気が一段と懐疑の色を濃くする。何かを言わなくてはいけない。いっそ、僕も授業があったとでも言ってしまおうかという邪な考えがよぎり、それこそ絶対に口にすべきではないただの噓であると気づく。しかしだからといって、正直に言ったらどうなる。

僕は犯人ではない。なら犯人ではないことを論理的に説明すればいい。しかしそれがどうしてだかできない。焦りは態度となってすぐに表れる。正しい判断が何一つできなくなってくる。疑いの目が、徐々に失望の色に染まり始める。

「とりあえず……」九賀くんは僕から目を離さずに、「みんなのアリバイを確定させておこう。一人ずつ証言してもらえる誰かに電話を」

九賀くんは先ほどの森久保くんがそうしていたように、スピーカーフォンで電話をかける。不正がないよう、大学の電話番号は袴田くんが調べた。電話を取った人物にゼミの担当教諭に繫いでもらえるよう依頼し、まもなくゼミの先生が電話口に出る。九賀くんが慎重に言葉を選びながら、自身の二十日の出欠を尋ねると「もちろん出席してくれていましたよ」と答えてもらえる。九賀くんがシロであることが確定する。

続いて嶌さんが、電話をかける。一人ずつ二十日水曜日、午後二時頃のアリバイを確定させていく。誰かの容疑が晴れる度に、僕の息が詰まっていく。おかしい。論理的に、理性的になろう。しかし焦燥が募るほどに絡まった糸を力一杯に引っ張るような思考しかできなくなる。考えれば考えるほどに、焦れば焦るほどに、短絡的な発想ばかりが浮かぶ。視線を泳がせる、唾を飲み込む、腕を組むが据わりが悪くてすぐに解く、また組むを繰り返す。いけない、これじゃまるで犯人ではないか。客観的に自分を俯瞰できている自分もいることにはいるのだが、どうにも体と頭が言うことを聞かない。

どこかで前提が間違っていたのだ。冷静になればいい。僕は犯人ではないのだから。

写真がそもそも犯人自らの手によって撮影されていたというのが間違っていたのではないだろうか。考えてみて数秒でそれはないことに気づく。九賀くんが言っていたとおりだ。ノイズと黒い点は間違いなく三つの写真が同一のカメラで撮影されたことを示している。犯人が仮に撮影を第三者に委託していたとすれば『撮影者』イコール『犯人』の構図は崩れるが、犯人が撮影作業だけをアウトソースする理由が見つからない。仮にそれぞれの写真を、それぞれの知り合いに持ってくるよう指示したのならまだわかる。

しかしそうなると、今度はすべてが同一のカメラで撮られているという話が理解できない。九賀くんへの告発を提供してくれた人物に九賀くんの写真を、矢代さんの告発を提供してくれた人物に矢代さんの写真を撮ってもらうのが道理だ。

でもそうではない。やっぱり写真は犯人自らが撮ったと考えるのがどこまでも自然なのだ。アリバイ作りのために偽装工作をしたという可能性も同様に非現実的だった。何せ同一のカメラであることを見出したのは九賀くんの慧眼によるものであって、本来誰も気づくことなく終わってしまう可能性のある手がかりであった。そんなもののために労力を払う必要がない。

なら、そうだ。単純な話、誰かが噓のアリバイを証言しているのだ。それしか考えられない。

「……誰か、噓をついてるでしょ。本当は僕以外にも二十日に予定のない人がいるんだ」

僕のいささか軽率な発言が会議室に響いたのは、ちょうど僕以外の全員がアリバイを確定させる電話を終えたときだった。嶌さんと九賀くんはそれぞれゼミの先生に、袴田くんと矢代さんは企業の人事担当者に連絡をしていた。明らかに信用に足る人間が、彼らのアリバイを証明していた。電話番号は自己申告に任せず、先ほどの森久保くんのときと同じように、別の誰かが調べてからダイヤルするという手順を踏んでいた。疑いを挟む余地はない。ないのだが、信じられるはずがないじゃないか。

「……どうにかして噓の証人を立てたんだ、そうだよ、間違いない」

しかし僕の言葉は幽霊に石を投げつけたように、何の反響も、手応えも残さず、会議室の向こう側へと消えていった。努めて冷静に振る舞わなければ、このまま犯人に仕立て上げられてしまう。僕は混乱しながらも、時折おどけるような笑みを見せながら、理論的な説明を心がけたが、徒労に終わる。まるで僕だけが、あるいは僕以外の全員がリアルなホログラムにでもなってしまったように、僕の言葉は何一つ彼らの耳には届いていかない。

五人は沈痛な面持ちで、背を丸める。

「とりあえず、矢代――」

袴田くんが言った。

「封筒を開けてくれ。中から出てきた波多野の写真を見れば、たぶん色々……確定する」

先ほど嶌さんが封筒を開いた際に、彼女への告発が僕の封筒の中に入っていることが明らかになった。ならば消去法的に、僕への告発は矢代さんが持っているということになる。

矢代さんが細い指を紙の隙間に滑り込ませ、少しずつ糊を剝がしていく。

そんな光景を、僕は黙って見つめ続ける。

(このつづきは本書でお楽しみください)

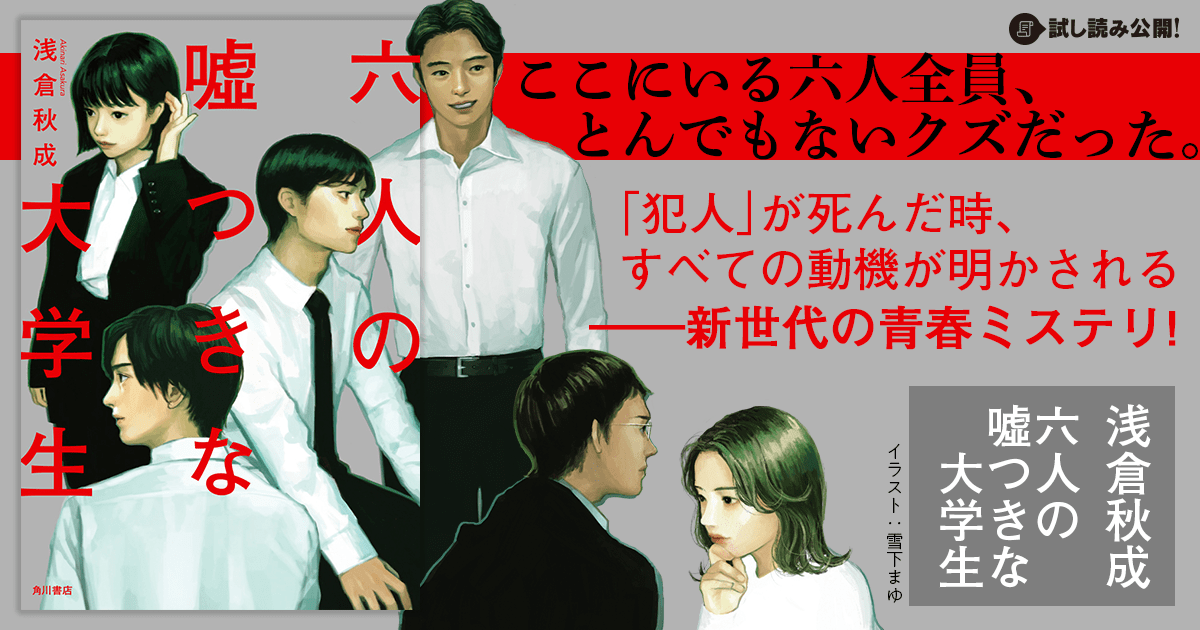

▼浅倉秋成『六人の噓つきな大学生』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)

https://www.kadokawa.co.jp/product/322005000377/