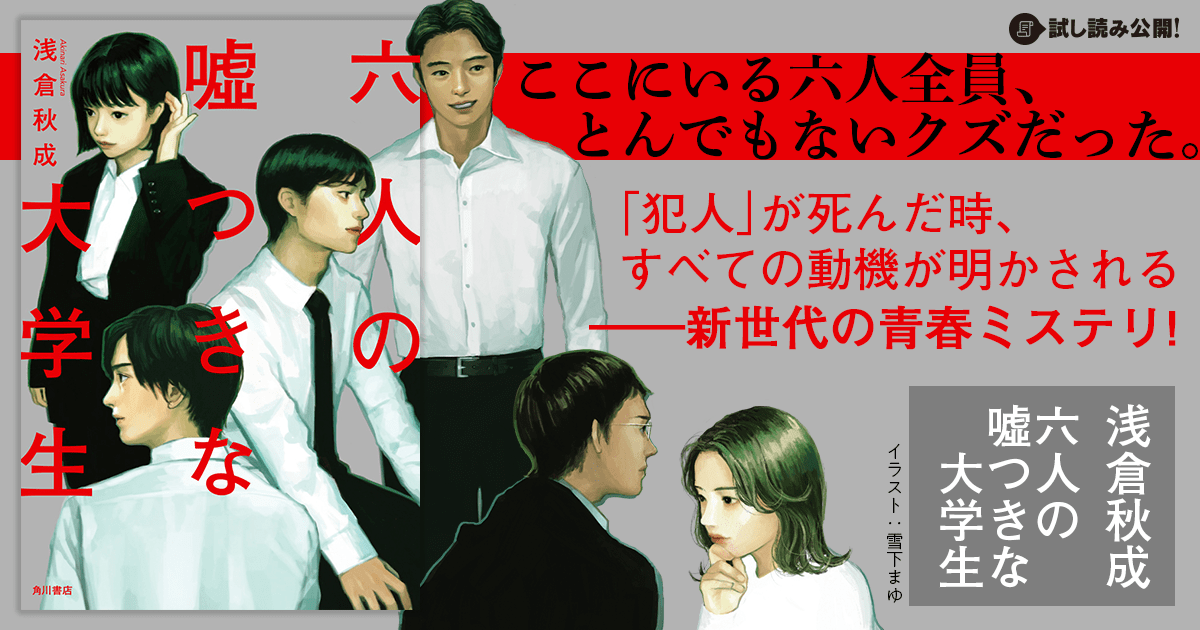

2019年に刊行された『教室が、ひとりになるまで』で、推理作家協会賞と本格ミステリ大賞にWノミネートされた浅倉秋成さんの最新作『六人の噓つきな大学生』が3月2日に発売となりました。

刊行を記念して、前半143Pまでの大ボリューム試し読みを公開!

成長著しいIT企業「スピラリンクス」が初めて行う新卒採用。最終選考に持ち込まれた六通の封筒。

個人名が書かれたその封筒を開けると「●●は人殺し」だという告発文が入っていた。

最終選考に残った六人の嘘と罪とは。そして「犯人」の目的とは――。是非お楽しみください!

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

誰もが森久保くんの話をどう処理するべきか考えあぐねていると、九賀くんが再びテーブルに二枚の紙を並べた――九賀くん自身と、矢代さんを告発した紙だった。

「ここに微妙にノイズが入ってるの、わかるか? それと、左下のまったく同じ位置に黒い点がついている――ここだ」

九賀くんが示したのは、二枚の写真だった。一つは九賀くんが講堂で授業を受けている瞬間を盗撮した写真で、もう一つは矢代さんが雑居ビルに入っていく瞬間を押さえた写真だった。九賀くんが指摘しているのは、どうやら二枚の写真には共通の特徴があるということらしかった。確かに言うとおりだ。どちらの写真も非常に小さくはあるが、右上にバーコードのようなノイズが入っており、左下にはレンズにゴミくずでも付着していたのだろうか、黒い点の存在が確認できる。写真が印刷されている位置が二つの紙ではそれぞれ異なるので、プリンターの不具合によるものとは考えられない。論理的に考えれば、なるほど、二つは同じカメラで撮られた写真ということだろう。しかし、だからなんだという話だった。

「――それで?」袴田くんが尋ねると、

「この写真は――」九賀くんは唾を飲み込んでから、自分が写っている写真を指差した。「四月二十日水曜日の四限『都市と環境』の講義の終盤だ。間違いない。教壇に立ってる担当の講師と板書の内容からわかる。大体、午後四時くらいの出来事だと思う」

「結論を教えてくれ」

「森久保じゃ、この写真は撮れない」

どん、と、天井の空調がタイミングよく大きな音を立てた。変わった風向に煽られるようにして、観葉植物が不気味に揺れ始める。話が振り出しに戻っていく気配に耐えられなくなったのか、嶌さんが鞄からジャスミンティーをとり出して口に含んだ。僕は深呼吸をした。

「この日、僕は森久保と会う約束をしていたんだ。二十日に会おう。何時がいいかって尋ねたら、午後五時以降にして欲しいと言われた。森久保は面接があったんだ。覚えてないか? あの飲み会の日、みんなの前で確かにそう言ってた」

覚えていた。確か九賀くんが借りていたビジネス書か何かを返したいから、何月何日に会いたいと言ったのだ。すると森久保くんは面接があるから何時以降で頼むと返した。具体的な日時までは覚えていなかったが、確かにそんなやりとりがあった。

当事者の九賀くんが間違いないというのだから、日時は正しいのだろう。森久保くんは二十日の水曜日、午後三時から面接があった――と少なくともあの日の時点では口にしていた。

しかしそれだけでシロだと認定するのはあまりに尚早だった。そもそも面接の日時自体が噓である可能性がある。そんなもの口頭でならどのようにでも偽ることができる。そんな反論を頭に描いてから、すぐにそれが意味のない邪推だと思い当たる。あの飲み会は、選考方法の変更が行われる前の出来事だったのだ。僕らは敵ではなく仲間であった。他のメンバーを陥れる必要もなかったあの時点で、噓の予定を表明しておくメリットは何もない。

続いて、写真を撮ったのが森久保くん本人とは限らないのではという疑問が浮かんだ。別の誰かに撮影を頼んでいる可能性がある。だとするならばアリバイなど何ら意味をなさなくなる。しかしそこで問題になったのが、先の写真のノイズと黒い点の存在だった。

「二つは同じカメラで撮られてる」

「でも、そのカメラの所有者が森久保だとは限らないだろ。森久保の指示を受けた誰かが、九賀と、矢代の写真を、それぞれ同じカメラで撮った可能性だって――」

袴田くんの反論は尻すぼみにトーンダウンし、そこで途切れた。そして同時に、おそらくはこの場にいる全員の気持ちが、沈んでいった。袴田くんの話は現実的とは言いがたかった。犯人以外の誰がこんな写真を方々駆けずり回って撮るというのだ。犯人の親か、親友か、金で雇った諜報員か。そんな回りくどい真似をするくらいなら、どう考えたって自分で撮る。

写真は犯人自らが撮影したものとしか考えられず、森久保くんには撮影時刻のアリバイがある。ゆえに、森久保くんは犯人、たり得ない。

じゃあ、誰が、犯人なのか。

もがき苦しみながら水面への浮上を目指し続けていた二時間だったが、ここに来てまた沼の底に引きずり戻される。会議室の空気が淀み、限られた酸素を奪い合うように全員の呼吸が乱れ始める。

一応、森久保くんのアリバイを確定させておく必要があった。彼は手帳を広げてそこに間違いなく面接の予定が記されていることを示した上で、面接を受けた企業の人事に電話を入れた。人事と偽ってどこかで待機させていた仲間に連絡をとる可能性もあるのでは――そう踏んだ袴田くんが、自らの携帯で企業の電話番号まで調べた。これ以上、疑いの目を向けられるのが怖かったのだろう。森久保くんはわざわざスピーカーフォンに設定し、所属するゼミに対して正当な理由での欠席届を出す関係でどうしても自身が面接に参加していた時刻を明らかにしなくてはいけないと説明をし、間違いなく自分が午後三時から午後四時まで社屋にいたことを証明してみせた。疑いを挟む余地は、髪の毛一本分もなくなる。

真犯人が誰であるのかは知りたいと思う。六人の中に紛れた、卑劣な人間の素顔を暴いてやりたいとも思う。明らかになるのなら明らかにするべき。しかしそんな正しき心も、スピラリンクスの内定の座と天秤にかければあまりに軽すぎる問題であった。順当にいけば内定を手にできそうな状況であるのに、真相究明を優先したいとはどうしても心から思えない。

真犯人が誰であるのかなんて、もうどうでもいいだろ、議論を元に戻そう。

しかし、そんな言葉は断じて――断じて、口にできなかった。なぜならその一言こそが、最も真犯人らしい台詞だったからだ。どう聞いても森久保くんに罪を着せることに失敗した真犯人の弱気な発言にしか聞こえない。それだけは絶対に、口にできない言葉だった。

さらに自分が犯人でないことを知っている僕は僕に内定を与えることに何らためらいはないが、他のメンバーはそうはいかないはずであった。僕が犯人である可能性を残したまま、内定を与えるわけには死んでもいかないのだ。ならば僕も腹を括る必要があるのかもしれない。

会議は残り二十分強――僕らには、犯人を見つけだす道しか用意されていなかった。

「逆に二十日水曜日の午後四時頃、予定のない人間が怪しいって話にはならないか?」

袴田くんのそんな話から、それぞれが手帳をとり出して二十日の予定を確認することになった。しかし授業のあった九賀くん、それから面接のあった森久保くん以外、午後四時近辺の予定は全員空白であり、アリバイから犯人を特定することはできなかった。

徐々に、会議室に焦りが充満し始める。

「犯人は――」そんな言葉は、可能なら口にしたくなかったのだろう。恐ろしさと悔しさを嚙みしめるような表情で、嶌さんは苦しそうに言葉を続けた。「犯人は、自分のことについて言及されてる封筒も用意してる――ってことなんだよね、きっと」

何度か頭をかすめていた疑問ではあった。六人に一つずつ配付された封筒の数は、当たり前だが合計で六枚。一つの封筒が他の五人の中の誰かを告発しているのだから、その中には犯人自身のことを告発する封筒も用意されているはずだった。

なら犯人は、自分についてはどんな告発を用意するのか。

「……一つだけ中身が『空』って可能性はないか?」袴田くんの推測に、

「ないだろ」と九賀くん。「全部の封筒が開けられたとき、自分だけが何も告発されませんでしたで終われば、犯人は自分ですと宣言しているようなものだ。確実に何かは封入してるはず」

「なら、何を入れるんだよ」

五秒ほどの沈黙の後に、「……すぐに思いつく可能性は、二つ」

九賀くんはそう言って、二つの可能性を示唆した。

一つは、重たい告発ではあるものの、何らかの論理的な説明によってすぐに噓だと看破できるものを入れる、というもの。

「袴田を例に出して悪いが、例えばさっきの袴田は、結局、封筒の中身についてうまく反論ができなかった。デマだと言い張ってはみたが、残念ながらデマだと証明する術を持っていなかった。でも仮に、自分に対する告発をうまく退けることができる言いわけ、証拠、証人――何かを用意することができれば、封筒には自身のウィークポイントを封入させつつ、自分の評価を失墜させずに乗り切ることができる。つまり『噓だと証明できるタレ込み』を入れておく」

もう一つは、相対的に小さな罪を封入しておくこと。

「すべての封筒が開けられたとき、僕らはおそらくそれぞれの写真を元にした議論を展開することになる。そんな中、一人だけ……そうだな、たとえば『ホテルのアメニティグッズを大量に持ち帰ってしまったことがある』――だとしたら、悪評ではあるけれど、人間性を絶望的に疑われることはない。そういった『他の人に比べれば比較的弱いタレ込み』を入れておく」

僕はこれまで詳らかにされてしまった三つの告発について、改めて考えを巡らせてみる。当たり前の話だが、すでに告発を受けているからといってシロだとは、つまり犯人でないとは限らないのだ。ついつい被害者であるような意識が先行してしまうが、現状、森久保くん以外の全員が犯人たり得る。資料を送り合う必要があった関係で、互いの住所は把握し合っている。森久保くんの家に封筒を届ける程度のことなら、誰にでも可能だった。

九賀くんが立てた一つ目の仮説――噓だと看破できる情報を封入しておく――については、開封済の三人全員が当てはまらない。袴田くんはデマだと主張したが論拠は乏しく、九賀くんは肯定こそしていないが、否定することを諦めて口を閉ざしてしまった。矢代さんにいたっては告発内容を積極的に認めている。

一方で二つ目の仮説――相対的に小さい罪を封入しておく――についてはどうだろう。価値観は人それぞれだが、これについては明らかに矢代さんの罪が軽いと言えるのではないだろうか。彼女が声高に主張したとおり、ファミレス勤務と偽ってはいたものの水商売をしていたからといって犯罪にはならない。職業に貴賤なしと言うのだから、彼女は極めて健全で社会的な営みをしていただけともとれる。

なら、現状最も怪しいのは――

「……俺のを、開けてもらって構わない」

森久保くんが、嶌さんの手元にある封筒を指差した。

「それで少しでも真犯人の存在に近づけるなら、遠慮はいらない」

犯人でないことがほぼほぼ確定的となった今、客観的に見れば濡れ衣を着せられた上に犯行の足として使われた森久保くんは、一番の被害者であった。多少の犠牲を払ってでも犯人を見つけ出したいと考えるのは自然なことなのかもしれない。どれほどの効果が期待できるのかはわからないが、封筒を開ければ少なからず犯人に近づくための情報は増える。

嶌さんは会議の序盤から終始、封筒は開けるべきではないと強く訴え続けていた。最初は難色を示していたが、しかし他でもない当人に開けてもらって構わないと言われれば拒否し続けることはできなかった。真犯人に近づくためだと付言されれば、反論の言葉も続かない。

彼女は親友の介錯でもするような苦悶の表情を浮かべながら、ゆっくりと封を開けた。

そしてとり出した一枚の紙を、テーブルの上に広げる。

紙には二枚の写真が印刷されていた。

一つは、大きな会議室のような場所で、何かの説明会が行われている写真であった。壇上では男性が黒い救命胴衣のようなものを掲げながら、マイクで何かを語りかけている。客席を埋める人々の頭には白髪が目立つ。どうやら高齢者を対象とした説明会のようだ。タイトルはずばり『(株)アドバンスドフューチャー 高機能ベスト ~オーナー説明会~』――壇上に大きな看板が出ている。壇上右側には二人の青年が立っており、例によって片方の顔が赤い丸で囲われている。おたふくの面を貼りつけたような噓くさい笑みを浮かべている青年は、森久保くんだった。

二枚目の写真はおそらく大学構内を写した写真であった。森久保くんの通っている大学だと考えられるので、おそらくは一橋大学のキャンパスだろう。洋風のお洒落な建物から出てきたであろう森久保くんに対して、口角泡を飛ばすように一人の年配男性が詰め寄っている瞬間が少し離れたところから捉えられている。森久保くんは面食らったようにたじろいでいた。