新人離れした鬼才、唯一の刊行作『満月と近鉄』 杉江松恋の新鋭作家ハンティング

杉江松恋の新鋭作家ハンティング

書評家・杉江松恋が新鋭作家の注目作をピックアップ。

今回は「四年前に読むべきだった」と言わしめた一冊。

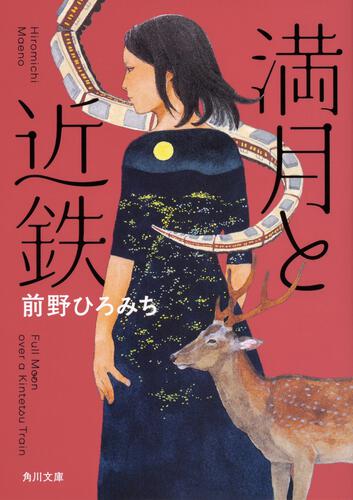

前野ひろみち『満月と近鉄』(角川文庫)

「杉江さんなら、前野ひろみちはご存じですよね」

ある日、本欄の担当編集者Pからそんなメールが届いたのであった。

いいや、前野ひろみち、ご存じではないです。

「ああ、そうですか。そういうものなのかなあ」

まだまだ未熟で申し訳ない。いや、さすがに全部の作家を読んでいるわけではないし。

それにしてもPの口ぶりが気になったので、聞くことにした。それ、どんな新刊なの。

「いや、厳密に言えば新刊じゃないんですよ。他社で出ていた本を、今度うち(KADOKAWA)で文庫化することになったんです。読んだらあんまりおもしろかったので、どのくらい世間で知られているものかと思いまして」

なんだ、新作じゃないのか。聞けばくだんの本は二〇一六年に『ランボー怒りの改新』という題名で出版されたのだという(星海社FICTIONS)。このたびの角川文庫入りに際し、『満月と近鉄』と題名が改まった。えらい変化だが、もともと「佐伯さんと男子たち1993」「ランボー怒りの改新」「ナラビアン・ナイト 奈良漬け商人と鬼との物語」「満月と近鉄」の四篇で構成された作品集なのである。

どれどれ、と目を通しはじめてすぐにPの言いたいことはわかった。なるほど、これは世間に知らしめたくなるというものだ。よって、今回の「新鋭作家ハンティング」は番外編となる。新作ではないが、たぶん一部の読者にしかまだ知られていない小説である。この機会に周知を行うことをお許し願いたい。

各篇の共通項は奈良である。巻頭の「佐伯さんと男子たち1993」は、中高一貫の共学校で平々凡々たる生活を送っている三人の男子が、次々にアホになっていってしまうというお話である。なぜアホになるか。同じクラスの佐伯さんに恋心を抱いてしまうからだ。童顔だがキレると怖いという評判のある入江君、風貌が限りなく大仏似の大井戸君、〈僕〉こと福田君がその不幸な男子たちである。恋のため頭に血が上ってしまっている入江君が、「他の人にバレないで佐伯さんのことが話せる」から〈バンビ〉というコードネームで彼女を呼ぼうと提唱するあたりから不吉な予感しかしない。どう考えても恋は成就しなそうである。

その佐伯さんは、東大寺のそばの古い家に住んでおり、学校への行き帰りには必ず飛火野を歩いてくる。いつも鹿がたむろしている草原だ。佐伯さんは鹿せんべいを常に携えており、けものたちが寄って来るとそれを食べさせる。学校に鹿が迷い込んできたときも、みながおろおろと騒ぐ中、始末をつけたのは彼女であった。「ぴゅーいぴゅーい」というへんな音の口笛で注意を引き、鹿せんべいを与えながら校門の外へ連れ立って去っていく。

春日大社の鹿は祭神・武甕槌命(タケミカヅチノミコト)の使わしめであるという。鹿と心を通わせる佐伯さんも、神格を帯びているかのように見える。〈僕〉ら三人組のアホ化がどんどん進行していくからなおさらだ。この世代ならではの性別による成熟度の違い、ことに男子たちの滑稽さが、鹿と鹿せんべいという小道具によって見事にデフォルメされている。

二篇目の「ランボー怒りの改新」では、作風ががらりと変わる。これは題名通りとしか言いようのない作品で、ヴェトナムという無益な戦場へと駆り出され、激しい怒りと共に帰還したランボーが、自身を追い詰めた者としてなぜか蘇我入鹿の軍勢と死闘を繰り広げるのである。本作で用いられているのは、関係のないもの同士をジグソーパズルのピースをはめるように外形だけで組み合わせていくという作業だ。寄せ集め、ブリコラージュによる創作である。

次の「ナラビアン・ナイト」も似たような趣向の作品で、ここでは『千一夜物語』と日本の中世説話とが合体させられている。「ランボー怒りの改新」との違いは層的構造になっていることで、登場人物が求めに応じて語りを始めると、その中にも語りを行う別の人間が出現する。その入れ子の中に入っているのが、鬼によって命を奪われかけた商人が三人の語り手によって救われるという説話文学的な物語なのだ。三人が命をかけて語る話はすべて人間から動物への変容譚であり、三話を寄せ集めると巴紋のような、どこが始点だか終点だかわからないような構造ができあがる。

物語の蓋を取ると中にさらに物語があり、という内へ向けての入れ子構造が「ナラビアン・ナイト」だとすれば、表題の「満月と近鉄」ではそれが逆向きになる。本篇の主人公は〈私〉、作者自身なのだ。奈良市内の中高一貫校に通った〈私〉は、同級生の長脛君に影響を受けて小説を読み始め、ついには作家を目指すようになった。高校三年生の夏に応募した文学賞で一次選考を通過したのが運のつきで、大学受験に失敗したのをいいことに小説家を目指すと宣言、家を出てアパートで一人暮らしを開始する。半年間の期限付きながら、小説執筆に専念することを認められたのだ。その仮寓でひたすら創作に専念するのだが、もちろん理想と現実は大いにかけ離れていた。

あまり詳しく書くと未読の人の興を削いでしまいそうなので内容紹介は以上に留める。「満月と近鉄」とは要するに、作家・前野ひろみちがどのようにして誕生したのかについての小説なのである。逆の言い方をすれば、二〇一六年になるまで作家・前野ひろみちがなぜ誕生しなかったのか、という話でもある。他の三篇も前野ひろみちの作品なので、「満月と近鉄」がそれらの作品をくるむ構造になっている。前野ひろみち小説が、前野ひろみちによる小説を内包しているわけだ。逆向きの入れ子構造とはそういう意味である。

本書には以上の四篇に加え、仁木英之の解説と、突如ゲラを送りつけられて作品を読んだという森見登美彦との対談が収録されている。「在野の遺賢」と題された仁木解説は、家業を継いで畳屋になっていたという前野の原稿といかに巡りあい、自身の参加する文芸同人誌『NR』に収録することになったか、という経緯を明かす内容である。また対談では、生地である奈良を舞台にした小説をいつか書きたいと考えていたという森見が、自身と前野との共通点について語っている。「京都作家」の印象が強い森見だが、出自からすれば「奈良作家」でもあるのだ。この解説と対談を追加することで、前野ひろみち小説という入れ子構造はより強固なものになった。

読んでも読んでも飽きのこない小説。『満月と近鉄』とはそういう小説であった。四年前に読むべきだったと後悔しているが、四年遅れたおかげでこうして自分の手で紹介できる。現時点では前野の作品はこれっきりになっている。畳屋家業が忙しいのだろうか。第二作が出るものならば、今度こそ新刊のうちに読みたいと思う。遅れてきた作家に今度は間に合わなければいけない。なんとかと畳は新しいほうがいいと言うが、多少古いやつでもいいので、前野には別の小説を発表してもらいたい。

▼前野ひろみち『満月と近鉄』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)

https://www.kadokawa.co.jp/product/321912000284/