【連載小説】俊太くんに事件のことを話したい。でも、あんなこと話せない。椰月美智子「ミラーワールド」#4-7

椰月美智子「ミラーワールド」

※本記事は連載小説です。

>>前話を読む

「俊太くんが転校しないから、ぼくも転校しないよ」

本当はそう宣言したかったけれど、いきなりそんなことを言っても俊太くんが戸惑うだけだから、ぼくは心のなかだけで唱える。その想像は、ぼくたちがあたかも大親友のように思わせてくれる。

「ほら、行こうぜ、蓮」

「ああ、うん」

次の授業は体育だ。

「今日から跳び箱だったよな。運動場じゃなくて体育館だな」

「うん」

スキップするように歩く俊太くんの後についていく。俊太くんと一緒にいるときは、誰もなにも言わない。ぼくは俊太くんの一部になって、噂の渦中の中林蓮ではなくなる。

俊太くんは八段の跳び箱をきれいに跳んだ。こんなに長くて高い跳び箱を跳べるなんて、俊太くんってすごい。ぼくは五段で尻もちをついた。何人かの女子が小さく笑った。

「いやーん、助けてえ」

「ぼくちゃん、かわいいなあ。おじさんといいことしようや」

「きゃはははは」

廊下で女子たちが待ち伏せしていて、ぼくをからかった。俊太くんは他のクラスメイトと一緒で、ぼくは一人で教室に戻る途中だ。

「ねえ、蓮ちゃん。実際はどうだったの? 本当のこと教えてよ」

「あーん、ぼくもう、お婿にいけない身体になっちゃったあ」

「あははははは」

ぼくはすうっと天井付近に移動して、女子たちの笑い声をしずかに聞いた。

「おい」

俊太くんが走ってきた。俊太くんの姿を見た瞬間、ぼくは天井から移動して、廊下で突っ立っているぼくに戻った。

「なにしてんだよ」

女子たちがおかしそうにクスクスと笑う。

「なんでもなーい」

「なんでもなくないだろっ。蓮一人に対して、そっちは四人で卑怯だぞ」

「なに、卑怯って? 笑えるんですけど」

「人が嫌がることするな」

「嫌がってるように見えないけどなあ。ねえ、蓮ちゃん」

「人の噂してなにがたのしいんだよ! 蓮にかまうのはもうやめろ! 二度とするな!」

「はっ? 男のくせになに威張ってんの? ばっかみたい」

「男とか女とか関係ないだろっ。女なら威張っていいのかよ! それにおれは威張ってなんていない。当たり前のことを言ってるだけだ」

「俊太ってまじうざっ。行こ。ムカつく」

四人のうち二人は文句を言いながら、残りの二人は笑いながら去っていった。

「……ありがと、俊太くん。ごめんね」

「なんで蓮が謝るわけ? どう考えてもあっちが悪いだろ」

「ごめん」

「ほら、また謝るー! 今度謝ったら罰金な」

罰金という言葉に笑いたかったけれど、うまく笑うことはできなかった。

放課後、一緒に帰ろうと俊太くんに声をかけられた。今日は部活がないらしい。ここのところ、ぼくは誰よりも早く一目散に校門を出て行ってたから、こうして誰かとゆっくり歩いて校門を出ることが、なんだか不思議な感じだった。

俊太くんが社会科の担当教師の真似をして、ぼくを笑わせた。社会科の先生はとても太っていて首がほとんどなくて、顔が肩にのめり込んでいるように見える。

「えいー、十六世紀半ばー、マカオを根拠地としていたポルトガル人がー、えいー、

俊太くんが肩を持ち上げて二重あごを作って、社会科の先生の真似をする。

「あはは、そっくり」

「あいつ、なんでも『えいー』ってつけるんだよな。んで、二日酔いのときは『えおー』になる。えおー、イエズス会のフランシスコ・ザビエールがー、えおー、おえっおえっ」

ぼくは涙が出るほど笑った。俊太くんって、本当におもしろい。

「あっ、おれ、こっちなんだ」

「ぼくはこっち」

「なんだか話し足りないよな。蓮、うちに遊びに来る?」

「えっ」

「あ、いや、だめだ。荷物がひどいことになってるんだった」

引っ越しの荷物のことだろう。俊太くんはいつもと変わらないように見えるけど、きっと大変な状況なんだと思う。

「じゃあ、ぼくのうちは?」

言ってから、自分でびっくりした。なんでそんなことを口走ったのだろう。迷惑に決まってるじゃないか。

「うそうそ、冗談。ごめんね」

「え? うそなの? 蓮のうちに遊びに行きたかったなあ」

「ほんと?」

「ほんとに決まってんじゃん」

その瞬間、つぼみが一気に花開いたように、ぼくの心がわあっと外に向けて広がった。

お父さんは庭木に水をやっているところだった。ぼくに気付いてエプロンで手を拭き、

「おかえり、蓮くん」

と言った。

「ただいま。友達も一緒なんだ」

俊太くんが顔を出すと、お父さんの目が驚いたように見開かれた。

「こんにちは。池ヶ谷俊太です。お邪魔します」

「あ、ああ、こんにちは。どうぞどうぞ、さあ入って。いやー、まさか蓮が友達を連れてくるなんて。びっくりしちゃって。さあ、どうぞ!」

挙動不審のお父さん。友達が遊びに来るなんて小学校低学年以来だから、気持ちはわかる。

「ぼくの部屋、二階なんだ」

俊太くんがぼくの後についてくる。

「あとでおやつ持っていくよ」

お父さんの声が弾んでいる。

「でっかい家だなあ。部屋もきれいだし」

ぼくの部屋に入って、俊太くんが言う。

「適当に座って」

というセリフを、これまで何度脳内で想像したことだろう。俊太くんがうちに遊びに来て、ぼくがそう言うと、俊太くんは床にあぐらをかくのだ。でも現実は違った。俊太くんは、ぼくが言う前にすでに床に腰をおろしていた。あぐらはぼくの想像通りだ。

▶#4-8へつづく

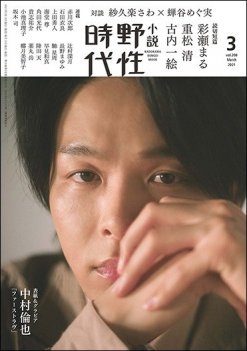

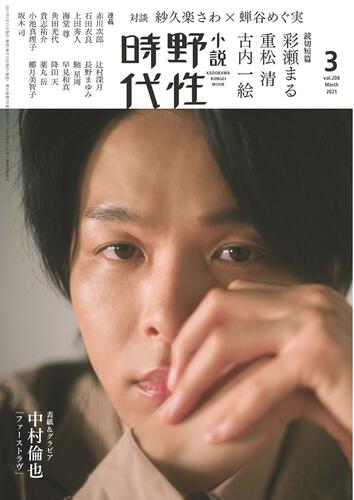

◎全文は「小説 野性時代」第208号 2021年3月号でお楽しみいただけます!