【連載小説】「ねえ、蓮は事件に巻き込まれたの? 教えてよ、お父さん」椰月美智子「ミラーワールド」#4-6

椰月美智子「ミラーワールド」

※本記事は連載小説です。

>>前話を読む

着替えて下に降りていくと、ちょうどお姉ちゃんが帰ってきたところだった。

「おかえり、

と声をかけたお父さんが、はっと息を吞んだ。

「どうした? なにかあったのか」

お父さんがかけ寄る。見ればお姉ちゃんの目が赤かった。

「なんでもない」

「誰かになにか言われたのか」

お父さんの小さな声は、ぼくの耳にすっかり届いた。お姉ちゃんは首を振っていたけど、それがどんなことなのかはわかってる。ぼくのことだ。ぼくの事件のことを誰かに言われたのだ。

「大丈夫か?」

「……大丈夫じゃない。どうしてこんなことになったのかわからない」

言いながら、お姉ちゃんが首を振る。ぼくだってわからない。どうしてこんなことになったのか。

「ねえ、蓮は事件に巻き込まれたの? ねえ、本当はなにがあったの? 転んだって言ってたけど、違うんでしょ? まわりのみんなが知ってて、家族のわたしが知らないなんておかしいよ。教えてよ、お父さん」

こういうとき、ぼくはぼくからすうっと抜け出して、天井付近からぼくを見ている。学校で誰かがぼくの噂をしているときも、ぼくは天井あたりからぼくを眺めている。

お父さんがぼくになにかをたずねて、ぼくは、天井付近のぼくに操られてうなずいた。お父さんがお姉ちゃんに、なにやら話しはじめる。お姉ちゃんが話を聞きながら泣き出す。泣きたいのはぼくのほうだよ、と天井付近のぼくが言う。ひどいとかかわいそうとか言いながら、お姉ちゃんがしゃくり上げる。

「ねえ、誰も知らないことなのに、どうして噂になってるの? なんで? おかしくない?」

「……わからないんだ。どうして、どこから話がもれたのか……。ごめんな、蓮くん、ごめん。鈴ちゃんもごめん」

「塾だと思う」

とぼくは言った。地に足を着けているほうのぼくだ。事件後、塾を休んだまま退塾したぼくを先生が心配していたと、塾に通っている友達から聞いた。その友達は、事件の日、ぼくの帰宅が遅くなったことも知っていた。

お父さんがぐったりとうなだれる。

「わたし、蓮のことは絶対に誰にも言わない。家族だけの秘密だよ。わたしは蓮のことを守る。大事な弟だもん。とやかく言う奴は許さない」

ぼくは天井と床を行ったり来たりしながら、お姉ちゃんに申し訳ないなあと思っていた。ぼくのせいで、お姉ちゃんは学校で大変な思いをしているのだ。

お姉ちゃんがぼくの肩をさすった。その肩をお父さんがさする。ぼくはまた天井付近に行った。下手な家族の三文芝居を見ているようだと、天井付近のぼくは思ったりした。

心療内科にはお父さんが一緒について行ってくれる。病院は家からはだいぶ離れたところにあって、お父さんが運転する車に乗って行く。知り合いに会うことはないけれど、誰かに見られたらいやだなと、来るたびにぼんやりと思う。通院することは、お母さんの勧めらしい。

先生はやさしい男の先生だ。診療室で、ぼくは先生に聞かれたことには答えるけど、ぼくのほうから話したいことは特にない。こんなことをして意味があるのかなと思う。先生は話し上手だから有意義な時間には違いないけど、こんなことでお金と時間を使うのはもったいないのではないかと思ったりもする。

今日は学校内で付き合っているカップルの話題になった。蓮くんは好きな人いるの? と聞かれたからうなずいたけど、それが俊太くんだってことは言わなかった。もし今度また聞かれたら、そのときは言おうと思う。心療内科の先生なんだから、男が男を好きでも受け止めてくれるだろう。

「どうだった?」

帰りの車でお父さんが聞く。

「べつに、いつもと同じ」

「そうか。でも続けて通っていると、きっといいことあるって言ってたよ、お母さんが」

「ふうん」

窓の外の景色が流れていく。いや、景色が流れてるわけじゃない。ぼくが前に進んでるから、景色が後ろに流れているように見えるだけだ。哲学者だったら、ここから考察してなにかしらの答えにたどり着けるのかもしれないけど、ぼくは哲学者じゃない。

「わあ、美味しそうなビーフシチューね」

テーブルの上の夕食を見てお母さんが言う。お母さんは事件のことについて、なにも言わない。

「蓮くん。どう、調子は?」

と、ぼくの顔を見るたびに聞くだけだ。

「ふつう」

と、ぼくは毎回答える。ふつう、ってなんだろうと思いながら。

「鈴ちゃんは塾ね」

お母さんが言う。今日はお母さん、お父さん、ぼくの三人での食卓だ。

「ねえ、蓮くん、家庭教師はどうかしら?」

お母さんが笑顔でぼくにたずねる。塾をやめたぼくの成績を心配しているのかもしれない。ぼくは小さく首を振る。

「お母さんの学生時代の友人の息子さんが今大学生なんだけど、家庭教師のアルバイトしてるんだって。とても優秀だし、すごく評判がいいらしいの。どう?」

ぼくは、さっきより少し大きく首を振った。

「蓮くんは自分で勉強してるもんな。成績もいいし、大丈夫だよ」

お父さんが、お母さんに向かって言う。ちょっとでも隙間時間があると、ふいにあの日のことを思い出してしまうから、ぼくはなるべく余計な時間を作らないように過ごしている。本を読んだり、勉強したり、絵を描いたりだ。勉強する時間も前より増えた。きっと成績も上がると思う。美術部には、あれ以来行っていない。好奇心丸出しの目で見られるのは嫌だし、どこにいたって絵は描ける。

「蓮くん、お父さんから私立中学転入の話、聞いた? お母さん、蓮くんには私立のほうが合ってるんじゃないかって思うの。男子校とかどう?」

お母さんはぼくから視線をはずさない。

「蓮にはもう伝えたんだ。でも今のままでいいんだって」

お父さんが言う。

「あら、なんで? 地元の公立中に行ってたって仕方ないわよ」

「お姉ちゃんは行ってる」

と、ぼくは返した。

「あはは、お姉ちゃんは女だからね」

お母さんが笑う。なにもおかしくないとぼくは思う。

「蓮くん、ちゃんと考えてね」

「ぼくはこのままでいいから」

「うんうん、蓮くんの好きなようにしたらいいよ」

お父さんの言葉に、お母さんがムッとしたのがわかる。

「どうってことないわよ」

しばらくの沈黙のあと、お母さんが突然言った。

「蓮くん、あんなこと、どうってことないわ」

「ちょ、ちょっと、

「忘れればいいわ。なかったことにするのよ。早く忘れてしまいなさい」

ぼくは天井に行くことすらできずに、その場で固まった。

「蓮くん、事件のことを誰も知らないところに行けばいいのよ。他県で寮生活なんかどう?」

「ちょっと、千鶴さんっ」

「変な奴にからかわれただけよ。犬におしっこを引っかけられたと思えばいいわ。これからはもう、夜道を通らなければいいだけの話。蓮くんは顔がかわいいから、帽子やマスクを普段からしてればいいわ。夏はなるべく素肌を出さないように気を付ければOKよ。洋服はあんまりフィットしてないものを選んでね。そういうことに気を付けていれば、これからはもう事件に巻き込まれることはないわ」

お母さんが強い視線をぼくによこす。まるで怒られているみたいだ。

「ごちそうさま。ビーフシチュー美味しかったわ。もう少し甘くてもいいけど」

お母さんはそう言ってさっさと席を立ち、仕事するから、と続けて書斎へと入っていった。

お父さんの肩がかすかに震えていた。

「……蓮くんが原杉中がいいなら、それでいいからね。お母さんには、お父さんからちゃんと伝えておくから」

ぼくはこくっとうなずいた。首がやけに重たくて、うなずいたきり元に戻らないのではないかと思うほどだ。ぼくはうなだれたまま、ごちそうさまと言った。

「ぜんぜん食べてないじゃない。ゆっくり食べればいいよ」

「……あとで食べる」

そう言ってぼくは二階の自室へ行った。ベッドにごろんと横になる。お母さんが言った言葉が頭のなかをぐるぐる回る。

忘れればいいわ。なかったことにするのよ。

そんなことができるのだろうか。忘れることができるのだろうか。なかったことにできるのだろうか。お母さんが言ったように、ぼくは犬におしっこを引っかけられただけなのだろうか。なんだかひどく疲れた。考えたくない。面倒くさい。

ふいに目が覚めた。短い時間のうたた寝だったようで、朝起きるときに感じる落ちていくような喪失感はなかった。ぼくは黒い気持ちに襲われる前にさっさと起き上がって階段を下りた。

「病院にまで噂が広まってるのよ。働きづらいったらないわ」

「そんなこと言わないでくれ。一番辛いのは、蓮なんだ」

お母さんとお父さんの声。

「とにかく蓮は転校させたほうがいい。さっきは思いつきで言っただけだったんだけど、蓮を寮に入れるのがいいわ。名案よ。蓮だってそのほうがいいに決まってる」

「いや、蓮は原杉中を卒業したいそうなんだ。ぼくは蓮の意志を尊重したい」

「あなたはいいわよ、専業主夫なんだから。わたしや鈴はどうなるのよ? 鈴だって学校で辛い思いしてるんでしょ?」

「千鶴さん、何度も言うけど一番辛いのは蓮くんだよ。まずは蓮くんの心のケアがなにより大事だ」

「心療内科に行ってるんだから、プロに任せておけば大丈夫よ。ああ、それにしても、蓮は本当に運が悪い子だわ、がっかりしちゃう。あ、そうだ、蓮をあんまり外に出さないでね。見世物になっちゃうから。じゃあ、わたし仕事の続きするわ。あとでコーヒー持ってきてくれる?」

「……わかった」

お母さんが書斎に行ったのを確認してから、ぼくは夕食の続きを食べるために階段を下りていった。

▶#4-7へつづく

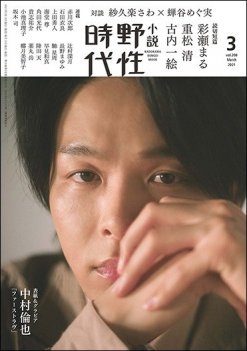

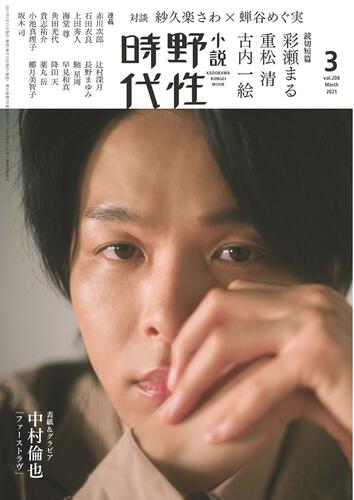

◎全文は「小説 野性時代」第208号 2021年3月号でお楽しみいただけます!