【連載小説】「ねえ、蓮は事件に巻き込まれたの? 教えてよ、お父さん」椰月美智子「ミラーワールド」#4-5

椰月美智子「ミラーワールド」

※本記事は連載小説です。

>>前話を読む

第八話

蓮が事件に巻き込まれたという噂を、いろんなところで耳にした。クラスメイトから、部活の仲間から、他校の生徒から、お父さんから、兄ちゃんから……。噂を耳にするたびにおれはムカついて、いいかげんなことを言うなと怒った。

誰も本人に直接聞いていないから、真相はわからない。たとえ、蓮に直接聞いたところで真相なんて本人にしかわからない。

蓮はおれの大好きな友達だし、部活の仲間や他の友達と違って蓮にしか言えないこともたくさんある。これを言ったら引かれるだろうなってことも蓮になら言えるし、口に出すと照れるようなこともふつうに言える。

おれは蓮のことを大事に思ってるし、これからもずっと友達でいたい。蓮のことを悪く言う奴は許せない。もし本当に蓮が事件に巻き込まれていたとしたら、そんな噂自体が蓮を深く傷つけるだろうし、事件と無関係だったらそれはそれで傷つくはずだ。

蓮が被害者であったとしても、無関係であったとしても、蓮はおれの大事な友達だ。もし蓮がおれの助けを求めているのだとしたら、おれは全力で蓮を助けてあげたいと思う。噂なんてくだらないものから守ってあげたいし、おもしろ半分にからかう奴らは断固として許せない。蓮はおれの大切な友達だ。

*****

中林蓮

「なあ、蓮。今の道徳の授業だけどさ、あの話おかしいと思わない?」

チャイムが鳴って休み時間になったとたん、俊太くんが後ろを振り返った。

「おかしい?」

「ほら、これさ」

と言って、俊太くんは道徳の時間に配られたプリントを指でぴんとはじいた。プリントには短い話が書いてある。

サトシの家は、お父さんと妹の三人家族。お父さんは朝早くから夜遅くまで働いていて、食事を作ったり洗濯をしたりするのは、中学二年生のサトシの仕事だ。妹は小学五年生。妹の世話をしたり、宿題を見てやったりするのもサトシの役割だ。

サトシの悩みは、勉強をする時間がなかなか取れないことだった。でも、そのことを友達には言っていない。家事をやって偉いねとか、家のことをやらされてかわいそうとか、妙な同情をされるのが嫌だったからだ。サトシはどうにか時間を作って勉強に充てていたが、成績は徐々に下がっていった。

サトシの変化を心配した親友のマモルとタクヤが聞いても、サトシはなんでもないと言い張った。そこから一悶着あって、最終的にマモルとタクヤは、サトシの家庭の状況を知ることになる。二人はサトシのために、一肌脱ぐことにした。家事や妹の面倒を買って出て、その間にサトシを図書館で勉強させるというアイデアだ。

この作戦は成功した。サトシは図書館に通って勉強し、見事テストでいい成績をおさめることができた。けれど、こんなことは長くは続かないだろうとサトシもマモルもタクヤも思っている。サトシは友達に申し訳ないと感じたし、マモルとタクヤは余計なお世話だったのではないかと反省している。

という、そんな物語だ。

「本当に余計なお世話だって人と、マモルとタクヤの友情はすばらしいっていう意見で分かれたよね」

ぼくが言うと、俊太くんは、

「そんなことより、もっと肝心なのはさあ」

と、ぐっと上体を倒してきた。ぼくの鼻先に俊太くんの顔が来て、思わず顔を引っ込める。

「そもそもの設定がおかしいって話。なんでサトシが家事やってんの? 妹、五年生なんだから分担してやればよくない? 友達がどうにかするんじゃなくて、兄妹で話し合えばよくね? 宿題なんて自分でやれよって話。それにさ、食事の支度なんてそんなに時間かかるか? 冷食や缶詰や出来合いの総菜もうまいし、もし経済的な問題があるなら、肉が安いときにたくさん買って冷凍しておいたり、パンの耳を安く手に入れて調理したりさ、いくらでも工夫できるじゃん?」

「うん、確かに」

と、ぼくはうなずいた。

「そもそも男だからって、サトシが家事やる必要ないだろ? 今の時代におかしな設定だ」

「ほんとそうだね」

ぼくは深くうなずきながら、俊太くんは鋭いなあと思っていた。誰もそのことについては言及しなかった。

「てかさ、勉強時間が取れなくて悩む中学生ってめずらしくね? たとえどんなに時間あったとしても、おれは勉強しないけどな」

言いながら俊太くんが笑う。

「おれさ、最近バイアスが気になってんの」

「バイアス? バイアスって先入観とか偏見とかのこと?」

「そうそう! 蓮、よく知ってるな。やっぱ頭いいよなあ。おれは兄ちゃんから聞いたんだ。今、おれさ、ジェンダーバイアスについて気になってるわけ」

ジェンダーという言葉にドキッとする。

「蓮にだけ言うけど、うちの親、離婚したんだ」

「えっ……、そ、そうだったんだ」

「うん。名字は池ヶ谷をそのまま使うから、みんなは知らないと思うけど。お父さんだけ、旧姓の

ぼくは笑ってうなずいた。

「お父さんがシングルになってさ。そのことがきっかけで、男女格差について考えるようになったんだ。名字のことだって、面倒なのは男のほうじゃん?」

ぼくは深くうなずいた。

「家出てくのも結局、男のほうだもんな。あー、引っ越しするのめんどくさいなー」

「ええっ!」

思わず大きな声が出てしまい、慌てて口を押さえる。

「ひ、引っ越しするの?」

「うん、引っ越しはこれから。もう次に住むところ決まってるから」

「じゃ、じゃあ、もしかして転校するの……? 原杉中じゃなくなるの?」

大きな不安が、どっとぼくを取り巻く。俊太くんがいなくなるなんて絶対にいやだ。絶対にだめだ。

「転校はしないよ。転校したくないから、新居は原杉中に通えるところにしてもらったんだ。バス通学になる予定だけど」

「そうなんだ! よかったあ……」

心底ホッとした。

「こういう話できるのって、蓮しかいないからさ。転校したら蓮とも会えなくなるし」

「……どうもありがとう」

「こっちこそ、ありがとーだよ」

照れたような顔で俊太くんが言った。ぼくは感極まって泣きそうになった。

「おかえり、蓮くん。学校はどうだった?」

「……ふつう」

「パウンドケーキ作ったから、食べなよ」

「うん、あとで」

「あっ、蓮、ちょっと待って」

二階に行こうとしたところで、お父さんに呼び止められた。呼び止めたわりに、困ったような顔でぼくを見ている。

「なに」

「あのさ……、私立の中学校に転校するのはどうかと思うんだ」

「なんで」

「ほら、もともと中学受験したほうがいいかなって思ってたし」

「中学は公立って言ってたじゃん」

「うん、まあそうなんだけど、お父さんは、蓮は私立向きかなってひそかに思ってたんだ」

へえ、と言うしかなくて、へえ、と言った。

「どう? 蓮の成績だったら中途入学できる私立中学もたくさんあるし」

「いい、このままでいい」

「いや、お父さんは絶対に私立がいいと思うんだ。中高一貫だから高校受験もないし、大学の付属校っていうところもあるし。ほら、ちょっとこれ見てみなよ」

お父さんはそう言って、分厚い首都圏の私立中学案内本を取り出してみせた。

「中途入学できるところに付箋つけたんだ。ほら、こんなにあるん……」

「原杉のままでいい。ぼくは原杉中を卒業するから」

「ちゃんと見てみなって。とりあえず、見てから決めればいいじゃない。絶対に今よりいいから」

「今よりいいだなんて、なんでそんなことがお父さんにわかるの?」

「だって、そりゃそうだろ」

と勢いよく言ったお父さんの顔が見る見るうちに曇る。眉根を寄せて奥歯をかみしめて、それきり黙った。

「このままでいいから」

と、ぼくは言った。

「……だって蓮、いやな思いすることあるだろ? 噂とか……」

そう言って、うっ、と喉が詰まったような音を出した。泣いているのかと思ってびっくりしたけど、泣いているわけではなかった。

「お父さんは、これ以上蓮に傷ついてほしくないんだ」

「ぼくは大丈夫だよ」

「蓮……」

お父さんがまた喉の奥から、うっ、と音を出した。ぼくはしずかに二階へと上がっていった。

もちろんぼくは毎日いやな思いをしてるし、とても傷ついている。あの事件以来、毎日ずっと傷つき続けてる。朝目覚めるたびに、あれは現実に起こったことなんだと思い知らされて、深い喪失感に襲われる。思い出すたびに身体が鉛のように重たくなって、この身体全部を消したくなる。怖くて気持ち悪くて、叫び出したくなる。思い出したくないのに、毎日何度も何度も勝手にあの日のことが脳内で再生されて、そのたびにぼくは死にたくなる。

▶#4-6へつづく

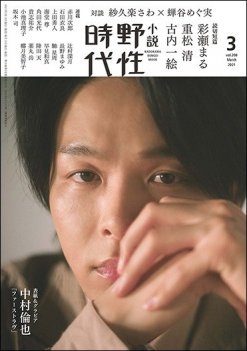

◎全文は「小説 野性時代」第208号 2021年3月号でお楽しみいただけます!