【連載小説】変えなければならない。女も男も同じ人間だ。性差で差別があってはならないのだ。椰月美智子「ミラーワールド」#4-4

椰月美智子「ミラーワールド」

※本記事は連載小説です。

>>前話を読む

思っていたよりも、かなり早く事が運んでしまった。けれど、これで正解なのだろう。

離婚について改めて子どもたちに話すと、耕太は「お父さんがしたいようにすればいいよ」と言い、俊太は「あまり変わらないと思うからべつにいいよ」と言った。変わらないとはどういうことなのかとたずねると、

「お母さんがいてもいなくても、おれにはあんまり関係ないから」

と返ってきた。俊太が起きる頃に家を出て、帰宅後、辰巳が作った食事をとって、辰巳が掃除して沸かした風呂に入り、辰巳が買ってきたビールを飲みながらテレビを見て寝る。子どもたちが幼い頃からほとんど変わらない由布子の日常だ。俊太は、自分が生活していくのに必要なのは父親で、父親がいさえすれば困ることはないと思っているのかもしれない。

由布子は子どもたちのオムツを替えることもしなかったし、子どもの病院に付き添ったこともない。子どもの洋服や靴のサイズも知らないだろうし、それらをどこの店で購入しているのかすら知らないだろう。年に一度の家族旅行も毎回お客さん状態で、自分の下着の替えすら用意しなかった。俊太にとっての母親は、ただ仕事に行って家に帰って来る人なのかもしれない。休みの日も疲れたと言って、子どもたちと遊ぶことはほとんどなかった。

辰巳は不動産屋をまわり、めぼしいマンションを見つけた。最寄り駅からは少し離れているが、バスも通っているし、自転車を使えば駅まで二十分かからないだろう。辰巳としては、今の家からなるべく離れたかったが、俊太がどうしても中学校を変わりたくないと言い張った。バス通学ならば通える範囲だし、教育委員会に事前に相談に行けば学区外からの登校も可能だ。

今日朝一番で、実際に部屋を見せてもらった。どの部屋も明るい雰囲気だったし、防犯上の問題もなさそうだった。2LDKで家賃も想定していた金額よりも安い。部屋割りで少しもめそうだが、男三人なんとかなるだろう。辰巳はここに決めた。由布子と顔を合わせるたびに、「いつまでいるの?」「早く出て行けば?」などと言われるのはご免だった。

内見からの帰り道。辰巳は、道を覚えたいからと不動産屋の人と別れ、一人でゆっくりと歩いた。知らない道、知らない店、知らない家々。はじめて通る道はたのしさと少しの不安が入り交じって、子どもの頃に感じた未知への期待にも似た気持ちになる。あの頃からずいぶんと遠いところに来てしまったと、辰巳は郷愁じみた思いに駆られた。

秋の風が頰をなでてゆく。四十八歳。第二の人生のはじまり。これからは自分のために生きていく。我慢して生きるのはもうやめるのだ。来年に向けて準備万端整え、地に足を着けて日々過ごしていく。

ふと、前から歩いてくる人に見覚えがあった。ええっと、誰だったかなと思ったところで、思い出した。

「神崎さん」

すれ違うときに声をかけた。青の父親は一瞬ぼんやりしたあとで、あっ、と声をあげた。

「学童の……」

「池ヶ谷です。こういうところで会うと、すぐにわからないですよね」

青の父親は、「……あ、ああ」と言ったきり黙った。

「あの、青さんは……?」

思い切って辰巳がたずねると、青の父親はぱっと顔を上げて早口で言った。

「ぼくは一人娘の青のことを大事に思っていましたし、今も大事に思っています」

辰巳は小さくうなずいた。

「シングルで子どもを抱えて生きていくのは大変なんです。ぼくみたいなパート勤めは特にです。女に

青の父親は一気にそうまくし立て、じゃあと言って辰巳になにも言わせないまま、足早に歩いて行った。その後ろ姿を見て、ずいぶん瘦せたなと辰巳は感じた。

青の父親のことを、辰巳は嫌いではなかった。学童のお迎え時、肩で息をして立っている青の父親を見ると、時間を過ぎたことを注意するよりも一人でがんばっていることにエールを送りたくなる気持ちのほうが大きかった。

青に暴力をふるったことは許しがたいが、はたして父親だけが悪いのだろうかと辰巳は思う。彼なりに一生懸命やってきたはずだった。慣れない仕事と家事、子育てでいっぱいいっぱいだっただろう。思い通りに事が運ばなくてイライラしたことは、辰巳にも覚えがある。手を上げたくなる気持ちになったことも、一度や二度ではない。

青の父親が言った言葉を思い出す。女に媚を売らないと出世できない。同性の男に叩かれる。出て行った妻からは慰謝料も養育費もない。再婚しようと思っている。妻が仕事を辞めてくれと言った……。辰巳はゆっくりと歩きながら、息を大きく吐き出した。すべての言葉に、女社会が投影されているではないか。

「あっ、そうか……」

ふいに声が出た。男の敵は男。よく言われる言葉だし、辰巳自身そう感じることも多かった。でも、それは違うのではないだろうかと、今思う。

男の敵は男、その背景にあるのは女社会に他ならない。無意識のうちに女に気に入られようとする行動が、男の敵を作ってしまうのではないだろうか。女に逆らうと大変な目に遭うという心理が、女の味方についているほうが得策であるという流れを自然と作り上げてしまうのだ。根底にあるのは、いつのまにか刷り込まれている女性優位社会と女の特権だ。

変えなければならない、と辰巳は強く感じた。女も男も同じ人間だ。性差で差別することがあってはならないのだ。小さなことからでいい。漫然と指をくわえてしょうがないとあきらめるより、なんでもいいから行動を起こすことが大事なのだ。

知らぬ間にきつくこぶしが握られていた。変えなければならない。変わらなければならない。こんな世の中、間違っている。高く青い空を見上げながら、辰巳の身体には怒りにも似た力がみなぎっていた。

▶#4-5へつづく

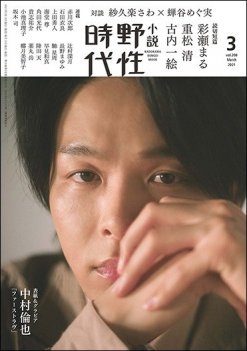

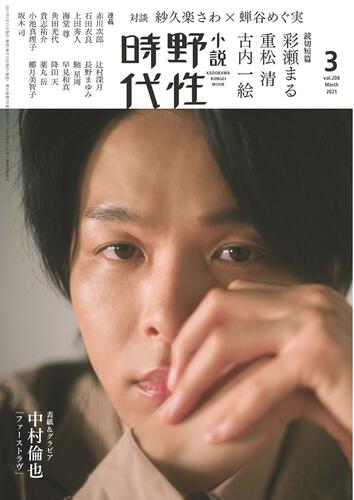

◎全文は「小説 野性時代」第208号 2021年3月号でお楽しみいただけます!