【連載小説】当たり前に目の前に広がる女男格差。男が被っている理不尽さにハッと我に返るのだ。 椰月美智子「ミラーワールド」#4-2

椰月美智子「ミラーワールド」

※本記事は連載小説です。

>>前話を読む

「青さん、気になりますねえ。元気でいるといいんだけど」

少しでも時間ができると、

「あの父親、青が大人になったら、逆襲されるんじゃない? ほら、最近女が男を使って、男を襲わせるっていう事件が多発してるでしょ」

田島さんの言葉に、辰巳は神妙にうなずいた。女主導のもとで、男が男を襲わせるという事件が全国で増加している。暴力をふるったり、性的な行いをするなどの暴行だ。市内でも不審者の目撃情報があったということで、中学校から注意喚起のメールが届いたばかりだ。

「あ、

「そうです、下の息子が原杉中の一年生です」

辰巳が答えると、田島さんの目が輝いた。

「事件があったらしいですよ」

「事件?」

「原杉中の男子生徒が襲われたって」

「えっ?」

辰巳は驚いて、田島さんの顔を見た。

「

田島さんの愉快げな表情に嫌悪感を覚えたが、それどころではない。心臓が音を立てていた。

「ご存じなかったですか?」

辰巳は首を振った。初耳だった。俊太からそんな話は聞いていない。

「不審者の目撃情報があったっていう連絡は来ましたけど、それとは違いますもんね……」

「まあまあ、あくまでも噂ですけどね」

そう言って田島さんは笑った。どうしてここで笑えるのかがわからない。

「田島さん」

辰巳が改めて名前を呼ぶと、田島さんは「はい?」と目を見開いた。

「田島さんって、男性の権利について、これまで一度も考えたことないんですか?」

辰巳の言葉に、田島さんの顔つきが変わる。

「どういう意味ですか」

「田島さんは、いつでもどんなときでも女性の味方に思えたので」

ハッ、と田島さんはひと声発した。

「池ヶ谷さんは本当におかしなことを言い出しますね。どちらの味方だなんて、そんなこと考えたこともありませんよ」

そうですか、そうですよね、と辰巳は殊勝にうなずいた。

「わたしは、自分が安心して過ごせればいいんですよ。みんなそうなんじゃないんですか。わざわざ女と男で争う必要ないですよね。うちの妻もよく言ってますよ、最近の男は、ガラスの天井だの男性の権利だのって騒ぎすぎだってね」

どうしてここで、あなたの妻が出てくるんですか? あなたの妻の意見は聞いていないですよ、と胸の内で答えつつ、辰巳は、

「そうですね、おっしゃるとおりです」

と、にっこりと笑った。

「原杉中の一年生男子が事件に巻き込まれたって聞いたけど、なにか知ってるか?」

帰宅した俊太をつかまえて、辰巳は田島さんから聞いた噂についてたずねた。

「なにそれ」

俊太は鼻で笑った。

「はじめて聞いたわ」

「そうか」

「それ誰が言ったの? なんの情報? 証拠は? 適当な噂を流されると困るんだよ」

見る間に俊太の表情が変わっていく。

「まさか、俊太じゃないよな」

突然不安になった。

「はあ? なんだよ、それ」

「ごめんごめん」

「謝って済むかよっ」

俊太はそう言い捨てて、持っていたスポーツバッグをバンッとテーブルに当てて、二階へと上がっていった。

そのあとすぐに耕太が帰宅した。

「ただいま。ねえ、お父さん、原杉中の生徒が襲われたって知ってる?」

「どこから聞いたんだ?」

「学校中の噂。お前んとこの弟は原杉の一年生だろ、って。どうやら被害者は一年生らしいんだよね」

ふうん、と返事をしながら、辰巳は頭のなかで、耕太の高校にまで話がいっているのか、と思った。事実だとしたら、被害生徒の気持ちを考えると辛い。俊太の友人という可能性もおおいにある。

それにしても、女主導の暴行事件は一体いつになったらなくなるのだろうか。腹立たしさを通り越して、吐き気がする。

「それよりさ。ここだけの話、お母さんとお父さん、離婚するの?」

「えっ」

思わず頓狂な声が出た。

「ど、どうして……?」

「なに、慌ててんの。そんなの見てりゃわかるじゃん。ねえ、お母さんさ、なんかあったわけ? 最近めっちゃ機嫌悪くて、おれらに当たるからまじムカつくわ」

耕太の言葉に、子どもは親のことをよく見ているものだと辰巳は思う。

「あれ? 『お母さんのことをそんなふうに言っちゃいけない』って、言わないわけ?」

耕太がちゃかすように言う。母親への悪口や言葉遣いに対して、辰巳はそのつど子どもたちに注意してきた。父親が子どもの前で母親をバカにしたり、おとしめるような態度をとると子どもに悪影響だと聞いていたし、辰巳自身そう思っていた。

「お父さんってすぐに顔に出るからさ、口だけで言われてもあんま心に響かないんだよね。無理してお母さんを褒めるより、お父さんの正直な気持ちを伝えてくれたほうが、少なくともおれにとってはありがたいよ」

「……そうか」

「俊太も同じだと思うよ」

思わずため息がもれる。

「なんかあったんでしょ、お母さん」

耕太に聞かれ、辰巳は正直に由布子がしでかした行為について話した。

「ひでえことするな……」

と耕太はつぶやき、卑劣だなあと続けた。

「……おれ、めっちゃハズいわ。教師失格じゃん」

耕太はしばらく沈黙したあと、離婚したほうがいいよとだけ言い残し、二階へと上がっていった。

自然と深いため息が出た。辰巳は夕食を作りながら、これまでの結婚生活を思った。教師を辞めて、専業主夫になったことについての後悔はなかった。子どもたちにとっても、自分にとってもよかったと思っている。辰巳が教師を続けていたら、子どもたちの入学式にも卒業式にも出られなかっただろう。

そう思っているくせに由布子が昇進すると、複雑な気持ちになったりもした。教師というものから、自分がどんどん遠ざかっていくのがわかってさみしい気持ちにもなった。

子どもたちの前では、母親である由布子を常に立ててきた。けれど、耕太が言ったように、自分の気持ちを正直に子どもたちに見せてもよかったのかもしれない。理不尽なことについては断固として反論し、主張してもよかったのかもしれない。

辰巳は、子どもの前で夫婦喧嘩をすることをなるべく避けて生活してきた。自分がいっとき我慢するだけで子どもたちが安心できるなら、そのほうがいいと思ってきた。

「でも、違ってたってわけだ。全部バレてたんだなあ……」

独りごちて、そりゃそうかとも思う。高校生と中学生。世にはびこる女男格差は、日常生活のなかですでに経験済みだろう。当たり前に目の前に広がる格差に気付いたとき、男が被っている理不尽さにハッと我に返るのだ。おそらく耕太はそれに気付いたのだ。

ガタンッ、と玄関ドアを開閉する大きな音が聞こえた。続いて、ドンドンッという足音。わざと足を踏み鳴らして歩く。機嫌が悪いことのアピールだ。

由布子がリビングに入ってきて、ただいまも言わずにバッグをテーブルに叩きつけるように置く。

「もう少ししずかにでき……」

「冗談じゃないわっ!」

「あいつ、慰謝料請求してきた! 三百万だって! 一人百万よ!」

「……示談金か」

「校長までが、安いもんだなんて言うのよ!」

「安いじゃないか」

辰巳はそう言った。

「事件が明るみに出たら、大変だぞ。顔をさらされた上に、免職か停職。再任用なんてとてもできない。外を歩くことだってできやしない。そういうことを考えたら、百万円で解決できるなんて安……」

「うるさいっ! じゃあ、あんたが百万円出しなさいよ! 出せもしないくせに大きな口叩かないで!」

▶#4-3へつづく

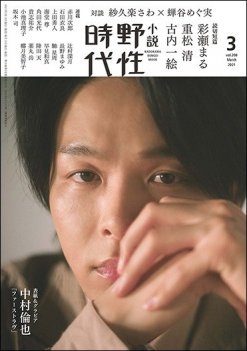

◎全文は「小説 野性時代」第208号 2021年3月号でお楽しみいただけます!