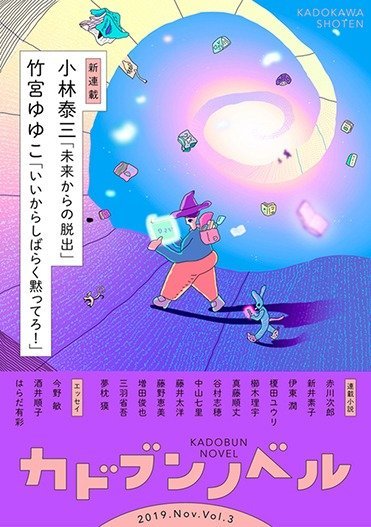

トイレで手にしたチラシが運命を変える――。受け身系女子の何度でもリボーン物語! 竹宮ゆゆこ「いいからしばらく黙ってろ!」#1-2

竹宮ゆゆこ「いいからしばらく黙ってろ!」

開演の五分前に劇場へ辿り着き、入り口らしきドアの前で、

「えっ……」

富士は思わず立ち

呆然と見やったプラスチックの看板には、しかし、確かに劇場の名前が書いてある。それでも何度も、地図や番地を確認してしまう。えっ、えっ、えっ……あまりにも真剣にスマホとチラシを交互に見比べるせいでヒヨコの雌雄を高速で判別する人みたいになりつつ、また改めて呆然としてしまう。

(劇場というにはあまりにも……これはむしろ、あえて言うなら……)

後ろから来た女性二人組が、そんな富士を追い抜いていった。「すごーい、袴だ」「卒業式だったのかな」小さく

同じく入り口の手前、富士の背後で立ち止まる。不安そうに声を合わせる。

「廃墟じゃん!」

──ですよね。こっそりと頷く。自分もそれが言いたかった。

「うっわ、うっそ、待って、まじか。聞いたことない劇場だなーとは思ってたけど、いくらなんでもこれはボロすぎでしょー」

「普通に倒壊とかしそうだし、入るのすっごい勇気いるわ」

一字一句、完全に同意する。まさにその通り。ボロすぎる。倒壊しそう。入るの勇気いる。

繁華街を抜けてからここまではだいぶ距離があり、付近にはもう開いている店も人通りもない。この寂しい場所に立つ三階建ての、地下一階が劇場だという。しかし街灯に寒々しく照らされた外観は、あまりにも廃墟感が強かった。

ドブ色のタイルは半ば以上剝がれ落ち、コンクリの下地が露出して、錆びた鉄筋があちこちから突き出している。そのコンクリもあちこち崩れ、

掲げられた劇場の名は、フリーシアター・レトロ。

この

二人組はしかし、「でもこれ、あえて狙ってのやばさなのかも」「あー、バリスキだしね」「ね。

覚悟ができたらしい。頷き合ってドアを押し開き、狭い通路の奥に入っていく。それを見て、富士も腹を

慣れない草履で踏み外さないよう、片手で壁に触りながらやたら急な階段を下りていく。気分はほとんどお化け屋敷ツアーだ。通路には数個の小さな電燈しかなく、壁も床も天井も真っ黒。とにかく暗い。半ばあたりで大きく曲がると、奥の壁にもう一枚のドアが照らされているのが見えた。その手前には、

すこし先を行く二人組はそこを

「え、ここってもしかしてロビー的なゾーンとかすらない系ですか? うわ、結構衝撃」

「そしてなぜ

「あはは……すいません。お察し下さい」

小さな机が横向きに一つ置いてあり、男はその向こう側に立っていた。

上は色

「えーもーなんか、とりあえず超お疲れ様です。ていうか、今回から入った制作の

「どこか行っちゃったみたいで、行方不明なんです。僕もさっきから捜してるんですよね」

二人組とその男は親しい仲らしく、「ちょ、開場中に制作が行方不明ってどういう状況ですか」「そこもお察し下さい、としか」「うわー

「とにかく、新作観に来られてよかったです。二枚お願いします。南野さんで予約してます」

「いつもありがとうございます。それでは二千五百円ずつお願いします。前回はあんなことになっちゃって、本当に申し訳ありませんでした」

「いやーバリスキどうなっちゃうんだろうって、うちら本気で心配してたんですよ。ね」

「そうそう。Twitterとかでも全然呟いてくれないし。サイトもあんなだし」

「重ね重ねすいません。落ち着いたらと思いつつ、もうずっとバタバタで……」

「まじで、頑張ってくださいね。これからもずっと活動続けて下さい。さもないとバリスキ大好きっこたち、みんな路頭に迷っちゃいますよ」

「そうそう、リアルにうちらさっきここついて、なんかスタッフさんとか誰もいないし、よくわからなくてすっごいきょろきょろしちゃいましたし」

あは、あは、と力なく笑いながら、「ほんと、ご心配おかけしちゃって……色々すいませんでした……」パーカーの男は捧げるようにチケットを渡し、代金を受け取る。

二人組が奥のドアに入っていって、スペースが空いた。

パーカーの男は受け取った代金を手提げ金庫にしまい、ペンで名簿になにやらチェックを入れつつ、近づいていく富士に「お次の方どうぞ」顔を上げないまま

「チケットを一枚、お願いします」

「劇団員の名前でご予約頂いてますか」

「予約はしていなくて」

緊張しながら答える声が、ひっくり返りそうになってしまう。酒臭くなければいいのだが。

「当日券ってまだありますか」

フードの下から、「はい」男は覇気なく視線を上げた。そして、

「……ああ!?」

「ええ!?」

急に叫ぶから、こっちも驚いてしまった。

お互い一声鋭く叫んだところで時が静止する。男はフードを払い、まじまじと富士を見てくる。目と目を合わせ、「あ、あ、あ……」かすかに震えながら、富士の顔を指差してくる。

さすがに怖かった。

もちろん、大きく目を見開いているこの男のことはまったく知らない。

机を挟んでしばし見つめあうこと、およそ五秒。

「あの、あの……えっと、あ……」

男は自分の頰を両手で

「ああもう、なにやってんだ……すいません、あああ……」

くねくねと身を

「急に叫んだりして、ほんとすいません……その、僕は別にそういう、あの、あれ、あれってわけじゃなくて、ただえーと……ンフ、お着物が、その、ンフフ……」

妙にそわそわと視線を逸らし、

「すごく、きれいだなって……ンフフフ……」

この笑い方だ。喉の奥に

「……変な

「あ……すいません、ですよね、ンフ、すいません、当日券は……はい、あります……」

「すいません……じゃあ」

「三千円になります……ええと、ンフ、これで……すいません」

「あっ……すいません」

「すいません」

なぜか交互に謝り、競うみたいに激しく頭を下げ合いながら、富士は当日券をようやく受け取ることができた。

ここまでのやり取りで妙に疲れてしまったが、本番はここからだ。文字通りの、本番。

ノブに手を伸ばしながら自分に確認。トイレは? 大丈夫。正直、

ついに中へと入っていく。重いドアが、背後で音を立てて閉まる。その途端、密閉空間特有の粉っぽい熱気がむわっと顔に吹き付けてくる。汗くさいような

そして、富士は再び立ち竦んだ。

やばい。

建物は一目見るだにやばかったし、さっきの男もやばかった。そして中はこうだ。やばい。ちゃんとやばい。しっかりやばい。すごくやばい。とってもやばい。超やばい。語彙力を失うほどのやばさの只中に、富士は今、立っている。

学校の教室よりわずかに広いぐらいの空間に、当然ながら窓は一切ない。出入口は今入ってきたドアのみ。その上部の非常灯には切ったダンボールがガムテープで貼られて、光が漏れないように隠されている。ここの壁も床も天井も通路と同じく真っ黒。重たい煙のようにヒップホップが低く流れる中、ぼんやりと客席を照らすのはわずかなライト。

配管が

富士はアップにした髪形を気にして、最後部の通路側、最もドアに近い席に座った。でもまだこのやばさを消化できていない。席の前後もまったく余裕がなくて、椅子をいちいち後ろにずらさなければ、立ち上がることすら難しい。

小劇場ならこんなものでしょう──とは、思えなかった。

(これ、あんまりじゃない? ちょっとひどすぎない?)

明らかに、面積に対して席を詰め込み過ぎている。

それにこの客席を作った人は、人間の重さについてちゃんと考えたのだろうか。前方に隙間なく並ぶ客の後ろ姿を見やって、思わず眉間に力が入る。階段状に作った台の面は重量に耐えられずに

富士は演劇にも劇場にも詳しくはないが、この状況が危険なことぐらいはわかる。詰め込みすぎだし、避難経路だって確保されていない。

(なにか起きたらどうするつもりなのかな……)

たとえば火災や停電、地震だって起きる可能性がある。もしもなにかが起きて、ここから避難するようなことになったら大変だ。身動きが容易に取れないことに気付いた人は我先に椅子の列を

そして富士はこんな時、ほとんど刷り込みのように、五人きょうだいで取り残されることを思い浮かべてしまう。上の双子はいつものように好き勝手にしていて、自分はいつものように下の双子を押し付けられて引き連れている。

火災が起きたら──下のワンセットは左右で同じ顔をして、「かじ!?」「まじ!?」とか叫ぶだろう。落ち着いて! とか言ったところで絶対に落ち着いたりしない。とにかくまず頰をくっつけて自撮りするはず。「♯燃えてるー!」アホだ。そして走り出す。それもお互い逆方向に、富士の手を振り切って猛ダッシュ。人の渦の中にダイブして、揉まれて落ちて踏まれて転がり、すぐに姿は見えなくなる。そうなれば姉と兄を捜さなければいけない。二人はきっとすぐに見つかる。ここで一番目立つ場所を取り合って、肘で脇腹を押し合ったり

これでどうにか──

「どうも、なんかすいません、色々と」

はっ、と富士は顔を上げた。

想像の中でみんなを脱出させている間に、客席に流れていた音楽が静かな曲に変わっていた。

下りたままの幕の前では、あの猫背のパーカー男が手持ちマイクで話し始めている。さっきと同じ恰好のままで一礼すると、客席から軽い拍手が起こる。富士も慌ててそれに倣う。

「すいません、すいません。どうもありがとうございます。えー、そういうわけでそろそろまた始めようかな、と思ってるんですが、その前にご説明をさせていただきます。もう、なんていうかいつものやつで、飽きたよって方もいらっしゃるかもしれないんですが、すいません」

男は、「さて!」声を張った。

「バーバリアン・スキルには、観劇する際のお約束があります! まず一つ! おもしろかったら、笑って下さい。二つ! 悲しかったら、泣いて下さい。三つ! つまらなかったら、怒って下さい。前の方のみなさん、いいですかー?」

舞台に近い席の列から、いいでーす! 返事が飛ぶ。

「真ん中のみなさん、いいですかー?」

同じく、いいでーす! そして、

「後ろの方のみなさん、いいですかー?」

戸惑いと恥ずかしさで、富士はうまく声を出せなかった。隣の人も、前の人も、大きく返事をしていたが、口だけをモゴモゴ動かしてなんとかごまかす。

「ありがとうございます! それでは、ここから、一緒に行きましょう」

男は片手を高く上げた。

バイバイするように広げたその手を動かさずに動きを止める。音楽が次第に小さくなっていく。照明もだんだんと絞られて、広げられた手の平だけに白いスポットライトが当たったまま、劇場内は真っ暗になっていく。消えていく音楽の尾に重ねるように、どこからか風の音が聞こえてくる。それは高く低く、徐々に大きくなっていく。

真空の闇に吸い込まれていくような体感があった。

手だけがその中に浮かび上がり、まるであれが出口で、そこを目指して飛んでいるようだ。座ったままで軽い

「んあ────────────っ!」

びくっ、と驚いてしまう。

いつの間にか幕が上がっていて、舞台は眩しく照らされていた。その中央、さっきと同じく手を上げたポーズのままで、猫背の男が叫んでいる。姿はいきなり変わっている。学ラン姿にぴっちり横分け、メガネまでかけていて、富士はなぜか彼のことを中学生だと思った。というか、中坊か。ださい銀縁のメガネや、ちらっと見える

「もういやだよお! こんなの絶対いやだよお!」

机と椅子が並ぶ教室のセットに、いるのは彼一人。窓の外には曇り空が見えている。いかにも寒そうな風の音。

顔をいきなり真っ赤にして全力で叫ぶ中坊は、目に涙さえ溜めているようだった。なにかがものすごく嫌らしい。

「給食で嫌いなものが出てくるのはしょうがない! だって好き嫌いがある! たとえば十の食品があればそのうち二つが食べられない! だとすればこうなるでしょ! 好き! 好き! 好き! きらーい……。好き! 好き! 好き! きらーい……。好き! 好き! 理論上は、こういう十の給食が展開されるはずでしょ!」

ノリはほとんどコントだったが、きらーい……。でテンションが落ちる時の顔があまりにもおもしろくて、富士は早くも吹き出してしまった。

「なのに、このところはこうなんだ! きらーい……。きらーい……。きらーい……。きらーい……。きらーい……。きらーい……。きらーい……。きらーい……。きらーい……。きらーい……。これって、あれ? いじめじゃ、ありませんかあ?」

おもむろにきょとんと問いかけてくる顔も反則だ。富士はさらに笑ってしまう。前の席の人たちも笑っている。みんな、大きく肩を揺らしている。

嘆きの中坊はとことこと舞台を右へ、左へ。ペンギンみたいな歩き方で移動しながら、不満の言葉は止まらない。

陰気な目つきと猫背で熱く暗く喚かれるたび、客席からは笑い声が上がった。話の内容はしょうもないが、動きや言い方、顔、テンション、いちいち妙におもしろくて、富士も笑いっぱなしだった。現実のことなど完全に忘れ果て、目の前の中坊にひたすら笑わされてしまう。上演時間は九十分、その間ずっとこんな感じで笑わせてもらえるのだろうか。だとしたらかなり楽しいが。

「こんなの僕にはつらすぎるよ────────っ!」

舞台の中央で身を捩り、中坊は中身を絞り出すように叫ぶ。ぴーんと爪先立つその姿勢に、富士はまた能天気に笑ってしまう。

「僕、寒すぎ────────────────っ!」

と、ずっと続いていた風の音が強くなった。

冷たい空気が本当にふわっと吹き付けてきたような気がして、首の

そして、風が

舞台は突然暗転し、黒く四角に仕切られた窓の外に稲妻が

なにかが来る。

始まる。

奥からはスモークがもくもくと湧き上がり、その中をレーザーが下から上へ舐めるように動いていく。教室の風景は気が付けば、凍てつく氷原と化していて、あの中坊の姿もない。

雷鳴が

また風が強く吹いて……いや、違う。

風だとずっと思っていた音は、声だ。三人が叫んでいる。それに気が付いた瞬間、ぞくっと震える。大きな男と細身の男、そして女。

吹きすさぶブリザードの只中、遠い目をして客席を眺めている。毛皮の衣装で動きを止めたのは、しかし一瞬。煙の中から跳び出してくる。全身のバネで、信じられないほど高く。富士は思わず仰け反ってしまう。歯の根が合わなくなる。回るビームがステージに突き刺さり、煙を鋭く切り裂いていく。

……なんだこれは。

>>#1-3へつづく ※10/28(火)公開

◎第 1 回全文は「カドブンノベル」2019年11月号でお楽しみいただけます。

※掲載しているすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。