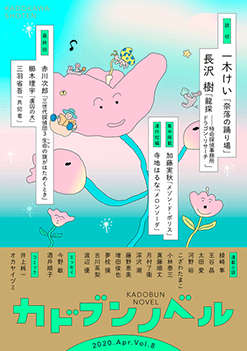

暴力団の真の狙いは何か? 仕事はできるが女には弱い名探偵が依頼人のために奮闘! 長沢 樹「龍探――特命探偵事務所 ドラゴン・リサーチ」#1-4

長沢 樹「龍探――特命探偵事務所 ドラゴン・リサーチ」

元敏腕刑事の遊佐龍太が営む探偵事務所「ドラゴン・リサーチ」は、警察の手に余る厄介な依頼が持ち込まれる特殊な探偵事務所。この遊佐龍太が活躍する『龍探―特命探偵事務所ドラゴン・リサーチ』が3月24日に角川文庫より発売。刊行を記念して、第一話をカドブンで特別公開します!

新刊はこちらから

>>前話を読む

「振り向くな。息が切れても全力で走れ」

並んで疾走する。

「……ちびるかと思った」

「何かするときは、予告してくれ」

「キスしたし。最期かもしれないってこと。命がけのことするってサインなの!」

「ムラッときたのか」

「それもあるかも」

国道132号と並行する路地に出る。「で、今後のプランは」

「直進あるのみ」

遊佐は簡潔に応えた。川崎港方面に向かっていた。この先は、より大規模な工業プラント地帯になる。

「橋……渡んの?」

マコはバッグを胸に強く抱いている。

「そうだ」

「意外な展開に戸惑うバーゴンでした!」

マコはカメラを自身に向け、言った。

「この期に及んでまだ撮ってたのか」

「撮れと言ったの誰よ」

運河が近づき、路地から国道に出る。

「でもこの先、島だよ? 行き止まりだよ? 海しかないよ」

四方を運河に囲まれ、石油化学系のプラントと巨大なタンクが林立する人工島だ。

「少なくとも、こっちに逃げ込むとは思わないだろう、連中も」

「この橋しかないんだよ? 日本とつながってんの」

「ここは外国か」

橋を渡り、道路脇の

「自ら……袋小路に入り込むとは、さては遊佐龍太とやら……敵の一味か」

声の明るさとは裏腹に、一瞬だったがマコの瞳に強い

「だったらさっき囲まれた時点で差し出しているさ」

木々の隙間から川崎方面を見たが、追っ手が来る気配はなかった。一本道で、敵が車で乗り込んでくれば逃げ場はない。しかし、陸橋周辺の込み入った工場街の捜索に時間を費やせば、希望はある。

「よし、逃亡再開」

「早いって!」

ライトアップされたインダストリアルなプラントを両側に見ながら走る。今や東京湾夜景クルーズの名所となった工場街だ。

「わかった! 海底トンネルでしょ!」

マコが唐突に声を上げた。

「正解」

国道132号線はこの先海底トンネルに入り、対岸の

「この先の公園に歩道の入口があったよね」とマコ。

海底トンネルには歩道も併設されていて、海に面した公園に入口があった。

「でも、わたしが思いつくくらいだから、向こうも想定してない?」

「確率の問題さ。君も気づくのに時間がかかった。敵が予測する確率が低い方を狙っているのさ」

だが、トンネルに入れば、幅約三メートルの一本道が二キロ近く続く。

「もし挟まれたら、さっきみたいな手は使えないよ。敵が気づく確率は低いだろうけど、読まれてたら逃げ出せる確率は絶望的!」

国道と並走する脇道に入り、公園に入り込んだ。

寒さが染みいり始める十一月の深夜。夜景を楽しむカップルが多い夏場と違い、人はほとんどいない。川崎港海底トンネルの換気塔脇にある歩行者用の入口が、闇の中ぼうっと光っていた。

「やんちゃ坊主たちがここに気づきませんように」

マコが拝み、二人で海底までの長い階段を下ってゆく。途中、自動ドアを抜け、さらに下る。

「君は耳を澄ませておけ」

階段を降りきり、通路に入ったが、中間点に向かって緩やかに下り、そこから対岸に向かって上る形になるため、前方を完全に見通すことはできない。

蛍光灯の無機的な光の中、足音と息づかいだけが響く。

遊佐は頃合いを見計らって立ち止まり、人差し指を立てマコに声を立てないよう制し、親指で壁を差す。

壁に

扉を開け、躊躇するマコの背中を押して、車道に出た。低い風の音がダイレクトに鼓膜を揺らす。深夜だけに、車の通りは少ない。

路肩の外側に一段上がった通路があるが、幅わずか数十センチだ。緊急時でない限り、歩行者がいていい場所ではない。

「カメラしまえ。ヒッチハイクするから俺に合わせてくれ」

戸惑うマコを背に、車を見極める。白いワンボックスが見えてきたところで、遊佐は大きく手を振った。ワンボックスが速度を

「

「元刑事をなめるな」

ワンボックスが停まり、助手席のウィンドウが下がった。

「なんだこんなところで、危ないだろう」

運転手が

「友達に途中で降ろされてしまって……彼女が吐いちゃって」

遊佐はほろ酔い演技で、ベイスターズの帽子を

「しょうがないな、いつまでも停めてらんないし、早く乗って」

マコを促し、後部座席に乗り込むと、運転手は慌ただしくアクセルを踏み、急発進した。

「

遊佐はマコに顔を寄せ、「避難扉から出ても、事故が起きない限り通報はされない。安心しろ」と囁いた。

数分とかからずトンネルを抜け、倉庫街に出る。東扇島だ。

「ありがとうございます。適当なところで降ろしてください」

遊佐は言った。

「と言ったって、なんにもないだろう、この辺」

東扇島も人工島で、物流センターと倉庫、公園くらいしかない。この時間、公共の交通機関もない。「このまま湾岸線に乗っちゃうんだけど……」

「高速代払います。手間でしょうが

「仕方ないね……」

車は高速に乗り、

マコは黙ってムービーカメラを取り出すと、ファインダーを覗き、撮った映像を確認していた。その視線は打って変わって鋭く、彼女がクリエイターであることをうかがわせた。

車は本牧元町の手前の本牧ジャンクションで湾岸線から3号線に乗った。マコはファインダーを見続けていて気づかないようだ。

「どこ、ここ」

「とりあえず中で休もう」

遊佐はマコの背を押して公園に入ると、近くのベンチに座らせた。

「悪いが俺にも撮ったものを見せてくれ」

遊佐は返事の前に、彼女が手にしたムービーカメラを取りあげた。

「ちょっとなに」

「追ってきた連中の顔を確認する」

車中、彼女はビューファインダーを使わなかった。なにを確認していたのか想像はできた。

「すぐに済む」

視線でマコを制した。彼女は口をすぼめて息を吐くと、そっぽを向いた。遊佐は、ビューファインダーを開き、映像を確認する。やはり──陸橋下での追っ手の顔以外は、ほとんどが遊佐の動きと顔をとらえていた。各局面での表情の変化、言葉、決断。生と死の記録ではない。しかし強いメッセージ性を感じる。

「テーマは俺か」

「かな」と、素っ気ない返事が返ってくる。

「つまり俺が信頼できるか、信用していい人間か見極めたかったんだな、修羅場での表情を見て。映像作家らしい発想だな。それで俺はお眼鏡にかなったかい?」

人影がふたつ公園に入ってきて、遊佐とマコの前で立ち止まった。腰を浮かしかけたマコの両肩を、手で押さえる。「仲間だ」

一人は遊佐とマコをここまで運んできた運転手。もう一人は金のネックレスに金のブレスレットをつけた、ハイブランドスーツにロングコートの巨漢。

「悪かったな、織原」

遊佐は〝運転手〟に言った。

「人使いが荒いな、相変わらず」

織原は応えた。中肉中背で、シャツの上にブルゾン。どこにでもいそうな

「二人とも警察官だが、君と俺が銃撃されたと知りながら上に報告しない悪徳警官だ」

遊佐は

男は肩を怒らせ、ため息をつくと、ビューファインダーを覗いた。

「彼は県警組織犯罪対策本部の

「うるせえウンコ

横浜スタジアムの巨大なシルエットを背負い、ビューファインダーの淡い光に照らされた大神の顔が怒りの大魔神のようだ。

「前にいる三人は、

翼ファイナンスの背後に恒川一家、興和クレジットの背後に一秀会がいるという。さすがに暴対法が強化されている中、組員を直接出してくるような真似はしない。

「同じ系列同士なんだな」

遊佐は大神に確認する。

「これを見る限りはな。最近仙堂の動きが活発でな、戦争の準備と見ている」

大神はカメラを遊佐に返し、ドスの利いた声で言う。「戦争には金が要る」

「上納金か」と

どこがどれだけ収めたか。それが組織内でのヒエラルキーに影響する。

「相手はどこだ。青浜会か」

織原が聞く。

「まさか。叩くなら本牧の中国人だろう。節度もしきたりも知らねえ、半グレだ。仙堂の島と境界が接していて、最近

「

織原が合点したように言った。「半グレと言うより、実質マフィアだろう」

銃器、違法薬物の売買、売春、窃盗、強盗、詐欺となりふり構わず金を稼ぎ、勢力を広げつつあるのがシェンロン・グループだ。

「中華街の老人たちの

大神は吐き捨てる。「鉄の結束。鉄の

グループの核となる組織、『横浜神龍』は十二年前、中国残留孤児の二世、三世によって結成された暴走族で、ネイティブな日本語を操る。凶暴で強引、暴力に躊躇がなく、瞬く間に周辺の暴走族を吸収した。

七年前、中国系マフィアの幹部が加わると大きく変質。あらゆる犯罪に手を染める半グレ集団となった。

「半グレは暴対法も関係ないからな、余計にタチが悪い」

マコが借りた先のひとつが『シェンロン』の系列だったのかもしれない。仙堂組との抗争が近づいているのなら『シェンロン』も金が必要になる。

「仙堂とシェンロンだが、小競り合いは始まっているのか」

「目立つものはないが、こっちも備えておかんとな」

「今の状況で道具使うと思うか」

遊佐は聞いた。

「なにかあれば俺たちが天下ご免で潰す口実になるが……」

大神は、わずかに思案する。「シェンロンの行動は読めねえ部分が多い」

撃ってきたのがシェンロンなら恒川一家、一秀会の戸惑いは説明できるが、発砲が覚知されれば、戦争の前に警察に介入の口実を与えることになる。数十万円程度の金で銃撃というリスクを負うのか? たとえシェンロンが常識外で凶暴な組織だったとしても。

違和感はまだある。銃撃は威嚇だと余裕をかましていたマコが、陸橋下で囲まれた時は、本物の恐怖を感じていた。引き離したと思っていた追っ手に、囲まれた意味。

「発砲がシェンロンなら、大手を振って動きたいんだがな、織原」

「遊佐の仕事が終わるのを待て」

「実弾飛んでんのは事実だろうが。証拠隠滅される前になんとかしろ、遊佐」

「努力はする」

遊佐は肩をすくめつつ応える。

「お前、仙堂の副本部長とまだつながっているだろう。嬢ちゃんが何したか知らねえが、ナシはつけられねえのか」

警官時代に

「金がからんでいるし、相応の見返りがなければ話はできない」

遊佐は言った。

その見返りは金か、それと同等の価値があるもの。だったら、金を返せという話になる。しかも仙堂はいま金が必要だ。

「一日二日待ったせいで戦争が起こったら、責任取れんのか指導官様よ」

大神が織原に矛先を戻し、

横目で表情を観察する──口を真一文字に結び、目には悲壮感。自分が相対している連中の恐ろしさ、大きさを実感したのか……いや違う。確かに恐怖を感じてはいるが、それでもやり抜こうとする、決意の目だ。

「大神、感謝する。織原、また連絡する」

マコの肩に手を回し、横浜公園を後にする。「家に戻るんだろう。引き続き警護する」

公園から織原と大神が出て来た。大神はこちらを

「乗ってけ。少なくともここまでは尾行されていない」

路上では、遊佐とマコをここまで運んできたワンボックスがハザードランプを点滅させている。

「悪いな。引き続き頼む」

マコを後部に乗せ、ハンドルを握る。

「どこへ向かう」

「とりあえず五反田」

マコは

「守りたいのは、家族か。それとも──」

遊佐はバッグのノートパソコンに視線を移すが、マコから明確な反応はなかった。

川崎で、第一京浜から

「どこ? なに?」

「俺の事務所だ、少し準備が必要だ」

「準備ってなに」

身構えたマコと、執務デスクの前で向かい合う。

「まず携帯電話を見せてほしい」

マコは渋々といった様子でバッグから携帯電話を取り出し、差し出した。最新機種ではなかった。これでGPSの線は消えた。

「ノートパソコンはいいの?」

「もういい。ありがとう」

遊佐は受け取ることなく言った。ノートパソコンは恐らく追っ手に対するダミーだ。

「もうひとつ。君が日常生活に必要ないものを持っているのなら、今ここで出して欲しい。でなければ身体検査することになる。時間はとりたくないだろう」

「ここで脱ぐ?」

マコは挑発的に言い返してきて、服に手をかける。「別に探偵さんならいいよ」

「待て、その任は俺じゃない」

ダイニング側のドアが開き、直海が入ってきた。「彼女がやる。俺の元妻で信頼できる女性だ」

「こんばんは。夜中に身体検査をお願いされたただの元妻よ。あなたのことは何も知らない。知っているのは、探すべきものだけ」

直海は腰に手を当て、小首を傾げる。「ま、このひとの前で脱ぎたくなる気持ちはわからなくもない。龍太、出てって」

直海に睨まれ、ダイニングに退避して扉を閉じた。

呼ばれたのは五分後だ。事務所に戻ると、マコが上着を着ているところだった。仁王立ちの直海の手には薄く小さな箱型の金属がふたつと、不自然に大きめなペン。

「どれも盗聴器ね、これ。ペン型はお尻のポケット、あとのふたつはブラの中にあった。電源は切ってある」

直海はまだ温もりがある盗聴器を遊佐の

均整の取れた後ろ姿が、ダイニングに消えた。

これで全体像が見えてきた。

「もうこれは役に立たない。電波が届く範囲はせいぜい半径二百メートルだ」

遊佐は盗聴器を執務デスクに置いた。「五反田なんて

▶#1-5へつづく

◎第 1 回全文は「カドブンノベル」2020年4月号でお楽しみいただけます!