【特別公開】祝・直木賞&山本周五郎賞受賞! 鬼才・佐藤究がアステカの呪いを解き放つ!「テスカトリポカ」#2

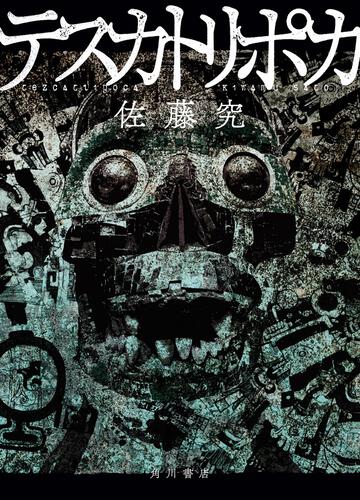

佐藤 究「テスカトリポカ」

※本記事は「カドブンノベル」2020年12月号に掲載された第一部の特別公開です。

鬼才・佐藤究が三年以上かけて執筆した本作は、アステカの旧暦に則り、全五十二章で構成される。

時を刻むように綴られた本作の第一部十三章を、直木賞、山本周五郎賞受賞を記念して特別公開する。

>>前話を読む

2 öme

アレハンドラが

行ってみようか。

ルシアはその思いつきをすぐに打ち消した。無理だった。知り合いもいなければ、言葉もわからない。アレハンドラを頼りたくても連絡先を知らない。出稼ぎ労働者の友情は、すれちがう旅人と同じでその場かぎりだ。それにメキシコ人の自分は日本にあるというペルー人コミュニティの輪にも入れないだろう。

だが、それでも海の果てへの思いは、不思議とつのるばかりだった。

なぜなのか? ルシアは自分に問いかけた。行ってどうする気なのか?

答えがあるとすれば、おそらくそれは人生の希望や、幸福を探し求めているからではなく、ほとんど空っぽになってしまった自分の心のためでしかなかった。

あの町で育つうちに、心臓をえぐり取られたように胸に空いた穴、もうその穴を埋めることはできないし、埋めようとも思わない。だったら私は、もっと空っぽに近づきたい。

彼女の願いは、生きながらにして風のような無になることだった。それは流浪を意味しているのかもしれなかった。クリアカンを出た旅はまだ終わっていないのだ。知らない土地で、誰でもない者になる。メキシコでも、ペルーでも、アルゼンチンでもなく、アメリカ大陸の外側の、ずっと遠くの東洋の島国でなら、自分はすべてを忘れられるかもしれない。砂漠よりも広い、海の果てまで行けば。

アレハンドラの話していた日本へ向かう出稼ぎグループに交ざって出発することも考えたが、メキシコの観光地であるアカプルコにそういった目的を持つ人々はいなかった。

クリアカンを出るとき、身分を証明する書類を持ちだしてきたルシアは、アカプルコの役所でパスポートを作り、日本行きの短期滞在ビザについて調べた。メキシコ人は、ペルー人やコロンビア人とはちがって、ビザ取得は必須とされていないのがわかった。ビザなしで、最大百八十日間滞在できる。ただし九十日間を超える場合は、在留期間満了前に日本の法務省に出向いて、書類を更新しなくてはならない。

どこの国であれ、役人とはなるべく関わりたくはなかった。強制送還されるかもしれない。それでも最大百八十日、半年間は日本にとどまることができる。

アカプルコ国際空港から、生まれてはじめて飛行機に乗ったルシアは、兄のような最期を迎えずに国境を越える自分の現実が、なかなか信じられずにいた。もっと信じられないのは、空から見下ろす海の青さだった。

ルシアが

東京ではビジネスホテルに泊まった。この都市では息をするだけで金が消えていく。物価の高さに怯えながら、ルシアはやっと仕事を見つけた。

雇われて十七日目に、オーナーから呼びだされた。解雇される、と思った。もしかして警察を呼ばれたかもしれない。

怖るおそるオフィスのドアを開けると、オーナーが地図を広げて座っていた。オーナーは面接のときと同じく日本語と細切れの英単語を交えて話し、ルシアは英語だけを聞き取って、ときおり質問を挟みながら、話の内容をつかんでいった。アカプルコで少しだけ身につけた英語が頼りだった。

「サウスサイド、カンサイ、オーサカ。

最後にオーナーは、単語の羅列ではない英語でこう言った。

新たな働き口を紹介されたルシアは、六本木でスペイン語表記の地図を買って、はじめて乗る新幹線で大阪に向かった。

雑居ビルの二階の一室で、オーナーの言ったとおり、客は中国のゲーム、麻雀を楽しんでいた。つぎにルシアが案内された四階では、誰も麻雀などやっていなかった。ライトグリーンのマットを敷いたテーブルにチップが積まれ、男たちや女たちがルーレットに、ポーカーに、ブラックジャックに興じていた。客は日本人だけではなかった。

男がルシアの肩を

ここがどういう場所なのか、説明されるまでもなかった。ひと目見てカジノだとわかる。ただし、日本でのカジノ賭博は犯罪行為に当たる、という話は初耳だった。メキシコではカジノは合法だった。

ルシアは手提げ袋を持ったまま考えた。ほかに行くあてもない。とりあえずここではIDなしで働けるし、給料はホテル清掃の三倍もらえる。

翌日の夜から働きはじめた。髪を結い上げて、頭を長い

最初の滞在期限の九十日が近づくと、闇カジノの店長に相談し、日本語学校の在学証明書を手渡された。もちろん偽造だった。彼女は地方入国管理局で、いつわりの語学留学の苦労を語りながら、滞在資格の更新に成功した。

アカプルコで会ったアレハンドラのような友人はできず、いつも孤独だったが、金に余裕ができたおかげで衣服や化粧品にくわしくなり、気晴らしの買い物を終えると、バーに行って酒を飲んだ。口説いてくる男たちをあしらうのが面倒で、一人でも静かにすごせる店がどこかにないかと思い、ある日、闇カジノの店長に尋ねてみた。

店長は言った。

一人で飲めるところ? そんなもん家で飲め。それが嫌なら

彼女は教えられた

ルシアはバーボンを飲み、キューバ産葉巻の香りを味わった。

常連になると、メキシコのハリスコ州から輸入されたメスカルを頼むようになった。壁に置かれている瓶がずっと気になっていた。メスカルは

その冬、カジノの常連客に風邪をうつされたルシアは、休ませてほしい、と店長に電話で頼んだが認められず、遅刻してでも出勤してくれと言われた。薬を飲み、化粧をし、ロングコートを着て、マフラーを巻いた。熱のせいで鏡に映る自分がかすんで見えた。客にもらった〈エルメス〉のメッセンジャーバッグを抱え、ブーツを履き、ふらつく足取りでマンションを出た。

深夜一時の開店時刻から一時間遅れて雑居ビルの前に着いたルシアは、赤い光が建物を下から照らしている眺めに立ち止まった。まるで燃えているようだった。だが火災ではない。

大阪府警の十一台のパトカーが、回転灯をきらめかせていた。護送車も

現行犯逮捕された闇カジノの従業員と客が野次馬に見送られ、つぎつぎと護送車に乗せられていく。ルシアはすぐにマンションへ引き返した。偽名で働いていたにせよ、難波に

心斎橋筋の葉巻バーを頼る? まさか。あの店の客は、警察に何か訊かれたら答えるタイプの男ばかりだ。

熱が上がってきて、悪寒がひどくなり、吐き気が襲ってきた。滞在期限の百八十日目がまもなくやってくる。それについても考えなくてはならない。ルシアは疲れ切っていたが、重いキャリーケースを引きずって、パトロール中の警官の姿を見逃さないようにしながら、夜道でタクシーを拾った。

「新大阪駅まで」と告げた。終電出てますけどいいですかと運転手に訊かれ、「はい」と答えた。始発がうごくまで、近くのファミリーレストランで時間をつぶすつもりだった。

ドアが閉まりタクシーが走りだしたとき、ふいに一人の男の顔が浮かんだ。葉巻バーで会った客。めずらしく声をかけてきた男、ただ一度会ったきりの。

「仕事は何を?」と男は言った。

友人であれば多少の会話も許されるが、基本的に他人に干渉しないのが葉巻バーのルールだった。

せっかくの休日なのに男に口説かれるのがわずらわしくて、ルシアはそこにいた。話しかけてきた男はルールを破っていた。彼女は男を無視して煙を吐き、カウンターの奥にいるバーテンダーをちらと見た。するとはにかむような微笑みが返ってきた。

ルシアは思った。はじめて日本に来たころはまったく理解できなかったが、今では読み取れる。

バーテンダーの笑顔は、闇カジノの店長もときおり見せる表情と同じだった。

「

「雀荘? 雀荘って言ったのか」男は眉をひそめて、ルシアの横顔をじっと見つめた。「雀荘ってのは、どこにあるんだ」

「難波」

「ねえさん、

「麻雀できるかってこと?」

「ああ」

「

「だろうな」男はなおもルシアの横顔を見つめながら、肩を揺すって笑った。

男はルシアに店でいちばん高いバーボンをおごり、だまって葉巻を吹かした。かすかに開いた口からドライアイスが気化したような煙が流れだして、暗い照明の下でゆるやかに渦を巻いた。闇カジノでルシアの尻に手を伸ばしてくる男たちとはちがい、

「ところで、おれも店を持っている」と男は言った。「クラブだよ。ねえさんが働きたかったら、いつでも相談に乗る。外国人ならもう雇っているし、ねえさんなら大歓迎だ。場所は大阪じゃないがな。どうだ? 交渉しないか?」

ルシアは首を横に振った。男に名前を訊かれたので、念のために偽名の〈アレハンドラ〉を名乗った。

男がカウンター席を立つと同時に、バーテンダーが預かっていたコートをすばやく用意して差しだした。コートの袖に腕をとおした男は、座っているルシアに近づき、カウンターに片肘を突いて、彼女の目をのぞきこんだ。「生きていくってのは、しんどいよな。そりゃいろいろあるさ。ねえさんみたいな

葉巻バーで一度会った男を思いだしたルシアは、タクシーに揺られながらバッグのなかをかきまわし、渡された名刺を捜した。闇カジノの客の名刺は一枚もないが、別の場所でもらったものは捨てずにいた可能性があった。

名刺は手帳のなかに挟まっていた。クラブで外人も雇っていると話していた男の名刺。

Club Sardis

Saiwai, Kawasaki, Kanagawa

Kozo Hijikata

ルシアは名刺を裏返した。手書きの携帯番号があり、つづけてこう書いてあった。クラブ・サルディス、神奈川県

印刷された英語にも、手書きの日本語にも、ハウスナンバーやストリートナンバーらしきものは記されていなかった。本当に店はあるのか。ルシアは考えた。もしかして、これも闇カジノなのか。わからなかったが、決断をためらっている余裕はなかった。

始発を待ちつづけた長く暗い夜が明けて、関東へ向かう新幹線の座席で目を閉じたルシアは、

迎えに現れた男と再会したルシアは、すぐにクラブに案内された。まだ営業前だったが、店は実在し、給料もきちんと支払われることを知った。そこは闇カジノではなかった。ルシアの懸念はすべて外れたように見えた。だが土方興三は彼女が直感したとおりの人間で、暴力団幹部だった。幸区にある高級クラブと、川崎区の港湾倉庫の経営をまかされていた。

ルシアは男の素性を知っても動揺しなかった。わかりきっていたことだった。彼女は大阪府警から逃げなくてはならず、滞在期限も迫っていた。川崎のクラブでホステスとして働きだしたルシアは、土方興三と暮らすようになった。

彼女はこう思っていた。

どんなに悪い男だろうと、メキシコの

▶#3へつづく

(「カドブンノベル」2020年12月号より)