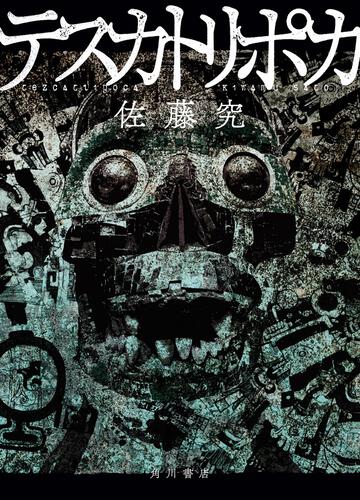

【特別公開】祝・直木賞&山本周五郎賞受賞! 鬼才・佐藤究がアステカの呪いを解き放つ! 「テスカトリポカ」#1

佐藤 究「テスカトリポカ」

※本記事は「カドブンノベル」2020年12月号に掲載された第一部の特別公開です。

鬼才・佐藤究が三年以上かけて執筆した本作は、アステカの旧暦に則り、全五十二章で構成される。

時を刻むように綴られた本作の第一部十三章を、直木賞、山本周五郎賞受賞を記念して特別公開する。

まずは第一章、メキシコの北西、シナロア州のクリアカンから幕は上がる――。

第一部 顔と心臓

ただし、神々だけは本物である。

──ニール・ゲイマン『アメリカン・ゴッズ』

(金原瑞人/野沢佳織訳)

1 cë

メキシコ合衆国の北、国境を越えた先に〈

だが逮捕を免れたとしても、全員が無事に旅を終えられるわけではない。国境警備隊のヘリコプターに見つかれば、羊の群れのように追い立てられる。人権団体に非難されているこの作戦は、〈ダスティング〉と呼ばれ、低空飛行で迫るヘリコプターによって徒歩集団を

それでも人々は、出口のない貧しさの連鎖から抜けだそうとして、国境をめざしつづける。どうしてもたどり着かなくてはならない。太陽のように燃えさかる資本主義の帝国へ。アメリカへ。

メキシコ北西部、太平洋側の町に生まれたルシアも、できるならそうしたかった。国境を越えてアメリカへ行ってみたかった。空想上の

一九九六年。ルシア・セプルベダは十七歳の少女だった。インディオとスペイン人の血を引くメスティーソ。つややかな黒髪と、その髪よりもさらに色濃い黒曜石のような大きな黒い瞳をしていた。

彼女の生まれたシナロア州の州都クリアカンは、事情を知らない観光客──そんな人間は絶対に来ないが──には、ごく普通の町のように映るはずだった。しかしその町には、法とは別の秩序があった。暴力と恐怖。どこにでも死体が転がっているわけではない。それでいて町は戦場に等しかった。いつまで待っても国連軍が介入してこないようなタイプの

カルテルが町に君臨し、その構成員の

メキシコのカルテルは国内の町どころか、海外にまでネットワークを広げ、世界規模のビジネスを展開する。主力商品は〈

アジア──日本、フィリピン、そしてとくにインドネシア──は今後のさらなる成長が期待できるマーケットとして見られている。しかし、それらは今のところコカインよりも

カルテルはコロンビアやペルーに専属契約の農場を持ち、コカイン生産量を管理し、製造、輸送、分配までをみずからおこない、政治家、官僚、検事、警官らを買収して、彼らを麻薬ビジネスの内側に取りこみながら、新しい資金洗浄法を常に考えている。誘拐、拷問、殺人などの計画的な実行も業務の一部であり、壮大なスケールの犯罪企業体を無数の

クリアカンに暮らすルシアは、幼いころ、首都メキシコシティの私立高校へ入学する夢を描いていたが、小さな食料雑貨店を細々と経営する両親に、生活費と二千ペソの月謝を払わせることなどできなかった。ルシアは知っていた。おそらく自分は地元の高校にも入れない、と。両親は麻薬ビジネスとは無縁でいつでも貧しく、借金もあった。相談もせずに高校進学をあきらめたルシアは、食料雑貨店を手伝いはじめた。

雨季の七月の午後、彼女が店番をしているときに、二人の男が入ってきた。一人はビデオカメラを回していた。町の人間ではなかった。テキサスからやってきた観光客かと思ったが、今のクリアカンは観光にはふさわしくない。

二人は観光客ではなかったが、アメリカ人だった。ビデオカメラを持ったアメリカ人が「

ジャーナリストと聞いてルシアは不安を感じた。この町で取材の対象になるのは彼らだけだ。

彼女の不安は的中し、翌日二人はどこかで連絡を取りつけた三人の

ルシアはアメリカ人の無神経さを呪いつつ、どうか何ごとも起きませんように、と神に祈った。聞きたくもなかったが、男たちの低い声は店のなかによく響いた。ほかに客はいない。彼らがいては誰も寄りつかない。

ベルトに拳銃を挟んだ三人は、ビデオカメラを向けられるのを楽しんでいる様子だった。

「この世でいちばん強いのは、自分たちだと思ってる?」アメリカ人が

「それは信仰の話か」と

「いや、現実の話だよ」

「だったら、おまえら

「へえ、そう思うの?」

「おれたちはこの国の

仲間の話をだまって聞いていた一人が笑いだす。「ただし連中が

「どういうこと?」とアメリカ人が尋ねる。

「おれたちが笛を吹けば、すぐに死がやってくるってことさ」

男たちは空の瓶をレジに残して出ていき、撮影係があとを追いかけた。

二人のアメリカ人は週末まで取材をつづけ、ルシアが彼らの強運と神のご加護を信じはじめた直後、日曜日の朝に、町の外れの空き地でどちらも死体となって発見された。

二人が

二人の死を小さく報じる新聞記事を見て、ルシアはため息をつき、目を閉じた。

これが、私の住んでいる町。

ルシアには二歳上の兄がいた。名前はフリオ、やせて骨ばった体つきで、背が高く、肩幅が広かった。地元の仲間に〈

フリオもまた、たくさんの人々と同じように、アメリカに渡って働き、貧しい両親に送金して生活を支えるのが望みだった。

長く働くためには、どうしても不法に国境を越える必要がある。

だが一人では不可能で、密入国ブローカーの力を借りなくてはならない。

不法にアメリカに入るルートは〈コヨーテ〉が仕切っていた。彼らは

フリオはコヨーテではない密入国ブローカーを懸命に探した。そんなことは

一度でもコヨーテの力を借りてしまえば、

ついにフリオは「おれはコヨーテじゃない」と話す男を見つけた。元国連職員だったというその男に運命を託して、フリオは苦労して貯めた二万ペソを払った。それはあまりに無謀な賭けだった。

二日後、見知らぬ男がフリオの前に現れ、「国境を越えたいのなら追加で二万ペソを払え」と告げた。「払えないならアメリカにコカインを運ぶしかない」

つまりフリオが見つけた相手も、当たり前のように

フリオは男の要求を断った。運び屋をやれば死ぬまで抜けられない。二万ペソを返してほしかったが、あきらめるよりほかなかった。だまされて金を巻き上げられた──普通であればこれで話は終わるはずだった。しかし、クリアカンでは終わらない。ものごとの結末は、

翌日、フリオは変わり果てた姿で見つかった。両目をえぐりだされ、舌は切断されていた。全裸で路上に転がされていたが、長い手足はすべて関節のつけ根から切り落とされていた。フリオはコヨーテ以外の密入国ブローカーを探した罰を受け、見せしめにされた。

こうしてルシアの兄は、十九年の生涯を終えた。

敵に顔を知られないように黒い目出し帽をかぶった警官たちが死体遺棄現場にやってきて、黄色い規制線を張り、写真を撮り、現場検証をすばやく終わらせた。規制線が外され、鑑識に回すフリオの死体が車で運び去られるまで、二十分もかからなかった。

アスファルトに染みついた血、

泣き叫ぶ両親の代わりに、ルシアは葬儀の手配をし、遺品のうちで金に換えられる物はみんな売り払い、兄の余計な思い出は一つも残さないように努めた。

決断するならこれが最後のチャンスだ。ルシアはそう思った。ここで行動を起こさなければ、恐怖に身がすくむばかりで、一生この町を抜けだせない。

両親への置き手紙すら書かなかった。下手な証拠を残せば誤解が生まれ、

兄とはちがって、コヨーテ以外の密入国ブローカーを探したりはしなかった。そもそも他人を頼らなかった。

国境の北、アメリカへ渡るのに

彼女は南をめざした。

十七歳のメキシコ人少女の冒険。

牛肉を運ぶトラックの荷台にまぎれこみ、毛布にくるまって木陰で眠り、知らない州の知らないバスに乗り、ひたすら南下する。やせこけた老人が乗る牛車よりもさらにのろまな農家のトラクターを呼び止めて、むりやり乗せてもらったこともあった。

相手がどんなにやさしげな笑顔を見せてこようと、信用しない。

彼女は故郷でそれを学んできた。たとえ老婆だろうが、身の危険を感じれば服の下に隠した小型の

ナヤリット州、ハリスコ州、ミチョアカン州──いくつもの夜を乗り越えて、十七歳の少女は南下をつづけ、太平洋をのぞむゲレーロ州の港湾都市アカプルコにたどり着く。

まだ生きている。

潮風に吹かれながら、ルシアは

ルシアは十字を切り、

観光客でにぎわう九〇年代のアカプルコの光景が目にまぶしかった。クリアカンにくらべれば天国のような土地だった。

やがてこのアカプルコも

町の

い

観光客でにぎわう暑い五月の午後、いかにも金まわりのよさそうな、身なりのいい白人の若者が

並べられたマッチに気づいた瞬間、ルシアの顔はひきつった。何も気づかなかったふりをして、若者のグラスに水を

「どうしたの?」

「声をかけられたり、名前を覚えられたりしないで」

「あいつ、何かふざけたこと言った?」ペルー出身のアレハンドラは眉をひそめた。

ルシアは固く口を結び、何も答えなかった。

ほどなくして白人の若者は食事を終え、静かに口をナプキンで拭き、代金と

戻ってきたアレハンドラは笑っていた。「もしかしてあのマッチ棒?」

今度はルシアが眉をひそめる番だった。アレハンドラも、あの意味を知っているのだろうか?

「引っかけようとしたってだめよ」アレハンドラはなおも笑いながら言った。「

言葉の出ないルシアのエプロンのポケットに、アレハンドラは紙幣をねじこんだ。「ほら、あんたの

ハリウッド俳優も出演している人気シリーズで、物語の舞台はアカプルコ、主人公はカルテルの幹部をめざす若い

ルシアは食事をしながら、本気で

兄のことを思いだす。それと両親。神の教えに背いて自分は老いた父と母を見捨て、故郷を出てきた。でも、と彼女は考える。最初に神に逆らったのは誰? 兄をあんなふうに殺して平然と生きているのは? あいつらからコカインを買っているのは? テレビドラマ?

ルシアがアカプルコで働くようになって一年がすぎた。仕事を終えたロッカールームで、アレハンドラに「もうすぐ店をやめる」と告げられた。ルシアのたった一人の友人は、勤務用に束ねた長い髪をほどき、頭を左右に振りながら言った。「ちょっとだけ故郷のペルーに帰って、つぎは

思いがけない言葉だった。

「短期滞在ビザで入国して、そのあいだにとにかく円を集めるのよ」とアレハンドラは言った。「日本の通貨は強いから。あんたたちみたいに隣にアメリカがある国民とちがって、ペルー人は日本へ出稼ぎに行く。トーキョー、カワサキ、ナゴヤ、オオサカ──」

ルシアにとって、それは驚くべき発想だった。そしてアレハンドラの言うとおり、たしかにメキシコ人は人生の転機がアメリカにしかないと考えがちだ。だから、命がけで国境を越えようとする。

「向こうで日本人と結婚できれば、もう言うことなしね」給仕の制服を脱いで下着一枚になったアレハンドラは、ロッカーのなかに腕を伸ばし、ハンガーにかけたオレンジ色のTシャツをつかんだ。「そうしたらずっと働ける」

「どこにあるの、日本って?」ルシアはまだ給仕の制服のままだった。袖のボタンすら外していなかった。

かぶったTシャツのなかでもがいていたアレハンドラは、いきおいよく頭を突きだすと答えた。

▶#2へつづく

(「カドブンノベル」2020年12月号より)