【特別公開】祝・直木賞&山本周五郎賞受賞! 鬼才・佐藤究がアステカの呪いを解き放つ!「テスカトリポカ」#3

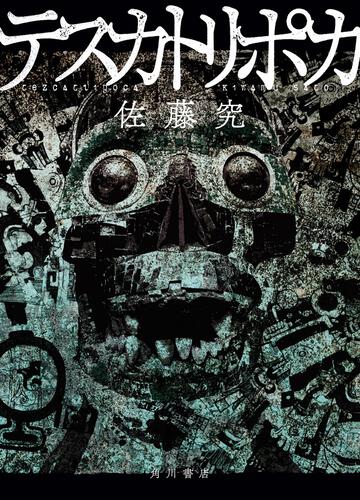

佐藤 究「テスカトリポカ」

※本記事は「カドブンノベル」2020年12月号に掲載された第一部の特別公開です。

鬼才・佐藤究が三年以上かけて執筆した本作は、アステカの旧暦に則り、全五十二章で構成される。

時を刻むように綴られた本作の第一部十三章を、直木賞、山本周五郎賞受賞を記念して特別公開する。

第三章からは、メキシコと日本の血を享けた少年コシモの数奇な人生がはじまる――。

>>前話を読む

3 ëyi

土方コシモは二〇〇二年三月二十日水曜日、川崎区の病院で生まれた。記録された出生時刻は午前四時八分、体重四千三百グラムの大きな新生児だった。

父親の土方興三は暴力団幹部の日本人、母親のルシアは父親の経営するクラブで働くメキシコ人、二人は正式に結婚したのでルシアの在留資格が認められ、息子には日本国籍が与えられた。

赤ん坊の泣き声を嫌がって、父親は家を空けるようになり、二十三歳のルシアは一人で息子を育てなくてはならなかった。身寄りもなく友人もいない。

川崎には多くの外国人労働者が移住していたが、メキシコ出身者はまれな存在で、とくにコミュニティもなく、結婚したことでルシアの孤独はいっそう深まり、物質的には満たされても心はますます空っぽになった。

その空虚さこそ、彼女自身が望んだものだった。

だが、人はみずから望んだものに傷つけられる。

息子の誕生をきっかけに、捨てたはずの故郷の景色がよみがえるようになった。目の前にもう一人の、自分と同じように孤独で小さな人間が現れたのだ。いったい彼に何を伝えればいいのか? 彼のルーツはどこにあるのか? 目に焼きついている兄の死体、泣き叫んでいる両親、私が持っているものは、むなしさと憎悪ばかりだ。ルシアは思った。罪深い記憶のほかには、本当に何もない。

ルシアは過去に取り

たった一度だけ訪れた首都メキシコシティ、そこで目にしたきらびやかな独立記念日の祝祭の思い出も語った。九月十五日の午後十一時、

夜空に花火が打ち上げられ、国旗を表す緑、白、赤の三色の光がまばゆく輝き、パラシュート部隊が降りてくる。兄とともにパリのシャンゼリゼ通りを模して造られたレフォルマ通りを歩くルシアは、信じられない量の花火と、地鳴りのように響く大歓声にひたすら圧倒され──

ルシアの目は、いつしか宙をさまよい、記憶と現実の区別がだんだんつかなくなっていく。幼いコシモには、何が何だかわからない。夢中で語る母親の顔を、見つめ返すばかりだった。

コシモは保育園にも幼稚園にも通わなかった。母親と二人きりで、たまに父親が現れた。コシモは家でテレビを

二〇一一年、神奈川県で〈暴排条例〉──正式名は暴力団排除条例──が施行されると、土方興三の生活は急激に苦しくなった。三年前に起きたリーマンショックによる損失を穴埋めできずにいた状況で、組の関与する口座をつぎつぎと凍結された。条例に応じて、高級クラブの経営権も手放すことになった。残された港湾倉庫の経営に集中し、財政を立て直そうとしたが、条例を好機と見て

土方興三は愛車を売り払い、酒を飲んでは荒れた。幹部に昇格して以来、ひさしくやらなかった路上の

留置場で夜を明かし、不機嫌のまま家に帰ると、理由もなくルシアを殴った。怖ろしい父親にいたぶられる母親の姿を、幼いコシモはじっと見ていた。そんな日々がつづくうちに、ルシアの口数は減り、感情を表に出さなくなり、ついには食事も作らなくなった。

九歳になったコシモは、自分で料理をした。

ルシアに活力を与えたのは、皮肉にも彼女が心から憎んだ

「これはちがうの」注射器を握った彼女は、事情のわからないコシモに話しかけた。「鼻で吸ったりしない。ちょっと刺すだけよ」

コシモはいつも空腹を感じていて、登校するのも嫌だった。友だちもいなければ、授業にもついていけない。給食費も払っていないので、毎日先生に文句を言われた。

小学五年生になった春、コシモは家から

笑っている母親は錯乱し、幻覚のなかを生きていた。

コシモは母親の財布から紙幣を引き抜いて肉屋に行き、安い鶏の胸肉を買った。鍋で茹でて、塩を振り、むさぼり食った。骨を

栄養のかたよった質素な食事しかとらないのに、コシモの背は日を追うごとに伸びていった。母親が瓶を投げつけて割った洗面所の鏡、亀裂の入ったその鏡面に映っている自分を見るたびに、コシモは不気味に感じた。肩幅がやけに広く、手足は棒のように細長い。頰はこけて、シャツを脱ぐと浮いた肋骨が映った。

十二歳になるころには、すでに身長は百七十センチを超えていた。

悪夢にうなされる母親のつぶやくスペイン語を夜明けまでずっと聞き、六時になると起き上がって、やはり鶏肉の朝食を食べた。皿を洗い、水筒代わりの空き缶に水を入れる。その空き缶と、父親の部屋からくすねた

児童公園に落ちている枯れ枝を拾い、ベンチに腰かけ、小刀を使って樹皮を

児童公園には、コシモのほかにも常連がいた。毎朝必ず現れるのは車椅子の老人だった。くたびれたニット帽をかぶり、紺色の作業用ジャンパーを着ていた。車椅子の車輪を自力で転がしてやってくる。彼の左手には小指と薬指がなかった。

車椅子の老人の日課は、ベンチのそばで煙草を吹かし、競輪の予想紙を読むことだった。独りごとをつぶやきながら、選手の名前に赤鉛筆で印をつけていった。

コシモは喉が渇くと、空き缶に入れてきた水を飲んだ。児童公園には水道もあったが、手もとに水があれば木彫りに集中できる。少年は枝に模様を彫りつづけ、車椅子の老人は予想紙を読みふけった。どちらも相手が見えていないかのように、まったく干渉しなかった。二人は長いあいだ、ひと言も交わさなかった。

その土曜日の朝、六人の高校生は、深夜のたまり場にしている児童公園に落とし物を捜しにやってきた。こんなに早い時刻に公園へ来たことのなかった彼らは、見かけない顔に気づいて立ち止まった。

車椅子の〈ジジイ〉は何度か見た覚えがあるが、ベンチに座っている奴は知らなかった。肌はやや浅黒く、黒い瞳は日本人よりも大きく色濃かった。外国人のように見えた。

六人の先頭に立っている少年は、新品の〈プーマ〉のコーチジャケットを着て、同じように箱から出したばかりの〈グランドセイコー〉の腕時計を手首に

「こんちは」コーチジャケットの少年は、明るい声で呼びかけた。「近くに住んでるのか?」

コシモは答えずに下を向いたまま、枝に模様を彫りつづけた。

「そのベンチにイヤホン落ちてなかったか? あれ気に入ってたんだよなあ」

やはりコシモは答えなかった。

コーチジャケットの少年は体をかがめ、コシモの顔をのぞきこんだ。「おまえ、ペルー?」そう訊きながら、紙巻煙草に火をつけた。昨晩はこの公園で大麻を吸っていたが、明るいうちに吸ったりはしなかった。

「あのな」と少年は言った。「シカトって言葉があるだろ。あれ何で〈無視〉って意味なのか知ってるか? 外国人なら知らないかもな。特別に教えてやると、〈花札〉っていうカードゲームがあって、そのカードの絵柄なんだよね。十月のカード。鹿が月にそっぽ向いてるんだよ。鹿と十でシカト。じゃあ何で鹿なのかっていうと、

コーチジャケットの少年が

「こいつすげえ力だぞ」と大柄な少年が叫んだ。「おまえらも押さえろ」

ほかの仲間が飛びつき、高校生が四人がかりで十二歳のコシモの手足を押さえつけた。コシモの指から枝が落ち、小刀が落ちた。

コーチジャケットの少年は、息ができずに顔を真っ赤にしているコシモの顔に、拾った小刀を突きつけた。「おれをシカトするな。何か訊かれたら答えろ。日本語わかんねえなら、ハローとかブエナスとかって言え」

少年は小刀をさらにコシモの顔に近づけていき、ついには額に押し当てた。縦に裂けた傷口から血が流れ、興奮した少年はつぎに水平に切りつけた。赤い滝がコシモの顔面を伝い落ちた。

ベンチの脇にいる車椅子の老人は、騒ぎを気にせず競輪の予想紙を読みつづけていた。そして老人のほうも、道端に転がっている石のように誰の視界にも入っていなかった。

「とりあえず明日、

「やめとけ」唐突に車椅子の老人が言った。コシモもはじめて聞く声だった。

少年たちの視線が集まったところで、車椅子の老人は競輪の予想紙から顔を上げた。「そいつ、土方さんところの息子だよ」

コシモを押さえつけていた少年たちは驚いた顔をして、すぐに手を離した。気道を圧迫していた腕がほどかれ、コシモは目に涙をためて苦しげに

「ジジイ」コーチジャケットの少年が車椅子の老人に詰め寄った。「ガセ言うなよ」

「そう思うならつづけろ。おれは知らん」

「証拠あんのか?」

「証拠もくそもあるか」と車椅子の老人が言った。「その坊やを事務所に連れていって訊いてみな。おれもいっしょに行ってやろうか」

指の欠けた左手を掲げて笑いだした車椅子の老人を前に、少年は顔色を変えてだまりこんだ。ジジイの言うことが本当なら、袋叩きでは済まない。家にも帰れないだろう。

咳きこむコシモをよそに、六人の少年は試合前に円陣を組む選手のようにおたがいの顔を寄せ合って、暴力団の名前をささやいた。

声はコシモにも聞こえたが、暴力団の名前も、父親のことも、自分には何の関係もなかった。息を整えて、ゆっくりと立ち上がり、さっきまで自分の首を絞めていた大柄な少年に歩み寄った。相手は高校生だったが、身長だけならコシモのほうが上だった。コシモは大柄な少年の髪を右手でわしづかみにすると、驚いた相手が激しく抵抗するのにもかまわず、そのまま地面に引きずり倒した。ほとんど叩きつけるようないきおいだった。

やせこけた体からは想像もつかなかった腕力に、ほかの五人は目を

仰向けに倒された少年は頭を打ってうごかなくなり、コーチジャケットの少年は、とっさにコシモに石を投げつけた。石はコシモの頰に当たり、にぶい音を立てた。右の頰が裂けて血が流れだし、口のなかも切れた。痛みで怒りをかき立てられたコシモは、すさまじい目つきになり少年に迫った。

コーチジャケットの少年は、コシモと同じように川崎に育ち、何人もの滅茶苦茶な大人たちをその目で見てきた。〈

ほかに少年は〈ウルトラさん〉も知っていた。正気を完全になくすほど薬漬けになっている

そうした大人たちと同じように、まともには太刀打ちできない相手が、まさに少年の前に立っていた。流れこんだ血がまなざしを赤く輝かせ、むきだしになった歯も赤く染まっていた。人間離れした動物のようで、誰かを襲って返り血を浴びてきたように映った。

少年は拾った小刀に加えて自分のバタフライナイフも持っていたが、本能的に危機を感じ取った。相手は〈懲役太郎〉や〈ウルトラさん〉の同類だった。

やばい、と思った。親父の問題もあるが、こいつこそが問題だ。やり合ったらただじゃ済まない。死ぬ気で来る。何しろ、いかれてるんだからな。

「

「まあ待て」すさまじい殺意に

すっかり怯え切った少年は歯を食いしばり、持っている金をいくらか取りだすと、コシモの着ている安いフーディーの腹についたポケットにねじこんだ。それが撤退の合図だった。少年たちは倒れた仲間を残して逃げようとしたが、車椅子の老人に怒鳴られると、二人がしかたなく残って、失神した仲間を抱え上げようと試みた。だが重すぎてうまくいかなかった。コシモに片手で引きずり倒された高校生の体重は八十キロを超えていた。三十秒ほどすぎるとその少年は意識を取り戻し、ぼんやりした顔で二人を交互に見た。何が起きたのか覚えていない様子だった。少年は二人に肩を借りて立ち上がり、ふらつきながら児童公園を去っていった。

へし折られた枝を拾い上げ、転がった小刀と空き缶をベンチにそっと並べたコシモは、公園内の水道まで歩いていき、蛇口をひねった。額と頰の傷口に水をかけながら、車椅子の老人のことを考えた。

コシモがベンチに戻ると、車椅子の老人のほうが声をかけてきた。「災難だったな」と言った。「けどよ、やっぱり

「おれのこと、しってるの」

「知ってるさ。母ちゃんメキシコ人だろ」

「いてえ」コシモは額の傷に触れてつぶやき、それから頰を撫でてスペイン語で言った。「

「帰って氷で冷やしてこい」

「うん。じゃあね」

「おっと待った」老人はコシモを呼び止めた。「坊や、そのドンブリにいくら入れてもらった?」

「──ドンブリ──」

「腹のポケットを、ドンブリって言うんだよ」老人はコシモを見ながら、自分の腹を指した。

指先にからみついた高校生の髪の毛を払って、コシモはポケットのなかを探った。しわくちゃになった一万円札が三枚出てくると、老人は患者を診察する医師のようにさりげなく腕を伸ばし、コシモの手から紙幣を取り上げて、二枚を自分の懐に収めた。そして一枚をコシモに返した。

「いい小遣い稼ぎになったな」老人はそう言ってにやついた。開いた口に前歯はほとんど残っていなかった。「来週、坊やも競輪やるか?」

▶#4へつづく

(「カドブンノベル」2020年12月号より)