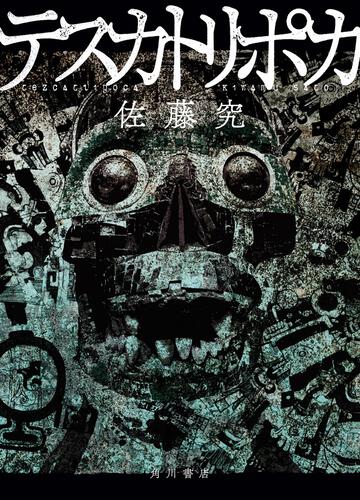

【特別公開】祝・直木賞&山本周五郎賞受賞! 鬼才・佐藤究がアステカの呪いを解き放つ!「テスカトリポカ」#4

佐藤 究「テスカトリポカ」

※本記事は「カドブンノベル」2020年12月号に掲載された第一部の特別公開です。

鬼才・佐藤究が三年以上かけて執筆した本作は、アステカの旧暦に則り、全五十二章で構成される。

時を刻むように綴られた本作の第一部十三章を、直木賞、山本周五郎賞受賞を記念して特別公開する。

>>前話を読む

4 nähui

治りかけた額と頰の傷を秋風にさらして、コシモはいつものように児童公園のベンチに腰かけ、拾った枝に熱心に模様を彫りこんでいた。

ベンチの脇には車椅子が停まっていた。しかし老人は競輪の予想紙を読んではいなかった。先週のレースで勝った金で手に入れたポータブルテレビの画面を見つめ、つないだイヤホンで音声を聞いていた。

ひたすら小刀をうごかしていたコシモは、急に影が差したので顔を上げた。車椅子がいつのまにか目の前に移動してきていた。

「器用なもんだ」老人はコシモの手にした枝を見つめて言った。「そこに並んでるのは

「

「そりゃ失礼した」と老人は言った。「それにしたって、そんなちっこい枝に彫るのは骨が折れるだろう? もっと太いやつに細工したらどうなんだ」

「ほね? おれないよ。なんでほねがおれるの」

コシモは作業に戻った。なるべく細い枝を選んで彫るのが楽しかった。集中しているあいだは空腹も忘れられる。

老人は車椅子の右側の車輪を回して向きを変え、それからふいに思いだしたように九十度旋回すると、横を向いてコシモに話しかけた。「川崎の遊びってのは競輪と競馬だけどよ。玉入れってのもおもしれえぞ。坊や、見たことあるか」

コシモが答える前に、車椅子の老人はイヤホンのプラグを引き抜いて、買ったばかりのポータブルテレビを見せつけてきた。小さな画面のなかで大きな男たちが、ダークオレンジのボールを奪い合っていた。一人がボールを床に叩きつけ、跳ね返ってくるとまた叩きつけて走り、猛然と飛び上がった。立ちはだかる相手の腕を空中でかわし、頭上の網にボールを放りこんだ。

「よし」車椅子の老人は微笑み、ポケットウイスキーの瓶をあおって秋風に冷えた体を温めた。「これで金を賭けられたらな」

コシモは身を乗りだして小さな画面を見つめた。かつて小学校の授業で似たようなゲームをやった覚えはあったが、もう名前すら忘れていた。

あれとおなじなのかな。ちがうかもしれない。

縦横無尽にコートを駆けまわる大きな選手たちに、コシモは鏡に映った自分の姿を重ね合わせた。だがダークオレンジのボールを奪い合う男たちは、自分よりもっと大きく、すばやくて、力もあるはずだった。攻守はめまぐるしく入れ替わり、点が入り、あっというまに時間がすぎた。コシモは目を回しながら見つづけた。選手同士がぶつかり、一人が床に倒れると、立っている男が倒れた相手を見下ろす。笛の音が鳴る。少しの中断を挟んで、またゲームがはじまった。ぶつかった二人が

「おもしれえだろ」と車椅子の老人が言った。

「このひとたちは」とコシモは訊いた。「なんのひとたち?」

コシモはスポーツの名前を尋ねたつもりだったが、車椅子の老人は電機メーカーの社名を口にした。川崎に拠点を置くその企業名が老人の応援している社会人チームの名称で、それをゲームの名前だと誤解したコシモは、聖書の祈りの言葉のように企業名をつぶやきながら、ゲームの後半戦を見守った。

車椅子の老人が去り、コシモは児童公園に一人になった。日が落ちるころにようやく小刀をしまうと、一日かけて模様を彫りこんだ四本の枝を持って、機械部品工場の跡地に向かった。コシモの歩く道に影が長く伸びた。リーマンショックの余波を受けて廃業に追いこまれた工場は、備品や設備こそ持ちだされていたが、建物自体は解体されずに

コシモは自分の母親も麻薬をやっていると知っていた。母親がみずからそう言ったのだ。コカインではない麻薬を腕に打っている。コシモは思った。

廃墟の西側のブロック塀は崩れかけていて、そこから建物に少しだけ近づくことができた。コシモは汚れたトタン屋根に向かって、手にしている枝を投げ飛ばした。

崩れかけたブロック塀を離れると、コシモはフーディーのポケットを探った。泣きそうな顔をしていた高校生がくれた一万円札を取りだし、じっと見つめた。

この金で車椅子の老人に教えてもらったゲームのボールが買えるのではないかと思った。あのゲーム、走ってボールを取り合って網に投げこむスポーツ。

スポーツ用品店のあった場所はどこだったか、しばらく考えてから

老夫婦の経営するさびれたスポーツ用品店に来ると、コシモは鼻をすすりながら、電機メーカーの名前を口にした。老夫婦は近くにある電器店をコシモに教えた。その電器店でコシモは、同じ質問をくり返した。するといろいろなタイプの電球が並ぶ棚に案内され、どうしてこうなったのかわからずに呆然と立ちつくした。

ボールを手に入れられないまま、気落ちして家路に就いた。境町の歩道橋を戻る途中で、小学生たちとすれちがった。

すきです、かわさき、あいのまち。彼らは〈ごみ収集車の歌〉を歌っていた。その歌ならコシモも知っていた。本当の題名は〈好きです かわさき 愛の街〉だったが、ごみ収集車がいつもこの曲を流して走っているので、子供にとっては〈ごみ収集車の歌〉だった。小学生たちは歌いながら、突然歩道橋の柵に駆け寄り、下をのぞきこんだ。見つけたのは自転車を

どこ行くの!

自転車に乗った少年は驚いてブレーキをかけ、歩道橋を見上げた。小学生たちの笑い声を聞きながら、コシモは一人で階段を下り、家に向かって歩いていった。

マンションの部屋で母親がテレビを観ていた。父親は高級クラブの経営権を手放していたが、母親は別のクラブに仕事を見つけていた。

しごとなのか、とコシモは思った。めずらしくおきている。

母親は髪を結い上げ、化粧をしていた。きれいな服、甘い匂い、爪の手入れもしてあった。コシモよりもやせこけて、頰骨も鋭く浮いていた。それでも薬をやっていないときには、本当に美しい母親だった。

普段はだまって財布から金を抜きだしていたが、母親が

「

強い語気でたしなめられても、コシモは満足だった。欲しいのは小遣いではなかった。

▶#5へつづく

(「カドブンノベル」2020年12月号より)