この人と一緒に、 歩いて生きたい。

『白蕾記』レビュー

書評家・作家・専門家が《新刊》をご紹介!

本選びにお役立てください。

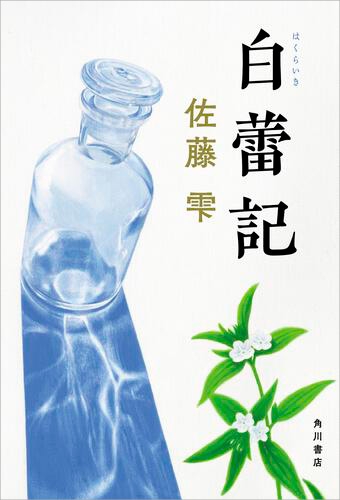

『白蕾記』

著者:佐藤 雫

書評:末國善己

佐藤雫は、源実朝と公家の娘で正室の信子の関係に着目した鎌倉もの『言の葉は、残りて』で、第三十二回小説すばる新人賞を受賞してデビューした。二作目が茶々と大野治長の愛に迫る戦国もの『さざなみの彼方』だったのには驚いたが、妻の八重の視点で、緒方洪庵と適々斎塾(通称・適塾)の塾生たちを描いた三作目の『白蕾記』では、初の幕末ものに挑んでいる。舞台となる時代は変わっているが、男女の愛という基本のモチーフは共通しており、著者のこだわりが感じられる。

摂津国名塩(現在の兵庫県西宮市名塩)の村医者・億川百記の娘・八重は、大坂の蘭方医・洪庵に嫁いだが、結婚式が初顔合わせの二人はぎこちなかった。洪庵の部屋を掃除していた八重は誤って硝子瓶を割ってしまったが、洪庵は怒らず治療をした。その直後、洪庵に誘われ薬種の大店・大和屋へ向かった八重は、途中ではぐれ思わず洪庵の名を呼んでしまう。これが切っ掛けになり仲を深めた八重と洪庵は、互いを「さん」付けで呼ぶようになる。硝子瓶は後に重要な意味を持ち、夫婦愛の物語の鍵の一つになる。

洪庵は既に医学、蘭学を教える適塾を開いていて、八重は洪庵の妻、我が子と塾生の母の役を務める。塾生は全国から集まった英才ばかりだが、汚い着物を着て、酒を飲んでは大騒ぎし近隣に迷惑をかけるのも厭わなかった。不潔で乱暴な塾生たちと、ベテラン女中のお邦、顔に疱瘡(天然痘)の痕があることから奉公先が見つからず十一で適塾の女中になった小夏とのユーモラスなやり取りを読むと、適塾の雰囲気が手に取るように分かる。

幕末は疱瘡の流行が相次いだ。洪庵は、種痘で疱瘡が予防できる知識を持っていただけに、種痘に使う牛痘がない現実が悔しくて仕方ない。ようやく福井藩が牛痘を入手し、それを分けてもらえることになった。洪庵は、町医師の日野葛民、松本俊平、大和屋らと大坂除痘館と名付けた種痘所を開設。無償で種痘を行うが、その間にも疱瘡の流行は続き、種痘に批判的な町人も少なくなかった。当時は種痘を行った子供から新たな牛痘を採取し、別の子供に接種していたので、この連鎖が途絶えると種痘が続けられなくなる。大坂除痘館の医師たちが、何とか種痘の中断を回避しようと手を尽くす場面は、静かながら圧倒的な緊迫感があり引き込まれるのではないか。

感染の危険を顧みず疱瘡を治療する医師たち、それをサポートする八重や小夏らの献身、種痘という新技術が安全で効果があるのか判断できない人たちが疑心暗鬼になる展開は、医療従事者が懸命に新型コロナウイルス感染症と戦い、歴史が浅いmRNAワクチンをめぐり肯定派と否定派が対立したここ数年の日本の状況を彷彿させるので、生々しく感じられる。それだけに種痘を批判され、時に暴力を振るわれても、言葉を尽くし論理的に相手を説得しようとした洪庵の姿には深い感動がある。洪庵ら幕末の医師の葛藤は、現在の新型コロナ、この先に起こるであろう未知の感染症のパンデミックとどう向き合うべきか、そのヒントも与えてくれるのである。

医療ドラマと並行して、将来に迷う塾生たちも描かれていく。

福井藩の藩医の家に生まれた橋本左内は、主君・松平春嶽の尽力で牛痘が日本に来たことを誇りに思いながら、牛痘を入手したのが代々の藩医でない笠原良策だったので想いは複雑だった。主君を診察するため高い技術を身に付けた左内は高いプライドを持っているが、純粋に患者を救おうとしている俊平に価値観を揺さぶられてしまう。強い信念を持っているかに見えた俊平も、妻子がいるのに家計は火の車で、「医は仁術」を貫くべきか節を曲げるかを突き付けられる。そして医学ではなく蘭学を学ぶため適塾に入った福沢諭吉は、まだ進むべき道が定まらず自分探しをしている状態だった。

春嶽の側近になる左内、慶應義塾を開く諭吉など後に社会の第一線へ躍り出る塾生たちの若き日の苦悩は、学んだり働いたりしていれば誰もが直面するものなので、若い読者は共感が大きいだろう。

著者は、洪庵と塾生、大坂除痘館の医師たちに寄り添った八重を使い、偉人たちが悩み迷う等身大の一面を活写した歴史小説としても、洪庵と八重の意外な接点が浮かび上がる恋愛小説としても、疱瘡と戦う医療小説としても、塾生たちの成長を描く青春小説としても一級の作品を作り上げた。それだけに、どんなジャンルが好きでも満足できるし、必ず理想とすべき人物が見つかるはずだ。

作品紹介

白蕾記

著者 佐藤 雫

定価: 1,870円 (本体1,700円+税)

発売日:2023年04月21日

この人と一緒に、 歩いて生きたい。

大坂の蘭学塾「適塾」を営む名高い医学者、緒方洪庵の妻となった八重。ぎこちない暮らしの中、次第に二人は心を通わせていく。そんな中、恐るべき疫病の疱瘡が流行の兆しを見せはじめた。洪庵と八重は、人々が疱瘡に苦しむことのない世をつくるため、適塾で学ぶ志士たち――大村益次郎、橋本左内、福沢諭吉らと共に新医術「牛痘種痘」を広めようとする。だが、それは長く困難な闘いの始まりだった。多くの人材を育て、近代医学の礎を築いた夫婦のひたむきな愛と絆を描く感動の歴史小説。

詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322111000531/

amazonページはこちら