一時は古書価格3万円超だった郊外論の先駆的名著が30年ぶりに復刊!

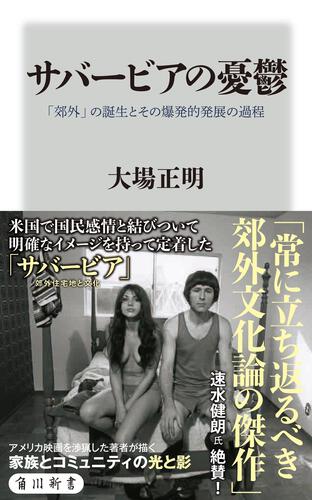

大場正明著『サバービアの憂鬱 「郊外」の誕生とその爆発的発展の過程』

大場正明著『サバービアの憂鬱 「郊外」の誕生とその爆発的発展の過程』

書評家・作家・専門家が新刊をご紹介!

本選びにお役立てください。

アメリカ映画を渉猟した著者が描く家族とコミュニティの光と影。

【評者:杉江松恋】

大場正明『サバービアの憂鬱』は世界の秘密を教えてくれる地図である。

知っている移動手段が地下鉄に限られているとき、街はよそよそしく感じる。目に留まる景観が限定的で、いつも同じ顔しか見えないからだ。だが、AからBにバスでも行けるということがわかると、一気に世界は広がる。街が点ではなくて面で見えるようになる。『サバービアの憂鬱』が読者に教えてくれるのはそういうことなのだ。世界を拡げる魔法。

手元にビル・オウェンズ『Suburbia』(fotofolio)という写真集がある。元版の刊行は1973年だが、私が持っているのは1999年に復刊された増補版だ。『サバービアの憂鬱』で導入の役割を果たす本なので、読んでどうしても欲しくなり、海外に注文して買った。

その表紙には広場に住人たちが集まっている写真が掲載されている。いわゆる持ち寄りパーティか。パラソルが三つも出て賑やかだ。裏表紙には赤ん坊に離乳食を与える夫婦の写真、ボウルいっぱいに盛られた葡萄が印象的である。

これがサバービア、郊外生活者だ。

ページをめくると最初の写真がある。自宅の庭らしいところにコンロを出してバーベキューをしている夫婦は、男性がコック帽まで被って決めている。キャプションには「日曜の午後、私たちは一緒に楽しみます。私はステーキを焼き、妻はサラダを作ります」とある。次のページは風景で、二階建てで広い芝生の庭がありその間に自家用車が止まっているという住宅が延々と続いているのを俯瞰で写したものだ。キャプションにはこうある。「郊外で暮らすことの楽しみの一つは街を自分で作っていけることです」。

これがサバービアの肖像と精神である。都市があればどこにでも郊外は発生する。本書で扱われる郊外とは、第二次世界大戦後の大きな社会変化の中で生み出された新興住宅地を指す。戦争が終わり、若年層の男性が一般社会に復帰してくる。労働人口を確保し、社会体制を維持強化する目的で行われたのが、郊外における大規模な宅地造成であった。新たな郊外で一軒家を手に入れ、電化製品や自家用車などの文明機器に囲まれて幸せな家庭を築くことが生活の理想であるという社会的通念がそれによって形成されていった。いわゆるアメリカン・ウェイ・オブ・ライフである。

新たな郊外の暮らしは準備された住宅と同じような生活意識の均一化を生み出していく。郊外に移った者たちはただそこに住んだだけではない。新たな生活環境にふさわしい規範を生み出し、共同体を形成して、適合するように自らを律していったのである。均一化と同時に排除の規制も働いた。都市部ではすでに不可能になっていた人種や宗教、収入水準による住民の選別が新しい共同体では可能となり、不文律として住民たちに共有された。

そうした形でアメリカ全土において同時多発的に成立していった新しい生活様式や自意識のありようが、どのような諸相を描き、また時間の経過と共に変遷していったかを、厖大な量の戦後文学や映像作品を取り上げながら解説していく。文学でいえばジョン・チーヴァーやジョン・アップダイク、レイモンド・カーヴァーといった作家たちに共通するものは何かということが本書では明解に示されるのだ。ページを追ううちに点と点が結ばれて線になり、さらに面を形成していく。この読み心地にはたまらない快感がある。

再読して改めて感じたのは、映像作品の比重が非常に高いことだ。大場は時評も手掛ける映画評論家でもあるから当然なのだが、本書で扱われているのが、テレビジョンが大衆娯楽の主役になっていった時代であることとも無関係ではないだろう。序章でサバービアのイメージとしてまず提示されるのは「パパは何でも知っている」「奥様は魔女」のようなアメリカのホーム・ドラマの世界である。同じ序章で大場は、自身がサバービアに関心をもったきっかけはスティーヴン・スピルバーグの映画だったと書いている。彼の初期代表作は、実はサバービアの心象風景を土台とした上に成り立っていたというのである。

第10章において、いくつかのスピルバーグ作品が分析されている。トニー・クロウリーによる評伝『The Steven Spielberg Story』に寄せたコメントの中でスピルバーグは、出世作「激突!」の主人公を〈ミスター・サバービア〉と呼び、「現代的な郊外生活に埋没した典型的な中流の下の方にいるアメリカ人」と規定する。決まりきった生活から外に出ることは一切望まない主人公だからこそ、タンクローリーに追い回されるという非日常に突き落とされたときの恐怖が際立つのである。

また、「ポルターガイスト」の舞台となる新興住宅地クエスタ・ベルデが、つけっぱなしのテレビによってかろうじて外界とつながった「海に浮かぶ孤島」のようなものだという指摘も極めて示唆的だ。この物語において恐怖を催すものは外界からではなく「郊外生活の娯楽の中心に位置するテレビ」という内側からやってくる、と大場は指摘する。

一戸建て住宅、自家用車、電化製品という文明の利器の存在を前提とする生活様式の中では、それらのモノに自身を投影することが容易である。特に世界そのものを映し出す機器であるテレビには、そこに自分の一部を預けてしまうことさえ可能だ。そうした形で自己意識が拡散し、虚ろになった者が本書における論考の対象である。映像作品は小説以上にそうした人々の姿を具体的な形で浮かび上がらせる。

本書で描き出されるのは時代によって揺れ動いていくサバービアの姿である。1950年代にモデルとしてのサバービアは完成するが、当然ながらその中に住む人々は移動するし、世代交代もする。その中で移り変わっていった生活意識を、諸例から大場は汲み上げていく。その動態をアメリカの大状況に呼応させる試みも行われており、第14章でジュディス・ゲスト『アメリカのありふれた朝』(集英社文庫)の映画化作品である「普通の人々」(ロバート・レッドフォード監督)を取り上げて中流家庭が変容していく過程に注目していることは重要である。「普通の人々」の公開は1980年で、ここからレーガノミクスが進行してアメリカの保守化は加速していった。

本書の親本が発表されたのは1993年のことである。その時点で1980年代は過去というよりも現在と地続きであった。そこから30年が経過した後のアメリカにおける「普通の人々」がどのように変貌したかを、本書からの連続性で語ることは十分に可能である。その時代を生きる人々は点として独立した存在ではなく、前の世代までに形成された文化や意識を継承しているという歴史性を重視する姿勢が本書の基底にある。

繰り返すが30年前に出た本だ。ありとあらゆる意味で当時は画期的な論考であった。生まれ育った環境によって規定される自己意識や生活意識を論じた原風景論であるだけではない。個を超えて形成される社会に大場の論考は及んでいる。集団の成員としての自己と個人としてのそれの間に生じる相克に着目したことが『サバービアの憂鬱』の秀逸な点だ。社会の中で自分が占める位置を常に確認せずには現代人は生きていくことができないが、そうした作り手がどのような作品を生み出すかを大場は俎上にして、そこから見えるものを言語によって具体化してみせた。今回の新書化で若干の加筆修正が行われているが、全体の構成は30年前の親本の通りである。それでもまったく古びたところがないのが驚きだ。本書は多くの後続に強い影響を与えたはずである。たとえば2000年代になって盛んに論じられた、団地文化の議論などは本書なしにはありえなかったのではないか。

本書中で一章を割いて論じられているジャンル作家には、ホラー分野でスティーヴン・キング、SF畑ではフィリップ・K・ディックがいる。文学史上における評価が時代を経て落ちることなく、むしろ高まる一方の二人だ。特にキングはこの後の2009年になってサバービアそのものが主役ともいえる畢生の大作『アンダー・ザ・ドーム』(文春文庫)を発表しており、1993年の時点で大場が論じているのは流石と言うしかない。ミステリーから取り上げられる作家がいなかったのは不思議で、狭小な共同体において発生した事件を扱う作品は、現代ミステリーのサブジャンルとしても過言ではないからである。だがそれは無いものねだりで、大場の業績を継承した者によって別途論じられるべきだろう。

たとえば拙文でまことに恐縮だが、『路地裏の迷宮踏査』(東京創元社)所収の文章において私は、アメリカのユダヤ系作家ハリイ・ケメルマンのラビ・スモール・シリーズを『サバービアの憂鬱』を援用する形で読み解いたことがある。ユダヤ系住民の小共同体内で起きた事件を聖職者であるラビが解決するという構成の連作だが、これは明らかにサバービア住民の心性を土台にして書かれたものだろうと考えたからだ。個人が自由に生きようとするとき、必ずどこかで社会の規範と衝突する。それによって引き起こされた事態を描く犯罪小説という側面もミステリーには備わっているが、本書から得られる観点はその読解にも大いに役立ってくれる。そうした発展的な読みが可能となる、偉大な教科書なのだ。

本書を手にした人は幸いである。読み進めるにつれて霧が晴れ、視界が明瞭になっていくことを感じることだろう。そうした本は滅多にない。どうぞ世界をあなたの手に。

【作品紹介】

『サバービアの憂鬱 「郊外」の誕生とその爆発的発展の過程』

一時は古書価格3万円超だった郊外論の先駆的名著が30年ぶりに復刊!

「常に立ち返るべき郊外文化論の傑作」――速水健朗氏絶賛

米国においてある時期に、国民感情と結びつくかたちで大きな発展を遂げ、明確なイメージを持って定着するようになったサバービア(郊外住宅地と文化)――。

アメリカ映画を渉猟した著者が描く家族とコミュニティの光と影。

古書価格も高騰していた「郊外論」の先駆的名著が30年ぶりに復刊!

※本書は、一九九三年一一月に東京書籍より刊行された『サバービアの憂鬱 アメリカン・ファミリーの光と影』を改題の上、加筆修正して復刊したものです。

詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322207001107/

amazonページはこちら