ルイ一六世の王妃、マリー・アントワネット。フランス革命を題材にしたフィクションに触れることで、高飛車で浪費家のお嬢様という彼女のイメージを得た、という人がほとんどだろう。だが、ネットで検索すればほんの数秒で、かの有名な「パンがなければお菓子を食べればいいじゃない」は、彼女が放った言葉ではないという事実に辿り着く。アントワネットは「悪女」ではなかったし、ルイ一六世は「愚帝」でもなかった。吉川トリコは『マリー・アントワネットの日記』(上巻は「Rose」、下巻は「Bleu」)で、最新の研究成果を読み込み信頼すべき監修者を得て、誰もが知る悲劇のヒロインの、知られざる人生を描き出すことに成功した。しかも、ギャル語で。

始まりの日付は、一七七〇年一月一日。オーストリアの皇女で、フランス王太子と婚約した一四歳のアントワネットが、日記帳に「マリア」という名前を付けて〈だれにも見せないあたしのほんとの気持ちを置いておく〉。その設定がセットアップされた後、彼女の本音が早速暴走を始める。

あたしがフランス王太子妃とかwww 超ウケるんですけどwwwみたいな

やがて彼女はベルサイユ宮殿に居を移し、国民から愛される王妃となるものの、悪意のある噂話が炎上し、掌返しの憎悪を向けられるようになる。

ギャル語やネットスラング、絵文字やアスキーアートは、感情を直感的に表すことに長けている。そうした文体の採用は、一八世紀ヨーロッパで運命に翻弄された一人の女性の人生を、現代風に翻訳し共感の回路を生み出すことに成功している。と同時に、現実では〈ほんとの気持ち〉を飲み込んで生きざるを得ない、アントワネットの葛藤や鬱屈を、赤裸々かつ爆発的に表現するツールにもなっている。

王妃はこうであれ、母はこうであれ、女性はこうであれ。アントワネットは、周囲が自分に期待し押し付けてくるモノを敏感にキャッチする。

いかんいかん、疑問を持ったらいかんのだった。こういうことはなるべく見ないように、考えないようにしなくちゃ不幸が待ってるだけです

でも、むずがゆくってムカついて、仕方がなかった人なのだ。その性分が、彼女を断頭台へ向かわせることになったと、作者は筆を進める。

どんな状況にあったって、あたしがあたしらしくいることは止めらんないんだから。あたし自身にさえね!

世に流通する「ありのままの私」というフレーズの、ゆるふわっとした手触りは、ここにない。

最後の日記が象徴的だ。〈根っからのお道化者〉を自称する彼女は、キャラがぶれることなく、最後もおどける。だが……本当にそうか? 日記が後世に残り、人々に読まれることを意識した、意図的な演技ではないか。本人は本心だと語っていることが、〈ほんとの気持ち〉だとは限らない。この複雑な後味が、アントワネットという人の複雑な魅力を表している。

人生をかけてあたしは自分を知る冒険の旅をしているのです

笑った。泣いた。憤った。この人の生涯を題材にしたからこそ可能となった、どんな秘境探検よりも苛烈でワンダーに満ちた、冒険の書だった。

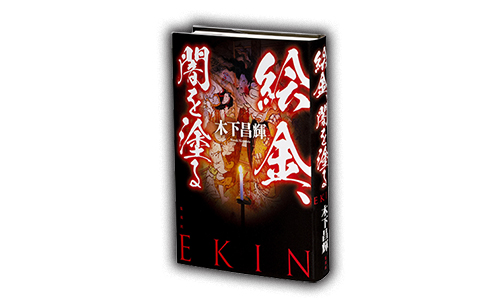

『絵金、闇を塗る』(集英社)

木下 昌輝

定価(本体1,700円+税)

高知の「絵金祭り」で知られる、幕末を生きた天才絵師・絵金。謎に満ちた生涯を綴ると共に、彼の絵に魅せられ、人生を動かされた幕末の志士達の群像も描き出す。各章の終わりに挿入される、どの部分は史実でどの部分は想像か、というテキストの存在が、独特の読み心地を実現している。

紹介した書籍

関連書籍

-

レビュー

-

特集

-

レビュー

-

レビュー

-

レビュー