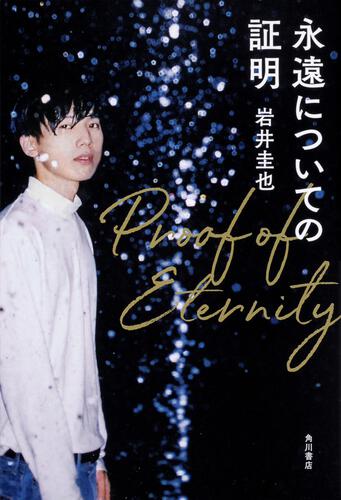

【カドブンレビュー】

「天才とは1%のひらめきと99%の努力である」

発明家であるトーマス・エジソンが残したこの名言は、努力の尊さを訴える文脈で使われることが多い。しかし、エジソンが本来意図したのは、逆の意味だといわれている。つまり、1%のひらめきがなければ、99%の努力は無駄になってしまうというシビアな現実を言い表しているのである。ゼロからイチを創造し続けた天才の苦悩と孤独を感じる言葉だ。

天才数学者である三ツ矢瞭司が生前に書き残した未解決問題の証明。若き天才がノートに記したその数式はあまりにも高度で、解読は困難を極めた。そんな中、瞭司の死に特別な想いを持つ熊沢勇一はその難題に挑むことを決意する。気鋭の数学者である熊沢は、三ツ矢とは大学の同期で、同じ研究室で数学のことを語り合う親友関係にあった。しかし、研究分野が分かれた二人は、数学に関する考え方も対立するようになり、次第に友人関係ですらなくなってしまう。三ツ矢の理解者でいられなかった自分を悔やむ熊沢は同じ研究室で過ごした仲間を巻き込み、三ツ矢の魂の宿った証明を世間に認めさせる為、解読に立ち向かっていく。

本作は「過去の三ツ矢の視点」と「現在の熊沢の視点」が交互に描かれ、物語が立体的に構成されている。無限の選択肢が広がっている過去の三ツ矢の物語が、現在の熊沢の視点を通じて、「三ツ矢の死」という結末に徐々に収束していく。有限である人生の中で、永遠には続かない二人の親友関係に胸が切なくなる。同時に、有限だからこそ、たとえ一瞬だとしても心の底から理解し合える人と出会えた奇跡に心が震える。どんなに才能があったとしても、その才能が理解されなければ、孤独しか生まれない。だからこそ、自分の想いを他者に伝えるのはこんなにも苦しいのに、どうにかしようと、人はもがき続ける。天才の三ツ矢にとって、問題を証明することよりも、それを誰かに理解してもらうことの方が遥かに大切だった。そんな三ツ矢が論文の受理について、熊沢や研究室のメンバーと喜びを共有するシーンはひときわ輝きを放っている。

瞭司にとって、世間という知らない人間の集団に認められることはどうでもいい。こうして、身近な人が受け入れてくれることが重要だった。この場にいる誰もが自分を受け入れてくれている。そのことのほうが、論文の受理よりもずっと、瞭司に多幸感をもたらしていた。

p.64より

数学の問題を証明することと文章を書くことは、頭の中にある世界に形を与え、他者と共有出来るようにするという点で似ている。作家が物語を紡いで本にするのも、私がこうしてレビューを書いているのも、自分が感じた世界を誰かと分かり合いたいからなのだと本作を読んで気づかされた。面白い、感動した、この言葉が好き、誰かとそんなやりとりをする瞬間には人生における喜びがつまっている。そして、人は誰もが死ぬが、物語は不滅だ。岩井圭也氏が命を吹き込んだ数学者たちの物語も、多くの人に共有され、その心の中に生き続けていくことだろう。それこそ、三ツ矢と熊沢が証明を挑んだ普遍的な定理のように、時を超えて、永遠に。