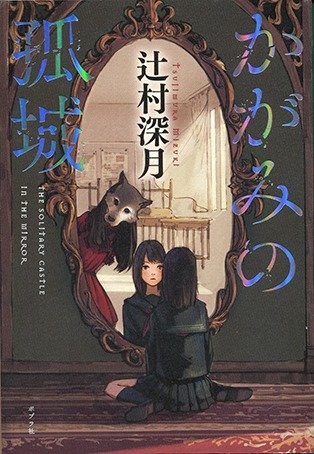

心のなかにあふれているのに、口に出せない。誰にでもそんな経験があるはずだ。小説には言えなかった言葉を登場人物たちに代弁させ、読者の心を震わせる力がある。辻村深月の『かがみの孤城』は胸いっぱいに言葉を詰まらせている少女が主人公だ。

安西こころは中学一年生。しかし、入学して一カ月もたたないうちに学校に通えなくなってしまった。クラスで目立っていた女子たちに攻撃され、恐怖に身がすくんでしまったからだ。両親が仕事に出たあとの家で、息を潜めてすごしていたこころは、五月のある日、鏡が光っていることに気づく。そして、その鏡に触れたとたん、その向こう側に引きずりこまれる。そこには西洋の童話に登場するような立派な城があった。

日常からもう一つの世界へと飛び込んでいく——ファンタジー小説でおなじみの設定である。しかし、『かがみの孤城』が少し変わっているのは、異世界へ「通い」で行けることだ。つまり、この城に行ったきりではなく、日本時間の九時から五時までなら、鏡を入口にして自由に行き来できる。ただし、そのルールを守らなければ狼に食べられてしまうという。

そう教えてくれたのは、狼のお面をかぶった小学校低学年くらいの少女である。「オオカミさま」と呼べとのたまい、子どもたちを「赤ずきん」と呼ぶ。そう、その城に招かれたのはこころ一人ではなく、ほかに六人の中学生たちがいた。彼らに課せられたミッションは、この城のどこかに隠されている「願いの鍵」を見つけ、やはりどこかにある「願いの部屋」の扉を開けること。すると、どんな願いでもかなうという。ただし、期限は来年三月三十日まで。そして、誰かの願いがかなったら、ここでの記憶はすべて消えてしまうという。城には個室もあり、遊び道具も持ち込める。快適な場所だった。次第に交流を始める彼らだったが、個人的なことには口が重い。たとえば、なぜ学校に行っているはずの時間に城にやってこられるのか……。

異世界へは通いなので、こころの生活は、父母やフリースクールの先生などとすごす日常と、城での非日常とに分かれていく。二つの世界を行き来することで、こころの成長するプロセスが読者の目にはっきりとわかる。いわば環境と内面を描いているかっこうだ。

二面性は『かがみの孤城』がファンタジーであると同時にミステリでもあるという点にも表れている。この城は何の目的で、誰がつくったのか。「オオカミさま」の正体は? やがて彼ら七人の共通点が見つかり、そのうえさらに不可解な事実が明らかになる。読者はこころたちとともに謎に挑むことで、彼らが口にできない言葉を想像できるようになるはずだ。

期間が限られた孤城で、友情を深めていく彼ら。ところが物語は急転直下、予想もつかない方向へと走り出す。しかもその結末には、十代の頃に夢中になったジュブナイル小説を読み終えたような、心地よい余韻が待っていた。『ゼロ、ハチ、ゼロ、ナナ。』『鍵のない夢を見る』『島はぼくらと』など、ジャンルを問わず、つねに私たち読者を驚かせてくれる辻村深月。この作品はまぎれもなく彼女の新たな代表作だと思う。

あわせて読みたい

辻村深月『ふちなしのかがみ』(角川文庫)

ホラー短篇集。表題作は『かがみの孤城』とは対照的に、鏡に未来が映るという都市伝説が一人の女性を迷宮へと誘い込む。鏡は、さまざまな物語で異世界への入口になってきたが、ここでは現実と妄執との境界を曖昧にする、恐ろしい魔力を持った存在である。