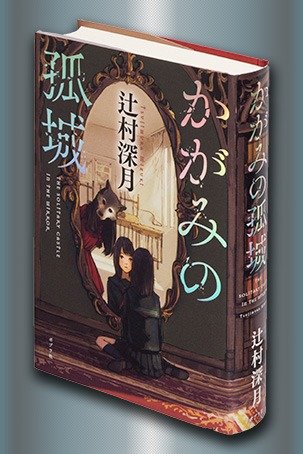

二〇一七年五月に刊行されるや、“著者最高傑作”など激賞の嵐を巻き起こした『かがみの孤城』。十代の少年少女たちの揺れる心情を描くことにかけて定評のあった辻村氏が、満を持して新たに挑んだ十代の物語は、いかにして生まれ、いかにして綴られたのか。作品に込められた想いとは―――。

<本インタビューは小説ファンブック「かつくら 2018冬号」(発行:桜雲社)に掲載されたインタビューの冒頭を転載したものです>

今の自分ならではの十代の子たちの物語を書いてみたかった

――『かがみの孤城』は、二〇一三年からポプラ社の『asta*』で連載されていたものに大幅加筆修正をし、二〇一七年についに刊行されました。もともと連載を始めるにあたって編集部から何かリクエストはあったのでしょうか。

辻村:特にはなかったのですが、私にとってポプラ社は、“少女時代の自分の傍らにずっといてくれた本を出していた出版社”というイメージがあったので、ご依頼をいただいたときに、十代の子供を主人公にした話が書きたいと思いました。

――近年は大人が主人公の長編が続いていましたが、十代の少年少女の物語といえば辻村作品という印象を強く持っている読者も多いと思います。

辻村:以前からサイン会などでお会いした読者の方に「初期の頃みたいな話をまた書かないんですか?」と聞かれることがよくありまして、そのたびに「書きますから、待っていてくださいね」と言い続けていたんです。『オーダーメイド殺人クラブ』で中学生を、そのあと『島はぼくらと』でそれまでのクローズドな状況とは違う、太陽の下にいる高校生を書いて、それらは確かに十代の子の物語なのですが、声をかけてくださった方たちが求める“初期の頃みたいな話”としてイメージされるものとは違ったんだろうな、ということを、今回『かがみの孤城』を出して初めて自覚しました。実際、『かがみの孤城』を読んでくださった方から、「最高傑作が更新された」といううれしいものをはじめ、「自分が読み始めた頃の辻村深月が帰ってきた」「僅差で『ぼくのメジャースプーン』には及ばないけれど感動した」とか(笑)、いつにも増して熱い声をたくさん寄せていただいたんです。多くの方がどれだけ大事に私の作品を読み続けてくれているのか、あらためて実感しました。

――『かがみの孤城』は、あえて“初期の頃みたいな話”を意識して構想を?

辻村:“初期の頃”と言われるものに挑むようなつもりで、今の自分ならではの十代の子たちの物語を書いてみたいと思ったんです。それで、少し不思議な設定や謎の要素を入れることを心がけて設定を作ったのですが、久しぶりにミステリーを書きたいなという気持ちもありました。私の書くミステリーはオーソドックスなものではないですが、初期の頃は全力でミステリーに挑んできたつもりでしたし、ミステリーの本家の人間になりたいと思って書いていました。ただ、この十年ほどいろいろなものを書くうちにどうやら自分は“本家の子供”ではないらしいということに気がつきまして(笑)。ミステリー本家の血筋には属する分家の子で、大きな意味では親族の一員だし、一族会議があればお呼ばれするけれど、継承権はない。ただ、継承権の重圧がない分、すごく自由なんですよね。だからこそ枠組みにとらわれずにできることもあるし、がっつりミステリーに挑まねばならないと必要以上に気負わずにいられるのは、ありがたいところもあって。様々な場所でお話をさせていただくうちに、自分の頭の中が整理されてきて、私の書くものはミステリーというOSが入っていなくても起動するソフトのようなものだと思うようになりました。私自身はミステリーだと思って書くけれど、読み手はミステリーだと捉えずに、ミステリーの仕掛けや謎解きの楽しみを味わってもらえる。そういうものを書いてきた十年余りだったんじゃないかと。

――がっぷり四つに組んで十代の子たちを書くということについては、気負いのようなものはありませんでしたか?

辻村:今までいろいろな十代の子を書いてきましたが、小学生や高校生と比べると中学生を書くのは圧倒的にしんどいんです。書くうえでの気楽さでいうと、高校生・小学生・中学生の順ですね。『オーダーメイド殺人クラブ』を書き終えたときに、これであと十年は中学生を書かなくていいと思いました。書き切ったという気持ちもありましたし、書いていてすごくつらかったので。中学生は小学生ほど無邪気ではいられないし、高校生ほど自由度もないし、大人でもない。子供と大人の中間にいるようでいて、圧倒的に「子供」と表現されるところが窮屈でした。私自身も中学時代にいちばん窮屈な思いをしていた記憶がありますし。だからこそ、ひさしぶりに十代の子たちを書くのに挑むのならば、そのしんどい十代の中心にいる中学生たちの中にまた飛び込みたいという気持ちが自然と湧いてきました。

――『かがみの孤城』は、不登校を続ける主人公の少女・こころをはじめ、学校に居場所をなくした六人の少年少女たちが登場します。“不登校”がひとつのキーワードですが、それを選んだのはなぜでしょうか。

辻村:学校に行きたくないという気持ちをまったく持ったことがない人って絶対にいないと思うので、不登校の子をすごく遠い存在だと捉える人ってあまりいないと思うんです。学校を休み続けることもすごく勇気がいることで、不登校の子は学校から逃げた子ではなく、ほかの人が当たり前のように行く学校を休む勇気を持てた子でもあると思ったんですよね。休んだことで学校に戻りにくくなったときに、また学校へ行くのも勇気が必要なことですし。

――主人公以外にもそういう子を複数登場させたのは…?

辻村:命や心に危険を感じたときに、学校を休む選択というのはありだと思うのですが、その選択をしたことで、学校に行っていたらできたかもしれない友達との出会いを逃したり、学校という場所での日々を丸ごと誰かや何かが原因で奪われてしまった状態になるのは悔しいし、もったいないという思いもあって。そういう状況にいる子たち同士を会わせられないかなと思ったんです。なので、設定を考えていくときに、そういう子たちが外に出ることなく家にいたままで会えるように、鏡を通って行ける城で仲間とめぐりあえるようにしました。今はSNSなど簡単に人と繋がれるツールがたくさんあるんですけど、それをあえてアナログな設定のSFでやってみたいと思って。突拍子もない設定ではあるのですが、現実からすごく浮いているとも思わなくて、ツイッターやLINEなど自分が使っているSNSと感覚を重ね合せて読んでくれる人たちもいるはずだと思いましたし、そういう感覚で城を考えていきました。

――タイトルにある『孤城』という言葉も印象的ですね。

辻村:当初タイトルは、“鏡の城”や“硝子の城”とか、ちょっと脆い感じのイメージであれこれ考えていて、その中でいちばんぴったりくるのが“鏡の城”だったんです。そのときに当時の担当編集者さんが「孤城はどうでしょう」と提案してくれて。敵に囲まれて身動きが取れなくなっている城のことなのですが、そのとき初めて孤城という言葉を知りました(笑)。この物語は孤立無援でいるような気持ちでその城にやってくる子供たちの物語だと思ったし、七人の子が籠城して外の世界と戦っていくイメージで『かがみの孤城』というタイトルに決めました。

主人公の視点で全員を書き切れるという自信と、覚悟のようなものがあった

――また中学生を書いてみようと思えたのは、『オーダーメイド殺人クラブ』を書き終えて、ある程度時間が経ったというのも大きかったですか?

辻村:それは大きいと思います。『オーダーメイド殺人クラブ』で現実の中学生をこれでもかと書いたので、自分の中で「それはもうわかった」という際までいけた気がしていて、だからこそ、ある種中学生たちで遊ぶような設定をやる余裕が自分の中で生まれたんじゃないかと思います。『オーダーメイド殺人クラブ』を書かなかったら、『かがみの孤城』のような物語を書くことにすんなり挑めなかったんじゃないかな、と。

――不登校の子たちを書くことについても、挑戦という側面がありましたか?

辻村:これまでいろいろな中学生たちを書いてきたのですが、不登校の子は書いたことがなかったですし、真正面から挑んでこなかったところについても書きたいという思いはありました。それに、この話のなかではなるべく“いじめ”という言葉を使わないように心掛けたんです。

“いじめ”と形容されるものって何なのかということにもとことん向き合いたいと思ったんですよね。“いじめのようなもの”というところで『オーダーメイド殺人クラブ』までは処理されていたものを、ど真ん中で書いてみたいという気持ちがあって。

たとえば、不登校というと、こころのように繊細で、何かが原因で家に引きこもって外に出られないという子を想像しがちなところもあるかと思うのですが、今は不登校の形もいろいろなんです。『かがみの孤城』では“不登校”という言葉もなるべく使わないようにしました。“いじめ”や“不登校”という言葉でまとめられてしまうかもしれない七人の子たちが経験した事柄の後ろには、それぞれのストーリーがあるはずで、こころがされたことというのも説明しようと思ったら、“いじめ”なんていう一言では収まらなくて五百ページくらい必要だし、そこは絶対におろそかにしたくなかった。家に引きこもらなくても、どこかで誰かとつるんで学校へ行かないのも不登校ですし、非行や貧困など現実の問題を含めて不登校を考えていかなくては、今回の話の場合は嘘になってしまうと思ったんです。

七人の子たちについても、これまでだったら“おっとり系”だとか“活発なリーダー格タイプ”とか、そんなふうなところから作っていったと思うのですが、今回の場合は「その子が学校に行かなくなったのは、どんな理由なんだろう」と、それぞれの持っている漠然とした悩みや理由から考え始めました。そのうちに最初は見えなかった七人の子たちが置かれている状況がだんだんわかってきた感じです。

――これまで書いてきた十代の子たちとは、作り方が違ったわけですね。

辻村:『冷たい校舎の時は止まる』などを書いていた頃だったら、たぶん全員の視点パートを作って、それぞれ視点を変えながら群像劇にしたと思います。でも、十年以上いろいろなものを書いてきて、主人公のこころだけの視点で全員を書き切れるという自信と、書き切るという覚悟のようなものができていました。それぞれ視点を取って群像劇として書いた場合は、全員どんな子なのかを私が把握してから書き始めたと思うのですが、こころの視点だけなので、ほかの六人の子たちについては、こころ同様に私も漠然としかわからずに書き始めて。こころの目から見て書いているので、序盤でウレシノという男の子が好きな女の子をコロコロ替えているときは、嫌だなと思うこころと一緒に、「こういう男子、いる!」と私もウレシノが嫌いだったのですが(笑)、こころがウレシノを見直すようになると、私もウレシノがここにいてくれてよかったと思えるようになっていきました。

後半、ほかの子たちが置かれていた現実にこころが向き合う場面があるのですが、そこに至るまでは彼らが何を考えているのか、私もわかっていませんでした。彼らそれぞれの心情を次の一行で書くというその瞬間に、あんなに強がっていたけれど悲しかったんだとか、どんなに周りに笑われていたときも満ち足りた気持ちで堂々としていたんだとか、初めてわかることがたくさんあって、こころと同じように私も彼らのことを知っていく感じでした。そんなふうに最初から全部を決めきらずに、書いていけたんですよね。

――こころや読者と同じタイミングで、作者も彼らのことを理解していたのだとは思いませんでした。

辻村:『かがみの孤城』に関しては、わからないまま書いている部分がすごく多かったです。話のとある仕掛けも最初から決めていたわけではなくて、この話は五月で始まって三月で終わるのですが、はじめはぼんやりとしていた設定や子供たちについて、作中で夏休みを過ぎたあたりを書いていたときに、「わかった」と思う瞬間がやってきたんです。不意に閃いたとか思いついたとかではなく、みんながどこから来たか、なぜこの城ができていたのかに「気づいた」という感覚がありました。なので、この続きはまとめて書き下ろしにさせてほしいと担当さんにお願いして連載をストップさせてもらって、そこから先を書いていきました。彼らに教えてもらったことがすごく多かったですし、彼らに書かされたと思うような疾走感が執筆中はありましたね。