政界を駆けた孤狼の生涯を壮大に描く新評伝

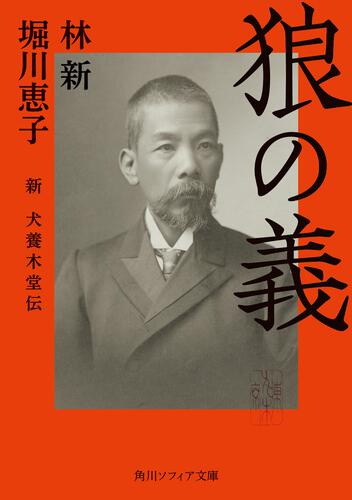

『狼の義 新 犬養木堂伝』

角川文庫の巻末に収録されている「解説」を特別公開!

本選びにお役立てください。

『狼の義 新 犬養木堂伝』文庫巻末解説

解説 「清貧」で駆け抜けた立憲主義への道 ──夫婦で綴った日本近代史

解説

歴史を描き切るのは至難のことである。とりわけ評価が定まらない近現代史の叙述には多くの困難が伴う。イギリスの歴史学者、E・H・カーは名著『歴史とは何か』(岩波書店)で、「歴史とは解釈である」として、次のように語っている。

「事実とは、広大な、ときにアクセスも難しい大海原を自由に泳いでいる魚のようなものです。歴史家が何をつかまえるかは(中略)たいていは大海原のどこで漁をするか、どんな漁具を用いるかにかかっています」

本書『狼の義』の作者、

犬養については、東大教授だった

『狼の義』を

「権力者に金を借りたら進退の節に必ず困ることが起きるが、高利貸しにその心配はない。それも向こうから頭を下げてやってくる。こんな気安いものはないぞ」

かつて新聞『日本』の編集長として活躍し、「犬養の懐刀」と呼ばれた古島の家は、

「軍人勅諭」の起草や「戒厳令」の制定、「集会条例」「新聞紙条例」の改正など明治法制の礎を作った井上毅の自宅は、

『狼の義』で浮かび上がる第二は、揺るぎのない「覚悟」である。登場人物それぞれが自らに秘めているのである。古島の『日本』は、新聞社で数少ない輪転機を導入した。パリから買ってきた輪転機に銅板を取り付け、紙面に写真を掲載したのも『日本』が最初だった。こうした先見性があった一方で、新聞社の台所は火の車だった。経営を圧迫した最大のものは、政府による発行停止だった。条約改正反対運動をきっかけに政府に目を付けられ、停止期間は長いときには二週間に及んだ。

月末の業者への支払いも滞り、いよいよ新聞の発行が止まりかねない状況になって、古島はかねて金主だった

「この金は娘の嫁入り支度金として取っておいたものです。ですが、新聞のためならば仕方ありません。わが家にはもうこれ以上、何もありません」

昭和六年十二月十二日夜、政友会総裁犬養毅に内閣総理大臣の大命が下った。参内した犬養に昭和天皇はこう

徐々に近付く

『狼の義』では、命をすり減らして己が信じる道を進む人たちの使命感あふれる「壮絶な生」を描いている。犬養については古島の言葉がすべてを言い尽くしている。

「木堂はファッショの濁流の中に踏ん張って、裏切りに次ぐ裏切りの果てに殺された。それも多勢に無勢でな」

結核に侵された井上毅の身体は日に日に悪化、ついに日清戦争の

「国家多事の日に際して蒲 団 の上に死す かかる不 埒 者には、黒葬礼こそ相当なれ」

後日、井上の遺体を医師が検視した。皮下注射で採血をしようとして驚いた。身体はひとかけらの肉もなく、血が全く採れない。全身が衰弱し、一滴の血も残らないほどだった。

「井上は、国家の為に汗血を絞り尽くした。未だ荒れ野のような日本を、日清戦争後の日本の行く末をただただ憂い、逝った」

壮絶な生と死は政治の世界にあっただけでない。正岡子規は結核菌が

子規からすぐ手紙があった。

「僕の今日の生命は『病牀六尺』にあるのです。毎朝、寝起きに死ぬる程、苦しいのです。その中で新聞をあけて病牀六尺を見ると、わずかに蘇るのです。(中略)もし出来るなら、少しでも(半分でも)載せて頂いたら、命が助かります」

古島は直ちに駆けつけた。畳に頭をこすりつけ、「すまん! 俺が悪かった」と子規に謝った。子規は起きようとして、万年床から身体をよじりながら、天井から垂れた縄に手を伸ばした。床の周りの畳の縁にも、輪っか状に編んだ麻縄が幾つも縫い付けられていた。子規はそれらを上に横にと引っ張って、寝返りを打ったり、痛む身体を起こしたりしていた。

『狼の義』は二〇一九年度の「

彼女の背中を押したのは、最後の最後まで自分の仕事を全うしようと命を

二〇二三年十一月

作品紹介・あらすじ

狼の義 新 犬養木堂伝

著 者:林 新、堀川惠子

発売日:2024年01月23日

第23回司馬遼太郎賞受賞作! 政界を駆けた孤狼の生涯を壮大に描く新評伝

「極右と極左は毛髪の差」(犬養毅)

日本に芽吹いた政党政治を守らんと、強権的な藩閥政治に抗し、腐敗した利権政治を指弾し、

増大する軍部と対峙し続け、5・15事件で凶弾に倒れた男・犬養木堂。

文字通り立憲政治に命を賭けた男を失い、政党政治は滅び、この国は焦土と果てた……。

戦前は「犬養の懐刀」、戦後は「吉田茂の指南役」として知られた古島一雄をもう一人の主人公とし、

政界の荒野を駆け抜けた孤狼の生涯を圧倒的な筆力で描く。

最期の言葉は「話せばわかる」ではなかった!? 5・15事件の実態をはじめ、驚愕の事実に基づく新評伝。

「侵略主義というようなことは、よほど今では遅ればせのことである。どこまでも、私は平和ということをもって進んでいきたい」

(1932年5月1日、犬養首相の日本放送協会ラジオ演説より)

真の保守とは、リベラルとは!? 明治、大正、昭和の課題を、果たして私たちは乗り越えられたのか??

※本書は2019年3月に小社より刊行された単行本を文庫化したものであり、2017年に逝去された林新氏が厳格なノンフィクションでなく、敢えて小説的な形式で構想し、着手したものを、堀川惠子氏がその意志を受け継ぎ、書き上げたものです。

詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322302001459/

amazonページはこちら