圧倒的斬れ味を誇る葉室麟渾身の歴史長篇。

『神剣 人斬り彦斎』葉室 麟

角川文庫の巻末に収録されている「解説」を特別公開!

本選びにお役立てください。

『神剣 人斬り彦斎』著者:葉室 麟

『神剣 人斬り彦斎』文庫巻末解説

解説

南野 森(九州大学法学部教授)

「美しきひと」とは「ゆるがぬひとでございます」(三〇頁)

一

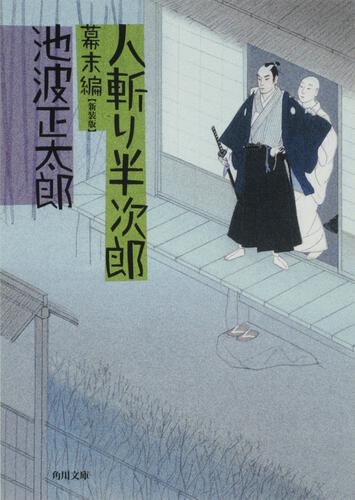

幕末期を扱う作品のファンであれば、「人斬り○○」と聞くとすぐに「人斬り以蔵」(司馬遼太郎、一九六四年)や『人斬り半次郎』(池波正太郎、一九六三年)、あるいは「人斬り新兵衛」(海音寺潮五郎、一九五五年)を思い出すのではないだろうか。それぞれ、土佐の

本書の主人公は、

彦斎は、一一代将軍

身長は約一五〇センチと小柄で、しかも色白で女性的な容姿であったという。それが意外にも後に「人斬り」として名をとどろかせることになるのである。写真は残っていないようであるが、切れ長の涼しい目の奥はいつも鋭く光っていたのかもしれない。「人斬り」といっても、実際にどれほどの人を斬ったかは定かではないようであるが、たしかな史実として最もよく知られているのは、信濃松代藩の大学者にして教育者でもあった

それより少し前、彦斎が、いまの日本でいえばちょうど大学新入生から新卒社会人になってまだ数年目というほどの年頃であった一八五〇年代は、かのペリー来航(五三年)から始まり、西洋列強による強大な軍事力を誇示しての砲艦外交を前に、幕府がなし崩し的に不平等条約の締結と開港、そして開国へと進み、そのような流れに憤激する者たちに対する幕府の大弾圧(安政の大獄、五八~五九年)とその反作用としての桜田門外の変(六〇年)へと至る、文字通りの激動期であった。二五〇年近くも続いた鎖国が、あっという間に

現代のわれわれの目から見れば、往事の歴史の大きな流れは一方向に決定的、不可逆的であり、外夷をうち

現代のわれわれの目から見れば、したがって、攘夷派など頑迷にして

幕末期を扱う長編歴史小説を読みながら、たとえば胸の

彦斎は、明治四年に斬首刑となるが、そのときわずか三七歳。いまだ不惑に至らずであった。しかし最後まで攘夷の思想を変えることなく、したがって新政府で重用され延命されることもなかった。三度繰り返すが、現代のわれわれの目から見れば、いったい何のための短い人生であったのか、とさえ思えてしまうかもしれない。ただ己の信じたところを最期まで揺るぎなく信じ通し、淡々と短い人生を終えた彦斎。

そんな、一見地味で暗い彦斎に光を当てるのが、葉室麟なのである。

二

葉室麟の歴史小説の「解説」──と呼ぶのも本来おこがましいのであるが、ここは慣習的用語法に従っておく──を、一介の憲法研究者にすぎない私が物するというのは、いかにも筋違い、

そんな私に本書の解説の執筆機会が与えられたのは、したがってプロフェッショナルな理由ではなく、むしろパーソナルな理由による。

葉室さんが病に倒れ、あまりにも早く亡くなられたのは二〇一七年の一二月、クリスマスの直前のことであった。司馬遼太郎の「街道をゆく」のような歴史紀行としては葉室さんの最初にして最後の連載となった「

葉室さんが闘病中であることを知らなかった私は、一瞬何が起きたのか理解ができず、涙声になっておられる佐々木記者の言葉にしばらく返す言葉もなかったことを覚えている。葉室さんは、あまりにも突然に、いなくなってしまわれた。

私が葉室さんに初めてお目にかかったのは、二〇一五年一〇月一三日。福岡市の繁華街である天神・中洲の夜景が美しく望める毎日新聞の福岡本部にお招きいただき、憲法について対談をさせていただいた。「ニッポンの肖像~葉室麟のロマン史談」と題して二年間(二〇一四年一月五日~二〇一五年一二月三日)連載された企画のうちの一回であった(〈上〉が同年一一月五日朝刊、〈下〉が一二月三日朝刊に掲載、のちに『日本人の肖像』〔講談社、二〇一六年〕に所収)。

安倍内閣が集団的自衛権についての憲法九条解釈を変更し、それに反対する野党や市民が国会の内外で猛烈な抗議を繰り広げるなかで、参議院本会議が午前零時過ぎに開かれ、いわゆる平和安全法制が午前二時過ぎに可決、成立したのが九月一九日のことであった。その直後の憲法対談であったから、九条について語り合うことになるのだろうと予想していた私は、葉室さんの最初のひと言に面食らってしまった。

「憲法問題イコール九条と考えられがちですが、私はそれがよく分からない。日本国憲法の第一章で最初に取り上げられているのは天皇です。(…)戦後の憲法の成り立ちを考えると、憲法のメインにあるのは天皇制なのです。」

まさに

朝日新聞の連載「曙光を旅する」の取材で熊本に同行させていただいたのは、二〇一七年三月二三日。大日本帝国憲法の起草者でもある

三

連載「曙光を旅する」の初回「時代に暗雲 詩人の出番」(二〇一五年四月一一日)で、葉室さんはこう書いている(単行本『曙光を旅する』一〇頁)。

「勝者ではなく敗者、あるいは脇役や端役の視線で歴史を見たい。歴史の主役が

また第二回「

「元の世祖フビライは文天祥の清廉と才能を認め、何とか助命したいと考えた。だが、文天祥は応じない。文天祥が生きている限り、南宋の遺臣たちの元への反抗がやむことはないとフビライは悟った。1282年、文天祥は処刑された。享年47。」

もうひとつ、「曙光を旅する」からの引用をお許しいただきたい。第一一回「『沈黙』の祈り 時を超え」(二〇一六年二月一三日)である。長崎で遠藤周作の足跡を

「宗教的な意味での魂についてはよくわからない。だが、魂を『自分らしくあること』と考えたらどうか。自分が自分らしくあることを守りたい。そのためには死をも恐れないということなのか。」

これ以上の引用は諦めざるをえないが、葉室さんの六六年という短い生涯のいちばん最後の三年間に、葉室さんが小説という形式に仮託することなくその思いを物した連載には、葉室麟という人のその時点での思想がおそらく凝縮されているはずである。「街道をゆく」のような長期連載になりえなかったのは痛恨の極みであるが、われわれは、たとえば本書を読んだあとにでも改めてこの連載を

現代のわれわれの目なるものは、ときに

作品紹介・あらすじ

神剣 人斬り彦斎

著者 葉室 麟

発売日:2023年07月21日

最恐の人斬り、幕末を翔ける。 葉室麟史上最もスリリングな歴史長編!

死すとも志は捨て申さぬ――。肥後藩の下級武士に生まれた河上彦斎は、女人と見まがう美貌の持ち主ながら、神速の抜刀術を誇っていた。幕末最大の思想家・吉田松陰との出会いは、彦斎に国事奔走を誓わせる。藩主とともに上洛を果たした彦斎は、いよいよ尊皇攘夷を決行するため、血なまぐさい天誅行為に手を染めていく。“人斬り彦斎”と怖れられた梟雄は、何のために剣をとったのか。圧倒的斬れ味を誇る葉室麟渾身の歴史長篇。

詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322302000995/

amazonページはこちら