著者が旅先や自宅で遭遇したほんとうにあった怖い話や魔訶不思議な話を満載。

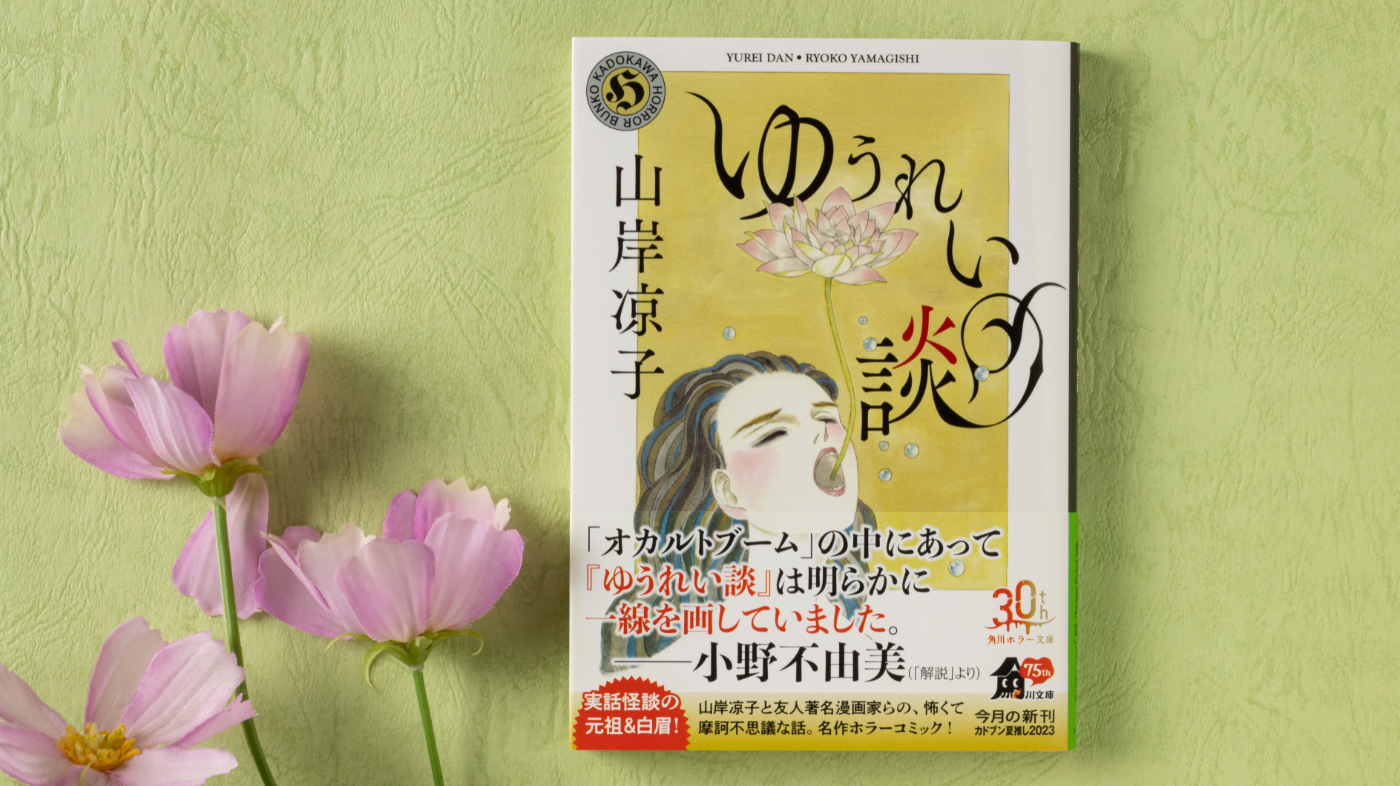

『ゆうれい談』山岸凉子

角川文庫の巻末に収録されている「解説」を特別公開!

本選びにお役立てください。

『ゆうれい談』著者:山岸凉子

『ゆうれい談』文庫巻末解説

解説

小野不由美(小説家)

わたしが『ゆうれい談』に出会ったのは、雑誌『りぼん』の付録でのことで、昭和四十八年の発表ですから、中学生になったばかりのころだったはずです。当時のわたしは「とんでもないものに出会ってしまった」と衝撃を受け、以来、ホラー漫画の名作として記憶し、「

もちろん、いまのわたしは『ゆうれい談』の革新性を説明することができます。

当時はいわゆる「オカルトブーム」の

このころによく目にした恐怖体験談は、他愛もない話が多かったように思います。「いるはずのない人がいた」「いた人が消えた」などの、芸能人などの著名人が語るから話として成立するような定番の話が多かった印象です。中には読者を恐怖させるような、よくできた体験談もありましたが、それらの話は実話の形を取った物語であることが多かった。体験者は日常から非日常に踏み込み、怪異に襲われ、そこから逃げ出す。怪異は

それが当たり前の時代だったから、『ゆうれい談』は衝撃でした。

『ゆうれい談』に描かれる怪異には、由来などありません。それが体験者に害意を抱いているかどうか分からないし、体験者を追い詰めてくるわけでもない。ただそこに怪異だけが存在しているのです。

このころ

つまりわたしは、『ゆうれい談』で恐怖体験談ではなく、「怪談」に初めて出会ったのです。

しかしながら、この「怪談」には、怪異に説得力を持たせるはずの由来はありません。怖さを盛り上げるための演出もありません。それなのになぜ「怖い」と思えるのか。

『ゆうれい談』に出てくる怪談は怖いです。深夜、あとを

いや、実は山岸先生の体験談にも演出はあります。深夜、肩を

怪談の怖さは物語にあるのではありません。怪異そのものにあります。怖いと感じる「何か」に出会ってしまったからこそ体験者は恐怖体験を語るのです。ならばその恐怖を共有するには、起因する「何か」を描くだけで必要にして充分だ、ということになります。そのうえで怖さを最大限に引き出すように語ることができれば、一級の怪談が誕生する、というわけです。

単純明快な事実ですが、これが新しい怪談のスタイルとして定着するには、時代を一つ越え、平成年代、いわゆる「実話怪談」の登場を待たなければなりませんでした。実に十年以上の歳月が必要だったのです。逆に言うなら、『ゆうれい談』は十年以上、唯一無二の特異点であり続けました。

十年以上時代に先んずる、ということがどれほどの偉業かお分かりいただけるでしょうか。──山岸先生の作風には、怪談に限らず、既成概念に

中学生の自分が、こんなことを考えたとは思えませんし、そもそも未来の実話怪談の時代を知る由もない以上、考察すること自体、不可能です。ただ、当時のわたしは、これは他のものとは圧倒的に「違う」と感じていました。ぜんぜん違う何かだけど、突出して怖い、と。

ちなみに、わたしは『ゆうれい談』のような怪談は心霊写真に通じるところがある、と思っています。心霊写真は印画紙に定着された風景が怖いかどうかがすべてを決します。怖い心霊写真に理屈は必要ありません。霊能者があれこれ評価することもありますが、これは本来、余計なものです。見た瞬間、怖いと思えるかどうか。単なる

怪談においてもこれは同様です。恐ろしい怪異があれば、怪異そのものが説得力を持つ。これを鑑みるに、山岸先生は恐怖というものをよく分かっていらっしゃる、と思うのです。恐怖に対して鋭敏で、自分が何を怖いと感じたのか、それをよく分かっている。だからこそ、伝聞の話も怖い。体験談を聞いた自分が「怖い」と感じたのは何なのかを分かっておられるのです。そのことが怪異に説得力を持たせている。この図抜けた鋭敏さが、数多くの傑作ホラー作品という形で結実しているのだと思うのです。

作品紹介・あらすじ

ゆうれい談

著者 山岸凉子

発売日:2023年07月21日

全部、本当にあった怖くて摩訶不思議な話。

漫画家にとって最大の敵は睡魔。山岸プロでの眠気ざましの話題は“ゆうれい談”。萩尾望都、大島弓子など著名漫画家たちの不思議体験談を始め、アシスタントさんが経験した怪異譚、著者が旅先や自宅で遭遇したほんとうにあった怖い話や魔訶不思議な話を満載。怖いけれど怪異を蒐集せずにはいられない著者のゆうれい談。表題作ほか、「読者からのゆうれい談」「蓮の糸」「ゆうれいタクシー」「タイムスリップ」 の5作を収録。解説:小野不由美

詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322302001011/

amazonページはこちら