一気読みのパニックSFミステリー。

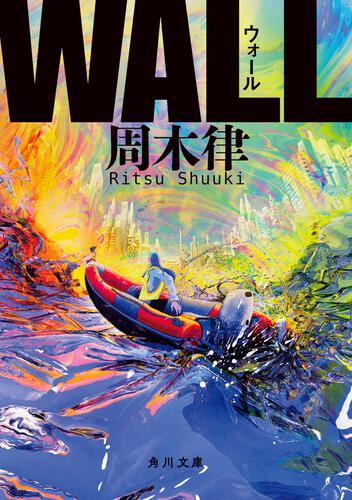

『WALL』周木 律

角川文庫の巻末に収録されている「解説」を特別公開!

本選びにお役立てください。

『WALL』著者:周木 律

『WALL』文庫巻末解説

解説

杉江 松恋(ミステリー評論家・書評家)

私たちはいろいろなものを失ってばかりいる。

災厄小説は、裏返しに幸福を描いた小説でもある。人の世がいかに恩恵に満ちていたかということが、奪われて初めてわかるという物語構造になっているからである。

人間の文明が終焉を迎える破滅小説は、誰もいなくなった場所を描くことによって、社会というものが無数の人間の営みから構成されていたことを示す。そこに人間がいなければ成り立たないということに、誰もいなくなってからようやく気づくのだ。

周木律『WALL』を身震いしながら読んだ。なんと多くの生命が、人々の表情が描かれていることか。多くの声が聞こえてくる小説である。

物語は北方領土の色丹島から始まる。その丘の上に、イサークとゾーヤの夫婦が立っている。イサークはロシアの国境警備隊の船を補修する仕事を五十年も続けていたが、高齢を理由に退職を決意した。これから待っているのはゾーヤと二人で暮らす余生だ。

そんな二人の幸せが一瞬にして奪われる。死の寸前、イサークは山麓の向こうに出現した異様なものを見ていた。「厚みもほとんどなさそうで、砂糖菓子を包むセロファンか、または小さいころに遊んだシャボン玉の表面を思わせる模様が見える」「七色に輝く、半透明の壁のようなもの」。それに触れた瞬間に、イサークたちの体は消滅した。

ここまでがプロローグで、作者は複数の視点から以降の物語を紡いでいく。そのうちの一人が、東京技術大学の准教授である紺野雪子だ。素粒子物理学を専門とする紺野は、マサチューセッツ工科大学での共同研究を終えて帰国した。三十四歳で出身ではない大学に准教授として迎え入れられたのだから、日本では異例の好待遇と言っていい。だが紺野は知っている。自分は女性登用の偶像、悪く言えば客寄せパンダなのだ。その紺野に電話をしてきたのは、同じ高校で科学部の一年上だった北沢喬之である。現在は官僚として内閣府に出向中だ。連絡をしたのは、理解しがたい現象について科学者の意見を聞くためだという。太平洋上を通っていた複数の航空機に異変が起きたのだ。そのうちの一機は自動操縦で空港に戻ってきたが、すべての乗員と乗客が消え失せていたのである。衣服や荷物はそのままに残されていたという点が謎を深める。

この人間だけが消えてしまう現象に強い関心を抱いた紺野が北沢とともに調査を進めていく過程が物語の主筋である。やがて壁の存在が判明すると、WALL(ウォール)と命名の上対策が講じられることになる。恐ろしいことにそれはひとところに留まっているのではなく、次第に西進してきていた。まずは北海道が、続いて本州、日本全体が壁に吞み込まれることになるだろう。もちろん、被災地域はさらに広がるかもしれない。

北沢は設置された防災対策分科会に紺野の参加を要請したが、開かれた会議には彼女の代わりに研究室の上司である山之井敦人教授の姿があった。紺野よりも自分のほうが学識者としてふさわしいと、要請を揉み潰したのである。平穏な日常ではなく緊急事態を描く物語では、人間の本質が際立ってみえることがある。この山之井は階級社会上位者の象徴だ。彼は紺野の機会を奪うだけではなく、彼女を侮辱しさえする。社会を不自由にしている障壁そのもののような人物なのだ。そのことで明らかになるように、本作にはそうした、社会の実相を描く諷刺小説の一面がある。

対策会議の席上で山之井は楽観論を唱える。物理学的根拠に乏しいから、WALLは存在すら疑わしいと。実際に迫りつつあるものから目を背け、現にいくつもの生命が失われているということを彼は認めようとしない。この光景に既視感を覚える読者は多いはずだ。責任ある人々がとるべき行動を怠ったために災厄が拡大したという例が過去にはいくつもある。山之井は、そうした過去の事例を最も愚かな形で繰り返そうとしているのだ。

前述したように本作には複数の視点人物が置かれている。紺野雪子はその中で、真実を突き止める者、あるいは救う者の役割を振られた主人公だ。彼女の前にはさまざまな障害が出現する。その中には山之井のように、嫉妬や保身といった動機によって不合理な妨害をしてくる者も含まれる。もちろん最大の障害は迫りくるWALLそのものだ。人間だけを消滅させる壁はどのような原理によって出現したのか。この超現実的な難問を解かない限り、破滅は免れない。先走ってしまうが、ここで紺野によって示される仮説は鮮やかなものだ。まるで不可能犯罪の謎を解く名探偵の如し。作者の周木律はミステリーを中心として大衆小説全般を対象とするメフィスト賞の出身であり、さすがのお家芸を見せられたような心地がした。

他の視点人物でいえば、小野田奏太は見届ける者、あるいは守る者といえる。彼は中央新聞社仙台支局の記者である。新聞社の地方支局で華々しい活躍の場を与えられることは稀だ。日常業務に倦んでいた彼はある日、恋人からSNSで話題になっている動画の存在を教えられる。それはWALLを映したものだった。興味を覚えた小野田は取材のために動き始める。その後、紆余曲折を経て彼は福島第一原発にたどり着くのである。そこで二〇一一年に何が起き、現在も何が行われているかを改めて説明する必要はないだろう。人間を消滅させてしまう壁がそこに到達したら何が起きるかも。小野田は、紺野とはまた違う立場で闘う人々を目の当たりにすることになる。

第三の視点人物は尾田基樹だ。彼はフリーランスのシステムエンジニアだ。シングルファーザーである尾田は、心ならずも七歳の娘である穂波を近所に預けて神戸の自宅から帯広までやってきた。そしてWALLの接近に遭遇してしまうのである。危機に瀕した尾田の望みはただ一つ、娘の元に帰ることだ。彼は日常へ帰る者、あるいは家族を愛する者なのである。二〇一一年の東日本大震災を始めとする天変地異、二〇二〇年に日本国内でも流行が始まった新型コロナウイルス感染症など、突然の異変によって家族を奪われた方は数知れない。統計では死者の数しかわからないが、一人ひとりにそれぞれの人生があり、家族との営みがあったはずなのだ。その事実を改めて心に刻み付けるために尾田は描かれている。彼の視点を欠くとき、物語は人間の体温が感じられない空虚なものになっただろう。

こうして三つの視点が寄り集まり、人間の営みが危機に瀕するという事態が描かれていく。一つの章が短く、テンポよく切り替えられていくのは、三つの視点を渾然とさせ、どれもおろそかにしないためだろう。WALLへの恐怖が迫るのと軌を一にして、作者は人間への信頼を描いていく。登場人物たちの感情が痛いほどに伝わってくる。そこで失われた命を惜しむ気持ちが湧き上がってくる。生命の小説である。

周木律のデビュー作は二〇一三年に第四十七回メフィスト賞を受賞した『眼球堂の殺人~The Book~』(現・講談社文庫)だ。同作で登場した数学者・十和田只人を主人公とする謎解き小説の連作で好評を博したが、パンデミックを描いた『災厄』(二〇一四年。現・角川文庫)、科学が行き過ぎた結果引き起こされる災禍の物語である『暴走』(二〇一五年。同)など、パニック小説の名手であり、さらに二〇二一年の『あしたの官僚』(新潮社)のように動脈硬化を起こしたこの国の問題を鋭くえぐった作品もある。それらすべて、社会を見る人という周木の特質が遺憾なく発揮されたのが本書なのだ。人の心を描く作家よ。

作品紹介・あらすじ

WALL

著者 周木 律

定価: 924円 (本体840円+税)

発売日:2023年04月24日

この巨大な壁は何? 人々を消失させる恐怖のWALLから逃げられるのか?

202X年のある夏の日、シコタン島(色丹島)の墓地で祈りを捧げていた ロシア人老夫婦が、丘の上から半透明のヴェールが近づいていることに気づく。不思議に思った二人が手をつないだままその壁に触れたとき、彼らの腕は「消去」した――。触れた人間の肉体のみが消去される「ウォール」と名付けられたこの巨大な壁は、1日に20km程度という遅さながら、やがて北海道に上陸、本州も射程に、徐々に西へと、人々を飲み込んでいく。本土上陸から首都圏到達まで1か月ほどしか猶予はない。真実とデマが入り混じりながら拡散され、日本はパニックに包まれていく。「ウォール」が暗示するものは、人類をな洛に突き落とす自然災害や疫病であり、経済格差によって人々を「分断」するものであり、無慈悲な「神の制裁」であり、極めて「平等な存在」である。唐突に出現したこの得体のしれない凶器に、人間は科学と人智をもって対峙しなくてはいけない。善悪を問わず本性をむき出しにする人間たちをあざ笑うかのような「WALL」。果たして結末は――。著者渾身の書き下ろし。一気読みのパニックSFミステリー。

詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322209001181/

amazonページはこちら