「患者を助けたい!」は医者のエゴなのか?目からウロコの医療エンタメ!

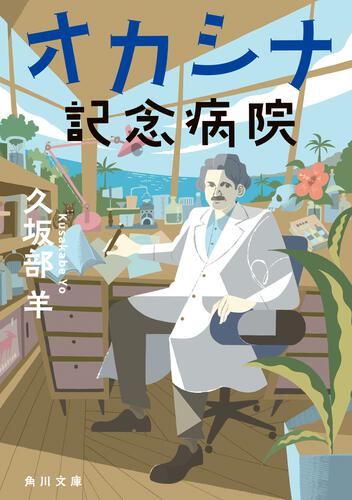

『オカシナ記念病院』久坂部羊

角川文庫の巻末に収録されている「解説」を特別公開!

本選びにお役立てください。

『オカシナ記念病院』久坂部羊

『オカシナ記念病院』久坂部羊 文庫巻末解説

解説

久坂部羊という作家のことを初めて知ったのは、私の家内が「これ、すごく面白い」と、『破裂』(幻冬舎)という小説を私に紹介してくれた時である。現代医療の闇、というとありきたりではあるが、医者や厚労官僚の「正味のところ」が活写され、ミステリーとしてもサスペンスとしても高度に練り込まれたプロットに引き込まれた。私も臨床医の端くれであるので、ステレオタイプ化した医者の描写や、「こんなのありえない」と言いたくなるような「医学」の設定には敏感なのだが、そういう「医療小説」にありがちな無理はどこにもなかった。正直なところ、なんとなく悔しくなって必死で粗探ししたのだが見つけられなかった、と白状した方が正確だろう。

もう一つ「久坂部羊」のために悔しい思いをしたのは、二〇一四年の第3回日本医療小説大賞の時で、二〇〇九年から物書きを始めた私の『見送ル』(新潮社)という小説は、最終選考候補作5編の中に残った。この時の受賞作が久坂部羊『悪医』(朝日新聞出版)である。その時にはすでにこの作家についてよく存じ上げていたので、まあ順当なところだろうと納得はしたのだが、これまたなんとなく悔しくなった私は、朝日文庫で出るまで買わなかった。読むと一目瞭然、拙作とはプロとアマの差が歴然としていた。どこがどう、と疑問に思われる方は、私の駄文で説明を受けるよりも、お読みになることをお勧めする。あ、ちなみにその時は、私の小説も併せて読まないと「差」はわからないからね。

久坂部羊先生は大阪大学医学部卒の医師であり、外科医や麻酔科医として働かれたのちに外務省の医務官として9年間海外勤務をされている。その後高齢者を対象とした在宅医療に携われる傍ら、二〇〇三年に『廃用身』(幻冬舎)で作家デビュー、冒頭の『破裂』は第2作に当たるが、これを含めて複数作がドラマ化されている。小説の他にも、現代医療の問題点を指摘したエッセイを数多く書かれている。その作風は、人の生死を背景にした、医者・患者その他様々な人間の本音と現実を、綺麗事を排して「これでもか」と読者に突きつける……かと思うと、二〇一七年に出版された『院長選挙』(幻冬舎)のように、徹底して戯画化したドタバタ劇も得意としておられる。

本作『オカシナ記念病院』は、タイトルからして後者ドタバタ劇に属するように思われる方が多かろう。ストーリーは、都会から向学心に燃える新人医師の新実一良が離島の病院に後期研修医としてやってくるところから始まる。今の制度では医学部を卒業して国家試験に合格した医者は「インターン」つまり仮免許状態を経ずに、すぐに医師になる。最初の2年が初期研修で医者の基本を身につけ、その次が後期研修で、ここで内科なら内科の、ある程度専門性を前提とした修業になるのである。

新実くんは大学病院での2年間の初期研修で学んだ(つもりの)現代最新医学の知識を引っさげて意気揚々と赴任してくるのだが、赴任先の病院では医者も看護師もあまりやる気がないようで面食らってしまう。また患者も治療を求めず、医者の言うことに従わない。「生きるか死ぬか」の大問題を棚上げして、生活の都合を優先しているようだ。第1章の最後に「おかしい。おかしすぎる。ここは医療だけでなく、患者もおかしい」と新実くんは独白し、その違和感はその後、患者の蘇生の場面で、慢性疾患の在宅医療で、がん検診で、救急の状況で、禁煙をめぐる問題で、と続いていく。

その一々をここで再現するような野暮はしないが、根底に流れるのは医療にできることは限られていて、医療者は謙虚であらねばならないという態度と、「無理な延命はしない」という死生観である。こう書くと、「そんなの当たり前じゃないか」と思われることだろう。「無理な延命」なんて、自分たちも御免

だが、この島の人々が考える「無理な延命」や「無理な医療」は、我々の常識だと「普通の延命」や「当たり前の医療」に相当する。癌になったが、手術をすれば助かる可能性が高い。それをわざわざ見逃すなんてあり得ない。癌も早いうちに治療すれば治るのだから、検診を受けて早期発見に努めるべきだ。病気は予防するのが一番で、喫煙はすべきでない。どれ一つ取っても、現代医学の、というより現代社会の常識であろう。ただしそこでは、治療や検診や予防のマイナス面が語られることはない。せいぜいが、「正しい」結論を下した後に、「とはいえこれこれにも気をつけるべき」という付け足しもしくは脚注で出てくるのみである。現代の医療者は(そしてたぶん患者も)忙しくて、そんな細かいことまで念入りに検討している暇はない。

こういう「離島での医療」なんてテーマで書かれるものは、往々にして、「島の素朴な住民とのふれあい」みたいな話になることが多い。素朴な人たちは「難しいことは考えず」、のんびりと生きている。本作も、一見すればそう思われるかもしれない。しかしながら、「素朴」なのは誰なのだろうか。我々は、生命が第一に重要と考え、他のことをすべて二の次、というより思考の外に置いているのではあるまいか。手術で痛い目にあうのも、命のためだから仕方がない。検診結果に一喜一憂するのも、命のためだから仕方がない。好きなタバコや酒をやめねばならぬのも、命のためだから仕方がない。

それで長生きしてどうなるかというと、我々は老衰していくのである。久坂部先生は、人々は70歳の状態のまま80歳に、80歳の状態のまま90歳になると思っている、と指摘されたことがある。そんなわけはない。そうして長寿を手にした高齢者を在宅医療で診ていて、先生は「長生きできて羨ましい、と思ったことはない」と断言されている。我々は何のために生きていて、これからも生きようとするのか。それを忘れて、生存期間を唯一の指標とし、「生命を保つ」目的のみで行動する我々の方が、よほど単純で「素朴」なのではあるまいか。もっといえば、マンガ的なのではなかろうか。「難しいことを考えていない」のは誰なのか。

蛇足ながら付け加えると、「だから医者になんかかからない方がいい」と、現代医学のマイナス面ばかりを強調してすべての医療を否定する向きもあるが、これまた「素朴」に過ぎると言わざるを得ない。こういうごく単純な主張が社会で一定の支持を受けるというのもすなわち、誰も「難しいことを考えていない」ことの裏返しなのだろう。

してみると本作は「笑えるドタバタ劇」ではなく、いや笑ってもいいのだが、ドタバタしている登場人物の姿は他人事ではないのである。名人三遊亭円朝の怪談噺は、口演中にはギャグも入っていて、聴いている最中には客も笑うのだが、寄席がはねての帰り道、皆恐怖に駆られて一目散に家に急いだという。本作も同じであり、読み終えると背筋が寒くなりはしないか。我々も、「生きるか死ぬか」の際には、登場人物たちをはるかに上回る醜態を晒してしまうに違いない。なぜなら我々は、「人間は(だから私も)必ず死ぬ」という当たり前のことを忘れて生きているからだ。

恐るべきことに、医学部の教育内容の中にも、「人間は必ず死ぬ」ということは入っていない。だが今、読者のあなたはそれに気がついてしまった。しばし呆然とするのは仕方がないとして、これからどうすればいいのか。それを考える前に、まずは久坂部羊先生に「ご教示ありがとうございました」とお礼を言おうではないか。

作品紹介・あらすじ

オカシナ記念病院

著者 久坂部 羊

定価: 814円(本体740円+税)

発売日:2022年12月22日

「患者を助けたい!」は医者のエゴなのか?目からウロコの医療エンタメ!

島民の健康向上に奔走する若き研修医・新実一良。「がん検診」「在宅医療」「認知症外来」など新たな施策を試みるも、意外な問題点が次々と明らかに……?!現代医療に一石を投じる著者渾身の医療エンタメ!

詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322204000280/

amazonページはこちら