文庫巻末に収録されている「訳者あとがき」を特別公開!

本選びにお役立てください。

『新訳 ナルニア国物語4 銀の椅子』訳者あとがき

本書は、実は『馬と少年』のあとに執筆された五番目のナルニア国物語(原題はThe Silver Chair)であるが、『夜明けのむこう号の航海』(初版一九五二年)につづいて四番目の作品として翌一九五三年に刊行され、『馬と少年』はさらにその一年後の刊行となった。おそらくユースタスの再登場による物語の連続性を重視して刊行順を調整したのであろう。訳稿は、角川つばさ文庫より『ナルニア国物語 ④銀のいすと巨人の都』として刊行したものに大幅な改訂を施して作成した。

まず本書について大きく誤解されてきたのではないかと思われる点について述べておきたい。以下はネタバレになるので、本書を読み終えた読者のために記すものである。

本書のこれまでの代表的な解釈として、C・S・ルイス研究の大御所として高名なピーター・J・シャケル教授とチャールズ・ハター教授(ともにミシガン州のホープ・カレッジ名誉教授であり、共編著もある)の解釈を確認してみよう。まず、シャケル教授はその著書にこう記している。

「四つのしるしはジルにとって、イスラエルの民にとっての律法の言葉のように、導きと方向付けの源となり、ジルはそれを常に目の前に置かなければならない。〔中略〕ジルはユースタスと同様にアスランの息によって無事に運ばれて、ユースタスに追いつく。

ユースタスは、アスランがなにをジルに告げたか知らないため、目の前で船に乗ろうとしている老いて衰弱した王がユースタスの友のカスピアンであることに気づかず、ふたりは早くも最初のしるしをしくじってしまう。〔中略〕

『きらめくような緑の長いドレスをなびかせ』た美しい貴婦人が、黒い

第一から第三のしるしをしくじるという説明だったが、念のために、四つのしるしを確認しておこう(本書33ページ参照)。

第一のしるし──ユースタス少年がナルニアに足を踏み入れたらすぐに、ある年老いた親愛なる友に会うだろう。少年は直ちにその友に挨拶をしなければならない。そうすれば、きみたちふたりは、よい助けが得られるだろう。

第二のしるし──ナルニアから出て、北へむかい、

第三のしるし──その廃墟の都で、岩に刻まれた言葉を見つけ、その言葉のとおりにしなさい。

第四のしるし──わが名アスランの名にかけてなにかをしてほしいとたのむ最初の人と出会えば、それが求める王子である。

さて、どうだろうか。標準的解説書とも言うべきシャケル教授の本にあるように、子どもたちは最初の三つのしるしをしくじって、四つめのしるしでようやくきちんと対応したと、みなさんもお考えになるだろうか。

たぶん、みなさんが素直であればあるほど、そのように考えるのではないだろうか。なにしろ、本書にもそのように書かれているのだから。

ユースタスが遠くから見た年老いた王さまがカスピアン王であったとわかったとたん、ユースタスは顔色を変え、ジルは「アスランが言ったように、あんたは昔の友だちに会ったんだから、すぐに話しかけなきゃいけなかったのよ。だけど、そうしなかったから、最初からなにもかもおかしくなっちゃった」(55~56ページ)と言い、フクロウのグリムフェザーでさえ「すぐに王さまに話しかけてさえいたら。王さまはすべて手配なさって、たぶん王子捜索のために、軍隊をつけてくださっただろうにのう」(66ページ)と言うのだから、ユースタスがしくじったと思うのも無理はない。

しかも、第二のしるしにしたがう代わりに、沼むっつりの反対をさえぎって子どもたちは巨人の城へ行って、その結果危うく食べられそうになってしまうわけだし、そのあと窓から「見ヨ、ワガ下ニ」という文字を見たときに、「二つめと三つめのしるしをやりそこなっちゃったね」(133ページ)とユースタスは言う。いよいよ四つめのしるしを前にして沼むっつりは、「これまですべてしくじってきたからね」(180ページ)と言うし、かてて加えて、作者自身も「もうすでに三つのしるしをだいなしにしてしまっているのだ。四つめをしくじるわけにはいかない」(185ページ)と言うのだ。

ここまで何度も「三つのしるしをしくじった」と念を押されているのだから、そう解釈するのは当然のようにも思われる。だが、本当にそうだろうか。

もうひとりのナルニア研究の大御所チャールズ・ハター教授の論考にはこうある。

「子どもたちは最初の二つの手がかりを守りそこね、三つめもしくじりかける……〔中略〕カスピアンが年をとっていたために、ジルとユースタスが最初のしるしをしくじってしまい、そのために『よい助け』が得られなかった……〔中略〕そうした失敗は致命的ではない」(Charles A. Huttar, “The Art of Detection in a World of Change: The Silver Chair and Spenser Revisited,” Mythlore, 32.2(2014): 139−66(pp. 143−145))。

ここまではハター教授も同僚のシャケル教授と同じ論調なのだが、魔女が倒れて最終的に大団円になるという流れになったところで、あまり詳細な説明のないまま「アスランの四つのしるしは、しかしながら、すべて実現されているのだ」と結論付けている(同書 p. 159)。

えっ、ハター教授、どっちなんですか。三つのしるしを失敗したという解釈でいいんですか、それとも四つともすべて実現されているんですか?

このあたりから、大御所に頼らず、自分たちで考えてもいいだろう。

重要な手がかりとなるのは、「アスランの指示は、つねにうまくいきますからね。例外なしに」(136ページ)という沼むっつりの言葉ではないだろうか。この言葉を額面どおりに受け取るなら、アスランの指示は例外なしに、四つともうまくいっているはずではないのだろうか。

第一のしるしからもう一度正確に確認しよう。「ユースタス少年がナルニアに足を踏み入れたらすぐに、ある年老いた親愛なる友に会うだろう」の「会う」の原語は meet だ。meet とは日本語の「会う」と同じで、遠くから「見る」(see)のとはちがう。老いたカスピアン王はユースタスの存在に気づいていないのだから二人は会っては(meet)いないのである。では、ユースタスがナルニアに足を踏み入れてすぐに会ったのはだれか。ユースタス少年がナルニアに足を踏み入れたとたんに出会ったのは、フクロウのグリムフェザー、そしてこびとのトランプキンだ。しかし、どちらもユースタスにとっては初対面であり「昔の友だち」ではない。

ここでアスランの言った言葉の原語を確認する必要がある。

he will meet an old and dear friend

これをどう訳すか。

「彼は昔のなつかしい友に出会うだろう」と訳すことができる。そういう意味でとったからこそ、ジルはユースタスに「あんたがナルニアで最初に見る人は昔の友だちで、すぐにその人に話しかけなければいけない」(44ページ)と言うのだ。

しかし、old には「昔の」という意味のほかに、「年老いた」という意味もある。

年老いたディア・フレンドとは?

こびとのトランプキンは「国王と同じぐらい年寄り」(42ページ)であり、そして彼の愛称が「

第一のしるしとは「年老いたディア・フレンドに挨拶をすれば、ジルとユースタスのふたりは、よい助けが得られるだろう」というものだった。そして、ふたりは「沼むっつり」という助っ人──彼が「よい助け」であることは本書を読めば確信できる──を得ているのであるから、「年老いたディア・フレンド」はトランプキンだと解釈するしかないのではないだろうか。そうでないと、「沼むっつり」というよい助けが得られた理由がわからなくなる。

「巨人たちの廃墟の都へ行きなさい」という第二のしるしにしても、魔女の誘いに乗って、行かなくてもいいハルファングの

結果として、子どもたちは、実はしるしをすべてきちんとこなしているのだ。

ハター教授が「アスランの四つのしるしは、しかしながら、すべて実現されているのだ」と記しているのは、そういう意味だろう。「ナルニア」のファンサイト(https://narnia.fandom.com/wiki/)の「しるしの解釈(Interpreting the Signs)」にも「その旅路において子どもたちは自分たちが四つのしるしをしくじったと信じているが、実際はそうと気づかぬうちに四つとも実現してきたのである」とあるのも、こうした解釈に基づくと考えられる。

しるしをしくじったのか、しくじっていないのか、どちらと解釈するかはきわめて重要だ。子ども時代は、私たちはまわりの意見にどうしても左右されてしまう。おまえがしくじったのだとみんなが言えば、どうしたって自分を責めてしまう。親や教師から?られれば、自分はだめだと思い込んでしまう。友だちから好かれなければ、自分なんかいなくてもいいと思ってしまう。

だが、本当にそうなのだろうか。

この物語の最も重要なところは、ものごとは見た目どおりではないということにあるのではないだろうか。失敗したと思いこんではいけないのだ。素直な人ほど、つい自分を責めてしまう。

だめだだめだと言われている子が結果を出すという話はつぎの『馬と少年』の主題でもある。人間はつい弱気になりがちだが、神さまはその先までごらんになっていて、決して「だめだ」などとおっしゃらない。私たちは信じて自分の道を進むよりほかないのだ。

大切なことは、人の言うことにまどわされず、自分を信じること。本書がいちばん伝えたいのはそのことではないだろうか。それは人生の生き方のみならず、学問にも当てはまる。シェイクスピア研究においても大御所の言うことが必ずしも正しいとはかぎらないという先例がある。(たとえば拙著『シェイクスピアの正体』新潮文庫の第三章を参照されたい。)これまでの解釈に頼るのではなく、自分の頭でしっかり考えることが大切なのだ。

※ ※ ※

C・S・ルイスが英文学教授であったがゆえに、本書には膨大な先行文学との関連がある。この訳者あとがきに収まりきるものではないので、ここには主だったところだけを記しておく。

まず、銀の椅子だが、これは地下の世界に捕らえられたテーセウスとペイリトオスが座らせられていた《忘却の椅子》がモデルだ。この椅子に座るとすべてを忘れてしまうという。ヘラクレスが

子どもたちが地下の女王と対決する構図は、ヘラクレスが冥界の神ハーデースと対決する構図と重なる。ハーデースの王妃ペルセポネー(プロセルピナ)は、女性として「緑の衣の貴婦人」のイメージと重なる。

《緑の衣の貴婦人》(その正体は緑の蛇)は、サタンの表象である。ジョン・キーツがその物語詩「レイミア」で緑の

エドマンド・スペンサーの『妖精の女王』で赤十字の騎士が戦う相手が、半分は蛇、半分は美女の姿をしている(第一巻第一歌第十四連)こととも関連するし、ジョン・ミルトンの『失楽園』でも同様の蛇の化身の魔女が描かれる(第二巻六五〇~三行)。また、『失楽園』におけるサタンの

両腕は肋 骨 に押しつけられ、脚は両方とも、互いに

絡みあって、ついに足ばらいにかかって、ぶっ倒れ、

巨大な蛇となって、腹 這 いとなり、踠 き抗 うけれど、

どうにもならなかった…… (第十巻五一二~五行)

この緑の魔女は第一巻に登場する白の魔女の仲間(本書247~248ページ参照)だが、別人である。ルイスは、白の魔女について、ギリシャ神話における魔女キルケでもあれば、アリオストの叙事詩『狂えるオルランド』に登場する圧倒的に美しい魔女アルチーナでもあり、ある種の

したがって、本書の緑の魔女(「エメラルドの魔女」とも呼ばれる)についても、スペンサーやミルトンの描いた蛇の化身の魔女を踏まえた

本書は、最終的に『銀の椅子』という題名に落ち着くまで、『ナルニアの下の夜』、『荒野の国』、『ナルニアの下のこびとたち』、『ナルニアの下の知らせ』など地下世界をイメージさせる題名も考慮されていたが、それというのもウェルギリウスの『アエネーイス』同様の冥界(地下世界である死者の国)巡りが主題だからだ。とくに「落ちる者

同様に、本書にホメロスの『オデュッセイア』の影響があることも

だが、本書では、死者の国は地下世界ではない。そこは重要なポイントだ。

ほかの『ナルニア国物語』では、扉をあければそこはナルニアという展開が多いが、本書ではちがう。ジルとユースタスが学校の塀の扉をあけたとき、そこはナルニアではなく、アスランの国なのだ。「ナルニアのある世界の果ての、さらにむこうにあるあの高い山の上」(259ページ)であり、それは前巻『夜明けのむこう号の航海』の最後でリーピチープが消えていったアスランの国だ。そこは天国であると同時に死者の国なのであり、だからこそ、最後に再びその山の上にもどっていったとき、死んだはずのカスピアン王と出会うのである。ジルとユースタスは生きながらにして、天国を経験したということになる。そこは雲よりはるかずっと上にあるのだ。

いずれ私たちは、そこへ行くことになる。

そう考えると、はるかずっと下で生きているときの私たちのつまらない失敗など、あまり気にしてもしかたないという気にならないだろうか。

「しるしをしっかりと心に刻んで、それを信じなさい。そのほかのことは気にしなくてもよい」(35ページ)というアスランの教えは深い意味をふくんでいるように思える。人生を終えるまでに大切なことができたかどうかが重要であって、そのほかのことは気にしなくてもよいと思えたら、とても積極的な生き方ができるのではないだろうか。

あなたは、なにをしるしとして生きますか?

二〇二一年一月

河合祥一郎

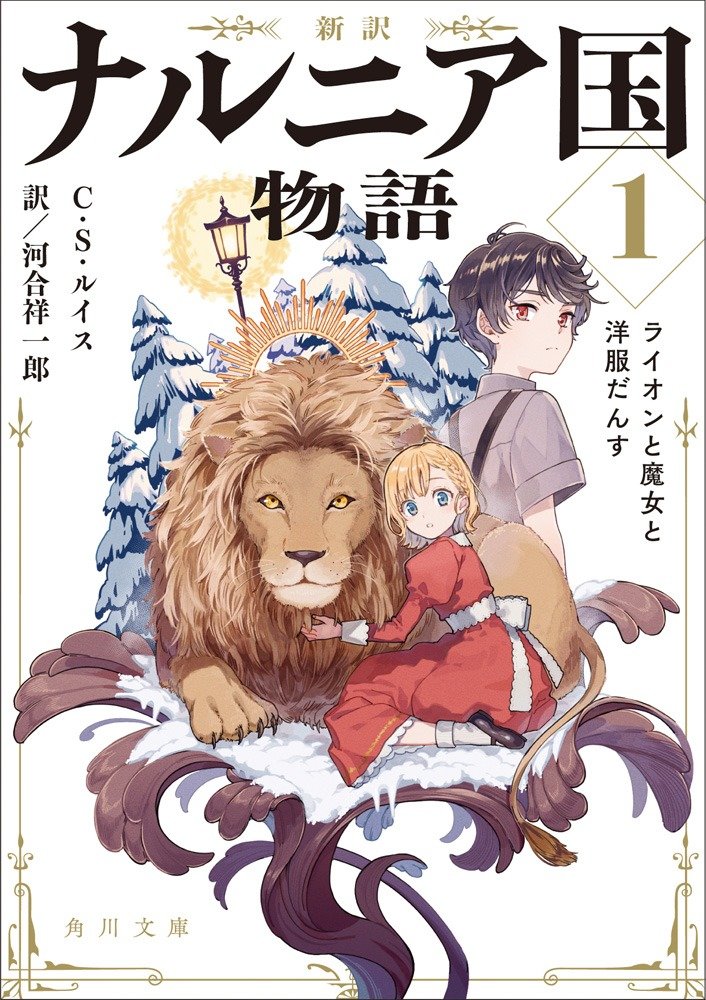

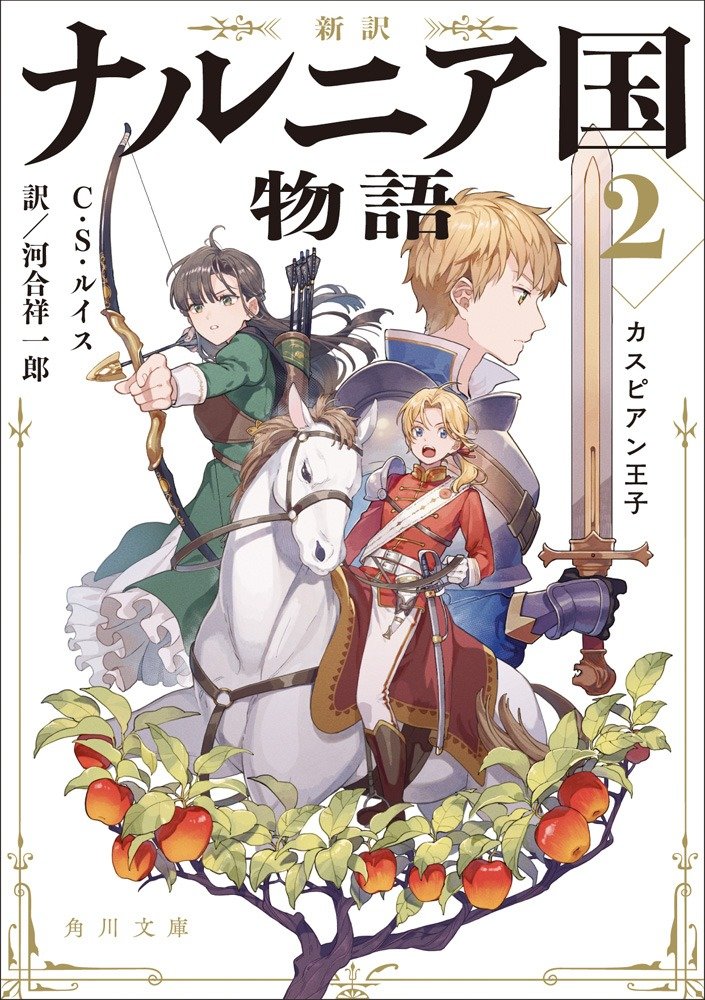

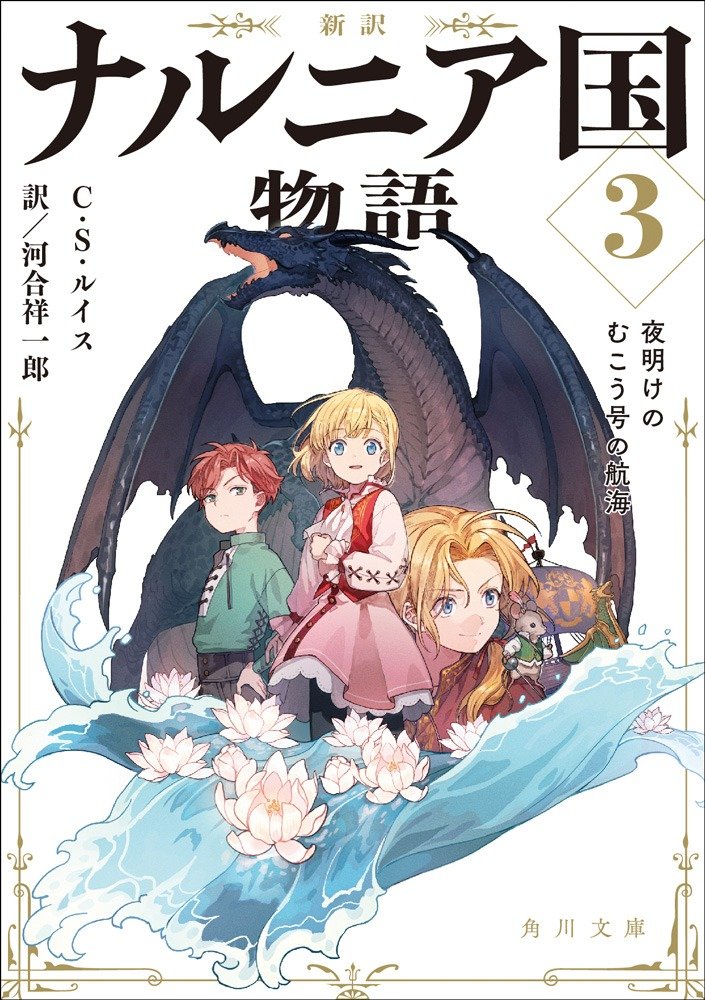

作品紹介

新訳 ナルニア国物語4 銀の椅子

著者 C・S・ルイス

訳 河合 祥一郎

定価: 792円(本体720円+税)

手掛かりは4つのしるし――行方不明の王子を捜索せよ! 史上最高の大冒険

装画・挿絵:ソノムラ

ユースタスといじめられっ子の同級生ジルは、アスランに呼び寄せられ、ナルニアへ。今ではすっかり年老いたカスピアン王の行方不明の王子を捜しだすよう命じられる。2人は手掛かりとなる“4つのしるし”を与えられるが…。フクロウ会議、巨人の都、地下の国――根暗すぎる男、沼むっつりを案内人にして、史上最高に危険な冒険が始まる! 本当に大切なものとは何か? カーネギー賞受賞シリーズ第4弾。心にせまる名作を新訳で!

https://www.kadokawa.co.jp/product/321912000065/

amazonページはこちら