文庫巻末に収録されている「訳者あとがき」を特別公開!

本選びにお役立てください。

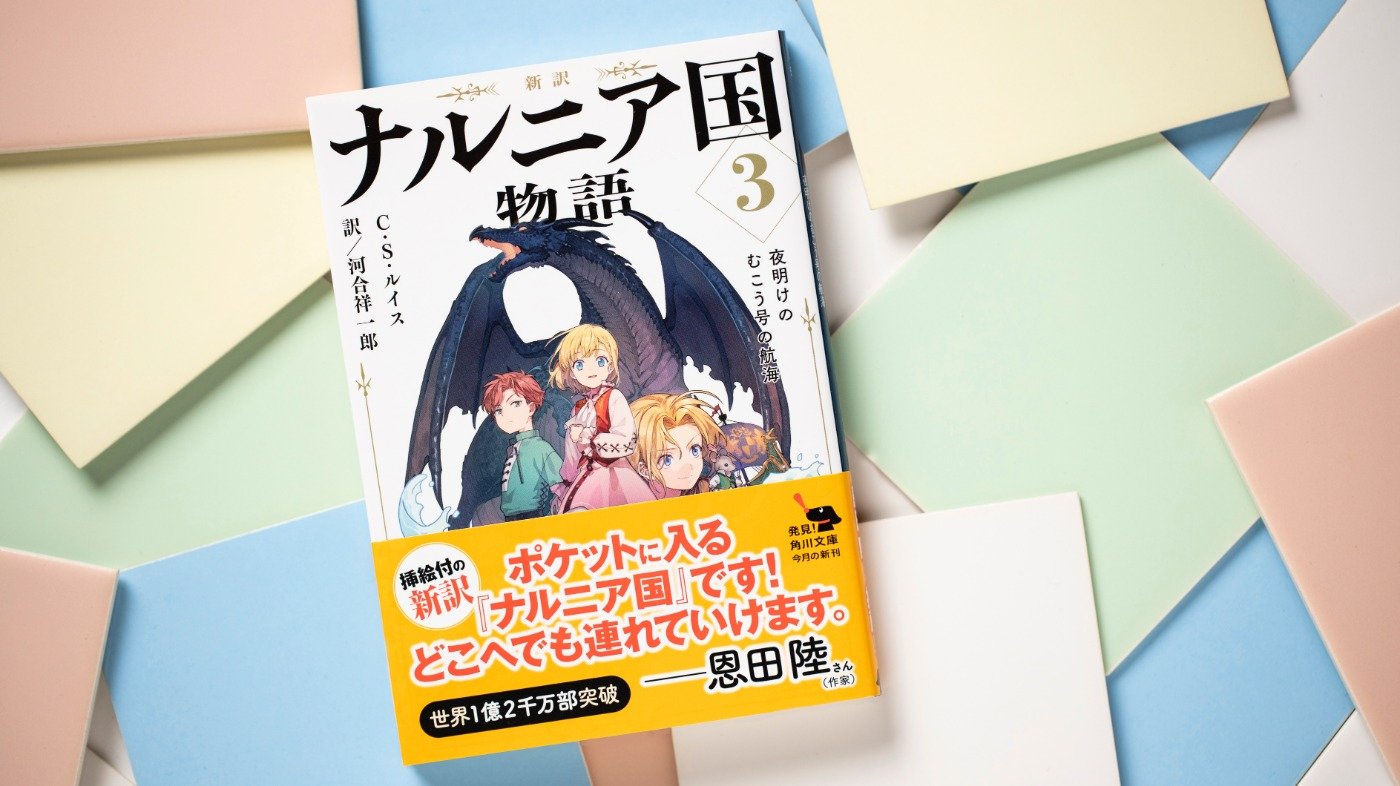

『新訳 ナルニア国物語3 夜明けのむこう号の航海』訳者あとがき

本書は『カスピアン王子』につづいて刊行された作品である。原題 The Voyage of the Dawn Treader を直訳すれば「《夜明けを踏み行く者》の航海」となるが、この新訳では『夜明けのむこう号の航海』とした。夜明けのむこうには、光りかがやく神の国(アスランの国)があり、船はそこを目指して進むのである。

本書は、角川つばさ文庫より刊行した『ナルニア国物語 ③竜の島と世界の果て』に大幅な改訂を施した新訳である。C・S・ルイスは初版(一九五二)を英国で刊行したのち、アメリカ版の校正刷りを直しているあいだに第12章に改訂を加えたので、本書ではそれを反映させた。角川つばさ文庫の訳と比較していただければ、どこが改訂されたかおわかりいただけると思う。

さて、「ナルニア国物語」シリーズには、白の魔女に代表される強烈な悪の存在に対して若い主人公たちが立ち向かうという構造が多く見られるが、本書は真の悪党が登場しないという点で例外的である。強いて悪党を探せば、第三章に登場する人さらいぐらいであり、人間以外では第八章の海蛇、第十二章の暗闇島などが恐怖を醸し出す。登場人物たちが戦う相手は、もっぱら自らのなかにある

いじわるで自分勝手だったユースタスがドラゴンに

航海の当初の目的は、ミラーズ王に追放されて行方不明となった七名の貴族たちをさがすことだった。七年前に消えた七人の貴族──繰り返される「七」という数字は、彼らが行方不明となった理由と何か関係があるのだろうか。よく指摘されるのがキリスト教(とくにカトリック教会)において人間の根源的な欲望とされる「七大罪」との呼応だ。もちろん、七人の貴族はカスピアン王子の味方となりえた善良な人たちであって悪徳の人たちではない。ただ、本書ではルーシーでさえ「嫉妬」という七大罪の一つにつまずきかけるのであるから、同様に、貴族たちが倒れた理由は彼ら自身のなかにあったと考えることは理に

フロリダ・アトランティック大学准教授トマス・マーティンは、C・S・ルイスのアレゴリーの用い方に注目しながら、七人の貴族は全体として七大罪の象徴となっていると示唆する(Thomas L. Martin, “Seven for Seven: The Voyage of the “Dawn Treader” and the Literary Tradition,” Mythlore, 34.2(2016): 47−68)。

この論考によれば、最初に発見されたバーン卿がある女性と結婚したことにより「《東の海》のむこうに新しい国を探す」という課題を早々にあきらめてしまったのは、新約聖書「ルカ伝」第十四章第二十節において「妻を迎えたばかりなので、行くことができません」と言ってイエス・キリストの招待を断った人物を想起させる。カスピアン王子もラマンドゥの娘を好きになるが、自分の使命を果たすまで待っていてもらい──「魔法を解いたとき、またあなたにお会いしたい」(233ページ)参照──そして、そののちに結婚する点でバーン卿と異なっている。七大罪のうちの「

つぎにオクテイジアン卿の金の腕輪が見つかるが、これはユースタスが宝物の山のなかで見つけて自分の腕にはめたのだった。オクテイジアン卿が自ら宝物の山に近づいてそこで命を落としたのだとしたら、七大罪のうちの「強欲」に屈したのかもしれない。

眠りこけていたレヴィリアン卿、アルゴズ卿、マヴラモーン卿の三人については、「マスタードをくれ」と言う人物が「

学者たちが指摘するもうひとつの重要な点に、本書はアイルランド文学の伝統的イムラヴァ(幻想的な航海物語)──とりわけ中世のベストセラー『聖ブレンダン航海譚』──の影響を受けているという事実がある。トールキンがその詩「航海(Immram)──聖ブレンダンの死」や、子犬が月の世界でドラゴンに追われたり海底で冒険をくりひろげたりする児童文学『ロヴァランダム』において、約束の地を求めて

また、本作が中世のイタリアの詩人ダンテの『神曲』の影響を受けて書かれたものであることも

ところで、ルイスは、初めて出した散文小説『巡礼者の退行』(一九三三)において、ドラゴンはほかのドラゴンを食べてしまうから一国に一頭しかいないとすでに述べており、それが本書でも繰り返される(99~100ページ)。ユースタスが変貌したドラゴンの色は明記されていないが、緑色であるならば、ドーノワ夫人マリ=カトリーヌの童話「緑のドラゴン」(緑の蛇)との連想も働いているのかもしれない。緑の蛇は、『銀の椅子』でサタンのメタファーとして機能する。

そのほかの重要なメタファーについても記しておこう。第十六章で登場する羊は、イエス・キリストのイメージだ(「ヨハネによる福音書」第一章第二十九節)。「救いは、

羊は、「さあ、来て、朝の食事をしなさい」(265ページ)と言うが、これは「ヨハネによる福音書」の最後の章(第二十一章第十二節)でイエスが言う言葉と同じであり、そのとき弟子たちが食べるのも、焼きたての魚である。

また、最後の場面で「私は、いる」とアスランは言う(267ページ)が、この「私は、いる」(I am)は、イエス・キリストの言葉そのものだ。「わたしはいるのだ」と「ヨハネによる福音書」第八章第五十八節で語られる(なお、『旧約聖書』「出エジプト記」第三章第十四節では、「わたしは『わたしはある』という者である」と神が言ったと記されている)。

さて、三人の貴族にかかった魔法を解くには、この世の果てまで行って「そこに、仲間のうち少なくともひとりを置いてこなければならない」(223ページ)とされるが、最終的に、最果ての海のむこうのアスランの国(光の国)へ進むのが許されるのはリーピチープのみだ。リーピチープとともに光の国へ行きたがったカスピアンは王としての務めがあるがゆえに許されない。このときくやしがってカスピアンが発する言葉「なにもかも、なんの意味もないじゃないか? What is the good of anything?」(260ページ)は、『旧約聖書』「コヘレトの言葉」(別名「伝道の書」)にある「すべては空しい」(第一章二節)に呼応すると指摘されている。この箇所を書いていたルイスの脳裡には、聖書の次の一節がよぎっていたかもしれない。

人が労苦してみたところで何になろう。

わたしは、神が人の子らにお与えになった務めを見極めた。神はすべてを時宜にかなうように造り、また、永遠を思う心を人に与えられる。それでもなお、神のなさる業 を始めから終りまで見極めることは許されていない。

わたしは知った

人間にとって最も幸福なのは

喜び楽しんで一生を送ることだ、と

人だれもが飲み食いし

その労苦によって満足するのは

神の賜物だ、と。

(「コレヘトの言葉」第三章九~一三節)

神の御業を終わりまで見極めたいとするカスピアンの願いは許されることはない。アスランの国を目指して必死で航海してきたのに、これまでの労苦はいったいなんのためにあったのかとカスピアンははげしく苦しむが、その労苦のなかで得てきたことで人は満足すべきなのだ。ルーシーがラマンドゥの娘のことをほのめかして、満足できるできるはずだと示唆するのは、「その労苦によって満足するのは神の賜物」とする聖書の言葉に沿うものと考えられる。

そのルーシーでさえ、羊に「アスランの国へつづく道」をたずねると、羊は「あなたがたが行く道ではありません。あなたがたがアスランの国へ行く扉は、あなたがたの世界にあります」(265ページ)と言われてしまう。

これは、人間は現世という世界において、自分の人生をまっとうした暁に初めてアスランの国へ行く扉を開くことが許されるという意味であろう。『リア王』で自殺願望のグロスター伯に対してエドガーが「辛抱が肝心だ。この世を去るのは、生まれ出てくるときと同じ。時が満ちるのを待つしかない」と言うように、その「時」は神によってのみ与えられる。リーピチープはアスランによってその特別の許しを得たと解釈すべきであろう。

神の国とは天国のことだから、リーピチープは「あの世へ行ってしまう」ことになる。だが、それは単に「死ぬ」ことと同じではない。同じなら、リーピチープがなぜよろこび勇んでそこへ行きたがるのかわからなくなる。キリスト教の教えによれば、神の国では、だれもが神とともにあって、至福を味わうことができるのだ。『新約聖書』の「コリント人への手紙第一」第十五章には、神の国では人は眠ってしまう(つまり、死んでしまう)のではなく、永遠のものとなって、死に勝利すると記されている。ルイスは「きっとリーピチープは無事にアスランの国にたどり着き、今でもそこで暮らしているのだと私は信じている」(264ページ)と記しているが、永遠の命を得たリーピチープは、永遠に生きるアスランとともに今もそこにいるはずと考えるべきであろう。

それにしても、なぜリーピチープだけがアスランの光の国に入ることを許されるのか。口をきく動物を人間と同等にみなすナルニア式の考え方に則れば、リーピチープだってルーシーたちと同様、その寿命が全うされるまでは神の国へ入ることは許されないはずではないか。この点に関しては、ルイスがアン・ジェンキンズという少女へ送ったつぎのような手紙が参考になるだろう。

ケンブリッジ、モードレン学寮より

一九六一年三月五日

アン様

アスランが自分は死んだと言ったのはどういうことかは、ある意味ではっきりしています。このシリーズの『ライオンと魔女と洋服だんす』という前の本を読めば、アスランが白の魔女に殺されてふたたびよみがえったお話があります。それを読めば、そのことの裏には深い意味があることがわかるでしょう。

ナルニア国物語全体はキリストについてのお話です。つまり、「ナルニアのような国が本当にあったとして、それが(私たちの世界のように)おかしくなって、キリストがその世界へ行って(私たちの世界を救うように)その世界を救うとしたら、どうなるだろう?」と考えて書いたものです。

物語が私の答えになっています。キリストが人間世界では人間の姿をとるように、ものを言う獣の世界であるナルニアでは、キリストはものを言う獣になるだろうと考えました。ライオンとしてイメージしたのは、(a)ライオンは百獣の王だから、(b)キリストは聖書のなかで「ユダの獅子」と呼ばれているから、(c)この本を書き始めたとき私がライオンについて不思議な夢を見ていたから、です。シリーズ全体はつぎのようになっています。

『魔法使いの甥』は、創造、そしてナルニアに悪が入りこむお話。

『ライオンと~』は、キリストの磔と復活。

『馬とその少年』は、異教徒の召命と改宗。

『夜明けのむこう号の航海』は、精神 人生 (とりわけリーピチープの)。

『銀の椅子』は、暗黒の力に対する戦いのつづき。

『最後の戦い』は、キリストの敵(サル)の到来。世界の終わりと最後の審判。

わかったかな?

敬具

C・S・ルイス

(The Collected Letters of C. S. Lewis, ed. by Walter Hooper, vol. 3 (SanFrancisco: HarperOne, 2007), pp. 1244−45より河合訳)

つまり、『夜明けのむこう号の航海』には子どもたちの冒険や探求も描かれてはいるが、それよりも神の国の栄光を目指して生きることの意義、とりわけリーピチープの

栄光に生きることはむずかしい。夜明けのむこう号の当初の航海目的は行方不明の七人の貴族たちを捜すことだったが、それがいつのまにかこの世の果てへ進むことに変わっていき、第14章で、帰国を望む船乗りたちがこの世の果てに行くのに反対して最後の航海ができないかもしれないという危機に当たって、カスピアンは、「われらとともに来る者はいずれも、夜明けのむこうにある光の国に踏み入らんとした者としての称号を子々孫々まで残し、帰りの船旅の末にケア・パラベルに上陸したあかつきには、生涯裕福となるだけの金か土地が与えられよう」(230ページ)と、シェイクスピアの『ヘンリー五世』における「アジンコートの演説」を思わせる演説で船乗りたちを鼓舞して、船乗りたちの心をつかむ。演説自体は勇ましいのだが、実際の人間世界においては栄光のみを考えて生きてはいけないことは、シェイクスピアが『ヘンリー五世』で描いているとおりだ。その意味で、精神世界のみに生きられるリーピチープは特殊であることを認識しておく必要があろう。「私は、人でなくてようございました」(198ページ)と語ることばには深い意味が籠められていると言わざるをえない。

最後に、この世の果ての海面一面に浮かぶ花について記しておきたい。原文がユリ(lily)となっているためか、映画『ナルニア国物語 第3章 アスラン王と魔法の島』ではユリの花を浮かべて撮影しているが、水面に咲く lily であるなら、スイレン(water-lily)であろう。大きな平たい葉をしているという描写があり、初版でポーリーン・ベインズが描く挿絵もスイレンに見えるので、スイレンと解釈した。聖書で言及されるユリという語には、スズラン(谷間のユリ)やアネモネをも含むとされており、実際になにを指すか漠然としている。旧約聖書「列王記上」第七章第二十六節や「歴代誌下」第四章第五節に「ユリの花をかたどって、杯の縁のように作られた」とあるのはスイレンを指すのではないかとする説もある。

ルイスは、著書『奇跡』(一九四七)において、自然界のことはすべて説明がつくとする「自然主義」に対抗して、神の存在を認める「超自然主義」を論じているが、その第四章「自然と超自然」で《大いなる驚異に満ちた自然界》と《人間の理性》との対比を論じる際に、水面に美しい花を咲かせるスイレンを比喩として用いているのも見逃せない(原書初版38ページ、再版45ページ)。ルイスによれば、池(自然の象徴)は底なしではなく、水面に花咲くスイレン(自然の表面にある人間の理性的な営為ないしは人間の魂の象徴)は池のなかに茎をのばし、池の底の土に根を生やす。そこはもはや池(自然)ではなく、泥であり土であり地球の中心マグマ──おそらく神の存在をほのめかしているのだろう──へとつながっているのだという。

さらに、『奇跡』第四章「自然と超自然」の冒頭に「フロンティアとは、《外界》が終わって《自己》と呼べるものがはじまるところにあるのではなく、理性と、物理的・心理的を問わずあらゆる非合理な出来事との

なお、ルイスの『奇跡』は

私たちはアスランの国へ召されるまで、自然という池の表面(日常)にとどまっていなければならない。しかし、私たちは無数に起こっている自然現象のなかの小さなひとつではない。ミミズやアメンボと同じように生きているという点で同じ生物かもしれないが、人間として理性があり魂がある点で私たちはミミズやアメンボよりも重要なのだ。だから、自然の流れのなかでただ時をすごしていてはいけない。自分の心のことを考えなければならない。

不思議は私たちの日常に満ちている。私たちは理性でもってその自然のすばらしい不思議を理解しなければならないのである。

二〇二一年一月

河合祥一郎

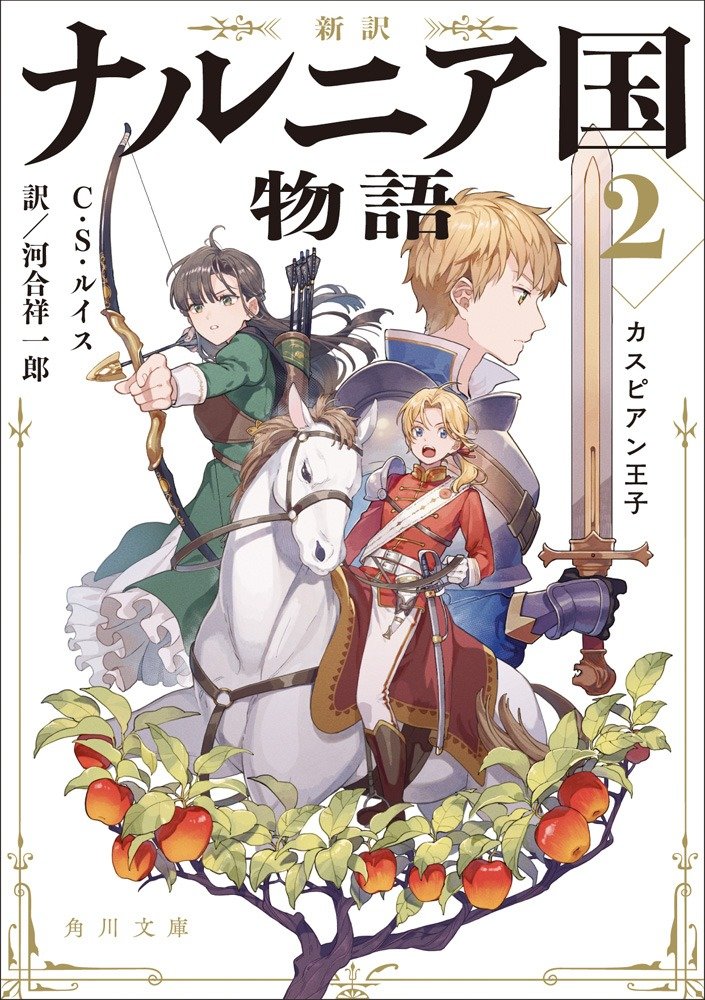

作品紹介

新訳 ナルニア国物語3 夜明けのむこう号の航海

著者 C・S・ルイス

訳 河合 祥一郎

定価: 792円(本体720円+税)

僕は巨大な竜になった。息を呑むほど美しいシリーズ最高傑作!恩田陸氏推薦

装画・挿絵:ソノムラ

ルーシーとエドマンドは意地の悪いいとこユースタスとともに、再びナルニアへ! カスピアン王やネズミの騎士リーピチープと再会し、行方不明の7人の貴族を捜す《夜明けのむこう号》の船旅に同行する。それはかつてない涙と成長の冒険となった。人が竜に変身する島、すべてを黄金に変える湖、悪夢が現実になる島――船はついにこの世の果て《アスランの国》に辿りつき…。息を呑むほど美しい結末。カーネギー賞受賞シリーズを新訳で!

https://www.kadokawa.co.jp/product/321912000064/

amazonページはこちら