文庫巻末に収録されている「解説」を公開!

本選びにお役立てください。

(解説者:山室 静 / 訳者)

これはアンデルセン童話集の第二冊だ。

第一冊の解説で言ったように、この角川文庫版では、アンデルセン童話の代表的なものをほぼ網羅して、書かれた年代順に三冊におさめてある。そこでこの第二冊は、アンデルセンの中期の童話の代表作を集めたものになっている。

年代的に見れば、最初におかれた「みにくいアヒルの子」は、一八四三年に出した『新童話集』第一巻の第一冊に収められているもの。最後の「ある母親の物語」は、同じく四八年に出した『新童話集』第二巻の第二冊に載せたもの。従ってこの集に収めたのは、一八四三年から四八年にかけた六年間ほどに書かれた作ということになる。作者の年齢で言えば、三十八歳から四十三歳にかけての作である。

アンデルセンは七十歳まで生きて、ほとんど死の直前まで盛んな創作活動を続けたのだから、こちらの作の書かれたわずか六年間で、作者の中期を代表させるのは、少し釣り合いがとれない気がするかもしれない。しかし、じつは上記の『新童話集』第二巻を出したあと、作者は豪華版の童話全集をまとめたまま、しばらく童話を書くことをやめていたのである。

どうして中止したのか? これはアンデルセンの生涯の中でも、謎にみちた問題だ。

それまでは世間から子どもだましのものとされて、文学者や教養社会から相手にされなかった童話を、アンデルセンは心からの愛情をもって取り上げて、「小さい人魚姫」その他の名作をつぎつぎに書き、童話の魅力を世界に知らせ、名実ともに〈童話の王様〉と仰がれた。それが急に童話の筆を折って、童話全集まで出し、一八五八年に久しぶりで『童話と物語の新集』を出すまで、ほぼ十年は童話を書かなかったのである。もはや、自分の書きたい童話はみな書いたし、おもしろい種もきれたから、童話を書くのはこれでやめよう──こんなふうに考えたのか。そういうことも少しはあったかしれないが、そうばかりとも思えない。

次に考えられるのは、童話ではもう十分に仕事をしたから、今度は新しい方向に自分の能力をためしてみようとしたのか、ということだ。じじつ彼は、上記の「童話全集」をまとめた後には、童話劇を書き、長篇小説や物語を書き、自伝や旅行記も書いて、しきりに新しい試みをしている。そしてそれらの試みの中で、最も注目されるのが「アハスヴエルス」という〈さまよえるユダヤ人〉を扱った詩劇と、『生きるか死ぬか』という長篇小説だ。どうもこの頃のアンデルセンは、童話を書くような幸福な気持ちを失ってしまい、絶望的な気持ちで人生を眺め、いかにして生きる希望と力を回復するかということに、心を痛めていたらしく思えるのだ。

ではなぜそんな暗い気持ちに陥っていったかと言えば、祖国デンマークと彼の愛するドイツとの間に戦争が始まったというような事情もあったらしいが、一番の原因は、彼が深く愛したスエーデンの歌姫イエンニイ・リンドとの間柄が、長い親しいつきあいの後に、ついに破局を迎えたことにあるようだ。この童話集の第一冊に収めた「ナイチンゲール」という作は、このイエンニイとのつきあいが始まったばかりの頃に書かれた作で、若々しい愛情と希望にみちていた。それが同じくイエンニイとのつきあいから生まれた作でも、それが破れた後に書かれた「柳の木の下で」──この作はこの童話集には採らなかったが──は、ひどく暗い、救いのないものになっている。自分の心からの愛が彼女によって受けいれられなかったとき、アンデルセンは深い深い失望を味わったらしいのだ。──後には自伝の中で「イエンニイ・リンドによって、私ははじめて芸術の尊さを理解した。いかなる書物、いかなる人間も、詩人としての私に、彼女ほど深い浄化作用を及ぼした者はない」と、感謝の思いを書きとどめているけれど。

とにかく、この第二冊に収めたのは、そういうイエンニイとの間がまだ幸福だった頃から書かれた作を最初に、その交渉がだんだんと絶望的になっていった時期の作を収めているわけだ。作者は三十代末から四十代の初めにあるわけで、作家としてはおそらく最も充実した時期にあたり、ここに収めた十篇も、すべて粒よりの名作といえる。しかし、第一冊に収めた諸作にくらべると、成熟を加えている中にも、作品の底に何か暗い影があり、しかもそれが次第に暗さをましてゆくのに、読者は気づかれるだろう。それはイエンニイ体験がもたらしたものと考えられるのだ。そしてそれがついに決定的に望みなきものとなったとき、アンデルセンはもはや童話が書けなくなり、しばらくその筆を折ることになったのであろう。絶望の中でも、人は小説その他は書けるかもしれないが、どうも童話は書きえないように思われる。

以下、個々の作品について──。

「みにくいアヒルの子」は、童話で書いた彼の自伝というべき作。貧しい靴屋の子として生まれ、さんざん苦労をなめた末に、世界に知られる作家となったアンデルセンの生涯が、その悲しみや喜び、さすらいや苦闘ごと、じつに美しくまたユーモラスに、そして簡潔に描かれている。ただ、ブランデスという同じデンマーク生まれの大批評家は、これをすばらしい名作としながらも不満を呈している──鳥小屋をとび出して自由の天地を求め、悪戦苦闘して美しい白鳥にまでなった〈みにくいアヒルの子〉が、お屋敷の子どもに美しい白鳥だとはやされて、パン

「モミの木」──訳者は全アンデルセン童話の中でも、この作が一番気に入っている。ブランデスに言わせれば、これも意気地のない人間の書いた作ということになるだろうけれど、どうも人生というものはこのようなものだと私には思われる。そしてまたアンデルセン童話の主調は、このような悲愁をおびた甘美さにある気がする。とにかく、一本のクリスマス・ツリーを題材に、これだけの作が書けたら、たしかに〈童話の王様〉の名に

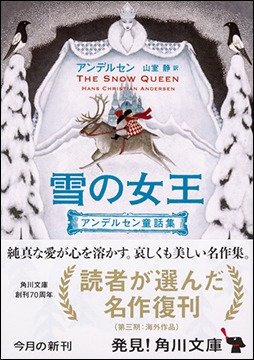

「雪の女王」──アンデルセン童話としては第一の長篇だ。最初のところの、悪魔の鏡の砕けた破片が人の眼や心臓にささって、物をゆがめて見させるという設定や、最後に近くの、カイが氷の破片を組合せて〈永遠〉という文字が作れたら自由になるというのなどは、つまり理知を排して愛を高唱するためだが、少しわざとらしく、あまり感心しない。しかし、全体としてはたしかに力作で、ことに山賊の岩屋に捕われたあたりからの描写は、息もつかせぬ緊張で人を引っぱってゆく。山賊の娘が鋭いナイフでトナカイの

「赤い靴」──アンデルセンの全作中でも、最も宗教的気分の濃い作の一つで、欧米ではたいへん評判の作だ。しかし、正直に言えば、カーレンの虚栄心のこらしめ方は少し

「マッチ売りの少女」は、たいへん短い話だけれど、アンデルセン童話の最も有名な一つ。その結末があまりに悲惨だとして、アメリカにはハッピーエンドに書きかえた作もあるというが、そうすると作の効果はずっと減少してしまうだろう。キリスト教には、この作の結末のように、子どもが罪のない幼なさのままに死ぬのを、むしろ幸福とする考えがあるようだし、作者の中にもこの気持ちがあったらしく、アンデルセンの童話にも小説にも、主人公を若いうちに死なせる作が多い。

「鐘」──これも人によっては指折りの名作としている。ふしぎな鐘の秘密を追求して、ほかの者たちはみな途中であきらめてしまうのに、最後に山上で出あう王子と貧しい少年が、道は異っても最後に大自然の神秘にふれ、神を

「影ぼうし」は皮肉な暗い作だ。世界的に有名になった作者も、心の中では名声がいかに空しいかを痛感していたと見える。アンデルセンの全作中でも、最も独自な絶望的な心境をのぞかせた作。

「水のしずく」──(「一滴の水」としたほうがよかったか)大都会にうごめく人々を、一滴の水の中にうごめいている微生物の食いつ食われつのひしめきにたぐえた作で、ここに見られる人生観も同じく希望のないものだ。しかし、田舎の生活は、この地獄図から彼は除外しているのかもしれない。アンデルセンはつねに田舎と自然の讃美者だったから。また、この作がフランスの二月革命が全ヨーロッパを

「幸福な一家」も、明るいユーモラスな筆致で描かれているが、同じく根底に流れている人生観は救いのないものだ。これらは当時の作者の心境のあらわれだろう。

最後の「ある母親の物語」では、

一九七六年八月

訳者