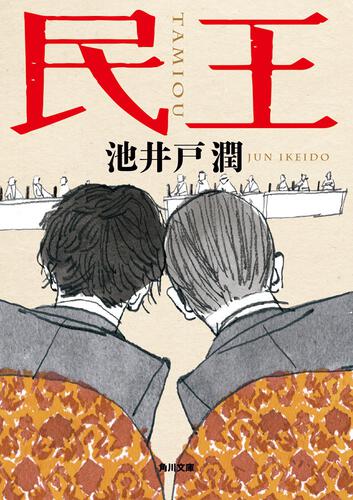

文庫巻末に収録されている「解説」を特別公開!

本選びにお役立てください。

(解説者:高橋一生 / 俳優)

映像作品には「原作もの」と呼ばれるジャンルがあります。文字通り、小説やマンガを原作にしたテレビドラマや映画のことです。

俳優にとっての原作の位置づけとは? 俳優個々によって答えは異なると思いますが、僕の場合は揺るぎのない「

俳優がそれぞれの役に肉づけする際には骨となり、作品全体のしっかりとした支柱になるもの。映像という二次制作物ではあっても、原作がある以上はそれを尊重し、できる限り沿ったものにしたい。そうした心づもりで、いつも現場に入ります。

2015年に放送されたドラマ『民王』もまた、池井戸潤さんの同名小説に基づく「原作もの」です。

総理大臣・

しかし、愉快なだけでなく、読み進めていくと『民王』は、やはりほかの池井戸作品に通じる確かなスタンスを備えていることがわかります。

総理大臣が主人公となる『民王』には、さまざまな社会問題や、それに対する政界の意思決定の仕組みが虚実を交えて描かれています。中でもポイントになるのが、泰山と翔の入れ替わりの真相にも絡む、新薬承認を巡る医療政策です。

特効薬があるのに手に入らず、困っている人が目の前にいる。なのに手を差し伸べられず、泰山はもどかしさを痛感します。なぜなら、彼の中身は入れ替わった翔だからです。学生の翔だから、市井の人の声を素直に聞くことができた。何とかしてほしいという気持ちの切実さ、簡単には

社会的に弱い立場に追いやられた人がいたら、そこに焦点を合わせ、何が原因なのか、どうすれば解決できるのかを提示し、現状に反論していく。この、現実に根ざした重心の低さが、僕の思う池井戸作品の魅力です。

そして、最後には必ず、胸のすくような希望の光を見せてくれるところも。『民王』では、コメディらしいライトな雰囲気を

翻って、ドラマを作っていた僕たち映像側はどうだったか。

小説を読み、放送をご覧になった方はおわかりだと思いますが、ドラマ版『民王』には、原作とは異なる設定だったり、原作に沿って物語を膨らませたりしたところが多々あります。

例を挙げると、原作ではいわゆるチャラ男だった翔はドラマでは内向的で気の弱い青年になっているし、僕の演じた貝原も、原作には書かれていない行動をとります。

繰り返しになりますが、原作の枠組みや設定だけ借りてあとは自由に改変、というのは、僕は基本的に避けるようにしています。監督の

それを実現できたのは、かたちとして見えない小説の幅の広さ、懐の深さのおかげだったと感じています。

文字のみで表現された小説には、読む側にも演じる側にも想像の自由があります。同じ「原作もの」でも、マンガの場合は少々勝手が違っていて、たとえば読者にとって印象的な「決めゴマ」のシーンでは、原作そっくりのポーズをとったほうがいいと思ったりもする。でも、小説の場合はあるのが言葉のみなので、俳優としても工夫の余地があり、色々なものを乗せやすいのです。

動きだけでなく、性格や設定など原作に描かれていない部分を補うことで、映像としてさらに人物像を立体的に見せていく。貝原の場合は、原作では徹底的なリアリストですが、ドラマではものの言い方などに少々ケンが加わっています。

言葉としては軽いのですが、演じるうえで決め手になったのは、その場の「ノリ」でした。

どんな役をやらせていただくときも、僕はあまり役作りということは考えません。原作と脚本を読めば、頭の中に材料は入ります。そのうえで、あれだけ強い泰山の下で秘書をやっている貝原とはいったいどういう人間なんだろうと考える。考えながらカメラの前に出て行った僕が、泰山、翔、それに

ときには、「何でああなったんだろう?」というような、まるでどこかに連れて行かれるような感覚を覚えることもあります。不思議なことですが、そうした経験は小説を書く方にもあるようで、これまで対談させていただいた何人かの作家の方からも、キャラクターを深く掘り下げていくうちに意図しない方向に物語が転がり、それを自動筆記させられているように感じる瞬間があるのだと伺いました。

小説も芝居も、「作りもの」だと言われます。でも、ごっこ遊びのような感覚だとしても、演じているのは紛れもない自分の肉体で、自分自身。俳優にとって、芝居はやはり「真実」です。

同じように、というのはおこがましいですが、作家にとっても、やはり小説は「真実」なのではないでしょうか。だから、フィクションを通して現実の厳しさとその先にあるはずの希望を描き出そうとされている池井戸さんに、巧みさと強さを感じずにはいられません。そうした作品が「芯」としてしっかりあったからこそ、僕たちは心ゆくまで『民王』という作品を遊ぶことができたのです。

そういえば撮影中、僕たちは普段はなかなか話題に上らない政治や社会問題についてよく語り合いました。たとえば、「国民投票や選挙の投票が、テレビの赤や黄色や青のボタンでできたらいいのになぁ」というふうに。これも、『民王』という作品が僕たちの血や肉になった

ドラマ版『民王』は多くの方に支持をいただき、16年には続編と、貝原を主人公にした番外編『民王スピンオフ~恋する総裁選~』が放送されました。

正直なところ、僕はずっと「池井戸さんに怒られるだろう」と思っていました。こんな芝居で貝原を表現してしまっても良かっただろうか、先程原作には描かれていない部分をと説明しましたが、補うにも程があるだろうと。だから、放送後に池井戸さんからドラマをとても気に入ってくださったと聞いたときは本当にほっとしたし、別の作品に出演した際、お花をいただいたのはとてもうれしかった。原作者の方とこんなふうに交流ができたのははじめてのことで、俳優をやっていてよかった、役者

そういうわけで、僕は少し調子に乗りはじめています。「原作ものなら、任せてください」と。以前、好きな小説の、絶対にやりたかった人物が別の人で映像化されたとき、しばらく小説を読めない時期があったのですが、しかるべきときにしかるべきオファーはきっとくるはずだと、今は思えます。ほんの少し、僕の心にも余裕が生まれたのかもしれません。

泰山や翔はあれからどうなっているだろう。貝原も、もしかしたら泰山と政治的に対立する存在になっているかもしれません。ドラマを気に入ってくださった池井戸さんなら、遠藤さんや菅田くん、僕が演じた人物からこぼれた

つねづね、脚本家が書き俳優が演じるプロセスは、言葉と演技で行う文通のようだと感じていました。が、原作者と俳優の間でもそうした相互作用が叶うとしたら、ものづくりにおけるひとつの理想的な関係なのでは、と思うのです。

書籍のご購入&試し読みはこちら▶池井戸潤『民王』| KADOKAWA