文庫巻末に収録されている「解説」を特別公開!

本選びにお役立てください。

(解説者:宮内 美樹 / 観世流シテ方能楽師)

──夢を見た。性差も時空も超え、銀盆に雪をいただき、冷ややかな美の中にたたずむ人がいた。その儚さに、消えないでと強く願った──。

明治の世。能楽師の娘として生まれた綾は、家伝の業を学ぶのは男だけだった時代に、自らの意志で能楽師を目指す。類まれな審美眼を備えた才媛へと成長した綾は、長州閥豪商の跡取り息子・伊織、高級官僚の息子・友則と出会う。3人での清らかな眩いばかりの青春の日々。やがて綾は、どちらかを選ばねばならない時が来る……。その後舞台は欧州に移り、綾は侯爵夫人・浪子という美の庇護者と出会い、絢爛たる西洋の美に触れる。日本の伝統美と西洋の美。綾は能を捨て、美の伝道者として生きる道を選ぶ……。

能は、室町時代に能役者の観阿弥・世阿弥親子が大成させた歌舞劇、和製ミュージカルである。作中登場人物をして「日本人は、土着の信仰を能という洗練された文化に高めた」と言わしめている通り、無常観を内包し、自然信仰、美意識、道徳、価値観、歴史観、武士道という、古代からのありとあらゆる美と感性が織り込まれた総合芸術である。この世でかつて生きてきた人の心の中に確かにあった観念、感性に出会う芸術でもある。様式・表現の細部に至るまで650年もの間ほとんど変わることなく生き永らえてきた芸能は、世界に類を見ない。

楽劇としての能は、主に以下のように進展する。

「主人公(シテ:仕手。役を仕る者という意)は無念のうちにその生を終え、死後、人生で最も煌めいていた頃、すなわち最も戻りたい頃に当時の姿で、最も想いが残る場所に亡霊として現世に還り、生前の無念を吐露し、それを汲んだ僧侶の弔いを受け成仏する」

本書のシテは、言うまでもなく綾である。自身の生存証明である能と決別しながらも、美が発する真の声を無心に聴き取ってきた綾の、煌めく一生の物語。が、読み進めている間、そこはかとない翳り、陰影、無常観が常にわたくしの背後に揺らめいていた。言い知れぬ哀しみ、余情に引きずり込まれていた。

何かがわたくしに訴える。何かが──綾の無念が──。

筆者の波多野聖氏とは、光栄にも面識がある。綾が求めた「美」とは対極にある「不寛容」の最たる場所、生き馬の目を抜く株式市場にて、「実体が存在しない幽霊のようなもの」(『カネ学入門』講談社、2013年、藤原敬之名義)を相手に、ファンドマネージャーとして「心の裡に倦んだ何かを感じ」(『悪魔の封印』ハルキ文庫、2015年、波多野聖名義)るまで怒濤の四半世紀を生き抜いたという。

名工ルーシー・リーと北大路魯山人の作品を身の傍に置き、拵えの細部に至るまで美の粋を注いだ書斎で執筆活動をし(『カネ遣いという教養』新潮新書、2013年、藤原敬之名義)、たおやかに髪を伸ばし、「卵を割る」という小市民的作業ですら、歌舞伎の女形よろしく優雅な手捌きを見せる紳士。だがその内に通底するものは、「死というものに自分が惹かれている」(『メガバンク絶体絶命』新潮文庫、2017年、波多野聖名義)と氏の分身である他著登場人物の台詞を借りて言わしめるほどの、死への希求と底冷えする無常観。おそらく、黄昏時の祇園の枝垂れ桜に美の神を見出し、聞こえてくる小唄に涙する感性の持ち主であろう氏に、わたくしは能の神髄「生死の境に身を置く両性具有の美」を感じずにはいられないのだ。美の謳歌と死への希求は、表裏一体のものなのだろう。

昭和の初め、ある能楽師宅が火事になった。「女は舞台に上るな」という戒めを守り舞台を横切らなかったために、夫人は逃げ遅れ焼死した。それが、綾が生きた時代である。綾の能への想い、その無念の集合体が氏という器、依り代を得て転生し、ゆえに、本書が世に産み出される必然があったと見るのは穿ち過ぎだろうか。

シテは、「戻りたい時代に、戻りたい場所に、戻りたい姿で」還ってくる──「もう舞は止したのよ」と悲しみを封じ能を手放した綾が、氏という第三の性の美を備え、且つこの世の寛容(美)と不寛容を身を以て会得している姿として、この不寛容極まりない現代を敢えて選んで蘇る。

綾は、かつての麗しい姿ではなく、氏の60歳という年齢を以て現れる。60年という歳月は、綾が能を捨てた無念を持ち続け、成仏できない時間の長さの象徴とも言えるのではないだろうか。シテとしての綾が選んだ姿が、煌めく青春時代でもパリでの円熟期でもないところに、無常の美──もののあわれ──を感じる。すなわち、死してもなお「寛容の美」を説く花精としての宿命を、不寛容の危惧がなくなるまで未来永劫繰り返すであろう転生を。

能が元来男のものであるゆえに、女性を演じる際は、役者は女の能面を使用する。女面はどれも一様に遠くを見つめ、強烈な望郷の念を持ち、常に何かを待つ。「綾」の面をかけその想いを得て蘇る氏。株取引の「仕手」が能の「シテ」として性を超える。綾の人格を得た氏は、生死の境を超え綾の身体を通して過去、現在、未来の寛容(美)を説き、綾を成仏へと導く。

美は自由であり無限。寛容なるところにその本質がある。カネという「魔物」と対峙してきた氏の眼は正鵠を射ることを日常とし、「美と不寛容」が相容れないことは、とうの昔に見抜いていたのであろう。不寛容の極みが骨の髄まで染み渡った過去を自身に収めながら、自らをつまびらかにし、不寛容な未来の到来に警鐘を鳴らす自己認識作業(=『能楽師の娘』執筆)は、まさに「刀鍛冶が鋼を叩きに叩くが如き苦行」であったと思う。

『能楽師の娘』がわたくしの心に残していった熱い刻印に、自身のどこか柔らかい場所がむせび泣いている。なぜなのか。哀しみでも諦観でもない、真実を知る後押しをしてくれたからである。──能は男のものである──この厳然たる、自己否定に繫がる真実を。そして、わたくし自身が能楽師として舞台上で感じていた閉塞感、太刀打ちできない「大きく透明な丸いもの」を見事に解き明かしてくれ、自身を楽にしてくれたからである。

綾は言う。「お能の真髄はあの世とこの世の行き来、それは両義性を備えないと演じることはできない。女の面を男がかけて演じることで絶対的な境界を演者は持つことになる」と──。女は能を舞うことはできない。あくまでも男のそれと同質のものを目指す限りにおいて。この真理を目の当たりにしても、否、してしまったからこそ、わたくしは舞台に立ち続け、綾が生涯かけて求めた「丸い透明な輪郭を持った何か」、そう、能の神秘性ではなく能の現実を追う責務を感じる。

能を作るのは観客である。演者は観客の心、気を感じ取って舞台を勤める。観客は、自らの力で演者の創るところに協力する。

生死の境にあって綾の想いを引き受けたシテ波多野聖は、観客である読者との協力、一体感を得て醸し出された幽玄の中で、綾の生き様を吐露しその魂魄を成仏に導いていく。

2人の想いと交感し読者自身もその世界を追体験し、日常の中の非日常、もう一つの世界をポエティックな感性で結末まで旅していただきたい。その時こそ、資源を持たぬ日本人が培ってきた感覚資源の極、能の神髄の片鱗に否が応でも触れていただくことになると、わたくしは心から予祝する。

銀盆に雪をいただき冷ややかにたたずんでいたのは、綾であり、そして、波多野聖だったのかもしれない。色即是空、空即是色の。わたくしには決して届かぬ芸境の。

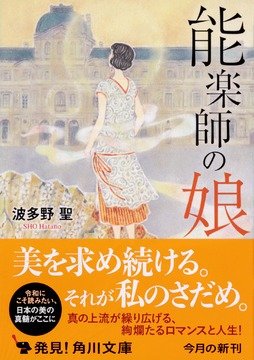

ご購入&試し読みはこちら▶波多野聖『能楽師の娘』| KADOKAWA