8月8日発売の「小説 野性時代 2019年9月号」では、馳星周さんの新連載「月の王」がスタート!

カドブンではこの新連載の試し読みを実施します。

エンタメ小説のど真ん中にして新境地。

新たな馳ワールドの到来を告げる、ニュー・ヒーロー登場!

第二次大戦前夜、各国諜報機関が暗闘する魔都・上海で

陸軍特務機関の伊那雄一郎に、ある密命が下る――。

1

伊那雄一郎は立ち止まり、くわえていた煙草を投げ捨てた。その傍らを人力車が通り過ぎていく。

煙草を踏みにじりながら辺りに視線を走らせた。監視者はいないと確信すると、また大股で歩きはじめる。

日はとうに沈んだが、バンドはいつもと同じように、真昼のような賑わいを見せていた。南京東路を右に折れた。バンドから競馬場へ向かうために整備された道で、地元の人間は大馬路と呼んでいる。

大馬路をしばらく歩くと白亜の洋邸が左手に見えてくる。

門の両脇には小銃を抱えたインド人護衛が立っていた。伊那が会釈すると、インド人たちも会釈を返してきた。伊那は洋邸の敷地内に足を踏み入れた。毛利孝臣公爵の庭は手入れが行き届いており、上海の湿気を含んだ空気に潤された木々や花の芳香が漂ってくる。

伊那は一枚板を加工した巨大な扉の前に立つと、咳払いをした。ノッカーでドアを叩く。

すぐに扉が開き、執事の瀬谷が恭しく頭を下げた。

「伊那様、ようこそいらっしゃいました。田辺少佐がお待ちでございます」

伊那はうなずき、瀬谷の後を追って階段をのぼった。公爵が上海を訪れたときに書斎として使っている部屋に通された。

部屋は煙草で煙っている。公爵愛用のマホガニー製の机に座っているのは帝国陸軍少佐で、木之内機関を実質的に率いている田辺祐介だ。

「相変わらず時間に正確だな、伊那」

田辺は薄汚れた開襟シャツの上に皺の寄った背広を着ていた。日本から職を求めて上海にやって来た出稼ぎを装って情報収集活動に努めていたのだろう。士官のくせに現場に出るのが好きなのだ。

「緊急招集令を受けましたからね。なにごとですか、少佐」

伊那は応接用の洋椅子に腰を下ろし、煙草をくわえた。マッチを擦って火をつける。瀬谷が傍らの机に灰皿を置いた。

「なにかご用命はございますか、少佐」

「今はない」

「かしこまりました」

瀬谷は一礼すると書斎を出ていった。

「フランスで面倒なことが起こった」

ドアが閉まるのを待って、田辺が口を開いた。

「フランスで?」伊那は眉を吊り上げた。「租界のことですか?」

「フランス本国だ。一条侯爵のご令嬢を知っているか?」

伊那は首を横に振った。一条侯爵は皇室の血を引く華族で一男一女をもうけたことは知っているが、それ以上の知識はなかった。

「パリに留学していたんだが、そこでフランス男にのぼせ上がった。父親のゆるしも得ずに、その男と勝手に婚約してしまったんだ」

「お転婆な令嬢なんですね」

伊那は煙を吐き出した。田辺は自分の煙草を灰皿に押しつけ、腕を組んだ。

「尊い血を引く女性だ。フランス男との結婚など、ゆるされるはずがない。一条侯爵は当然、激怒した。人をパリに遣わして、娘を日本に連れ戻そうとしたんだが……」

田辺の顔が歪んだ。

「駆け落ちでもしましたか」

「ご明察だ。令嬢は男と手に手を取って船に飛び乗った。ここ、上海行きの船だ」

「船の到着を待って令嬢の身柄を押さえ、日本に送り届けろということですか」

伊那も煙草を消した。緊迫した情勢の中、体を張って特務の世界で生きているというのに、我が儘な侯爵令嬢のお守りをしろと言われて楽しいはずがない。

「ことはもう少し複雑なんだ」

田辺は新しい煙草をくわえた。

「令嬢と駆け落ちした男は、フランスの特務だ。主に、対ドイツの諜報戦に従事していたらしいんだが、父親の一条侯爵がドイツの高官と親しいと知って令嬢に近づいたふしがある。なにかしらの情報を得られないかと思ったんだろう。ところが――」

「ミイラ取りがミイラになったとでも言うんですか。相手は特務ですよ」

「令嬢は絶世の美女なんだよ、伊那。日本でもその美しさは評判になっていた。フランスのごろつき特務が極東の見目麗しい美女と出会ったんだ。心を奪われたとしても不思議ではない。特務だからこそ、侯爵の送った人間の裏をかいて船に乗ることもできた」

「その男を殺せということですか?」

伊那は静かに言った。これまでにも数え切れないほど殺してきたが、だからといって次が楽になるわけではない。殺しの手際はよくなっていくが、それと同時に心は冷えていく。

「相手は箱入り娘だ。なにかと金がかかる。ごろつき特務は金を工面するために、国を裏切ることにした。上海で活動しているフランス特務員の名簿を持ち出したんだ。それを敵国に売りつければ相応の金になると踏んだんだろう」

「その名簿が本物なら、いくら金を積んでも惜しくはないですね」

「考えることはみんな同じだ。ドイツも中国も、そして英米も、その名簿を手に入れようと、令嬢たちの到着を待ち構えている」

「中国が厄介ですね」伊那は唇を舐めた。「わたしが呼び出されたということは、もしかすると……」

田辺の顔がまた歪んだ。

「これまたご明察。中国からは杜龍がお出ましになりそうだ」

伊那は左腕が痺れるのを感じた。左の二の腕には杜龍につけられた傷痕がまだ生々しく残っている。傷は完治したはずなのに、ときおり、疼くように痛むのだ。

杜龍は卓越した武術家だった。厳しい修行によって中国拳法の奥義を究めたと言われている。故郷である上海を諸外国が租界化して支配していることに反発を覚え、特務の世界に身を投じた。

神出鬼没、その技は人智を超え、鍛え上げられた兵士や特務機関員さえ足下にも及ばない。

「杜龍と競うということになれば、こちらは大人数で挑まねば」

「そうしたいところだが、一条侯爵がそれを望まん。当たり前だ、うら若い侯爵家の娘が、フランス男にたぶらかされたなどということが公になっては家の恥だからな。あくまでも、隠密裏に行動しなければならんのだ」

「杜龍が相手では、それは無理です。杜龍だけじゃない、ドイツも英米も、そしてもちろんフランスも戦列に加わってくる」

「おれも、東京に同じことを言ったんだ。だが、上の考えは変わらん。隠密裏に令嬢の身柄を押さえ、フランス男の持つ名簿を入手せよ」

「しかし……」

「向こうも無茶を言っているのは承知なんだ。それで、切り札を送ってきた」

「切り札?」

伊那は鸚鵡のように繰り返した。

「大神君だ」

田辺は部屋の隅に顔を向けた。書棚の陰になってそこだけ闇夜のように暗かった。その暗がりでなにかが動いた。

伊那は息を飲んだ。今の今まで、この書斎にいるのは自分と田辺だけだと思い込んでいたのだ。反射的に背広の内側に右手を入れた。ホルスターに収めた銃把を握る。

暗がりから人が出てきた。

伊那も特務の世界で長く生き延びてきた男である。すぐ近くに他人の気配があれば必ずそれを察知し、危険かどうかを判断するのが習い性になっている。それなのに暗がりにいた男は、まったく気配を感じさせなかったのだ。

「どうも」

男が口を開いた。紅をさしたかのような赤い唇だ。黒い背広に黒いシャツ、黒いズボンを身にまとっている。そのせいか、顔が異様に白く見えた。目の色も薄い。漆黒の髪の毛を隠せば、欧米人だと言っても通用しそうなほど彫りが深かった。背は高いが、痩せぎすで、強い風が吹けば飛ばされてしまいそうな頼りなさだった。

「大神です」

男は伊那に目礼した。

「だれですか、この男は?」

伊那は男を無視して田辺に詰め寄った。上海のことをなにも知らない東京の連中が送ってきた男と仕事を共にするつもりなどさらさらなかった。

「おれもよく知らんのだが、陛下の護衛だそうだ」

「陛下の?」

想像もしていなかった言葉に、伊那は狼狽した。

「陛下は侯爵家のご令嬢をまるでご自分の娘のように可愛がっておられるそうだ。それで、この度の件についてお心を痛め、おん自らのもっとも信頼する者を上海に送ってこられた。東京の連中はそう言っている」

伊那は大神に顔を向けた。

天皇の影に付き従う者ども――噂は耳にしたことがある。古来、代々の帝に従い、その手足となって働いてきた氏族がいる。そばにいる臣下ですら、その者たちの顔は知らず、名前が表に出ることもない。

ただの噂だと思っていた。

「おれはごめんですよ」

伊那は言った。

「どれだけ腕が立つのかは知らないが、特務の世界はそれだけでは務まらない。長年の経験が物を言うんだ。少佐もご存じでしょう」

「これは命令なんだ、伊那」

「少佐――」

「この大神という者と協力して、令嬢の身柄を押さえ、名簿を入手せよ。不満を抱くのはわかるが、もうなにも言うな」

田辺は机の上にあった茶封筒を伊那に放ってよこした。

「その中に船の到着予定日時など、必要な情報が入っている。木之内機関の人員をどう使ってもいい。ただし、事は隠密裏に運ぶこと。それだけは忘れるな」

「杜龍に、素人と一緒に立ち向かえと言うんですか」

「死んだら、骨は拾ってやるよ。特務機関員の末路なんて似たようなものだ。おまえだって覚悟はできているんだろう」

「しかし――」

「もう行け。おれはおれでやることがある」

田辺の顔つきが変わった。これ以上ごねれば雷が落ちることになる。伊那は唇を噛み、大神を睨んだ。

「一緒についてくるのはかまわんが、おまえはなにもするな。どうせ足手まといになるだけだ」

大神は肩をすくめた。その仕草が欧米人のように堂に入っているのが癪に障る。

大神がついてくるのも確かめず、書斎を出た。

「もうお帰りですか」

階段を降りると瀬谷が近づいてきた。

「ああ。もう用は済んだ。公爵は達者か?」

「はい。涼しくなったら上海へ来たいとおっしゃっております――大神様もお帰りですか」

瀬谷は伊那の背後に視線を向けた。大神が階段を降りてくる。伊那は眉をひそめた。階段は木製で、人がのぼり降りすればかすかに軋む。だが、大神が降りてきても音は立たなかった。

「そこの伊那という男と仕事をすることになった。できるやつか?」

大神は階段の途中で瀬谷に声を放った。

「はい。上海の特務の中では一番の腕利きでございます」

「そうか」

大神はやはり音を立てずに階段を降りきった。陛下の護衛というからには人間離れした体術を会得しているのかもしれない。

「瀬谷、おまえはこの男を知っているのか?」

伊那は瀬谷の腕を掴んだ。

「は、はい。わたしが東京のお邸に勤めていたおり、陛下がお見えになることがときおりございまして。そのときにはいつも大神様が陛下をお守りしていたのでございます」

「口が軽すぎるぞ、瀬谷」

大神が瀬谷を睨んだ。色素の薄い目が炎を宿したかのように紅色に光った。

「も、申し訳ございません、大神様」

瀬谷が頭を下げた。

「行こう。ここに長居は無用だ」

大神が伊那の傍らを通り過ぎていく。まるで風が吹いたかのようだった。大神の歩く姿は重力を感じさせない。

「待て」

伊那は大神の背中を追いかけた。

「陛下の護衛だかなんだか知らないが、勝手な真似はするな。この件で指揮を執るのはおれだ」

「好きにしろ。おれは早く仕事を片付けて日本に戻りたいだけだ」

大神が扉を開け、ふたりは邸を出た。

「どこへ行くんだ?」

歩きながら大神が訊いてきた。ゆったりと歩いているように見えるのに、その背中はどんどん遠ざかっていく。伊那は小走りになって大神と肩を並べた。

「とりあえず、アジトへ向かう。特務たちを招集して作戦を練るんだ」

「作戦。船が入港してくるのを待って綾子とフランス男を捕らえる。作戦終了」

「馬鹿を言うな。田辺少佐が言っていただろう。中国やドイツも同じ獲物を狙っているんだ。隠密裏に事を済ませる必要もあるし、一筋縄でいく仕事じゃない」

「瀬谷は上海一の腕利きだと言っていたが、でたらめだったか」

大神は言った。

「なんだと。貴様、おれを舐めているのか」

「少し頭を冷やせよ。そんなざまじゃ、尾行や監視がついても気がつかなくなる」

大神の言葉に、伊那は口を閉じた。確かに熱くなりすぎている。冷静沈着で通っているのに、なぜか目の前の男には反感を抱いてしまうのだ。

「おれは上海の地理には不案内だ。この先は任せる」

通りに出ると、大神が言った。伊那はバンドには出ず、福建中路を北に向かった。バンドや大馬路の喧噪が次第に遠ざかっていく。

「さっき、侯爵令嬢のことを綾子と呼び捨てにしたな。面識があるのか?」

伊那は歩きながら訊いた。

「子供の時から知っている。見た目は清楚な箱入り娘だが、実際は向こうっ気の強いお転婆娘だ。親たちも手を焼いている。あれは十歳ぐらいの頃だったか、将来はおれと結婚すると言い出して侯爵を慌てさせた。一度口にしたことはなにがなんでも実現させないと気が済まない質なんだ。それで、陛下はおれを侯爵家へ連れていくのをやめられた」

伊那は振り返った。大神は二十代後半だろうか。若く見える顔立ちなのだとしても、三十歳を越えるか越えないかだろう。侯爵令嬢の年齢が二十歳ぐらいなのだとしたら、令嬢が子供の頃と言えば、大神だとてまだ若造のはずだ。そんな若造が陛下の供として華族の邸を訪れるというのが、どうにも理解できなかった。

黄浦江の支流である蘇州河にぶつかったところで道を左に折れた。喧噪はさらに遠ざかり、夜の闇も濃くなっていく。

伊那がアジトにしている部屋は虹口――日本人街の外れにある。粗末な長屋の二階だ。

通りをこちらに向かってくる者があった。着古した背広に鳥打ち帽を目深にかぶっている。

伊那たちが近づくと、男は立ち止まり、煙草に火をつけた。

「招集だ。全員を呼べ」

伊那は男に耳打ちした。男は素知らぬ顔でマッチを投げ捨て、立ち去っていった。

「大仰だな」

大神が言った。

「ここは上海だ。どこに敵の目や耳があるか知れたものじゃない」

「そのことじゃない」

大神は上に顔を向けた。伊那もつられて顔を上げた。雲が空を覆っていて、月も星も見えなかった。

「なにを言っているんだ――」

通り沿いに立ち並ぶ建物の屋根の上でなにかが動いた。

人だ――そう思った瞬間、背後でうめき声がした。

振り返った。伝言を託した男が路上に倒れている。背中に短剣が刺さっていた。

「おのれっ」

伊那は拳銃を抜いた。両手で構え、銃口を上に向ける。敵は屋根から飛び降りてきた。狙いをつける暇がない。

杜龍の手下だ――男の動きは中国拳法を身につけた者のそれだった。

着地した男が鋭い気合いを発し、伊那に向かってきた。伊那は引き金を引いた。銃声が二度響いた。だが、男の姿は伊那の視界から消えていた。

背後に回られた――全身が総毛立った。杜龍とその手下たちに背後を取られるということは、即、死を意味する。

目を閉じてその時を待った。だが、なにも起こらなかった。

振り返った。杜龍の手下と大神が対峙していた。

「なるほど。人間にしては鍛え上げたな」

大神が言った。伊那が舌を巻くほど見事な北京語だった。

大神が前に出た。男が後ずさった。歯を食いしばる横顔は大神に怯えているように見えた。

また大神が動いた――そう思った瞬間、大神と男の間合いが一気に縮んだ。男の脚が伸びた。蹴りを入れようとしている。大神はそれを意に介さず、男の胸に右の掌を押し当てた。

男の体がなにかに弾かれたかのように真後ろに飛んだ。背中から建物の壁にぶつかって崩れ落ちる。男はそのまま動かなくなった。

「ひとりだけのようだな」

大神が言った。息ひとつ切らしてはいない。

「なにをしたんだ? こいつは中国の特務だ。杜龍という男の部下で、中国拳法の達人なんだぞ」

「ならば、おれは日本柔術の達人ということにしておこうか」

大神の唇が吊り上がった。

「馬鹿なことを」

伊那は拳銃をホルスターに戻し、男の許へ駆け寄った。

「おい――」

揺り起こそうとして伊那は動きを止めた。男は死んでいた。服毒自殺を図ったわけでもなさそうだ。大神が強烈な打撃を見舞ったようには思えなかったのに、心臓は止まっている。

「なぜ殺したんだ?」

伊那は大神に食ってかかった。

「生きて捕らえれば敵に関する情報を聞き出すことができたんだぞ」

「おれは特務じゃない。陛下の護衛だ」

大神が言った。

「敵は殺す。それがおれの仕事だ」

大神はまた空を見上げた。雲が割れ、月が姿を現した。糸のように細い月だった。

大神は淡い月の光を浴びて幸せそうに微笑んだ。

▶このつづきは、「小説 野性時代 第190号 2019年9月号」でお楽しみください。

※掲載しているすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。

こちらもおすすめ

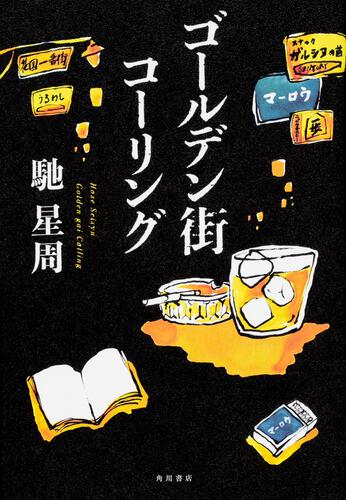

▷『不夜城』の馳星周はこうして生まれた 『ゴールデン街コーリング』