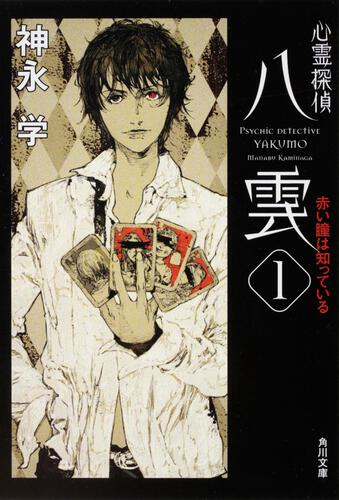

単行本最新刊『心霊探偵八雲11 魂の代償』(3月30日発売)

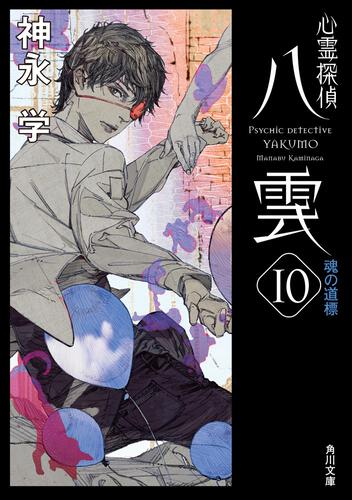

文庫最新刊『心霊探偵八雲10 魂の道標』(3月23日発売)

の同時発売を記念して、

なんと第1巻の1話を丸ごと試し読み。

累計680万部突破の超人気スピリチュアル・ミステリーを体験せよ!

プロローグ PROLOGUE

その日は、朝から

それでも、

「大丈夫ですよ」

看護師である

彼女は、額に汗を

身体が

少しでも、彼女の苦痛を和らげよう。陽子は、妊婦の腰をさすりながら、一緒にラマーズ法の呼吸を繰り返す。

「ひぃーひぃーふぅー」

分娩室に入ってから、もうずいぶん時間が経過している。かなりの難産だ。

妊婦の目は、もう

状況によっては、無痛分娩に切り替えた方がいいのではないか?

陽子は、医師である

「頭が出てきた。もう少し」

陽子の考えを、打ち消すように木下が言った。

「さあ、もう少し、頑張って」

声をかけながら、陽子が肩を

「いきまないで。力を抜いて」

「力を抜いてください」

陽子は、木下の言葉を、そのまま妊婦に伝える。

妊婦は、目に涙を浮かべながら、苦しそうに息を吐く。

「よし! 出た!」

木下が言うのと同時に、分娩室に元気な赤ん坊の泣き声が響き渡った。

「あぁ!」

妊婦は、苦しそうに呼吸をしながらも、

「おめでとうございます。今日から、お母さんですね」

陽子は、妊婦に微笑みかけ、額の汗を

妊婦に、その声は届いていないのか、返事はなく、ただ

難産ではあったが、とりあえずこれで一安心だ。陽子がそう思った矢先、木下が声を上げた。

「ペンライトを持って来てくれ」

木下の口調は、決して荒々しいものではなかったが、そこには

陽子は、すぐに作業台の上に置いてあるペンライトを木下に差し出す。

「はっ」

赤ん坊の顔が見えた拍子に、陽子は思わず息を

目の前に起こっている現実を、受け入れられない。

「動揺するな。母親がいる」

木下が、声を潜めて言った。

陽子は、その言葉で我を取り戻す。

だが、その一瞬の

「私の赤ちゃん」

母親が、

その表情からは、不安が滲み出ている。

「もう少し待ってくださいね」

「私の赤ちゃんは?」

陽子は、母親に近付き、身体をさすりながら話し掛ける。

だが、彼女の不安を抑えることはできなかった。

「どこ? どこなの?」

母親は、爪を立てて陽子の腕を

「大丈夫です。大丈夫ですから」

陽子は、痛みに耐えながら母親を落ち着かせようとしたが、効果はなかった。

彼女の不安が、みるみる増大していくのが、肌を通して伝わってくる。

「私の赤ちゃん。無事なの?」

母親は、まさに鬼の形相だった。

その迫力に

「私の赤ちゃん!」

母親が、陽子を突き飛ばすようにして、一際大きな声で金切り声を上げた。

「大丈夫です。元気な赤ちゃんです」

答えたのは、木下だった。

木下は、マスクを外し、赤ちゃんを抱えてゆっくりと母親の

母親からは、さっきまでの必死の形相は消え、初めて見る我が子に対する穏やかな微笑みに変わった。

陽子は、すぐに木下の横に駆け寄り、小声で耳打ちする。

「本当に、いいんですか?」

「いつまでも隠せるものじゃない」

木下は、表情を引き締める。

彼の言う通りだ。いつまでも、隠し通せるものではない。いずれは知られてしまうこと。それが、何時かというだけだ。

「どうぞ」

木下が、赤ちゃんを母親の胸の上に持っていく。

「ああ、私の赤ちゃん」

母親は、それをしっかりと抱きとめると、至福の表情を浮かべ、頬を涙で

そして──。

わが子の顔を、優しい微笑みで

母親の表情が、一瞬にして凍りついた。

「いやぁ!」

悲痛な、その叫び声が、分娩室に響き渡った。

陽子は、唇を

赤ん坊は、左眼を開けたまま産まれてきた。

そして、何よりその

ファイルⅠ FILE:01

開かずの間

その大学のキャンパスの外れに、雑木林がある。

もともと山を切り開いて造ったようなキャンパスなので、不自然ということはない。

その雑木林を分け入った奥に、コンクリート壁造りの平屋の建物があった。

何の目的で造られたのかを知っている者は誰もいない。

今はただの

雑木林の奥にあることもあり、普通の学生生活を送っていれば、その存在にすら気づかない者も多い。

その廃屋には、昔から幽霊が出るという噂があった。

ある者は、その廃屋近くで人影を目にし、あとを追ったがその姿は

そして、この廃屋の噂には続きがあった。

建物の一番奥には、鉄製のドアに厳重に

中に何があるのかは誰も知らない。なぜなら、それを見た者は、今まで誰一人として戻って来なかったからだ──。

1

空っ風が吹いたせいで、昼間のうちに雲は全部流されてしまったようだ。

青白い月がよく見える。

満月である──。

月影は音を吸収すると誰かが言った。そんな

居酒屋で飲んでいた

そこで、大学内に広がる噂が話題にのぼった。

三人とも噂を知ってはいたが、実際に確かめにいった者は一人もいない。

「噂が本当かどうか確かめに行こうよ」

美樹が言い出した。

和彦も祐一も美樹の意見に賛同し、夜の大学に忍び込むことになった。

網目のフェンスを乗り越え、校舎の裏を抜けて雑木林に分け入る。

枝を

ちょっとした冒険気分だ。

想像していたよりずっと歩きにくい道だった。

問題の廃屋に到着した時には、すっかり汗だくになり、酔いもかなり覚め、美樹は当初の勢いを失い、後悔し始めていた。

その建物は平屋の

「せっかく来たんだから、記念撮影しようぜ」

祐一が言い出した。

そこで、最初に和彦がカメラを構え、廃屋を背景にシャッターを切る。フラッシュの青白い光が、廃屋のくすんだ壁に人の影をつくる。

次に祐一がカメラを構え、和彦と美樹が並んで笑顔を向ける。

ふたたびフラッシュが光る。

コツン!

何か金属がぶつかり合うような音がした。

美樹がびくっと肩を震わせる。

「今、何か聞こえなかった?」

美樹が周囲を見回す。和彦と祐一もそれにならい、息を潜め辺りに目を配りながら耳を

ガサガサッ。

聞こえてきたのは、枯れ枝が風に揺れる音だった。

「何も聞こえねぇぞ」

祐一が耳に手を当ててジェスチャーする。

「何だ? 言い出しっぺのクセに怖くなったのか?」

和彦が、冷やかすように言う。美樹はふてくされた様子で和彦を

「怖くなんてないわよ」

美樹は、自分が先頭になって廃屋の入り口に向かって歩き出した。和彦と祐一は、お互いの顔を見合わせてから、美樹の背中を追った。

「鍵がかかってるわ」

入り口にたどり着いた美樹が、

美樹に代わって和彦がノブを回してみるが、やはり開かない。

「こんな時のために、じゃじゃぁん」

祐一はズボンのポケットからフックのような形をした鉄製の細い金具を取り出した。

「何だ? それ?」

和彦が言う。

「まあ、見てなって。あ、和。ちょっとライターで照らしてよ」

和彦は言われるままにライターを

「何やってんの?」

「いいから、いいから」

祐一がドアノブと格闘を始めて数分後、祐一は立ち上がり、ドアノブを回した。

ぎぃ。

金属の

「お前、すごいね!」

和彦が歓声を上げる。

「道具さえあれば誰でもできるよ」

祐一が得意そうに鼻をこする。

「お前、そんなのどこで手に入れたの?」

「ネットだよ。今度URL教えるから見てみな」

和彦と祐一は、

一人取り残されるのを嫌い、美樹があわててあとを追いかけた。

外の冷たい風が室内に入りこみ、床に積もった

和彦は持っていたライターの火を

一瞬、青白い光が瞬いて室内を照らし出す。

美樹は、その光に驚いて飛び上がる。美樹の

「やっぱり帰ろうよ」

言い出したのは美樹だった。

「何だよ。

和彦と祐一が声を合わせて言う。

「で、でも、さっきから誰かに見られているような気がするの」

美樹は隠れるように和彦の腕にしがみつく。

三人は、しばらく暗闇の中に目を凝らした。何もない。ただ真っ黒な闇が部屋全体を覆っているだけだった。

「大丈夫。平気。平気」

和彦は美樹にそう言うと、壁を伝ってゆっくりと歩き始めた。

「ねえ、守ってよ」

美樹は和彦の腕を引っ張る。

「ああ、任せとけ」

和彦は軽い調子で美樹の肩を軽く

入り口を入ってすぐの広いフロアーのような部屋を抜けて、その奥に延びる廊下に進む。

廊下は人が擦れちがうのがやっとの幅だった。そして、その両側には、

各部屋には、一台ずつベッドが置かれていて、そのほかには何もない。

三人は、壁伝いに問題の開かずの間を目指した。

廊下の突き当たりにその部屋はあった。

何とも不気味な部屋だった。ほかの部屋とは明らかに違う重量感のある鉄製のドア。そのドアには鉄

「これは開けられないな」

祐一がぼやく。

「この中に何があるんだ?」

和彦は、背伸びをして覗き窓から部屋の奥の闇を覗き見た。

「何か見えたか?」

「何も。真っ暗でよく分からん」

和彦が

カサッ!

闇の奥で何かが動いた。部屋の隅の、影が一番濃くなっている場所。

そこに何かいる。和彦はその一点を

目!

和彦は、闇の中にいる何かと目が合った。

闇の中にあって、その目は異常なほど鮮明に見えた。白く濁った

和彦は悲鳴をあげて、後ろに飛び

「どうしたの? 何かあったの?」

美樹の呼びかけに、和彦は怯えた表情のまま、何かを言おうと口をパクパク動かしていたが、呼吸が乱れて

ひゅー、ひゅー、と

和彦は、祐一の助けを借りて何とか立ち上がる。

「何か見えたのか?」

祐一が和彦に問いかける。和彦は、ドアの方に目を向けた。

それにあわせて祐一も同じ方を見る。

次の瞬間、和彦と祐一は言葉を失った。

覗き窓の鉄格子の隙間から、とても生きている人間のそれとは思えない青白い手が伸びてきて、いきなりドアを背にしている美樹の肩を

美樹は、ハッとした。

和彦と祐一は目の前にいる。

だとすると、今私の肩を掴んでいるのは誰?

振り返ってそれを確かめる勇気はなかった。美樹の頭からスーッと血の気が引いていく。

力が抜けて悲鳴をあげることすらできない。

美樹は、震える手を懸命に前に出し、和彦と祐一に助けを求める。しかし、和彦と祐一も、恐怖におののいてまったく動くことができなかった。

「……お願い……助けて……」

美樹は

その瞬間。

鉄格子の隙間から、またあの目がのぞいた。

「ウワーッ!」

和彦も祐一も、頭の中が真っ白になり、悲鳴をあげると後ろも見ずに逃げ出した。

「待って、置いていかないで!」

美樹のその悲痛な叫びは、声にはならなかった。

これは、事件のほんの始まりにすぎなかった──。

2

午前中の講義を終えた

風が、冷たい。

スキニーのジーンズに、グレイのパーカーを合わせただけのラフな

もう少し、厚着をしてくれば良かったと後悔する。

ショートカットの髪型だから、余計に首回りが冷たく感じた。

晴香は、オーケストラサークルの先輩である、

その建物は四畳半ほどの小部屋が、一、二階にそれぞれ何室かあって、大学側が、部活動やサークル活動を行う拠点として、学生に貸し出しているものだ。

一階の一番奥に目指す部屋はあった。

『映画研究同好会』

晴香はプレートを確認してからノックをした。

返事はない。「こんにちは」と声をかけたが結果は同じである。失礼かとは思ったが、ドアを開けて中を覗き込んだ。

ドアを開けるとすぐ、正面に座っている長身の男と目が合った。

今にも眠ってしまいそうな、半開きの目でまじまじと見つめられると、言葉に詰まった。

「あ、あの……」

「入ったらドアを閉めてもらえますか?」

晴香の言葉を遮るように男が言った。

あわてて部屋の中に入ると、ドアを閉めた。

男は、地肌に白いワイシャツを着ていて、二つ目までボタンがはずれ、胸元がはだけている。

意識的に見せているのか、だらしないだけなのか、

寝グセだらけの、鳥の巣みたいな髪を見る限り、だらしないだけのような気がする。

最近、無造作ヘアというのが

部屋の中には、正面の男のほかに二人の男がいた。

その二人の男は、一枚のトランプを正面の男に隠すようにして一緒に見ていた。

カードはスペードの5。

「悪いけど、座ってもらえませんか? 集中できない」

「あ、はい」

晴香はドアを離れ、男が指さした壁際にあるパイプ椅子に座った。

室内には、テーブルの他に、部屋の隅に冷蔵庫が置かれ、その隣には、目隠しの布がかけられた、

部室というよりは、アパートの誰かの部屋のような感じだ。

さっきの男は、目を閉じ、

「スペードの5」

当たった。すごい!

さっき男たちが見ていたのは確かにスペードの5だった。晴香は驚きを隠せなかった。対して、二人の男は

「くそっ。またやられた」

男たちは、

「どうぞ、用事があったんでしょ?」

男はテーブルの上の千円札をワイシャツの胸ポケットに押し込み、大きなあくびをしながら言う。

晴香は勧められるままに、さっきまで二人組が腰掛けていた椅子に座る。

「あの、もしかして

「もしかしなくても、そうだよ」

男が答えた。この人が、斉藤八雲──。

晴香は、相澤から、幽霊がらみの話なら、映画研究同好会の斉藤八雲に相談してみることを勧められた。

噂では、彼には霊感のようなものがあるらしく、相談に乗ってくれるかも知れないということだった。

正直、ここに来るまで半信半疑だったし、どういう類の能力かもわからなかった。

だけど、さっきのトランプ。

心を読んだのか、透視したのかは分からないが、彼は間違いなく何かの能力を持っているようだ。

「で?」

八雲が話の先を促した。

「実は、サークルの先輩に紹介されてきたんですけど」

「誰?」

「相澤さんです」

「知らない。誰だ? そいつ」

「え?」

話が違う。紹介してくれたのだから、てっきり知っていると思っていた。

「まあ、誰の紹介でもいいや。何しにきたのか要約して説明してくれ」

「あの、えっと、友達が大変なんです。斉藤さんが、あっちの方に詳しいと聞いたんで、その、助けてほしくて……」

「要約しすぎで、全然意味が分からない。あっちってどっち?」

「あ、すみません。ちゃんと説明します」

「ところで、君はどこの誰?」

嫌な奴──。

この人は、さっきからまったく表情を変えていない。ずっと眠そうなままだ。まるで、人があわてているのを見て喜んでいるみたいだ。

「あ、私、小沢晴香といいます。この大学の二年生です。文学部の教育学科で……」

「名前だけでいいよ」

八雲が面倒くさそうに手をふり、話をさえぎる。

嫌な奴だという感情は、怒りに向かってエスカレートしていく。

「それで、用件は?」

「実は、何日か前に私の友達の美樹って子が、この大学で幽霊が出るって噂のある廃屋に行ったんです。そこで、実際に幽霊を見たらしいんです」

「どんな?」

「私も詳しくは分からないんです。一緒に行ってないから。ほかに和彦って美樹の彼氏と、祐一君っていう友達も一緒に行ったらしいんです」

「それで、わざわざ

「違います。それ以来美樹の様子がおかしいんです。高熱を出して、ずっと眠り続けているんです」

「最近の風邪は怖いからね」

「ですから! ちゃんと最後まで話を聞いてください!」

抑えきれない

しかし、八雲は椅子によりかかり、相変わらず眠そうな目をしている。

「それで? 続きは?」

八雲が、ガリガリと寝グセだらけの髪をかきまわしながら先を促した。

「……ただ眠っているだけじゃなくて、ずっとうわ言のように〝助けて〟とか〝ここから出して〟とか言い続けているんです」

「医者には?」

「もちろんお医者さんにも

「精神的なものねぇ……」

八雲は、腕組みをして椅子の背もたれに寄りかかった。

「彼女一人暮らしだし、彼女の両親に連絡をとっているんですけど、電話がつながらないし……どうしたらいいか……」

友だちのために何かしてやりたい。だけど、こういう場合、何をしたらいいのかも分からない。

その間にも、美樹はどんどん衰弱していくように見える。

「それで、彼女の症状は、その廃屋で見た幽霊と関係があるかもしれないので調べてほしいと?」

「はい。斉藤さんがそういうのに詳しいって聞いたんで」

八雲は大きく息を吸い込み、天井を見上げて何やら考えている。

「駄目? ですか?」

晴香は、大きな目で八雲の表情をじっと見つめる。

「二万五千円。消費税込み」

「え? お金取るんですか?」

「君とぼくは友達か?」

「いえ、違います」

「じゃあ、恋人?」

「とんでもない」

「じゃあお金」

「なんで?」

「恋人でも友達でもないのに無料で何かしてあげるって不自然でしょ」

言っていることは、とりあえず正論なのだが、何だか素直に納得できない。

かといって、このままにしておくわけにもいかない。

「分かりました。払います。払いますけど、後払いにしてください」

「前金で一万円。終了次第、残りの一万五千円」

晴香は財布の中から千円札を一枚取り出し、テーブルの上に置く。

八雲は首を横に振った。晴香はやむなく、あと二千円出したが、八雲は、また首を横に振る。

「ケタが違う」

「今はこれ以上持ち合わせはないんです」

晴香は、八雲の目の前に空になった財布をつきつけて振ってみせた。

「分かりました。調べてみましょう」

八雲は、大きなあくびをしてから、仕方ないという風に言った。

今までの会話の流れからして、本当に調べてもらえるか怪しい部分はある。でも、他に頼る当てがあるわけじゃない。

「何か分かったら連絡して下さい」

晴香は自分の連絡先を書いたメモをテーブルの上に置いて立ち上がり、ドアのノブに手をかけた。

これは──。

信じられないことに気がついた。

ドアには映画のポスターやら写真やらが所せましと貼り付けてある。

その隙間に、垂れ目がちな目と、あまり高くはない自分の鼻が映り込んでいた。

それは、小さな鏡だった。

やられた。

「さっきのトランプ……」

晴香は振り返りながら言った。

「危なく

晴香は怒りで顔を

何てことだ。一瞬でもこの人を信じようとした自分の馬鹿さ加減に腹が立った。こんなことだから友だちにも単純すぎると馬鹿にされるのだ。

「正解。見抜いたのは君が初めてだ」

八雲は悪びれた様子もなく、しらっと言ってのけると、パチパチと拍手をした。

「最低。お金返してください」

「何で?」

「何でじゃないですよ。あなた、私からお金を騙し取ろうとしたんですよ。返してください」

信じられない。人の弱みにつけこむなんて。本当にそう思った。

「失礼なことを言わないでくれ」

「どっちが」

「別に騙すつもりはないよ。君の友達を助けられなかったら全額返すよ」

「そんなの信じられません」

この斉藤という男、

「だいたい、あなたに何ができるんですか? 超能力があるっていうからきたのに、ただのインチキじゃないですか」

「超能力があるなんて誰が言ったんだ? ぼくは言っていないよ。君の言う通りさっきのトランプはインチキだ」

そんなに

「超能力がないのなら、どうやって美樹を助けるんですか?」

「今からぼくが言うことを信じるかどうかは自由だ。もし、信じるなら任せてくれればいい。信じられなければ、出口はあそこだ」

八雲はドアを指さして言う。

「お金も返す」

八雲はテーブルの上に千円札を三枚置いた。

「ぼくにはほかの人に見えないものが見えるんだ」

「なぞなぞですか?」

「どう取ろうと勝手だ。答えは?」

「分かりません」

「死んだ人間のタマシイ」

「タマシイ?」

「分かりやすく言うと幽霊だよ」

「そんなバカな」

「バカは君だ」

八雲は晴香を指差した。

初対面の人にバカって──。

「でも、さっき超能力はないって……」

「言ったよ。ぼくに超能力はない。ぼくはただ死んだ人の魂が見えるだけ」

「同じことです」

「違うね。これは超能力ではなく

「体質?」

さっきから、理屈を並べて、話を

「例えば、絶対音感なんかは超能力とは言わないだろう。生まれついての体質、才能でもいいが……とにかくぼくは透視ができたり念力が使えるわけではない。生まれついて死者の魂が見える体質なだけだ」

「そこまで言うなら証明できますか?」

「証明になるかどうか分からないけど、今この部屋にも一人幽霊がいる」

八雲は、形の整った眉の間に、人差し指を当てた。

確認するまでもなく、ここには二人しかいない。

「そんな手に騙されませんよ」

「今、この部屋にいるのは、君のお姉さんだ。双子の……」

「嘘よ」

首を左右に振った。指先が震える。

「そう、君のお姉さん。名前は

「どうしてそれを……」

「だから言っているだろ、見えるんだって」

自分に姉がいたことは、幼友だちしか知らないことだ。

なのに、なぜ初対面のこの人がそのことを知っているのだろう。

「君は、今でもお姉さんの事故は自分の責任だと思っている」

八雲のその一言は、胸の奥に深く突き刺さった。

血の気が引いていく。今にも倒れそうなくらい頭の中が真っ白になった。

アスファルトの上を転がるボール。

車のクラクションの音。

真っ赤な血が、トクトクと流れ出していく。

「君が投げたボールを取ろうとしたお姉さんが、道路に飛び出した。そこで……」

「やめて……私は……違うの……まさかあんなことになるなんて……」

晴香は目を固く閉じ、両耳を手で

──いくら呼びかけても、姉の綾香はピクリとも動かなかった。

あまりに突然の出来事に動揺して、泣くことも叫ぶこともできなかった。

血──。

ぬるぬるとした感触がはっきりと

姉である綾香の命の灯がゆっくりと消えていくのを、掌に感じた。

「そうか……君は、わざとボールを遠くに投げたのか」

「違う!」

八雲の言葉に、はっと顔を上げ、歯を食い縛った。

それでも、八雲は構わずに話を続ける。

「自分はいつもボールをそらすのに、お姉さんは器用にボールを取ってしまう。だから、お姉さんが取れないように、わざと遠くにボールを投げた」

「やめて!」

手が震えた。呼吸が乱れた。

どうして? 誰にも話していないことだった。誰も知らないはずのことだった。自分の意思とは関係なく涙が

「どういうつもりなの……」

晴香は

「………」

八雲は、晴香の問いには答えなかった。

晴香は、八雲を

「信じられないなら、ほかにもある。君のお姉さんは後悔していることがあると言っている」

「後悔……」

「お母さんの指輪を隠したのは自分だと。あの時は君が怒られたって。指輪はゲタ箱の天板にガムで貼り付けてある。ちゃんと言おうと思っていたのに、言えなくなっちゃったって……」

息が詰まった。目頭が、じんじんと熱を持つ。

「私は……」

「あと、お姉さんは君のことは恨んでないって言っている」

晴香の言葉を

恨んでない? そんなの出任せだ。だって、お姉ちゃんは私のせいで──。

いたたまれない感情に突き動かされ、部屋を飛び出した。

* * *

※掲載しているすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。