いくら食べてもおなかがすいて、直ぐに倒れてしまう。

原因不明の特殊な虚弱体質のせいで「ふつう」の人生をあきらめていた主人公。

彼女が出会ったのは、唯一おなかを満たす料理を作れる、謎多き美貌の料理人で――。

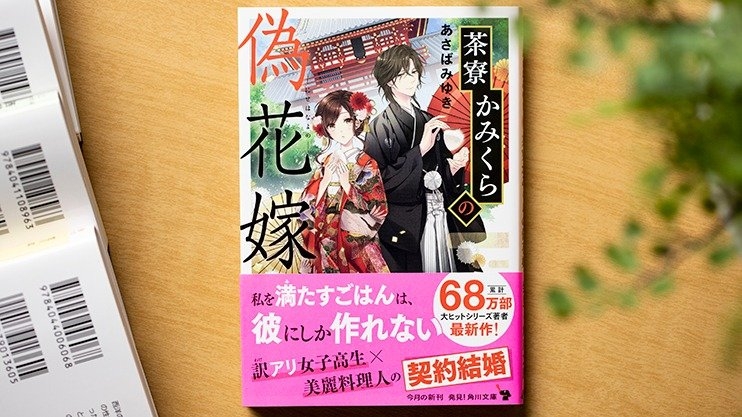

累計68万部大ヒットシリーズ著者、あさばみゆきさんの最新作は、鎌倉を舞台にした〈ごはん×怪異×年の差契約結婚〉物語!

発売を記念して、カドブンでだけ特別に、各章名シーンを配信いたします。

━━━━━━━━━

鎌倉に構える「茶寮かみくら」。その店主に嫁いだばかりの小鳥は、平日昼間、営業真っ只中の店にはじめて顔を出したのだが……?

━━━━━━━━━

「おかえりなさい、小鳥さん」

あらためて微笑む間近の

低く響くやわらかな声。

高い

頰に影を落とす長い

イケメン──というより

作り物のような美貌の、作り物めいた笑顔。

制服にしてる

しかもこの人、他人との距離感がおかしい。

顔を合わせるたび、わざわざ長身の身を折って鼻先を突きつけてくる。

生まれつき美しい人間は、ゼロ距離の照れや

小鳥は一歩飛びのいて距離をとり、しかし失礼だったかと、いそいで作り笑いを浮かべた。

「よ、頼兼さん。ごめんね、忙しい時に帰ってきちゃって」

「いいえ? 小鳥さん、おなか空いてタイヘンな頃ですよね。お昼にしましょう」

「あ、でもランチタイム終わってからで──」

いいよと言いたかったのに。腹の虫がすごい音で自己主張した。

その爆音が、

イ・ヤ・ダァァァ……

と空耳する、まさかの音階。

頼兼の視線がゆっくりと小鳥の腹に移動してくる。

「……あ、あはは。私の腹の虫、とうとうしゃべるようになったみたい?」

真っ赤な顔で腹を隠すと、くすり笑われてしまった。

「中にどうぞ。すぐにごはん作りますよ。お客さんいないですから」

「あ、ありがと」

彼が背を向けて中に入っていって、ようやくちゃんと息ができた。

頼兼はいつもにこにこ笑っているが、この人の表情は、コレしか知らない。

──笑顔の人間が、胸の中まで笑顔とは限らない。

小鳥はこの歳でさすがにもう分かってる。

(なんでこの人、私の面倒みてくれるんだろう)

この一か月、牛みたいに

彼のごはんが小鳥の腹を満たせる理由もだけれど、彼自身の理由がわからない。

行き倒れの女子高生を、行きずりの男が偶然おむすびで

いや、ふつうそれだってナイと思うけど。

それでハイさようならありがとうございました──のはずが、今や籍まで入れて結婚し、離れを貸し、三食まかなってくれている。

「敬語なんていりませんよ」なんて言うわりに、自分は年下の小鳥に敬語だし。嫁としての何かを求めてくるワケでもなし。

ただひたすら、おいしいおいしいごはんを日に三度作ってくれるだけ。

しかも超・低コスパ胃ぶくろ持ちの小鳥を養いながら、生活費すら受け取らない。

彼を……ちがう、彼のごはんがどうしても必要なのは小鳥だけで、あっちは小鳥を飼うメリットなんて一ミリもない。なのにこの人は「僕が、そうすべきと思ったので」と、微笑むのみだ。

理由を知らないまま世話になるのは、気持ち悪いし怖い。

相手が底の見えない笑顔の持ち主なら、なおさらだ。

(世話になってる恩人に、ヒドいこと考えてるよね)

だけど自分の身は自分で守るしかないんだから、笑顔の下の警戒なら、どれだけしたってお釣りがくる……と、思うのだ。

ローファーの

「小鳥さん? どうしました?」

カウンターの向こうから頼兼が微笑みかけてくる。

小鳥はテスト中と同じ顔で、「夫」の笑顔をじっと観察する。

見つめられてふしぎそうに首を傾けるこの人の、ひたすら美しい顔。

そこに難問の答えが書いてないのは、重々承知なんだけども。

「なんでもない」

小鳥は顔にぺったり笑みを貼りつけ、腹に気合いを入れて敷居を越えた。

「なに食べたいですか? 朝はおむすびでしたよねぇ」

「あ、ええとっ。ごはんモノがいいなっ。かみくらのごはんってすごくおいしいから。でも、お客さんがまた来ちゃうんじゃない?」

くだけた口調、明るい声色。キツネとタヌキの化かし合いだ。……ちがうか。キツネと子スズメくらい? 同じ土俵にすら立ててないかんじ。

まかれたエサを必死になってついばむスズメを、どろんと化けたキツネが頭からばくり──。

彼の後ろをついていきながら、変な想像にぶるり背すじが寒くなった。

「お客さんはたぶん来ませんから。問題ないですよ」

「え? 来ないってどういう……」

がらんとした店内は、確かに無人だ。

もともとかみくらのホールは、八割がたが空白だ。

カウンターテーブルの前に椅子が一脚置かれていて、なんと、たったのそれだけ。

テーブルにはメニューもない。目につく壁に、外のと同じ「福々ごはん」のお品書きが貼ってあるきり。

対して、カウンター向こうのキッチンはにぎやかだ。

天井から

そして真上にすえられた大きな神棚が、妙な迫力を醸し中。

(……営業中はテーブル増やしたりしてスタイルが変わるんだろーなって、勝手に思ってたけど)

お休み中の「かみくら」と、一分の相違もなく同じだ。

つまりお客さんは、店主とカウンターをはさんで仲良くマンツーマン。美貌の店主は顔の距離がやたらと近い。抽象的すぎるメニューで、何をどう注文すべきか途方にくれるコースも確定だ。

そもそも二人連れはアウトだ。椅子が一脚しかないもんな。

あの大学生の「ヘンな店」の評は、中に入ったって変わんなかったと思う。

小鳥は貼りつけた笑みが、危うく引きつりそうになる。

頼兼が台ぶきんを取ってきて、テーブルのグラスを片づけ始めた。

小鳥はあわてて駆け寄る。

「私がやってもいい?」

「ありがとうございます」

どこからが出すぎたマネなのか判定が難しいけど、突っ立って眺めてるよりはマシなはず。

実家にいるときの倍は丁寧に

「さっきのお客さん、途中で帰っちゃったんだね」

「はぁ。まぁ、いつものことなんですけれども」

「いつもの──って?」

「戸口から

ああ。小鳥はうなずいた。

この

小鳥は一脚だけの椅子に腰を下ろす。とたん。

(……んっ?)

鼻のつけねにシワを寄せた。

なんだろ、このにおい。

自分の立ちふるまいにばかり気を取られてて、今さら気づいた。

つんと青臭いにおいが店に充満してる。臭気の出どころを目で探せば、すぐソコだ。

頼兼の手もとの──小鍋。

うぇっと身を反らした。

「そ、それ、なに?」

ヘドロ状の緑のなにかが、たぷんと揺れている。

ホラー映画の演出に使えそうな不気味な液体だ。臭い。

調理台にも種々の葉っぱが山となってる。ふちが紫がかったハート型はドクダミだろう。それにオオバコやシソ、通学路で見かける名前も知らない草々。

雑草の

店を飛びだしていったおばちゃんの青い顔を思い出す。

(まさかこれ──。まさかでしょ?)

救いを求めるように店主を見上げれば、彼は変わらずの笑み。

「さっきのお客さん、冷たい甘味をご所望で。体に熱毒がたまってるようでしたから。ドクダミのアイスをお勧めしようと思ったんですよ」

「ざ、雑草のアイスッ!?」

悲鳴をあげる小鳥をよそに、彼は鍋のヘドロにさじを突っこみ一口味見。

そしてふむふむと何を納得したんだか、今度はカウンター下をあさり始める。

「雑草。そう言うと聞こえがよくないですが。抹茶だって葉っぱでしょう? だからドクダミやシソやオオバコの甘味だってアリかなぁと。ちょうど初夏を彩る甘味を研究してたとこでしてね。絶好のタイミングだったんですけど、残念でした。いや、アイスって急冷しつつ五分もシェイクすれば、意外と早く固まるんですよ。だけどお時間がないとかで。なんともせわしい時代ですよねぇ」

……それはもしかしなくても、時代と客のスケジュールのせいじゃないのでは。

小鳥は鼻で息をするのをためらって口呼吸。おばちゃんの去った方角をふり返る。

閉めた戸の向こうに、笑い声が通り過ぎていく気配がする。また話し声が聞こえたが、すぐに遠ざかってしまった。

腕時計に目を落とす。

(今って、お昼のかき入れ時だよね?)

季節がら、このあたりのカフェはどこも列ができてる時間帯──のはずが。

小鳥はがらんとした店内を見回した。

まさかこの店、

「よ、頼兼さんさ。いつもごはんもオヤツもすんごくおいしいんだからっ。雑草アイスじゃなくってフツーのを出せばよかったのに」

「うーん、そうですねぇ。そういう古式にのっとった料理は、いつも本業で作っているんで」

「へ? このお店が本業じゃないの?」

彼は手仕事を進めながら、笑みの形を変えずにちらり小鳥を見る。

なにか含みのある色だ。

ふいに頭によみがえったのは、彼と出会った時の、あの神主さんみたいな白い装束だ。

あっちが本業のほう──ってこと?

たしかにあの時、仕事の帰りでおむすびが余ってたとか聞いた気がする。

「本業は出張料理屋さんとか? 神社とかでお料理したり?」

「まぁ、そんなようなモノです。こっちの茶寮はいわゆる実験場で」

「実験って……。料理の?」

小鳥の常識ではくっつきそうにない単語の並びに、首がかたむく。

「はい。僕、料理研究が趣味なんです。茶寮かみくらは、研究成果を実食してもらって、お客さんと二人きり、ゆっくりごはんの話をする場として使ってるんです。僕はこのままのかみくらが好きなんですよ」

「そ、そうなんだ」

きっぱり言いきる相手に対して、小鳥は歯切れ悪くうなずく。

つまりその研究結果が、今回はこの、雑草のナベ。

バイトもしたことがない小鳥には、お店の維持にどれくらいの経費が発生するのか見当もつかないけれど、生活が成り立っているなら、まぁ、名ばかりの「嫁」が心配することじゃない……んだろうな。

むしろ今は、自分のランチがドクダミアイスになる可能性を心配したほうがよさそうだ。

「うん。中々いいですね。味がまとまってきました」

「ソウデスカ」

みしっと笑顔が硬くなる。

いやいやっ、この人の手料理なら腹はふくれるはずなんだから、万々歳です、ありがとうございますイタダキマス!

「さて。すみませんね、お待たせして。小鳥さんはごはんモノでしたっけ?」

「あ、うん! そっちでぜひ!」

「なら、

神よ! と心のなかで手を合わせる。

頼兼は水切りした米を土鍋に移す。

「僕はね、小鳥さん。料理人は古式ばかりに甘んじてはいけないと思うんです。

「う、うん?」

なんか難しいことを語りだしたぞ。

彼は口を動かしながら、手のほうもたんたんと動かしている。

「

「酢生姜とか、お母さんがよく作ってくれたよ」

「滋養強壮にいいですからね」

彼はうなずき、茎の赤い新鮮な新生姜を粗みじんに刻んでいく。

レンコンの次は

「──ですからね。魂を揺さぶる食で生命力を揺り起こし、気枯れた人々を元気にする、というのが、そもそもの食のお役目なんです。僕ら料理人は一

うん、なるほど。小鳥はうなずく。

だがパッパと無駄のない動作に目がいって、右の耳から左の耳だ。

いつもは仕度ができた頃に店へおジャマしてるから、料理の現場を見るのは、おむすびのレシピを聞きだした時以来だ。

迷いのない作業のリズム。

(やっぱ本物の料理人なんだなぁ)

それに……、まな板に目を落とす姿がとても絵になる。

顔を隠してみたらどうかと半目になってみたが、包丁をふるうその動きだけでオーラがある。

やむにやまれぬ事情ありの縁じゃなくて、この人の笑顔を疑う必要もない立場だったら、きっと自分だって黄色い声を上げていた。

少なくとも学校のコたちが頼兼を見たら、そんな反応だろうと思う。

(まぁ、連れてくるような友達もいないけどさ)

留年生は孤独なのだ。

でもほんと、彼は結婚相手に困るような容貌じゃないし、離れもあるような家持ちで料理もできるし、お金にも困ってる感じはない。

逆に小鳥の方がどうしてもと

(変なの)

彼の何も語らない静かな笑みを観察する。

この人が小鳥という人間に対して、よけいな感情どころか興味もないんだということだけは、他のすべてが分からなくてもよぉく分かってる。

実際、小鳥が「夫」に会うのは、朝七時と夜は七時の閉店後の、日に二度だけ。

しかも彼はカウンターごしに給仕してくれて、小鳥はお客さん状態だ。ごちそうさまの後は一人で離れにもどって、

彼に接触するのは、以上。ほんとにごはんの時のみだ。

妻としての小鳥が要らないなら、ここに置いてくれる理由がますます不明だ。

可能性がありそうなのは、飢えた鳥を

だったらなんでわざわざ籍を入れて、「結婚」だなんて面倒くさいことを?

不安になる。

夕暮れ時、自分に向かってくる相手の顔が見えないと胸がざわめくのと同じだ。

──また堂々巡りの思考に陥ってた。

気づけば彼の長いうんちくも終わっていたようだ。

ぱちっと目が合う。

黒いガラス玉みたいな

「どうかしました? 小鳥さん」

彼はまた、カウンターごしに身を乗りだして顔を

安全距離が十だとすれば、この人、フツーに一か二くらいまで詰めてくる!

「やっ! ええとっ。ごはん炊けるまでに時間かかるよね? 私、今のうちにお店の前を掃除してくるよ! 葉っぱが飛んできてたから」

「そうですか? ありがとうございます」

「ううんっ。こちらこそ」

小鳥はそそくさと立ち上がった。

(第2回へ)

▼あさばみゆき『茶寮かみくらの偽花嫁』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)

https://www.kadokawa.co.jp/product/322008000529/