妖怪時代小説の金字塔として人気を博す〈巷説百物語〉シリーズ。

著者である京極夏彦さんが作家デビュー30周年を迎える今年、ついにシリーズ完結を迎えます。

完結編『了巷説百物語』は6月19日に刊行予定。

発売に先駆けて、シリーズ第1作『巷説百物語』の試し読みを特別公開します!

法では裁けぬ悪を倒す痛快な時代小説であり、数々の妖怪を題材にとった「仕掛け」が読者を驚かせる珠玉のミステリー小説でもある本シリーズ。

その「はじまり」をどうぞお楽しみください。

京極夏彦『巷説百物語』試し読み

小豆洗 い

1

一帯に

その峠より更に奥──。

この僧、法名を

──早く。少しでも早く──だが。

円海は立ち

折からの激しい雨が

澄んだ清流だった

──これは渡れぬ。

今更戻ることも適わぬし、ならば渡るしかない。この谷川を渡りさえすれば、寺までの

──

取り分け先を急ぐ旅でもなかったのだから、出来るだけ無難な道を行くべきだったのだ。少なくとも街道沿いに来ていれば、このような抜き差しならぬ状況に

それは判っていた。明け方から

──

残る手はひとつしかなかった。

──後は何とかなるだろう。

そう考えた。

円海は重い脚を懸命に振り上げて、川に沿い、上流へと進んだ。

たっぷりと水を含んだ法衣が躰に

旅装と

ざあざあ。どうどう。

天の底を抜いたような大粒の雨である。

風が

ざあざあ。どうどう。

しょき。

──何だ。

異質な音がした。

無理に顔を上げる。目の前に男が立っていた。

しとどに濡れたその男は、見たところ円海同様の僧形である。

しかし衣は墨に染まってはおらず、純白であった。胸には

男は大声で言った。

「この先はお

一本しかねえ橋も

「

「小屋──か」

この辺りに小屋などあっただろうか。

円海には覚えがない。

「誰が住まうか知れぬ

「小屋──」

──そう言われれば。

小屋があったようにも思う。

「ま、御坊のお好きになさるといい」

男は円海の返事を待たずに、泥を跳ね上げて斜面を下り来ると、円海を通り越し、

目を

夕暮れの雨空は

夜が

雨足は弱まる気配もない。

ざあざあ。どうどう。

しょき。

──駄目だ。

男の言う通り、橋が流されてしまったのならこれ以上の行軍は命取りになる。男の助言に従った方が良いだろう。それならそれで急がねばなるまい。だが──下流に小屋など──。

──小屋などあったか。

円海は

果たしてその小屋とやらに

濁流のどうどういう音に

それしかあるまい。それなのに。

雨の音と、川の音が

どうどう。どうどう。どうどう。

ぬるり、と足が滑った。

円海は大きく前にのめり、倒れ込むことだけは避けようと躰を返したが為に、反動で腰が引け、結局思い切り

──ここは。

この場所は。

大きな一枚岩。

──鬼の──

そう呼ばれている場所だった。

円海は脱力して、

何だか──どうでも良くなってしまった。

雨を媒介として円海は山や大気と一体化する。

その時世界は円海の内側に取り込まれ、ざあざあという雨音は、円海の躰を流れる血潮の律動と同調して、小刻みに断絶した。

ざ。ざ。ざ。ざ。ざ。ざ。ざ。ざ。

──ここは。この場所は。

そんなつもりでは。

ざ。ざ。ざ。ざ。

ざ。ざ。ざ。

ざ。ざ。

ざ。

円海はふいに我に帰った。

どれくらい自失していたのだろうか。

一層激しさを増した雨糸が網代笠沿いに幕を張り、円海を外界から完全に

──いけない。

恐怖心に駆られ、円海は立ち上がる。そして、

果たして小屋などあっただろうか──そうした疑念などは

この先に。

──小屋だ。

小屋はそこにあった。

川と山とに挟まれて、朽ちかけた粗末な小屋が身を縮めるようにして建っていた。雨足に耐えるのが精一杯という、文字通りの掘っ建て小屋である。

円海は迷わず戸口に駆け寄り、打ち当たるようにして戸を開けて躰を

これで。

──何だ。

ゆるりと振り向く。

予想外の──多くの視線に、円海は一瞬

上座には先程の白装束の男が座っている。男は円海を見つめたまま、にんまりと

「おいでなさいやしたね──」

男はそう言ってもう一度笑った。

行者包みを取り払った頭には、すっかり濡れた髪の毛が、

「──そのまンまじゃあ幾ら修行を積まれた御坊でも

男は

近在の百姓らしき者が数名。担ぎの物売りが数名。

壁際には

派手な

女は切れ長の眼を細めて笑いかけた。

その横に縮こまって居るのは多分

その隣には得体の知れない若い男が正座している。旅装束ではあるが、泰然とした物腰は百姓町人とも思えず、職人の類でもないだろう。

一番奥には

多分、彼がこの小屋の主だ。何故か円海はそう確信した。

老いさらばえた、干からびたような、

円海は──目を

この老人は見たくない。

表情が解らぬ。きっと言葉も通じぬ。ならば異人である。

そんな気がしたからだ。

「──遠慮するこたァねえ」

白装束の男は見透かすような強い視線で円海を見据えて、それでいて尚、随分と柔らかい口調でそう言った。

円海が何か答えようとするのを遮るように男は続けた。

「なァに、この小屋ァこちらの

男は老人に鼻を向けた。老人はへえ、と風が抜けるような乾いた声で返事をし、無表情に

──主ではないのか。

円海にはそうは思えない。伍兵ヱと呼ばれた老人は、この小屋に

額から伝った水滴が眼に入り、円海は幾度も

白装束はさらに続けた。

「どうしやした御坊。いくら濡れてるからって水臭ェや。この連中になら気兼ねァ要りやせんぜ。この時刻、こンなところに居るンでやすから、いずれ表街道を歩けねェ半端者どもにゃあ

「オイ

若い男が手を

「そちらのお坊様は、私達のような

「否、左様な──」

しょき。

──駄目だ。

ご

「ご厄介になり申す」

言うなり円海は土間に膝をついた。

落ち着くまでに、

悪天は夜半に至っても鎮まる気配はなかった。小屋の中は

その不快感たるや

座が

円海もいつのまにか車座の輪の中に

こうした夜は長いもの、ここはひとつ江戸で

慥かに何か無駄話でもせねば堪えられぬ雰囲気ではあったのだ──。

2

アタシはねェ、こんな根なし宿なしの商売で

え? アタシの商売?

見ての通りの

山猫っていえばねェ。そうだ、山猫ってのは人様を化かすんで御座居ますよ。知っておいでかエ? そう、

噓だろって? 噓なもんか。飼い猫だって化けるンだ。だって、猫は飼い始めに年期を言い渡さなきゃア

アタシもね、そう、江戸に居りました時分にね。

でもホラ、何となく気になるじゃありませんか。だからそいつを

それが丁度、三年目だったンで御座居ますよ。

だってホラ、

え? なんで? どうして猫を

ホラ御覧な兄さん。ねェ御行の

あらヤだ、元ッから鬼魅悪い

そう、これからお話ししますのはね、アタシが実際に見聞きしたことですからねェ。

あれはもう、

アタシはまだ

アタシには二ツ程齢上の姉様が居りました。

りく、という名前のそれは

妹のアタシが言うのもナンなんで御座居ますけれどねェ。

色の白いは

え? そう、

その姉様がね、お嫁に行くことになったんですよ。

そう、あれは夏の盛りのことで御座居ましたか。

お相手は隣の郷のお大尽で──そう、

身分家柄申し分ないと、大人はみんな喜んでましたけれどもね。アタシはナンだか悔しくて

与左衛門って男がね。ナンだか気に入らなくって。

そうナンですよ。厭な男だったンですよ。そいつ。

背が低くって

何と申しますか、こう、

まあ、今こうして

でもその時は厭だったんですよ。

これからは兄様と思うてくれと言われましてね、むくれて返事もせなんだように思います。悪いことをしたと思いますよ。本当に。

そんなですからね、

父様母様とも口を利かずに、ただ姉様を見ていましたとも。この綺麗な姉様を間近で見るのも後もう幾日と思いますってえと、胸が何だか痛くって。はい? あ、遠くに嫁ぐ訳じゃあなかったんですよ。嫁ぎ先は一里と離れていませんでしたから

お嫁に行けばもう娘じゃアありませんものね。

豪農の嫁なンて、もう疲れるだけでしょう。張りのある

ただ──そう、なンてェんですかねェ。

ですから婚礼が決まってからは、アタシはぺったりと姉様に引っ付いて、傍を離れなかったように思います。それまでも──姉さん姉さんと慕っちゃァくっついて回ってたんですけれどね。

姉様にしてみれば迷惑な話だったと思いますけれどねェ。それでも厭な顔ひとつせずに。優しい

婚礼の前の日でした。

アタシ達は山へ行ったんです。

ええ。姉様は花の好きな

晴れた日でした。

夏の花って元気があって。

春の花よりも好きで御座居ます。

青青とした草や木木の葉が風に

それはもう気持ちの良い日で御座居ましたよ。

山と申しましてもね、ここみたいな険しい山じゃあないんです。

村外れの辻から折れてすぐ登れる、子供の足でも簡単に登れるような小さな山なんで御座居ますよ。登り切ると視界が開けてねえ。遠くの在まで見渡せて、その向こうの高い山がすうっと見えて。道行きもそれは綺麗なンで御座居ます。でもアタシは景色なんか見ちゃアいなかった。姉様の

頂上じゃァないんですけれど、中程に平らな野ッ原みたいな場所がありましてね。そこで休んだ。姉様は大きな石の上に座って、山の木を眺めていた。アタシはその下にちょこんと座って、青を通り越した

ええ。雲の形まで覚えていますよ。眼を閉じますとね、形はおろか雲の動く早さまで、今でも

ゆっくりとね。

雲が。西の方に動いて。

ふいに顔を上げましたのサ。

何かこう不吉な感じがしたンで御座居ましょうねェ。

そしたら──姉様がね、こンな風に

ホントに、石地蔵になったみたいにねえ、動かない。

で、アタシはその微動だにしない姉様のね、少しばかり

そゥしたらね。

猫が居るンです。

山猫ですよう。そりゃあ大きな、虎みたいな山猫がね、

アタシはその時にすぐ

まるで、

アタシも怖くなッちまって──いいえ、怖いとかいう真っ当な気持ちじゃァないンです。

頭ン中真っ

山猫のね、後ろの

夕焼けになってねェ。

だから随分と長い時間そうしていたんでしょうよ。

はッとなって見ると猫はいない。最初から猫なンかいなかったのじゃァないかって、そう思いましたよ。でも

で、姉様は倒れていた。

その後どうしたかは善く覚えちゃいないんですよ。なんせ昔の話で御座居ますからねぇ。でもね、ええ──姉様はなんだかそう、魂半分吸われちまッたような、そんな感じで御座居ましたわねぇ。

婚礼は盛大で御座居ましたよ。

その辺の

朗朗と

ただでさえ真っ白な姉様が、一層真っ白に塗られて、その上

それが。

ええ。

一寸目を離した隙ですよ。

ふっと、煙のように。

姉様が消えちまッた。

誰ひとりとして気がつかなかったンです。いなくなったのは誰でもない、まん真ん中の、金屛風の前に座っていた花嫁御寮で御座居ますよ。祝言の主役が消えちまッたんですよ。不意にね。

隣に陣取っていた婿殿さえ気がつかなかった。まァ与左衛門殿は、背中に

宴の席は大騒ぎですよ。

酔って騒いでいた連中も水かけられたみたいにね。もう、酔いなんか一遍に

隅から隅まで、さっきの三毛猫じゃァないですけれどもね、畳まで上げて、屋根裏から縁の下まで、村人総出で探しましたのサ。

え? いなかったンですよ。屋敷から出た様子もないのに。

それで今度は山狩りですよ。

ええ。

夜のうちは見つからなかった。

次の日の

どこにいたかって? ええ。それがねえ。ほら。

あの山のね、中腹の野原の──石の上。

山猫と

すっかり

どこにいた、何をしている、いつ抜け出した──ッて、誰が何を

あまり聞き分けがないので、村の男共が、担ぐようにして山を下ろしたンで御座居ます。アタシ等は与左衛門さんの家──本陣で待っておりましたけれど、まるで山賊に

え? それで? ああ、それで、その日の夕方に、また姉様は消えちまッたんです。はい。またあの山の石の上に居りましたとも。

え? どうして?

どうしてって、それが解れば苦労はしませんよ兄さん。

親父殿も婿殿も、さんざ問い

こんなところでいったいナニをしてるンだ、ほんにどういう了見だと、尋けど

普通ならそンな理不尽な、礼を欠いたことをされたら破談で御座居ましょう? それが与左衛門てぇ人はまあお人好しなのか何なのか、りくさんのような善く出来た

え? 解る訳ない? そりゃあそうで御座居ますよ。御典医だろうが

どうにもこうにも

アラ、お坊様の前でこんなこと言っちゃいけませんでしたか?

お坊様と修験者は違いましょうか。

与左衛門さんも三日四日通ったようで御座居ますけれど、そうですねえ、慥か十日目でしたか、根負けしたんで御座居ます。

は? アタシですか? そりゃ大好きな姉様の変事で御座居ますから飛んででも行きたかったですけれど、きつく止められていましてねぇ。え? それで

アハハ、仰る通りで御座居ます。

アタシは夜中にこっそり家を抜け出して姉様の許に行きましたのサ。姉様は月明かりの下で矢張りあの日と同じように、ぼうと座っておりました。白無垢のままで御座居ますよ。飲まず食わずで御座居ましょう、すっかり

そしてアタシは尋いた。

姉様姉様、おぎんにだけは本当のことを教えておくれよ──。

すると姉様はねえ、にんまりと笑われてこう言ったんです。

──妾には心に決めた想い人がいるのです。

──言い交わしたお方がいるのです。

驚きましたよ。寝耳に水で御座居ましょう。姉様にいい人がいるなんて、考えてもみなかった。婚礼が決まった時だって、そンなことおくびにも出さなかったんで御座居ますよ。アタシが反対してただけで、そのアタシも表向き何にも言いませんでしたからねェ。アタシが何も言わなんだのも、姉様が喜んでいるように見えたからで御座居ますよ。

アタシは──そう、悩んだ挙げ句、そのことを親父殿にご注進しましたのさ。そン時のアタシにしてみれば、姉様をなんとか取り戻したかったんだと思いますけどね。

お父っつぁんもおっ母さんもそりゃあ

与左衛門さんはお金を受け取らず、それでも尚、病ならいつかは

お父っつぁんもおっ母さんも平謝りで御座居ますよ。

そんなでも矢ッ張り娘が可愛かったンでしょうねえ。

すったもんだの果てに縁組はご破算になッちまッた。

それで? ええ。普通ならそれで終わりでしょうよ。

それで姉様がね、

ええ──姉様は好いた男と添い遂げたりはしませんでしたよ。

そもそも、好いた男なんていなかったんです。

解らない? そりゃあ解らないでしょうねェ。

村中探したって姉様の相手はいなかった。いいえ、近在のどこにもそんな男ァいなかったんで御座居ますよ。それで。

それでも姉様は、一歩もその場所を動かなかった。

狂ってる? そうだったんでしょうねェ、きっと。

ええそうですよ。

そりゃあとんだ親馬鹿で御座居ますよ。

姉様ですか? その小屋から一歩も出ずに、そう──。

ひと月は暮らしましたか。ええ。妙な噂も立ちましたよ。

どこからともなく男が通ってくるとか。

夜な夜な善い声音の甚句が聞こえて来るとか。

それを歌っている者こそが、姉様の男なのだとか。

否、それは姉様自身が、男の声で歌っているのだとか。

月光を浴びて

姉様の男は──。

山猫だとか。

はい。それを聞いてアタシは思い出したンですよゥ。

ええ。あン時に魅入られたんじゃないかとね。でも、誰にも言いませんでしたがね。

それでもそうした噂は流れたンで御座居ます。

山猫だって。

それで村の者は鬼魅が悪いと誰も近づかなくなって。

結局親も

でも。アタシは諦め切れなかった。

だから──覗いた。覗きましたとも。

男なンて通って来ちゃアいなかった。

噂通り全部姉様のひとり芝居だったンで御座居ますよ。

男の声色と女の声色を使い分けましてね、何やら問うて答えて話をして、もう人間の言葉じゃあなかったですけれどね。そのうち激しく

ええ。本当に──。

狂っていた。

それから何日かで姉様は死にました。飢え死にで御座居ますよ。

当たり前ですよゥ。もう、骨と皮ばかりになって。でもね。

死骸の周りには、山猫の毛が。

ええ。沢山──落ちていましたのサ。

3

山猫廻しのおぎんの語る長い話が終わった。

だから偶然とはいえ、この場に居合わせたことは少なくとも百介にとっては

人死のあった家から光り物が飛び出たとか、虫の報せで肉親の死に目に間に合ったとか、百姓達の口からは目新しい話こそ聞けなかったが、

一方、行商の連中の話は一様に類型的で、語り口こそ慣れてはいるが、その分先が読めるので怖くない。

怪談話は技巧だけでは補えないのだ。

そしておぎんである。

一向に正体の知れぬ女であった。

怖くはないが、奇妙な話ではあった。

そうした話には確実に元がある。例えば江戸で人気の出た読み本や、芝居狂言のネタがそのまま地方に流れて定着し、その地方の伝承として語られることも結構多いのである。怪談好きの百介は、そうした本は

地名や人名が変わっているだけだったりすると

おぎんの語りは、どうやらそうしたものではないようだった。

百介は一部始終を書き記した。

──待てよ。

その話はいったい何処の話なのだろうか。

おぎんは場所を特定していないのだ。いずれ本を書く時に土地の名は必要になる。百介は話を

ならば──先ずおぎんの

「おぎんさん──といいなさったね」

百介が尋ねようと声を発したのとほぼ同時に、最後にやって来て戸口側に座っていた僧が、裏返った声を発した。

「

それは何処の話であるか──と坊主はおぎんに尋いた。

百介は──言葉を盗られてしまったので黙るよりない。

眼を遣れば──どうも坊主の様子は妙だった。雨に濡れているのも疲れているのも判りはするが、それ以上にどうにも気が

「今のお話は。その、何処の」

おぎんは首を僅かに傾けて、

「アタシは

と、例によって張りのある、

坊主はそうと聞いても釈然としない様子で、

「アラ厭だ、このお坊様は見掛けに寄らず臆病じゃアないか。ここの山に山猫ァ居りませんでしょうよ。ねえ皆さん」

おぎんがそう言うと、一同の間に微かな、吐息のような笑いらしきものが起きた。

山犬なら居るが山猫は居らぬわい──と百姓が言う。そうサこの辺で山猫と言やあ、この山猫廻しのおぎんさんだけサ──とおぎんは

──何に引っ掛かっているのか。

ふと見ると、御行も喰い入るように坊主を見つめている。

──油断のならぬ小悪党だ。

愛想も良いし要領も良く、どこか人を魅き付けるような雰囲気を持っているのだが、この御行──

「其方様の姉様は、

おぎんは笑った。

「そうだったと思いますけどねえ。昔のことで御座居ますから。それよりお坊様、りくという名になンか心当たりでもおありかえ?」

「それは」

円海はおぎんの単刀直入な質問に戸惑ったらしく、顔を曇らせて言葉を濁した。

僧は指で額を拭う。

雨水ではない。汗をかいているのだ。

暑い訳はない。ならば冷や汗か。脂汗か。

百介はこの

「どうしたのサぁ。そンな顔して。お坊様、アタシの話に何か不都合でもおありかえ? なにサ、アタシの顔に何かついてるのかい」

それまでおぎんの顔を

一方おぎんの方は

オヤ雨足が弱まった──と、窓際にいた行商の男が言った。

御行が顔を上げる。

「ああ、小降りになったようでやすね。それにしたってまだ宵の口だ。このまンま止むとも思えねェし、ここで夜を明かすのが

しょき。

何か、微かな音がした。

円海が

御行は行商を押し退けて外を見るようにした。

どうしましたな御行さん──と商人風の初老の男が声をかけた。

御行は首を傾げて、何か音がしたようだがと

「なンだか米でも

と言った。

「米というより、

「小豆──」

円海が引き

「そんな音がしましたかなあ」

商人は耳に手を当てた。

百介には聞こえた。

否、聞こえたような気がしただけかもしれなかった。

でも百介は、慥かに聞こえた──と断言した。

そうすると百姓や担ぎ屋までが、あれは小豆じゃ、そうに違いないなどと言い出したのだった。百介は

自分が聞いたと言わなければ、果たして何人に聞こえていただろうか。小降りになったとはいえ雨音が止んだ訳ではない。川の音も聞こえているし、山独特の音というのはある。小豆の音などする訳もない。

だから、

「何だてェんだろう。こんな山でこんな時刻、雨の中小豆を磨ぐ間抜け野郎が居る訳がねェ。聞き違いにしちゃ皆聞いている。御坊もお聞きになったでしょう?」

円海は答えなかった。

「アラ厭だよ、あの音は小豆磨ぎ

おぎんはそう言った。

御行が毒突いた。

「なンでェその小豆磨ぎ婆ァってのは。

馬鹿言ってンじゃあないよこの

「小豆磨ぎ婆ァはもののけさ。こンな山奥で誰がそンなもの磨ぐもンか。明日は

「何でェそれは」

御行は不満げな口調で尋いた。百介が答えた。

「それは御行殿、小豆磨ぎとか小豆洗いというあやかしは、まあ谷川や橋の下で穀物を磨ぐような音をさせる姿のない化け物で、この音を耳にすると善く水に落ちると言うのですよ」

御行は鼻で笑った。

「ふふん。先生、先生は慥か読み本かなんかを書かれるとか、書かれたとか仰るお方じゃァなかったですかい? それにしちゃァ話が迷信だ。

「何が馬鹿なものですか。小豆洗いというのは──」

田舎者の迷信でしょうや──と御行は言った。

「いいですかい、小豆洗いッてなア

一同に、退屈だからというだけの理由で百物語怪談を話すように

僅かだが気に障った。

そこで百介は、やや憮然として答えた。

「そう言われるが御行殿。これは古今東西、国を問わずに、何処に参っても聞かれる話で御座居ますぞ。私の聞き及ぶ限りでも、似たような話は数限りない。居る訳がない迷信だと御行殿は断言されるが、まじないと違って体験した者は現に居るのです。小豆洗い、小豆磨ぎ、小豆婆ァに小豆小僧、小豆アゲに小豆ヤロと、呼び名は土地土地で色色だが、大体同じようなモノだ。どれも姿を見せずに小豆を磨ぐ音だけをさせる怪です。実際に居る居ないは別にしても、何かあることは、間違いないのです」

──そうだ。何か理由がある筈だ。

小豆を磨ぐ音などというものは、そもそも人為的に発せられるものであって、天然自然が鳴らす類の音ではないのである。だからこそ山中や水際──人の居る筈のない場所でそれを耳にすれば奇異な感じを持つ訳である。

茶柱虫のことは慥かに小豆磨虫とも呼ぶようだが、だからといってそれが正体だと言い切るのは無理があろうというものである。

百介はそう思った。

その時。

それならオラも聞いている──と百姓のひとりが言った。

「小豆磨いでるなァ

それは違う──と担ぎ屋が言った。

「ありゃア

「だがよう、薬屋さん、小豆たァ、

「アッシの

「いいやァ、そりゃ違うべい。

へえ、皆知っているのか──と御行は

それから御坊は如何で御座居ましょう──と、円海に振った。

円海は顔を

──矢張り何かあるのだ。

百介はそう思った。

そこで──それまで黙して話を聞いていただけの初老の商人が、

4

江戸の方で

ま、良い身分の爺で御座居ますわい。

ええ──小豆洗いで御座居ましょう。

そりゃああなた、幽霊で御座居ます。

はい。怨みを残して死んだ小僧が、しょりしょりと小豆を磨ぐんで御座居ますわい。はァ?ええ、手前の知っております小豆洗いの怪とはそういうもので御座居ますな。手前の店は日本橋で御座居ますが──そうそう、そこの御行さん、あなた、お江戸にだって小豆洗いはちゃんと居りますよう。

ホレ、

ええ? それが皆幽霊なのかって?

そりゃあそうで御座居ますな。まあ、

はァ。手前が

何しろ、手前は小豆洗いの雇い主だったので御座居ますよ。

はァ、勿論お話し致します。ご心配なさらずに。は? 何で御座居ますか考物の先生?

ええ。日本橋の備中屋で御座居ます。

私は五年前に身代を養子に譲りまして隠居致しましたのですが、はあ、種が悪いか畑が悪いか、五十を過ぎて子なく、そのうえ手前を置き去りに、古女房がさっさと西向いてしまいましてなあ。

跡取りがいない。

ま、早い話、番頭を養子に迎えた訳で御座居ますけれどもね。

そんなですから、五年前までは手前も、それは忙しゅう御座居ましたわい。雑穀商と申しますのもこれで中中忙しいモノでして。

買い付けに諸国を巡ったり、雑穀問屋仲間の肝入りまで勤めておりましたものですから、店を

へえ。店には大番頭小番頭、手代から

はぁ? ええ。世にいう

はいはい。手前に跡取りが居らんのは誰だって知っていますからね、そりゃ店の者の中の誰かから跡取りが出るンだろうと。

それはまァ、そのつもりで御座居ましたわい。でもほら、その頃の手前は──ええ。そうで御座居ましょう?

金勘定が上手けりゃ上手いで欲が深かろう、糞真面目なら糞真面目で要領が悪かろうと、欠点ばかりが目につきましてなあ。どうもいけません。はァ、いけませんなあ。

中中ねぇ。そう、血の繫がりでもあればまだ諦めもつくンで御座居ましょうけれども。いいえ、そうならそうで、そンなこたァどうでも善くなるンでしょうけれど。

そうは申しましてもね、その、まあ手前も、

辰五郎というのは、こりゃ善く出来た男でしたよ。

朝は誰より早く起きる。率先して掃除ですわい。丁稚どもより善く働く。雑巾掛けから金勘定まで、そつなく

懸命にやってたのでしょうな。手前がね、それをもう少し

そうなんで御座居ますよ。それだけ尽くしてくれる奉公人を、手前は丸切り信用しちゃいなかった。こいつァ手前の身代かっ

そういう暮らし方ってェのは、こりゃ寂しいもので御座居ますわい。

それはあなた、そうで御座居ましょうよ。

だからですかねえ。手前はね、その──ううん、何と申しますかねえ。はい。その──新米の奉公人が居りまして。小僧ですよ、小僧。そうですね、十三かそこいらの小僧です。これがね、そう、どこかの村から奉公に出されて来た、田舎者でしたよ。

名前は、そう、

おや。

どうなさいましたお坊さん。お加減でもお悪いンで御座居ますか? 違う? はあ、何か

その弥助をね、手前は可愛がった。

何故? 何故って

弥助はね、その、少少足りない小僧だった。

まァ言葉はある程度解るンですが、人並みじゃあない。そうで御座居ますねェ、丁度五つか六つくらいの童くらいの──そう。その通りです。純朴なンで御座居ます。欲も徳もない。褒めりゃ喜ぶ、

どうしたンですお坊さん。お顔の色が優れませんぞ。はァ?

そうですか。なら良いンですけれども。

弥助はですね、そんな小僧ですからね、こりゃあお店の役には立ちません。

子供の遣い──文字通り子供の遣いくらいしか出来ないンで御座居ますから。だから、そんな身代を狙うなンてことはあり得ませんでしょう? それで手前はね、側に置いて。

はァ、そりゃ他の奉公人どもは得心行きませんでしょう。懸命に働いても見向きもされないてェのに、ぼおっとした

はい。お察しの通りです。意見する奴は、こりゃ怪しいと、

はいはい。今は善く解りますよ。勤めても認められなきゃ誰も勤めませんわい。厭にもなりましょうし、ならば失敗もする。

失敗した者にも──暇を出しましたですわ。

あっと言う間に奉公人は半分くらいになったのですな。

ええ、眼が曇ってはおったのです。

ただ、この弥助というのが、少し足りないというのに変わった

へ? ええ。その、例えばこう、

どうしましたお坊さん。お坊さん。大丈夫で御座居ますか?

え、ああそう、それが不思議で御座居ましたなあ。一粒たりとも違っちゃいない。何度やっても合っているのです。はいそうです。見ただけですよ。ええ、手には持ちますな。だから重さで判るンでしょうかね。判りますか? 何

そこで手前は──まあとことん

殿様がこう、横に用意した赤小豆を升で

喜びましたな。

沢山褒美をくださった。のみならず、手前の商売の方も上手く行ったという訳で──。

手前の眼は益々曇った。

大勢の前に弥助を出して、いずれ跡目を譲ると言ってしもうた。

口が滑りました。一同は

兎に角、跡目が決まったのだから祝い──ということになった。

成り行きで御座居ます、ハイ。

で、お祝いとくりゃあ小豆で御座居ましょう。

丁度良い、縁起物じゃということで、弥助がお殿様の前で量ったあの赤小豆を炊くことにしたので御座居ますわい。

弥助は、まあことの事情は善く解っちゃいなかったンでしょうが、それでもお祝いは嬉しいとね、小豆は大好物だからと。

自分で磨いで来るって申しまして。

ええ。弥助は、お店じゃ使えませんから、奥向きの、おさんどんなんかをやらせていたンで御座居ますよ。それでね、はい、台所に居るかと思えば何処まで小豆を磨ぎに行ったやら。そのまんま、弥助は消えてしまいました。お祝いも糞もあッたものじゃあない。

矢張り

手前もね、まあ不憫には思いましたけれども、そんなものかと思っておりました。黙っていなくなった訳ですから、裏切られたような気もしていたので御座居ましょうよ。

暫くして──。

そう、番屋から報せがあったンです。

大川端に

人相風体から、当家の使用人と思われるので面通しを頼む──と。

ハイ、弥助でした。

頭が割られていた。

突き落とされたか。足を滑らせたのか。

どこでどうして落ちたのか、皆目判らなかった。大体小豆を磨ぐったってお江戸の真ン中でしょう。川で磨ぎゃあしませんて。

何だって川へ行ったものか。

その日の夜からで御座居ますよ。

小豆磨ごうか──。

人獲って喰おうか──。

しょりしょり──。

そういう、鬼魅の悪い唄が聞こえる。そう、夜にです。

店の中で。

どうも弥助の声だという。

はい。手前も聞きましたとも。

そのうち、パラパラッと音がするンですな。

慌てて出て見ると、軒下に小豆がね。

赤小豆ですよ。

雨戸に打ちつけたンでしょう。

パラパラッと。

それが幾日も続いた。

そのうち、どうも土間で気配がするという。

小さな小僧が、土間に小豆をばら

小豆磨ごうか──。

人獲って喰おうか──。

しょりしょり──。

それがすうっと立ち上がる。

それで、井戸の中に消えた。

翌朝、手前は井戸を調べました。すると弥助の持ち物と、多くの赤小豆が出た。それから血のついた石も出た。

ハイ。弥助は台所で、小豆を持ったまま石で打ち殺されて、その後に井戸に放り込まれたンで御座居ます。後で

そうそう。下手人はね、辰五郎でした。

いいえ、奉行所に手前が出向きまして、井戸の中のことをお話ししまして、その時に番頭だった辰五郎も同道したので御座居ますけれど、もう、自ら白状するようなものでして。

顔面が

後で聞きましたが、

背中を向けた小さな小僧が居て。

何やら磨いでいるところが見えていたんだそうです。

しょり、しょり、しょり、と、音が聞こえていたという。

手前には聞こえなかったし見えませんでしたけれどもね。

ええ。辰五郎は死罪になりました。

手前も、それで目が覚めたのですわい。

え? その後ですか?

はい。ですからまだまだ成仏出来ぬらしくって、行く先先で聞こえるンで御座居ますよ。小豆磨ごうか、人獲って喰おうか、ほら。

聞こえますでしょう?

しょりしょりと。

あれです。あれは、怨みを残して死んだ弥助が、小豆小僧が、小豆を磨ぐ音なんで御座居ますよ。

5

いきなり大声を上げて円海が立ち上がったので、その場に居た全員が肝を潰した。円海は善く聴き取れない、意味不明の言葉を

「おのれ、貴様達は何者だ、何の企みだ」

そんなことを叫んでいたようだったが、勿論百介には何のことだか解らない。ただ闇の中で得体の知れない濡れた塊が動いているので、それが生理的に怖かった。最早漆黒の闇自体が、凶暴な気を振り撒いて律動しているようなものだったからである。

百姓どもも物売りも、余程驚いたのであろう。腰を抜かして壁に貼りつくようにしているのが百介には解った。落ち着きなせェ落ち着かれるが善いと御行の声がした。

「そうじゃ、拙僧じゃ。この

円海はそう怒鳴った後、おうおう、と

さらさらと川の音がした。

さめざめと雨の音もする。

さわさわ山が鳴っている。

しょき。

しょき。

しょき。

小豆洗い。

「弥助ッ」

円海はそう叫んだ後、おお、と

「百物語──最後までにゃァまだ間があるに」

御行の又市がそう言ったのを百介は聞き逃さなかった。

円海の絶叫する声が、さあさあという雨の音だか川の音だかに混じって聞こえた。それは峡谷に

さ。

さ。

さ。

さ。

その後は口を利く者もなく、また濡れた蠟燭は二度と

翌日。

雨はすっかり上がっていた。

昨夜の出来事が悪夢のようである。それはその場に居たものは皆そう思っていただろう。尤も過ぎてしまえば殆どのことは夢のようなものである。百介はそんなことを思い

──あの坊主は何だったのか。

全く以て解らない。乱心していたのか。

一足先に出た薬売りの裏返った声が聞こえた。

「おおい、大事だァ」

お坊様が死んでいるぞ──とその声は告げた。百介は駆けた。

小屋を出て岩場を少し下るとすぐに川である。水位は昨日に比べれば下がっているが、未だ流れは急である。

ちゅんちゅんと山鳥か何かが啼いている。

誰が死のうと山には無関係ということか。

円海は小屋の外の川辺に、頭を水に突っ込むようにして死んでいた。小屋を出て、そのまま足を滑らせ、転落して石に頭を打ちつけたのであろう。

眼を見開いたその顔は、驚いたような、泣き顔のような、実に奇妙な表情を作っていた。

あの、小屋を出た後の絶叫は、断末魔だったことになる。

百介はその場に屈んで手を合わせた。

「おや──だから気をつけなッて言ったのにサ」

背後から山猫廻しの声がした。振り向くと御行も備中屋も

小屋の入口からは伍兵ヱ老人が覗いていた。

「小豆洗いの出た後は、水に落ッこちるッて。ねェご隠居?」

おぎんが

「御坊の法力も魔物には敵わなんだか。さてお気の毒に──」

こりゃあその、小豆洗いの仕業だか──と、百姓が尋いた。

御行が大きく

「どうもそうのようだなァ。こりゃあ

百介は何と答えて善いやら、言葉に窮してただ立ち上がった。

「まあ──そうなのかな」

足を滑らせただけといえばそれまでだ。だが、慥かにその時、小豆磨ぎの音は聞こえていたのだ。ならば。

御行は何故か納得でもしたような顔で百介の方を見て、

「誰か、この御坊の行かれる筈だった寺を知ってる者は居ねえか」

と大声で言った。担ぎ屋のひとりが知っていると言った。

「慥か、この川の向こうの、

「そうかい。そりゃあ都合がいいやィ。どうだね、

御行はすたすたと死骸に近づき、その頭を持った。言われて百介は足の方に回った。頼まれた担ぎ屋は承知しました──と言った。

「小豆磨ぎの怪に見入られた──と申しましょうか」

そう言うしかねえでしょう──と御行は善く通る声で言い、いいですかい先生──と百介に言葉を掛けてから、エイと力を入れて骸を水から揚げた。百介は冷え切った足を持ち、ぐにゃりとした濡れた塊を岩場に横たえた。

御行は懐から

「御行

と言った。

それから御行は偈箱から札を出し、割れた額の上に置いた。

申し合わせたように、全員が

山鳥が啼いた。

その後。取り敢えず小屋の中に骸を運び込むことにした。

百姓や担ぎ屋は三三五五に散り、おぎんと徳右衛門、そして御行と伍兵ヱ、百介が遺体を囲んで小屋の中に残った。

伍兵ヱは円海の骸を無表情に見つめている。

不思議な雰囲気だった。

御行が言った。

「どうやら──

伍兵ヱは低い声でへい、と言い、それから手を顔に押し当てて妙な声を出した。泣いているのだった。

肩を震わせて、小さな老爺は号泣していた。

おぎんが言った。

「悔しかったろうねェ、悲しかったろうねェ伍兵ヱさん。これこの通り、憎い辰五郎は死ンじまった。弥助さんが呼んだのサ」

徳右衛門が続ける。

「まあ

「ちょ、一寸待ってください。あなた方は、その──」

百介が

「この円海という男は、出家する前は辰五郎という名の

「辰五郎ってのは──その、こちらの、備中屋さんの──」

百介は書きつけた帳面を

「──慥か番頭さんの名じゃあ」

御行は笑った。

「備中屋──そんな店はねえんで。この親爺はね、

小悪党に小悪党呼ばわりされたかねえなァ──と、昨夜徳右衛門と名乗った初老の男は言った。口調が違っている。

「こいつだってね、今でこそこンな

小股潜りとは

「ど──どういうことです?」

百介は完全に混乱している。何が何だか解らない。

御行──小股潜りの又市──は、複雑な表情で百介を見て、少し戸惑った末にこう言った。

「この辰五郎は丁度十年前、この伍兵ヱ父っつあんの

「おりく──そりゃあおぎん殿の姉様──ああ、あなたも」

おぎんは艶めかしく笑った。

「アタシは江戸の生まれで御座ンすよ。見りゃあ解るでしょうに。こンな

おぎんが言葉を濁したので又市が先を続けた。

「この小屋で見つかった時にゃあ、おりくさんはもうすっかりいけなくなっていたンだそうでね。言葉も解らず、何も答えず、

「それでは昨夜の話は──」

矢張り原典はなかった。

しかしそれは実話でもなかった。

それは実話を巧妙に作り替えた、

「何と──まあ」

つまり、おりくという娘が山猫に化かされた挙げ句に閉じ

百介は思わず小屋の中を見渡す。

祝いの晩に奇禍に遭い、

「下手人は解らなかったンでさァ。否、この辺の者ァこの辰五郎を下手人と疑ってはいた。でも証拠がねェ。

「しかし?」

「弟である弥助さんが、辰五郎を見ていた──そうでやすね?」

又市の問い掛けに、伍兵ヱは下を向いたまま頷いた。

「弟──ですか。おお、弥助といえば」

架空の

「そう。ただ弥助さんは、少しばかりその」

「ああ」

今度は又市が言葉を濁した。

多分、弥助というのは昨日徳右衛門──治平が話したような童だったのであろう。

ならば幾ら目撃していても

「この伍兵ヱさんは、なンとしてもおりくさんの仇が討ちたかったんだ。でも弥助さんにはそンな、修羅の道を歩んで欲しくなかッたんでサぁ。そこでね、弥助さんが十八になった五年前に、近くの古寺──円業寺に入れたんですよ」

「円業寺──そりゃあ、あなた」

「そう。この円海──いや、辰五郎の居た寺でさァ」

「それじゃあ──」

治平が円海の亡骸を見下ろすようにして言う。

「昨日儂が話した通りでな。和尚は朴訥で純真な弥助──出家して後は

「何だって──この男はまた寺になんか?」

又市が答えた。

「辰五郎はね、おりくさんが死んじまッたもんで、

「それで──」

そうサ──とおぎんが言う。

「日増さんはねェ、ここの上流の、鬼の洗濯板のところで小豆を磨いでいるところを何者かに突き落とされて、頭を割って死んじまッたンですよ。本当に哀れな話サ。ねェ又さん」

「おうよ。その岩ってェのは、おりくさんと弥助さん姉弟の幼ェ頃からの遊び場だったんだそうでね。多分辰五郎はその場所でおりくさんを見初めたんだ。そして、同じ場所でね、弥助さんまで殺しちまった──」

オウ、と伍兵ヱは声をあげた。

又市は憂えの籠った視線を伍兵ヱに投げ掛けた。

「この円海という男は、この伍兵ヱ父っつぁんの子をふたりまで殺した男だ。父っつぁんは色色調べて、どうやらそうだと当たりをつけたはいいが、証しがねェ。そこでひと芝居打ったのよ。円海は先日寺の用で江戸に出た。その帰り道、何処かで罠を仕掛けようと、ずっと

又市はそう言って立ち上がった。

「あの雨はおりくさんと弥助さんが降らせたんじゃろうて」

治平も立ち上がる。おぎんも

「それでは昨夜のことは凡てあなた達の──仕掛けた罠で」

ならば何と

婚礼の晩に消える。小屋に立て籠って死ぬ。小豆を正確に測る。同宿の者が小豆を磨いでいる最中に殺害する。まるで別の話なのに部品だけは同じだ。様相からして違う話なのに、多分固有名詞を含む細部は全く同一なのだ。

円海は、おりくという名に反応し、弥助という名に震え、辰五郎という名に

事情を知らぬ者には一切脈絡がない。

それは下手人以外には知り得ぬ共通項なのである。そして円海はそれら細部の

──おのれ、貴様達は何者だ、何の企みだ。

──そうじゃ、拙僧じゃ。この儂じゃッ。

あの乱れよう。あの言葉、あの物腰。

なる程、そうした意味であったのか。

真実、下手人は円海だったのであろう。そうでなければああした態度は執るまい。おぎんが口を開いた。

「まァねえ。偶然を利用したンですけれど。でもこの円海がこの小屋に来るかどうかは賭けだったンですよ。それに、先生も含めて、あんなに大勢が路頭に迷ってるたァ──アタシが伍兵ヱさん連れてここに来た時ゃあ、雨宿りはもう四人も居ましたからねェ。これで又さんがこれを連れて来なけりゃあ、今回は見送りの

おぎんは円海の骸を見ている。

又市が言った。

「

解っていますよ──と百介は答える。

「凡ては小豆洗いの所為で良いのでしょう」

「そう。小豆磨ごうか人獲って喰おか──」

又市はそう言って優しく手を差し延べて伍兵ヱを立たせた。

それから、川を渡るなら上流に丸木橋がありやすから、そこを行くのが安全ですぜ──と言って、にこやかに笑った。

白 蔵 主

1

その

名を

急ぎ旅の途中である。二日間ろくに休まずに歩き通し歩いて、

杜は湿っていた。

しかし弥作は乾いていた。

かさかさに、

汚れは落ちなかった。

ひと

そして弥作は投げ遣りな気分になる。もう

弥作は五年前までこの杜に

──何が。何が、何処で──。

何が何処で違ってしまったか。

──この手で。

あの女を。

細かな葉先に草露を蓄えた歯朶である。

葉先が

干からびた弥作の乾いた

──

──怨んでいやがるか。

狐は止まっている。その黒き眼は

弥作は狐釣りの名人だった。

それは、面白いように釣れた。

釣っては殺す。釣っては殺す。

喰いもした。だが喰うため釣るのではない。

売るためである。狐は、死ねば銭に化けた。

皮を

だから。

この杜の狐は、弥作が

雄も牝もなく親も子もなく、この杜の、狐という狐は弥作が殺した。そう思っていた。

狐は

正しくは弥作の居る方に鼻先を向けて止まっていた──というべきか。弥作もまた、動きを止め、のみならず息を殺し、

──あれは。

弥作が杜を離れた五年のうちに、何処からか渡って来た狐か。それとも獲り残した狐の

──

畜生に魂などあるものかどうか、弥作はそんなことは知らないけれど。きっとそんなモノはないとも思うのだけれど──。

いずれにしろ弥作は、狐公に忌み嫌われる覚えならあるが、好かれる因縁はない。

狐はまだ弥作を見つめている。

弥作も狐から視線を外せない。

──

この有様は、狐を殺した報いか。

──何を気弱な。

だが。

──そうか。この場所か。

弥作は思い出した。

あの時も、弥作はこうして祠を背にして

丁度狐の居る辺りに倒れていた。

仰向けに。額からは、どくどくと。

血が。

お願いじゃ。もうお止めくだされ──。

銭一貫目でその狐罠を売ってくだされ──。

拙僧に出来ることならば、何なりと致す故──。

畜生と

殺生の罪は来世の

お願いじゃ。もうお止めくだされ──。

狐を──。

──殺さないで──か。

狐は漆黒の瞳で弥作を視続けている。

否、視ているように弥作には思える。

その瞳に映るのは、弥作の救い難い罪業である。

──殺生。

──親子の情愛。

歯朶の雫が零れた。

音などする

狐は、居なくなっていた。

「

突如。声が響いた。

わあ、と声を上げ、前倒しに突いた手を軸にして半身を返し、声の方向──背後を見る。祠の蔭に何やら白いものが居る。ずくずくと心の臓がわなないて、弥作は両手を地べたに突いたまま身構える。

──狐。

祠の後ろから

すう、と狐の顔が出る。

腰が抜けた。

突然あハハハと脳天を抜くような笑い声がした。

──狐だ。

──この祠は──もしや。

「アア

弥作は声が出ない。

「──まあ、本当に

狐の顔がぽとりと落ちた。

──面だ。

それは張り子の狐面だった。

祠堂の横から、今度は女の顔が覗いた。

切れ長の、縁がほんのりと赤い

──人か。

弥作は気付かなかったのだが、荒れた祠の丁度真後ろに、女が

派手な

切って貼った如く景色に

近在の者とは思えないし、旅仕度とも思えない。

──ならば矢張り。

ぞっとする。そんな訳はない。狐でも狸でもある訳がない。

否、それは。

独り切りだと思うていたに、

判っても尚、未だ声は出なかった。

「何だい何だい。狐に

女はそう言うと、少し滑るようにして塚を下り、一度跳ねるようにして石を

「嫌だねェ。

──透けるような白い顔だ。

「──おっと旦那さん、

女は再び笑った。

そして愛想良く微笑み乍ら右手を差し延べ、サアサア立っておくんなよゥ──と言った。

弥作は何故か両手を懐に仕舞った。

見られたくなかった。

汚れているからだ。

弥作は取り立てて可笑しくもなかったから付き合い笑いはせず、無言で立ち上がった。

「──まァ、場所が場所だから仕方が御座ンせんよ。気を悪くなさったンなら謝りましょう。ナニね、あたしァ江戸からずっと、おまえ様の少し後ろを歩いていたのさね。別に道連れ気取った訳じゃァないンですけどね、ずっと前に居られちゃァ、急ぎの脚にも見慣れちまうでしょう。後ろ姿を目が覚えちまった。それが山道に差し掛かると何処で

江戸から──。

そのご面相ァまだ信用してないッて面で御座ンすねェ──と、女は細長い

「別に獲って喰おうッて了見じゃありませんよ。あたしは御覧の通りの

それはそうだろう。しかし。

──何の魂胆が──もしや。

弥作は一層に訝しむ。

──だが。

よもや追手がかかったとも思えなかった。あの女は心中の片割れとして始末されている筈である。弥作を疑う者は誰ひとり居ない筈だ。

あの女──。

──

三月追い掛けた。そして。

三日前。

妾は誰にも、何も言っておりませぬ──。

許して。命だけは。子供が、子供が──。

ずぶり。

血。

人間の血。

手が。手が汚れて。

──

どうしたんです旦那さん──と女が呼んだ。

「尋常な顔色じゃあ御座ンせんよ。おまえ様、江戸から歩き詰めで御座ンしょう。大分疲れておいででしょうに。この寒空にその汗は──」

「否──」

本当に

女が手を差し出す。

「いやじゃア御座ンせんよ。こンなところでこのまんま、行き倒れてお

女は塚の方へ弥作を

手渡す際に女はおぎんと名乗った。弥作は名乗らなかった。

名乗る義理などなかったからだ。

筒の水は

それでもひと心地はついた。

元元座っていた場所だ。歯朶が見える。

歯朶の向こうに、先程は狐が居たのだ。

弥作は思い直す。何を慌てることがあろうか。

こ奴はたかが旅芸人である。怖れることなどないではないか。何を知っている訳でもあるまいし、何か知っていたところでどうということはないのである。

──殺してしまえば良いのだ。

嫌ですよォ──と、おぎんは言った。

「──そんな及び腰であたしに悪さしようったってそう上手くは行きませんからねェ」

殺意を見透かされたような気がして、弥作は急激に

どうもいけない。女の立ち居振る舞いに乗せられて調子が狂ってしまっている。

──本当に狐だったら。

「モウ、狐じゃあ御座ンせんッてば──」

弥作は息を

心を読まれている。

──これが世にいう悟りの怪か。

ならば──。

おぎんは再び笑った。

「オヤまあ。どうやら図星だったようで御座ンすねェ。どうせまだ疑ってたンでしょうよ。何ですよそのトンマな顔は」

「あ──あんた」

「ハテ──もしやおまえ様、あたしがおまえ様の心中を読み取ったとでも思うていなさるのかえ。嫌ですよォ。あたしは魔物じゃァないって、何遍言えば信じて貰えるンでしょうね」

「しかし──あんたは──」

──これはただの旅の女だ。

相手にするな。気にするな──。

弥作はどんどんと乱れる。目が

弥作の動揺した様子を見て取ったのだろう、おぎんは愉快そうに塚に足をかけた。

「旦那もとんだ腰抜けだ。強情を捨て、

おぎんは二歩三歩塚に登る。

弥作は視線で後を追う。

「──殿方相手にして生意気なこと言うようで御座ンすがね、あやかしなンてのは、有りはせぬかと疑う時には必ず

それはそうだろう。そんなことは十分に解っている。だが弥作には──嫌という程に──疑う

疑心暗鬼とはこのことである。

そうでしょう──と笑顔で振り向くおぎんのその顔は、やけに人懐こくて、眼にも

弥作は観念した。

「これは──あんたの言う通りだ。折角気に掛けて貰うたに、すまぬことをした。あんたの言う通り、

「疾しい──気持ち」

「そうよな。何を隠そう──儂は元

それは真実だ。しかし──。

そいつァ慥かに

「まあねェ。いずれ殺生ってのは後味が良くないものさァね。しかし

「そうかもしれぬ。まあ、儂が臆病なのだろうよ」

いけねぇな──と弥作は己を

情け容赦なく。

殺した。

何人も。

「否、そうじゃあねぇなぁ」

──何が臆病なものか。

「儂はその昔──狐の生皮を剝ぐ時に、哀れじゃなどと思うたことはただの一度もなかったわい。これで

非道が──過ぎた。

「でも辞めちまったンだろ」

おぎんは

「哀れだと思うたから辞めたんじゃァないのかえ。可哀想だと思うたから

──そうじゃあねェ。

「何のこたァねェ。儂の乱獲を

──噓だ。

それは噓だ。弥作はそんな殊勝な男ではない。

それは弥作自身が一番

猟師を辞めたのは──それは。

──坊主。

お願いじゃ。もうお止めくだされ──。

生業が立たぬのは承知しております──。

畜生と雖も、親子の情愛は御座ろうて──。

拙僧に出来ることならば、何なりと致す故──。

狐を──。

「──

「言われて解りゃ上等サ」

「そうかもしれねェがな」

──解っちゃいねェ。何にも解っちゃいねえ。

「だから狐は──

いいかえ旦那ァ──と改まって言って、おぎんはその白い顔を弥作に向けた。

「──獣てェものは隙を狙うもの。隙のない者に魔が差すこたァないンで御座ンすよ。そんな隙を見せちゃァ、ホントに化かされ兼ねないよゥ」

「そうかもしれねェが」

ご用心なさいな──そう言ってからおぎんは腰の

「これはね、精のつく薬さ。こいつを飲んで、少し休んでからお

「これは──何とも──何、儂はその、儂を

「裏手の寺ってなァ

そりゃいけないよォ旦那さん──と、おぎんはひと際通る声でそう言った。

「ほ、宝塔寺に──何か」

「今、宝塔寺の辺りは大騒ぎサ。代官所だか何だかが大勢出張ってて、とても行けたもんじゃァないってサ」

──代官所。

「何だって──代官所が」

「捕物だッてさァ」

「捕物とは──何の」

「何のって、そりゃあ悪党だよゥ。盗賊だか山賊だか──この辺を通る旅人を取っ捕まえちゃ

──殺して。

「そ──それが宝塔寺の──ふ」

普賢和尚。

──ぬかったか。

殺す前に──登和が口を割っていたのか。

どうしたのサ、大丈夫かえ──とおぎんは

普賢和尚。あの男が。

あの、あの男が。捕まったのか──。

「何故──」

「何故って──おかしなことを尋く人だねェ。何でも五年ばかり前まで江戸

──荼枳尼の伊蔵。

まだまだ俺の運も地に落ちちゃいねェなぁ──。

こりゃいいものを見させて貰ったぜ──。

役に立って貰おうか──。

狐と同じよ──。

おい猟師──。

猟師──。

「どうしたのサ。旦那さん。ホラ、薬を──」

口に含む。

苦い。

弥作は

2

気がつくと板間に寝ていた。

眼を開けると太い、真っ黒い

己の眼にも、霞がかかったようだった。

横を向く。黒光りした床が続いている。

どうやら百姓家のようだった。

男が

おや気がついた──とその男が言った。

弥作は身を起こし二度三度頭を振る。

首の付け根から頭の芯の方に向けて刺すような痛みが走る。

まだ起きちゃいけませんよ──男はそう言って弥作の肩に手を掛ける。若い男である。田舎者ではあるまい。侍ではないが

弥作は

その声が耳から

──あの女。

おぎんか。おぎんは。

茶碗を受け取る。

「気分は

老人が言った。

「儂は──」

口を開いたものの上手く

若い男と老人は、ずっと顔を伏せた弥作の

──ここは何処だ。

やおら顔を起こして弥作は尋いた。

「あなたは狐杜の

「偶偶──」

偶偶通る場所とも思えない。

弥作は何も言わなかったのだが、多分かなり

「否、私は怪しい者じゃないのです。私は江戸は京橋の

「百物語かね」

横の老人が

「そんなモノぁすぐに

百介は露骨に嫌な顔をした。

「治平さんはそう

「昔の話じゃわい。今更行って何とする」

小柄な老人はすぐに茶茶を入れる。

「何とする──とな。お蔭でこの人を見つけた」

「それもお狐様のお導きじゃと言いてェか。馬鹿にしておる。あの杜の言い伝えてなァこの治平が生まれる前のこったわい」

──杜の言い伝え。

弥作は知らなかった。

弥作は元元上州の生まれである。

甲州に流れて来たのは十年ばかり前のことだ。だから昔の話は知らぬ。狐杜に

「それは──」

「おお。すまぬ。で──」

「いや、そうじゃねェ。儂は」

お前さん猟師だろ──治平と呼ばれた老人が素っ気なく言った。

「慥か四五年前まであの杜に小屋を建てて棲んでおったな。いつの間にか居らんようになってしもうたようだが──お蔭で最近狐が増えて迷惑しておる」

「儂を──知っていなさるか」

弥作がそう問うと老人は口を

そう言われても弥作には見覚えのない顔だった。

「あの杜の──あの祠はいったい」

弥作が尋ね終わる前に、治平は

「そりゃお狐様を祀っておるのよ」

「狐──を」

知らなかった。

──ならばあの女は。

「ではありゃあ

違う違う、と言って治平は手を振った。

「あの塚はなァ、白蔵主というて、

「そんな──」

弥作はその杜で狐を獲り続けていたのだ。

祠の前でも何匹も狐を殺した。

──罰当たり──か。

治平はしょぼくれた眼で弥作を

「

「──え」

「怖ェかよ。狐杜のこたァ、お前さん知らなんだのじゃろうて。知らいで狐獲っておったのじゃろう。白蔵主の

──そんなものは。

そんなものは怖くはない。ただ。

「お前さん、何であんなところに寝ていた」

「それは──」

「化かされたんじゃァねェのかね」

──化かされた。

あの女──おぎんは──。

矢張り──いや、しかし。

──そんな馬鹿な。

「お、女が──」

「白蔵主ってなァ実は牝だ。

──牝狐。

じゃあ、あの女が──。

「で、でも、儂は──」

治平は急に、底が抜けた如くに笑った。

「お前さんも肝の

五常の道。

仁。義。礼。智。信。

──儂にはあるか。

「それに何度も言うがな、白蔵主の話ァ大昔の話じゃわい。この百介は何でもかんでも

──皆殺し。

弥作は

──汚ェ。

泥と、枯れ草と、汗と──血。

「矢張り儂ァ、化かされたのかも──しれやせん」

弥作はそう言った。それを聞くと治平は困ったような顔をした。当然だろうと思う。弥作とて今日の今日まで狐が化かすなどという馬鹿げた話を真に受けるような男ではなかったから、これが人ごとだったら同じような顔をしていただろう。

「──へえ。まあ儂だって狐が化かすたァ思わねえです。ただ儂ァ、治平さんとやらの

「まあ待ちなィ」

治平が止めた。

「お前さんがどんな目に遭うたかァ知らねェがな。そう何でも

──追剝。

代官所の手入れ。お

「そう、あの──宝塔寺──」

「宝塔寺──宝塔寺が何じゃ」

「いや──その」

「あなた、宝塔寺と縁がおありなさるか」

百介が驚いたように

「いやあ、ですからその、白蔵主ですよ」

「狐──が何か」

「オウ。その古狐がな、宝塔寺の坊さんに化けて五十年から住職を勤めたという

「狐が──宝塔寺の住職に──なりすまして」

坊主なら安全よ──。

「そ、それは──」

だから昔話じゃ──と治平は顔を歪めた。

ご興味がおありかな──と百介が尋いた。

「まあ──それは」

──どうなっている。何故宝塔寺が。

そんな昔話聞いても詮ないぞ──と治平は憎らしそうに言った。百介は苦笑した。

「この治平さんは作り話と簡単に小馬鹿にするが、まあ諸国を巡り歩けば類似の説話は沢山ある訳ですし」

「だから余計に噓なんじゃろう」

「すぐ腰を折る。では

「猟師なんだから当たり前じゃ」

「まあまあ。で、その猟人も、あなたと同じようにその、まあ乱獲をした。それで、杜の

「何故──その宝塔寺の」

「宝塔寺の住職、これは猟師の

「ああ──」

「その白蔵主に化けた狐は猟師に会うと、何処からくすねて来たものか僅かばかりの銭を与え殺生を戒めたのだそうですな。殺生の罪業は来世で

お願いじゃ。もうお止めくだされ──。

銭一貫目でその狐罠を売ってくだされ──。

畜生と雖も、親子の情愛は御座ろうて──。

殺生の罪は来世の障りと相なり申す──。

狐を──。

──あの御坊は──。

普賢和尚。真逆、あの御坊も。

そんな馬鹿なそんな馬鹿なそんな馬鹿な。

弥作は背筋が冷える。

「しかし猟師も狐釣りを止して仕舞っては

百介はそこで懐から帳面を出して眺めた。

「そこで古狐は、宝塔寺に先回りをして本物の白蔵主を

「浅ましい──」

畜生のすることじゃわい──と治平は面白くなさそうに言った。しかし浅ましいというならば、それは猟師の方である。猟師の方が

──儂じゃ。

百介は帳面を

「狐は再び白蔵主に化けて猟師を追い返し、その後五十年間、宝塔寺の住職として暮らしたという訳です。五十年の後、

「真っ白な──」

──あの女。山猫廻し。

「その

「お前さんが来るまではな」

治平は

狐を獲ってはならぬ杜──。

狐の数が多かった道理である。弥作はだからこそあの杜に棲み着いたようなものなのだ。

百介が再び帳面を捲り、続けた。

「

弥作はかなり混乱している。否、錯乱といってもいい。

水で少少潤った喉を震わせて漸く声を出す。

「そ、その話は──」

出来過ぎている。その昔話の猟師はまるで弥作にそっくりだ。

それが昔から伝わる話なら──弥作の半生などないに等しい。

昔話をなぞったような人生など、笑わせるではないか。

「──

百介がまた帳面を捲る。

「はあ。どこまで実話かは、

「なんですと」

──この男は伊蔵に。

「あんた、あ、あの住職に──会ったのか」

百介は

「会いましたよ。もう少し遅ければ、間に合わぬところでしたけれど──」

「間に合わぬ──とは」

──代官所の──手入れか。

「間に合ったてェなら、いつ、いつお会いに」

「はあ、十日ばかり前ですが。この治平さんの家にご厄介になってすぐでしたから──」

──十日前。

「で──それで、それで何を」

「はい。何でも、何代か前に白蔵という名のお坊様は実際にいらしたんだそうで、寺伝にも記されているのだそうですね。その御坊は片足の狐を

「そうじゃァなくッて、その──」

百介は一層不可解な顔になった。

「はあ、この独脚の狐というのはですね、

「そうじゃァねェ」

心の臓が脈打った。

「いや、すまねェ。そ──そうじゃねェんで。儂の尋いておりますのは──その」

ああ、と百介は手を打った。

「お尋ねは宝塔寺のことですか。あのお寺は、その昔は栄えていたようですが、御存知かどうか、今はご住職が独りいらっしゃるだけで──まあ

弥作は下を向いて、まあ──と答えた。百介はやや神妙な顔つきになった。

「いやァ、私がお話をお伺いに参った折には、ま、

治平はつまらなさそうに

「あんなこととは──手入れですか」

「はあ?」

百介は口を開けた。

「捕まったンでやしょう。和尚は」

「亡くなったんですよ」

「死罪──いや、その場で──手打ち」

「はあ。どうも話が嚙み合わないなァ」

百介は頭を搔いた。

「私はですね、その

「あの──和尚が」

──そんな馬鹿な。

「和尚さん三日後においで、と申されて。それから三日経って──ですから、そう、丁度六日前ですか。行きましたらね、呼べど叫べど出て来ない。

「六日前──」

「はい。私はもう、

「本山が何処だか宗旨が何だかもよう知らんのでなあ。葬式も難儀じゃったわい。まあ隣村の寺から坊さん呼んで来て形ばかりはなア」

──伊蔵が死んだ。

否、そんな筈はない。昨日か今日か、代官所が手入れに入ってそれは大変だと──。

──儂は。

「儂はいったい──」

儂はいったい何日寝ていたのだ──喉がからからに乾いて声が嗄れた。

「どうしなすった。酷ェ青ッ面じゃ」

治平が背を

「あ──あの寺には、盗賊の頭がいて──」

寺てぇなァ良い

「この夢山辺りを通る旅人を──」

追剝より質が悪いッて──。

「捕らえては殺し──」

殺して──。

治平は半ば

そして弥作は──ゆっくりと気を失った。

(続きは本書でお楽しみください)

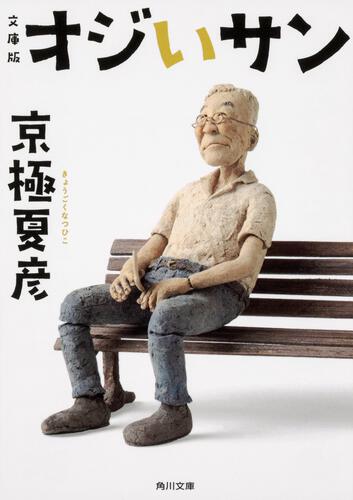

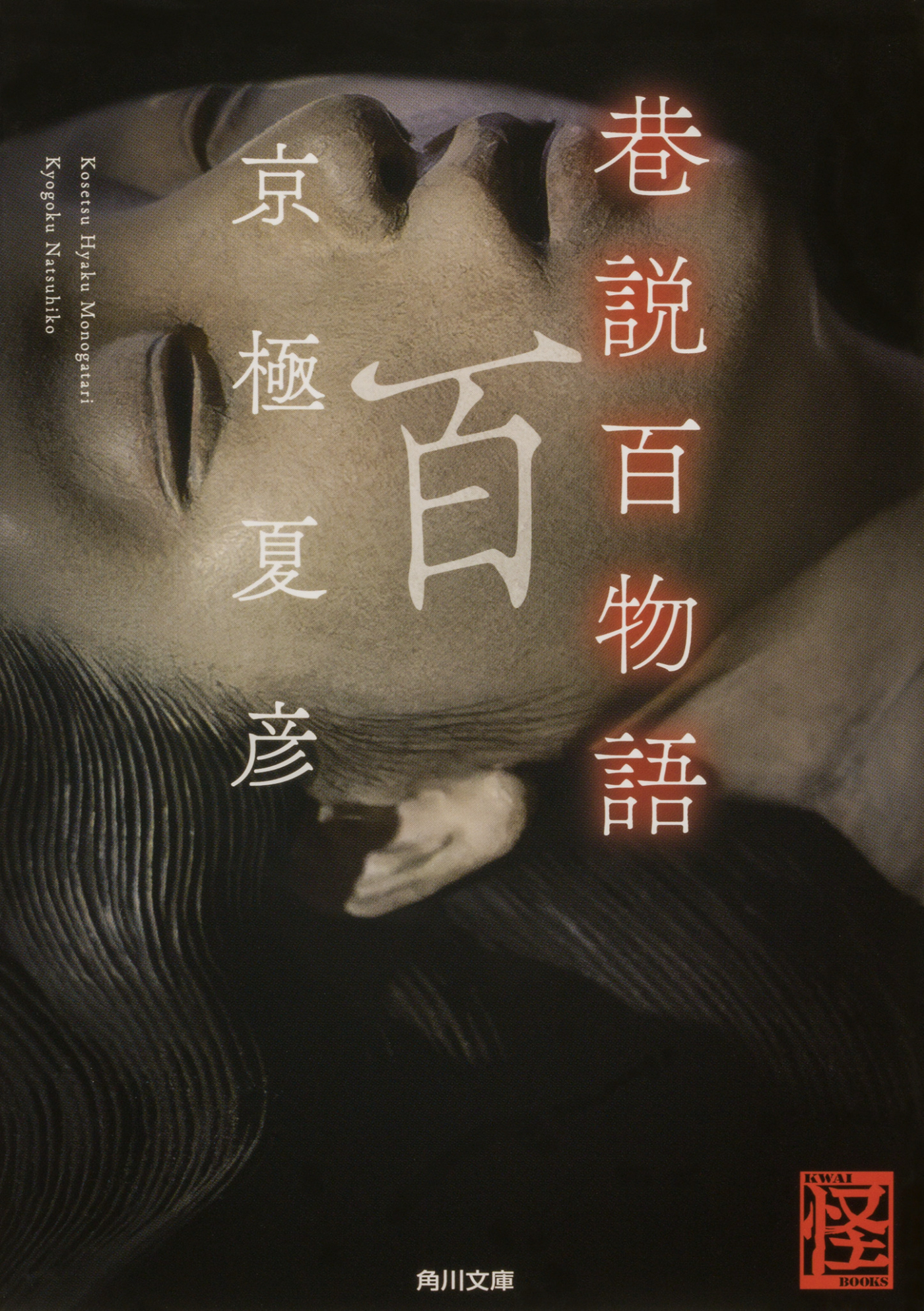

作品紹介

巷説百物語

著者 京極 夏彦

発売日:2003年06月25日

闇の江戸、跳梁跋扈する怪、そして、妖しを斬る影――傑作妖怪時代小説。

江戸時代。曲者ぞろいの悪党一味が、公に裁けぬ事件を金で請け負う。そこここに滲む闇の中に立ち上るあやかしの姿を使い、毎度仕掛ける幻術、目眩、からくりの数々。幻惑に彩られた、巧緻な傑作妖怪時代小説

詳細ページ:https://www.kadokawa.co.jp/product/200301000369/

amazonページはこちら

電子書籍ストアBOOK☆WALKERページはこちら