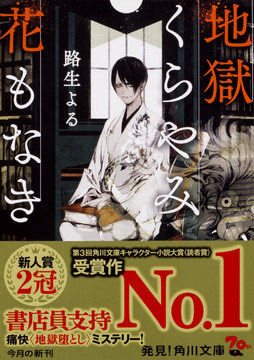

海棠弁護士の事件記録 消えた絵画と死者の声

角川文庫キャラクター小説大賞《大賞》作品 特別試し読み! 弁護士が後見人になったのは、地雷案件の天才少女!?『海棠弁護士の事件記録 消えた絵画と死者の声』

第5回を迎えた、角川文庫キャラクター小説大賞。「東京バンドワゴン」シリーズの小路幸也氏、「うちの執事が言うことには」シリーズの高里椎奈氏のお二人に選考いただいた作品が、いよいよ刊行となります。

絶賛を受けた《大賞》受賞作品『海棠弁護士の事件記録 消えた絵画と死者の声』は、3月24日発売。今回は特別に、試し読みを増量してお届けします。熱意を失ってしまった弁護士と、生意気な天才少女が追う事件の真相は――?

◆ ◆ ◆

一

「ね、可愛らしいでしょう弁護士さん。三日前から我が家の家族になったブランシュちゃんです」

高見沢はとろけるような声で同意を求めた。

「優雅で、堂々としていて、なにかこう貴族的な風格すら漂っているとは思いませんこと?」

「はい。確かにそんな感じですね」

他はともかく堂々としている点だけは全面的に同意する。こんなに堂々とした相手を目にしたのは、前科十七犯のベテラン犯罪者を担当したとき以来だろうか。

「しかもブランシュちゃんはとても賢いんです。おトイレはちゃんと教えたところでするし、おまけにお手もお座りも出来るんですの」

「本当に素晴らしい猫ちゃんなんですね。それで、そのブランシュちゃんのことでご相談があっていらしたんですね?」

「ええ、実はそうなんです。でも誤解しないでくださいね? 別にあの子になにか問題があるわけじゃありませんのよ? ただブランシュちゃんが初めて我が家に来たとき水色の首輪をしていたものですから、主人がこの子は誰かの大事な飼い猫だろう、このまま飼ったら窃盗罪になるぞ、なんて言い出しましてね。本当に

高見沢はそう言って、ぽっちゃりした指をしきりにこすり合わせた。

「本当に、窃盗だなんてそんな恐ろしいこと。あの子は別に、私がさらってきたわけじゃありませんのに」

「具体的には、どんな風にお宅にい……来たんですか?」

いらしたんですか? と言いそうになったのを途中で修正する。いくらなんでも猫に敬語を使う必要はあるまい。

「あれは確か三日前の三時ごろだったかしら。私が居間でお茶をいただいているとき、あの子が庭先からこちらをじいっと見つめてましたの。私を少しも怖がらないで、まるで昔から私のことを知っていると言わんばかりの様子でね。それでクリームを入れたお皿を見せて呼んでみたら、あの子ったら自分からするりと中に入って来たんです。以来ずっと一緒ですわ」

「仮に誰かの飼い猫だとしたら、いつもの散歩中にふと気が向いてお宅のお庭に立ち寄ったのかもしれませんね」

「ええまあ、そうかもしれませんわね」

「あるいは家に帰る途中で迷子になって、ついお宅のお庭に入り込んでしまったとも考えられますね」

「そうですね。とにかくそれで私はなにかこう、運命的なものを感じましたのよ。出会うべき相手にやっと出会えたっていうような。お分かりになります?」

「分かります。それで、その後は自由に出入りさせているわけですか?」

「まさか。絶対に外には出さないようにしています。だって外は危険がいっぱいだし、よその猫に病気でも移されたら大変でしょう?」

高見沢は身を乗り出すと、哀願するような調子で言った。

「ねえ弁護士さん、ブランシュちゃんとこのまま暮らし続けても、窃盗になったりしませんわよね? 弁護士さんからそうおっしゃっていただければ、主人も納得すると思いますの」

「ブランシュちゃんが散歩中なら窃盗。迷子なら占有離脱物横領になります」

海棠弁護士は端的に告げた。もう少し

そして念のため「いずれにしてもこのまま飼うのは犯罪ですから、ご主人様のおっしゃる通り、なるべく早く警察に届けることをお勧めします」と付け加えたところで、高見沢鏡子の法律相談は実質的に終了した。

「──それで、散歩中の猫と迷子の猫って、要するになにが違うんですか?」

「占有のあるなしが違う」

対する海棠はぐったりとソファに身を沈めたまま、機械的に返答した。

初回無料の法律相談では妙な案件も珍しくないが、今日は朝からアパートの

「占有?」

「事実上の支配のこと。手に持ってる状態が典型だが、持ってなくても懐に入れてあったり、自宅に置いてあったり、とにかく人が実力でもって財物を支配してる状態を法律用語で占有っていうんだ。まあ支配ってのも曖昧な概念だし、占有の有無は究極的には判例を参照するしかないんだが、一部例外を除けば大体常識で判断できる。で、ざっくりいうと窃盗は誰かに占有されてる財物をそいつの意思に反して取得する罪なわけ。だから人が手に持ってる

「では占有離脱物横領は、誰も占有していない物を盗む罪ですか」

「そう。誰かが道端に落として、そのまま何時間も放置されてる財布なんかがその典型。財布の所有権はまだ落とし主にあるけど、現実にそいつは財布を占有していない。だから他人が拾って猫ばばすると窃盗ではなく占有離脱物横領が成立する。法定刑は窃盗の方がはるかに重いから、この違いは結構重要なんだよ」

「なるほどなるほど。で、散歩中の白猫を勝手に飼ったら窃盗で、迷子は占有離脱物横領ということは、散歩中の猫には元の飼い主の占有があり、迷子にはないということですね。ふたつを分けるものはなんでしょう。やっぱり放っておいたら自分で飼い主のもとに戻るかどうかがポイントでしょうか」

「正解。自分で飼い主のもとに戻る生き物は、まだ飼い主の占有下にあると見なされるんだ。だから勝手に飼ったら窃盗になる。ちなみに奈良市内をうろつく鹿には

海棠はソファから身を起こすと、瑞葉の方に向き直った。

「お前なんで当然のように相談内容を把握してんだよ。まさかまた応接室の前で立ち聞きしたのか?」

「立ち聞きだなんて人聞きの悪い。流しのところで茶葉の補充をしていたら、聞こえてしまっただけですよ。セカンドフラッシュのいい葉が手に入ったので、日ごろお世話になってる海棠さんにおすそ分けしようと思いましてね。まずは一般的なダージリン、それからレモンティーに合うニルギリに、ミルクティー用のアッサム。ウバにキーマンもご用意しました」

瑞葉は胸元のペンダントを

「ああ守秘義務のことならご心配なく。私、口は堅い方ですから」

悪びれもせずに言う瑞葉に、海棠は「いやお前に漏れた時点でアウトだから」とため息をつくより他になかった。

法律事務所で我が物顔にふるまう少女、黒澤瑞葉は海棠の秘書でも事務員でもなく、十五歳のニートである。海棠と彼女の出会いは、今から二か月ほど前の、桜の季節までさかのぼる。きっかけは事務所にかかってきた一本の電話だった。

「このビルの五階に住んでいる

相手は落ち着いた男性の声でそう名乗り、弁護士に依頼したいことがあるのだが、病気で移動が困難なため、自宅まで出向いてほしいと持ちかけた。最初の面談は事務所でやるのが原則なのだが、そういうことなら是非もない。海棠は軽い気持ちで了承し、三階にある事務所から彼の居宅へと赴いた。

同じビルの最上階に小説家が住んでいることは以前から話に聞いていた。なんでもホラーとミステリが融合した幻想的な作風が特徴で、一般人気はさほどでもないが、カルト的な固定読者がついている作家だとのこと。そういう相手ならそれなりの報酬は見込めるだろうし、また小説家の依頼というものに若干の興味もないではなかった。

五階に着くと呼び鈴を押すまでもなく扉が開かれ、エプロン姿の中年女性が海棠を中へと導いた。

「どうぞ、支倉さんがお待ちかねです」

通された部屋はどこか大正時代を思わせる古色

傍らにある飾り台には本物の桜が生けられて、不思議なコントラストをなしていた。

そして周囲の壁を埋め尽くす

海棠の事務所と同じビル内に存在することが不思議に感じられるほどの別世界。その切り取られたような異空間の中央には

「お電話差し上げた支倉です。こんな格好で申し訳ありません。どうぞそちらにおかけください」

椅子を勧める腕からは、点滴の管が伸びていた。

「ご病気だとうかがいましたが」

「ええ。末期の癌でしてね。あと半月ももたないでしょう」

支倉は穏やかにほほ笑んだ。

「ああ同情はしないでください。今までやりたいようにやってきたので、さほど心残りはないんです。ただ唯一の気がかりは、十五になったばかりの娘のことです」

「お嬢さんがいらっしゃるんですか」

「はい。あの子は私の他に頼れる身寄りもありません。そこで弁護士の先生に、私が死んだあとのことをお願いできないかと思いまして」

「つまりご依頼はお嬢さんの後見ですか?」

「そういうことです」

支倉が首肯したちょうどそのとき、「失礼します」という涼やかな声音と共に、ひとりの少女がティーセットを載せた盆を持ってドアの向こうから現れた。

その姿を目の当たりにした瞬間、海棠の頭に浮かんだのは、「生き人形」というおよそ現実離れした単語だった。

白磁の肌に漆黒の髪、長い

「ちょうど良かった、この子が娘の瑞葉です。瑞葉、お客様にご

少女は盆をテーブルに置くと、どこか値踏みするように海棠を見つめ、それから

「初めまして。黒澤瑞葉です。私、本物の弁護士さんにお会いするのは初めてです。やっぱり

今にして思えばあの時点で、こいつは地雷案件だと気付いてしかるべきだった。しかし当時の海棠は若干の引っかかりを覚えながらも、深く考えることなく引き受けた。二十七歳独身の身で他人の保護者になることについても、さしたる不安を覚えなかった。

未成年後見は弁護士にとって通常業務の一環であり、役割は主に財産管理と身上監護だが、前者については慣れたものだし、後者にしても、成人するまでたったの三年。寮のある高校への編入手続きを終えてしまえば、あとは大してやることもないと高をくくっていたからだ。

加えて彼女の

少しばかり変わったところがあったって、それがなんだというのだろう。被後見人なんて警察のご厄介になるような真似をしでかさなければ、それで十分ではないか──当時の海棠の認識は以上のようなものだった。

それが甘かったと思い知らされたのは、瑞葉の父親を

海棠が取り寄せた各校のパンフレットを瑞葉に提示したところ、彼女は断固としてこれを拒絶した。

「興味がありません。行く必要性を感じません。そんなところに入ったら息がつまります」

聞けば瑞葉はそれまで小学校すらまともに通っていなかったという。勉強はもっぱら父親に教わり、あとは父親の蔵書を片端から読んで知識を蓄えていたらしい。純文エンタメこだわりなく読む乱読派だが、中でもミステリが好きだとのこと。

死んだ支倉周防が娘に対してどんな教育方針を持っていたのか、今となっては知る由もない。仮に知ったところで、弁護士が実父と同じことをやって世間様から理解が得られるとも思えない。なによりもまず、裁判所の理解が得られない。厄介なことに、未成年後見人は家庭裁判所に職務状況を報告する義務を負っているのだ。

問答の末、海棠は妥協案を提示した。

「分かった。それじゃ高校はいいから大学には行け。いくらなんでも学歴ゼロでやっていけるほど世の中甘くないからな? 第一お前がちゃんとしないと俺が家裁に怒られるんだよ」

海棠の率直な懇願に、瑞葉は「仕方ありませんね。ここは海棠さんの顔を立てることにしましょうか」というありがたい

人生を

幸い頭は悪くない。というか海棠よりよほど優秀な頭脳を有しているらしいのが、救いと言えば救いだが──

呼び鈴の音で、海棠の意識は目の前の現実へと引き戻された。

「おや、飛び込みのお客様でしょうか。今日はもう予約はないはずですし」

「なんでお前が予約状況まで把握してんの」

「そんなことより早くお出迎えしてください。私はお茶の支度をしておきますから」

「俺がやるからお前は帰れ」

小声でそんなことを言い合いながら、海棠は応接室を抜けて玄関に行き、外部へと至る扉を開けた。

しかし目の前には見慣れた廊下があるばかりで、訪問者は影も形も見当たらなかった。ただ子供が駆け去るような軽い足音が階段の方から響くのみ。

海棠は舌打ちして事務所の扉を荒っぽく閉めた。

「お客様はどうしたんですか?」

「誰もいねえよ。

「ではせっかくですから、お茶はふたりでいただきましょうか。この通り素敵なお茶請けもあることですし」

「いいけどそれ食ったら帰れよ。今日はもう客も来ないし、面白いことなんかないからな」

「そうでしょうか」

瑞葉は相談者の持ってきたオレンジケーキ「オレンジキャット」を切り分けながら、意味ありげに

瑞葉を自宅に追い返してからしばらくの間、海棠はひとり事務所に残って、黙々と書類仕事を片付けていた。

法廷で丁々発止とやり合うイメージの強い弁護士だが、実際の業務はその大半が書類仕事に始まり書類仕事に終わると言っても過言ではない。

裁判所に提出する訴状や答弁書はもとより、準備書面に陳述書、証拠申出書に証拠説明書、顧客の相談に対する法律意見書、顧客に代わって作成する各種契約書に契約解除の通知書、不法行為に対する損害賠償請求書、支払督促申立書、自己破産の申立書などなど、数え上げればきりがない。

ちなみに現在海棠が抱えている案件は、破産事件が一件と公正証書遺言の作成が一件、そして刑事事件が一件である。

破産事件は無料法律相談から受任へとつながった案件で、依頼者はアイドルに貢いで首が回らなくなった三十代の男性。破産法の言うところの「浪費」に当たる案件だ。

浪費は

具体的にいえば、

幸いなことにというべきか、依頼者の入れ込んでいたアイドルはつい先日違法ドラッグ「オレンジキャット」の使用で摘発されており、もはや同アイドルにつぎ込むことは現実的に不可能だ。また依頼者自身も「三次元なんか信じた私が馬鹿でした!」と心からの反省を示している。あとは海棠が

一方の遺言作成は事務所を立ち上げたころからの常連客である老婦人からの依頼である。

遺言には決まった形式が存在するため、不備があれば無効になるし、言葉の使い方ひとつで誤って解釈されることも珍しくない。そこで依頼者の意思をひとつひとつ確認し、誤解を与える余地のない有効な遺言を練り上げることが弁護士の仕事というわけだ。もっとも公正証書遺言そのものは公証役場で作成するため、海棠が作成するのは遺言ではなく遺言の案文ということになる。

ちなみにこの老婦人は二年前に初めて海棠に遺言作成を任せて以来、ほぼ三か月に一度のペースで「お花の先生に記念の品を

そして刑事事件はかつて民事事件を担当した顧客から、「当番弁護士からあまりやる気が感じられないので、前にお世話になった海棠先生にお願いしたい」と持ち込まれた私選弁護である。

被告人は依頼者のひとり息子である二十代の男性。起訴内容は己が全裸で舞い踊る動画をネットに上げたことによるわいせつ電磁的記録媒体陳列罪だが、本人は「僕の

前任者がやる気を出せなかったのもむべなるかな。

日本で刑事訴追される事件は本人が罪を認めているケースが大半であり、弁護人の仕事といえば、犯情事実や一般情状事実の中から少しでも有利なものをかき集め、「ほんの出来心なんです」「可哀想な生い立ちなんです」「普段は真面目な良い子なんです」「本人すごく反省してます」「今後は家族がしっかり監督します」「被害者から示談も取り付けました」「どうぞ寛大なお裁きを」と願い奉るのが定石だ。

対して被告人による無罪主張はそれだけで「厄介な事件」として弁護士からは敬遠されるきらいがある。むろん無罪主張に張り切る弁護士もいるにはいるが、それは刑事弁護ひと筋の大ベテランか、恐れを知らない新人のいずれかであり、後者は早晩痛い目に合って現実の過酷さを思い知らされるのが常だった。

かく言う海棠自身もかつて痛い目を見たひとりである。

まだ青臭い駆け出しのころ、海棠は「俺ははめられたんだよ。信じてくれよ弁護士さん」という被告人の言葉を胸に、東奔西走したことがあった。

繰り返し現場に足を運び、検証実験を行い、差押えに対して準抗告し、保釈却下に対して準抗告し、弁護士照会に証拠保全請求、

自分が被告人を信じないで、一体誰が信じるのか──そんなドラマティックな使命感に酔っていたのだと思う。

そして満を持して迎えた公判廷。海棠のドラマティックな戦いは、「全部俺がやったんだ!」と号泣する被告人によってドラマティックな幕切れを迎えた。

彼は後日「最後までしらを切りとおすつもりだったんだが、裁判長が死んだお袋そっくりでよ。あの顔見てたらやっぱり噓はいけねぇなって」とほざいていたが、今となってはどうでもいい。それがきっかけでせっかく入った大手事務所を辞める羽目になったことも今となってはどうでもいいが、事件を担当した刑事から「まあそんなこともあるよ」と慰められたことだけは、

ともあれ本件は動画を上げた事実それ自体を争っているわけではないので、厄介度でいえばまだマシな方と言えなくもない。まずは起訴状を精査した上で、今後の方針を検討するしかないだろう。

そんなことを考えながら何度も資料を読み返し、法律上の問題点をひとつひとつチェックして、過去の判例を参照しながらキーボードを

手元のマグカップからは

いつもの環境にいつもの作業。慣れ親しんだルーティンワーク。

しかし今日は集中し始めるたびに呼び鈴が鳴って、仕事は中断を余儀なくされた。

作成中の書類を置いて席を立ち、ドアを開けても誰もいない。ただ駆け去る軽い足音が階段の方から響くのみ。そんな状況が二度三度と繰り返されて、海棠のいら立ちはつのる一方だった。

(どうせ下のクソガキどもだろ)

海棠は書き損じの文章を削除しながら、心の中で毒づいた。

雑居ビルの二階は小学生向けの学習塾になっており、階段の踊り場付近によく塾生と

それでも海棠に対して直接なにかを仕掛けることはこれまで一度もなかったのだが、今回の相手はいささか勝手が違うようである。こんなことが続くようなら、本気で対策を考えねばなるまい。

集中できないまま午後の六時を回ったところで、海棠は仕事をいったん切り上げて、早めの夕食を取ることにした。一階の喫茶店に行ってオムライスでも食べるか。それとも三軒先の牛丼屋にするか。あるいは新しくできた

各候補を比較検討しながらドアを開けると、目の前に少年がひとり、呼び鈴に手を伸ばした姿で固まっていた。年のころは十一か二。ひょろりとした

あたかも運命の恋に落ちたかのごとく、見つめ合うこと十秒あまり。海棠が「お前……」と声を発した瞬間、少年は

こう見えても高校時代は全国大会常連の強豪バスケ部に所属していた海棠である。まあもっぱらベンチ要員で、試合に出た事なんて数えるほどしかなかったが。

「離せ! 離せよ!」

暴れる少年を階段の方へと引きずっていると、上から「なにやってるんですか海棠さん」という

「ああ瑞葉か。ちょっとこいつ連れて下に行ってくるわ。例の

「まさか塾の先生に言いつけに行くおつもりですか?」

「共に問題を解決すべく協力をあおぎに行くんだよ。なに、優しい理事長先生にちょっと注意してもらうだけだから」

「鬼のようなおばちゃんだとおっしゃってたじゃないですか。やめましょうよ海棠さん。今回の件は、きっとその子なりの事情があるんだと思います」

「そうだな。ピンポンダッシュしないと三日以内に死ぬとか、そういう深い事情があるんだろうな。オラ行くぞ」

「そんなことをしてもなんの解決にもなりませんよ」

「やってみなきゃ分かんねえだろ」

「分かりますよ。だって今日塾には誰もいませんし」

海棠は少年の襟首をつかんだまま、踊り場の瑞葉をまじまじと見つめた。瑞葉はまじまじと見つめ返した。

「……なんて?」

「ですから、今日塾はお休みです。海棠さんは昼からずっと事務所にいたからご存じなかったんでしょうけど」

「おっ前……言えよそういうことは!」

「今申し上げてるじゃないですか」

「じゃあなにか? こいつは塾もないのに、うちの事務所に悪戯するために、わざわざこのビルまで来てたってのか?」

「そんなわけがないでしょう? だから言ったんですよ。事情があると」

瑞葉は優雅な足取りで二人のところまで下りてくると、身をかがめて少年と視線を合わせた。

「弁護士さんに相談したいことがあって事務所の呼び鈴を押したけど、いざとなるとつい気後れしてしまったんですよね。心配しなくて大丈夫ですよ。さあ中にいらっしゃい。

瑞葉が優しく微笑みかけると、少年は真っ赤になって

(第2回へつづく)

▼雨宮周『海棠弁護士の事件記録 消えた絵画と死者の声』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)

https://www.kadokawa.co.jp/product/321911000212/