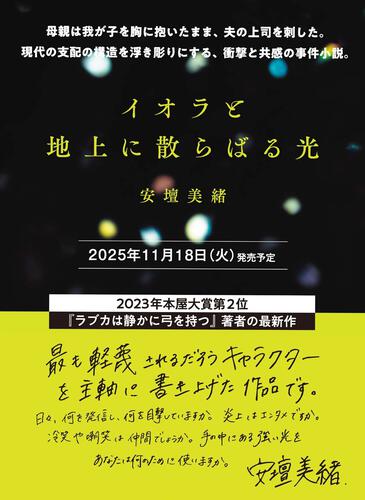

ワンオペ育児で追い詰められた母親が夫の上司を刺した――。

そんな衝撃的な刺傷事件から始まる、安壇美緒『イオラと地上に散らばる光』。

2023年本屋大賞ノミネート作『ラブカは静かに弓を持つ』(集英社)の著者が手掛ける最新長編として、発売前から話題を呼んでいます。

本記事では刊行に先立ち、物語の前半100Pを大公開!

母親は何故、我が子を抱いたまま夫の上司を刺したのか。

衝撃と共感の事件小説を目撃してください。

安壇美緒『イオラと地上に散らばる光』試し読み

1

発信は、光。

暗闇から発せられている光は、それぞれの切実さを帯びて繊細に瞬いているはずなのに、いつしか暴力的なストロボに変わる。

歌舞伎町立てこもり事件の関連ワードがAgoraのトレンド上位を

歌舞伎町、のワードに触れると、情報がどっと雪崩を起こした。

共合通信の記事によると、立てこもり犯は二人組で、店内の貴金属目当てで強盗を企てたらしい。そして逃走に失敗して、人質を取る流れになって、どんどん話が派手になっていって、報道ヘリまで飛ぶことになってしまった。別の記事には爆弾所持の可能性も、とある。

画面をスクロールする度に、ジュッと欲望が溶けていった。薄っぺらな砂糖の板が、舌の上で瞬時に失われていくみたいだ。新規の

バキバキに折れ曲がったブラインドの隙間から、真昼の光が漏れていた。

寝返りを打って、ベッドサイドを手探ると、真っ黒な液体の入ったペットボトルをすぐに引き当てることができた。部屋の床には常に二、三本のペットボトルが並んでいて、手癖でラベルを

炭酸が抜けたコーラは甘く、シキシキと奥歯を溶かしていった。

歌舞伎来たけど意外とふつう でもなんか緊張感ある

Agoraを追い続けているうちに、ふと現場に興味が湧いてしまった。

自室にずっと居ることに慣れてしまうと、時間感覚が失われていく。いまの世の中というのは結構便利で、なんだって配達員が玄関まで運んできてくれるから、僕がすべきことは足音を殺して階段を下りていくことくらいだった。ドア横のゴミ箱の上に、ウーバーイーツのポリ袋が塔のように積み重なっている。最近、母親は何故かパートを始めたらしく、家の中で清掃が行き届いていないところが目につくようになった。

久しぶりにスウェットを脱いで、

事件現場を冷やかして、それから

世の中というのは不思議な具合に循環していて、まったく関係のないところからバトンが

画面をYouTubeに切り替えると、昨日観た動画が残っていた。巨大な工場の中をジャンクフードが流れていくだけの動画。成型肉とかフライドポテトとか、そういう軽薄そうなものが一瞬のうちに生み出されては消えていって、その独特なリズムは僕の心を落ち着かせる。

清潔なベルトコンベアを眺めながら、そうだ、伊勢丹に行こう、と思った。ボクサーパンツを買うなら伊勢丹に決まっている。新宿なら電車ですぐだ。立てこもり事件の周辺の空気を味わって、歌舞伎町のドン・キホーテでも練り歩いてから、伊勢丹で新しい下着を買おう。

*

清潔感というのは、うわべから情報が間引かれていること。

そう、どこかで聞いたことがある気がするけれど、とにかく岩永はそういう印象を受ける男だった。あるいは、他人にそういう印象を与えることを特別に望んでいる部類の人間であるような気がした。歳は三十よりは上で、四十にも見えるが、五十には見えない。実際に会っている間は、こいつだ、という確証が得られるのに、離れると顔が思い出せない。どこにでもいそうな

身なりがいいのは職業柄かな、とも思ったが、ネットメディアの編集者なんてどんな

最初に岩永に会ったのは、

「まみ、好きなんですか?」

いきなり背後から話し掛けられたので、警察かな、と全身が凍りついた。その声色から、どこか権威の匂いを感じたのだ。どういう相手なのかは

さすがに警察

あの頃、と

とはいえ、やっていることは元女性アイドルのマンション前で出入りの監視をすることだったから、警察が来てもおかしくない。

「いいですよね、まみ」

「……ちょっとわかんないです」

相手を刺激しないように会釈だけして、僕はとりあえず男から距離を取ることにした。

こういう場合のマニュアルがあるわけではなかったけれど、しらばっくれれば問題ない、というのは過去の事例から学んでいる。実際、僕はどこかの週刊誌から雇われているわけではなかったし、ここに来たのも初めてだった。カメラだって普通のスマホで、不審物も所持していない。僕はただ、都内観光って感じのノリで、昔ちょっとだけ好きだった芸能人のマンション前まで暇つぶしに来てみただけだ。

まみのマンションは、思っていたよりも

おまえ、こういうところに住んでるんだ、となんだか裏切られたような気持ちになった。

「実は僕、今日が初めてなんですよ。張り込みはよくされているんですか?」

とりあえず帰ろう、と思った瞬間、さっきの男がまた陽気に話し掛けてきたので、やばい奴なのかな、と不安になった。警察かも、という疑念がふっと消えていく。まともな会社員って感じの、身なりが良くてコミュニケーション能力も高そうな中年男なのに、こいつも張り込み界隈の人間なんだろうか。印象とアクションがチグハグなせいで、自分が何かおかしなことに巻き込まれてしまっているような気がした。

「繭島まみ、こんないいところに住んでるんですね。イメージじゃないな。でも、芸能人ですからね。こういうものなんでしょうね」

下町大好き~の後ってなんでしたっけ? と尋ねられて、こいつオッサンだな、と不快な気持ちがこみ上げてきた。まみのキャッチフレーズくらい、同世代ならみんな知ってる。

「……下町大好き、みんな大好き、自分のことはもっと好き」

「そういうフレーズなんだっけ。わりと古風な感じのアイドルだと思ってたけど、ちゃんといまどきっぽい要素も入れてるんだね」

「卒業から結構経ってるんで」

ちょっとした

朝から晩まで暇を持て余しているのは事実でも、知らないオッサンと雑談する程、人生が終わっているわけじゃない。そもそも、ノリで現場に入っただけで、そんなにまみに興味があるってわけでもなかった。たまたま名前が挙がっていたから、どうせ行くなら、と思っただけだ。まみは卒業してからぱっとしないし、はっきり言って結構落ち目で、そのくせ教育番組系のレギュラーはちゃっかり維持しているから、つまんない生き方してんな、と

日がな一日、寝転がってばかりいても、世の中の情報は入ってくる。

拡散された誰かの悪意はオートマティックに僕の手元までのぼってきて、あらゆる醜聞を

まみのぱっとしない人生も、今回のスキャンダルで終わってしまうのかもしれなかった。

「あれっ」

いまの、まみですかね? と岩永がこちらを振り返る。

別に、まみじゃない可能性だってあったのに、心臓が高鳴る。

「運転席、見えなかったな。スマホ構えておけばよかった」

ここに住んでる芸能人って多いんですかね、と岩永が同意を求めてくる。本当なら、さっきのタイミングで離れられていたはずだったのに、また距離を縮められてしまった。自分が

岩永は、他人の動揺を見て見ぬ振りをするのが得意みたいだった。

「ちなみに、いまみたいな場面でもスマホ向けたりしてますか? さっき撮っておいたほうが良かったんですかね? 何しろ、自分、現場に入ったのは初めてで。いつも、どういう風にしてますか? よかったら教えていただけませんか?」

生真面目なバイトのような質問をされて、一瞬、本当に張り込みを頑張りたいだけのオッサンなのかな、と信じてしまいそうになった。それにしたって

「ちょっとわかんないです」

「そうですか。張り込み、もしかして初めてですか?」

「いや……」

それともやっぱり警察かな、と思ったけれど、別に法に触れることはしていない。ストーカー規制法ってあるよな、とも考えたものの、自分が当て

岩永の靴をチラッと見ると、白いスニーカーのサイドの部分が随分きれいに保たれていた。

「じゃあ、何度も経験があるんですね。頼もしいな。アイドルが好きなんですか? 繭島まみのほかにも好きな子います?」

「別に」

「芸能系のこういうのって、どこから情報得てますか?」

「スマホ」

早く会話を終えたくてそう答えると、はははっと岩永が大口を開けて笑った。独特の

「そうだよね。いまの世の中、スマホがなければ始まらない」

張り込み界隈の奴とリアルで顔を合わせたことは何度もあるけど、岩永みたいな強烈な何かを感じさせる人間は見たことがなかった。張り込み界隈にいる奴なんて、みんな同じだ。

有名人を見てみたい。とにかく何かを自慢したい。人より特別な自分でいたい。なんだか他人が許せない。暇だから誰かを

繭島まみのマンション前っていうのはそういう場所で、だから僕も安心してやって来ることができた。こんなモンスターが待ち構えているなんて、聞いてない。

「さて、これからどうしましょうね? いつもってどうしてます? 念のため、時間までこのまま待機しますか? さっきのアルファードが繭島まみなら、もう今夜は外には出てきませんかね? それとも、案外すぐに出てくるのかな」

十七階ってどの辺りですかね、と岩永がタワーマンションの光を見上げる。思わず、つられて見上げてしまって、どうしてなのかぞっとした。

自分の挙動をコントロールされてしまったような、変な感じがしたからだ。

「不倫相手、フグ

さあ、と

よくよく話を聞いてみれば、こいつはくだらないことしか口にしていないのだ。フグ田がどうので笑ってる、ありふれた中年オヤジだ。こんな奴に得体の知れない恐怖を感じるなんて、僕がバグっているだけなのかもしれない。生身の人間に接する機会がなさすぎて、コミュニケーションの回路がおかしくなっているのかもしれなかった。

他人と雑談くらいできないでどうする、という焦りが急にこみ上げてきた。

僕の心は、真ん中の部分だけが真っ白にふやけている。

「……別に、なんとも思わないです」

「そういうもんなの? もうそんなにファンじゃない?」

「なんか、暇だから来ただけなんで」

「へえ。フットワーク軽くていいね。ほかの現場も行ってるの?」

「暇な時は、たまに」

暇、暇、と繰り返す度に、僕の人生ってなんなんだろうな、という気がしてきて、あやうくみずからの現実を直視しそうになってしまった。普段、Agoraに居ることで忘れることができている漠然とした不安が、壁のようなかたちで迫ってくる。

早く、まみの不倫が取り沙汰されて、再起不能になるまで世間から叩かれてしまえばいいのに、と願った。教育番組に出ている元アイドルのくせに、勝手に調子に乗るからだ。昔から、ああいうタイプはいつかやらかすとは思っていたのだ。庶民臭さがウケていたのに、いつの間にかセレブ気取りで、近頃は言動だって生意気だ。まみは、アイドル時代を捨てたがっているように思えた。なんていうか、普通の女の子になろうと

まみのことを考えると、すうっと不安が遠のいていった。

そういう矢先に不倫疑惑って、本当になんか、馬鹿なんだろうな。

「うおっ」

ドン、と背後から衝撃が走って、僕はちょっとよろめいた。状況がよく

高層マンションの周りの夜は、ぼやけた光がやけに

「顔面に虫が勢いよく飛んで来たもんで。カナブンかな。なんか、でかいやつが。急にぶつかってしまって申し訳ない。大丈夫です?」

大丈夫です、と答えながらも、さっさと帰ろう、と思った。まみが乗っていたかもしれないアルファードも見たし、マンションの場所だってわかった。住所はメモ帳に貼り付けてある。ここにはまた気が向いた時に来ればいい。そう考えると、少しだけ気持ちが軽くなった。

心の中にある

「いまのアクシデントの謝罪も含めて、そこのファミレスで何か

まみのことに思いを巡らせていたこともあって、いつの間にか岩永への警戒心は薄れていた。本当は、出合い頭よりもずっと怪しむべきシチュエーションだったのに、別に大した危険はないだろうと何故だか不安を押し殺してしまった。あるいは、警戒し続けることに疲れてしまって、そう思い込んだほうがラクだと思っただけかもしれない。

小さな混乱がいっぺんに起きると、人は判断を誤りやすくなってしまう。

僕の中の

「そうですか、助かります。初対面の若い方にペラペラ話し掛けると、引かれることも多いので。良くない癖なんですよね。あ、遠慮せずになんでも食べちゃってくださいね。肉でもパフェでも。若いと腹が減る一方でしょう? ちなみに未成年ではないですよね?」

「違います」

「その、耳のシルバーのやつ恰好良いですね。俺も若かったらやるのにな。あれ、もしかして、これって落としましたか?」

え? と僕が注意を向けた時、岩永はもう地面に向かって手を伸ばしているところだった。

岩永からショッキングピンクのカードケースを差し出された時、すごく奇妙な感じがした。

ボッテガ・ヴェネタのイントレチャート。

それはまごうかたなく僕のものだ。けれども、それが

「あ、すみません……」

「よかった。さっき、僕がぶつかった拍子に落ちちゃったんですかね? 本当に申し訳ない。でも、ここを離れてしまう前にちゃんと気づけて良かったです」

柔らかい革のカードケースを受け取りながら、そんなことってあるかな、と何度も思いを巡らせた。ブカブカのデニムを穿いているわけでもないし、ちょっと人にぶつかったくらいでポケットの中身が落ちることはないはずだ。念のため、カードケースの中身を確認したけれど、クレカと保険証はちゃんと挟まっていた。とりあえず安心したものの、狐につままれたような感じが

それとも、やっぱり僕はちょっとどこかおかしいんだろうか。

「大丈夫です? 中身」

「はい」

「よかった。たまにカードケースってカードが抜け落ちたりするじゃないですか。まあ、それは俺がいい加減な性格なだけかもな。きれいに使われてますもんね。

矢継ぎ早に情報を投げ付けられて、さっきの違和感から遠のいてしまった。なんだかまるで、Agoraみたいだ。あれ、と引っ掛かりを感じたそばから、別の何かがやってきて、その新しい何かを受け

そもそも、どうしてこいつとファミレスに行くことになっているんだろう? これは普通のことなんだろうか? それとも僕がおかしくて、過剰に他人を警戒してるだけ? すぐそこのチェーン店でメシを奢られるくらい、それが一体なんだっていうんだ?

自分のセンサーに自信がないから、何を信じていいのかわからない。

デニーズの席に着くと、岩永は早速、自分の名刺を差し出した。

東光新聞社 第三広告局 岩永

言わずと知れた大企業の名前に、ほっとした自分に呆れてしまった。Agoraじゃオールドメディアは悪ってことにされているのに、こういう時には安心材料にしてしまう。東光新聞の社員なら、身元は確かと言えるだろう。変な奴じゃないんだな、と警戒を解くには十分だった。

誰もが、権威を嫌いながらも、何らかの権威に無意識に巻かれてしまっている。

「あ、しまった。これ、ひとつ前の名刺だな」

僕が名刺に手を伸ばそうとした瞬間、岩永はそう言って、東光新聞の名刺を引っ込めた。

「すみませんね、まだ交ざっちゃってて。だらしない性格なんですよ。奥さんによく叱られる。こっちが現在の所属です」

再度差し出された名刺には、東光新聞ライブラリー、という知らない会社名が書かれてあった。その横に、リスキー編集部、とある。

いきなり格が下がったような印象を受けたけれど、最初のインパクトは残っていた。

「以前は東光新聞で紙面広告を担当していたんですけど、ちょっと前に異動があって。いまはリスキーっていうネットメディアの編集者をやってます。これからの媒体だから、やっていて面白いですよ」

遠慮せずに好きなの頼んでね、とメニューを広げられると、どうしてか自分がどこに居るのかわからない感覚に襲われた。ハンバーグ。ドリア。ラーメン。クラブハウスサンドイッチ。さっきまで、まみのマンション前に居たはずなのに、どうして僕はこんなところで知らないオッサンとメシを食おうとしているんだろう。

デニーズの店内は清潔で明るく、深夜なのに混んでいた。

「大学生? 就職とかしてます?」

いきなり

ピカピカなメニューに並べられるような満ち足りた人生を送ってきたやつと話すことなんて何もねえんだよ、と

「……してないです」

「そう。あ、俺はこれにしようかな。こう見えて甘党でさ。夜にこんなの食べると太るんだってことはわかってても、食っちゃうんだよね」

ファミレスっていまタッチパネルなんだ、と笑いながら、岩永がタブレットを操作する。元からこういう奴なのか、何かいいニュースでもあったのか、すこぶる機嫌が良さそうだ。

「で、注文どうする? えーと、名前」

「デニーズです」

へえ? と岩永が面白そうに口角を上げる。

佐藤でも、鈴木でも、偽名はなんでもよかったが、目の前の大人を小馬鹿にしてやりたい気持ちが一気に飛び出してきた。もしかしたら、僕は本当は他人とのコミュニケーションに飢えていて、そういう気持ちがいきなり背中を

岩永は、不思議な二面性を持っていた。シリアルキラーを連想させる独特の雰囲気を漂わせながらも、どこか気安そうなところがある。常勤の教師じゃない、たまにコーチとして学校にやってくる部外者の大人みたいな感じがした。僕みたいなのが調子に乗っても、まあ大丈夫だろうと思わせるような。

「いいね、デニーズ君。とりあえず肉でもなんでも、好きなの食べなよ」

「はい」

「普段、こんなファミレスなんて来ることないだろ?」

いきなり引きこもりのことを

ギュッと両手を握りしめると、まみのフレーズが頭を過った。

下町大好き、みんな大好き、自分のことはもっと好き。

「あの辺りの戸建てに住んでる人って、ファミレスなんて行かないでしょ。東京っていうのは凄いところですよね。上を見上げるとキリがない。正直なことを言うと、張り込み界隈ってどんな感じなんだろうなってちょっと緊張してたんですよね。変な人に遭ったら嫌じゃない? デニーズ君で助かったよ」

先にドリンク頼んでおいたほうがよかったかな、と岩永がドリンクバーを振り返る。

変な緊張が解けると、少しくらい重いメニューでも食べられるような気がしてきた。握りしめていた両手を緩めると、指先に血の気が戻って来る。

目線を上げてよく見てみると、岩永はまともな大人に見えた。

僕は、いつも最悪のケースを想像してしまう癖があって、そのせいで日常生活がままならなかった。一度、そういう妄想の渦に投げ込まれてしまうと、世の中が怖くて仕方なくなる。そのくせ、無防備に駆け出していくようなところもあって、その段差に

「……じゃあ、ハンバーグカレードリアを」

「ハンバーグカレードリアね」

「ファミレス好きだし、結構食べます」

そうなんだ、と返されただけで、なんだか自分が大丈夫な気がしてきた。僕はちゃんと、ファミレスが好きで、結構食べる、若い奴に思われている。たったそれだけのことで、世界から受け容れられているような気がした。

チョコレートパフェを食べながら、岩永は意外な話を切り出した。

「いま、専属のアシスタントを探していて。アシスタントって言っても、定期的に仕事を振れるわけじゃないから、正規の求人を出すのは難しいんだ。実際に話してみないことには人となりがわからないし、あんまりアホでも困るしね。率直に言うと、いつでも時間の融通が利いて、フットワークが軽くて、優秀な人材を求めている」

デニーズ君、やらない? と訊かれて、なんだか不思議な気持ちになった。

いきなり、校庭の隅にボールが回ってきたみたいだった。

「……でも、高校中退なんで」

「そういうのは関係ないから。大事なのは実務能力かな。うちってほら、ネットメディアだから、スピードが重要なのね。でも、必要な時に手が足りないってことがよくあるんだよね。自分だけじゃ手が回らないって時が。そういう時に、ちょっと助けて

悪くない話だと思った。

悪くないどころか、いまの僕からすれば身に余る。

東光新聞関連企業のネットメディアのアシスタント。何をするのかはわからなかったが、少なくとも聞こえはいい。この人を介して仕事をするなら、理不尽に怒鳴られることもなさそうだ。自分の経歴から望めるような仕事に就くには、僕は軟弱すぎる。かといって、自分でビジネスを起こす根性もない。目先の金に困ってないのは良かったけれど、そろそろ社会との繋がりを持たなければいけない。モノを消費するばかりでは、誰とも

東光新聞社、と初手で呈示されたことには、絶大な魔力があった。

意識がそっちに引っ張られて、新しい名刺のことはすっかり忘れてしまっていた。

「具体的には、何をするんでしょうか」

「そうだな、たとえば今回みたいな張り込みとか。特別なスキルが必要な仕事は振らないよ。ただ、うちは芸能系は扱ってないんだ。その意味では、デニーズ君が面白いと思えるような現場に行けるわけじゃないんだけど、その辺りは大丈夫?」

「大丈夫です」

「あと、繭島まみの張り込み日程と被るかも」

それはもうどうでもいいので、と呟くと、どうでも良くはないでしょ、と岩永が柄の長いフォークでブラウニーを突き刺した。

本当に、まみのことなんて、僕は心底どうだって良かった。

「今日は本当、たまたまで。あそこに行ったのも初めてだったし……」

「そうなの?」

「ほかの芸能人の張り込みに参加したことはありますけど、別に誰でも良かったんで。盛り上がってるし行こうかな、みたいな感じです。基本的に暇なんで。だから、なんていうか、今日の現場がたまたま繭島だっただけで」

別にそんなにファンでもないんで、と付け足すと、そうなんだ、と岩永が言った。僕の中の複雑すぎる感情が、当たり障りのない言葉に変換されてしまった気がした。

膝の上に置いているスマホを見下ろすと、通知が入り続けていた。

オープンチャットの他人の会話や企業からのDM。僕宛てであるようで僕宛てでは決してない、不要な通知が光っている。

「じゃあ、デニーズ君としてはオッケーってことで良いのかな?」

「はい」

「デニーズ君、見た目はファッショナブルな感じだけど、言葉遣いが丁寧だし、連絡もちゃんと返してくれそう。そういう人だと安心できるんだよね。ここだけの話、世の中って馬鹿な奴らのほうが圧倒的に多いから。そういうのじゃ困るんだ。デニーズ君みたいに地頭が良くって、常識がある人でなくっちゃ」

ただ、うちって新興部署だからそんなに予算は潤沢じゃなくて、とサラッと岩永が付け加える。そのせいか、お金のことならそんなに、と僕も

「そう? じゃあ、上にも掛け合ってみるから、待遇についてはまた連絡するね。なるべく良いようにはするから」

「わかりました」

「デニーズ君って、フットワークは軽いほう? たとえば、何かのスクープが狙えそうって時に、電話したらすぐ出てくれる?」

真面目にそう訊かれると、できるのかな、と不安が過った。いつも自室で寝転がってばかりなのに、いきなりそんなことができるのか。けれど、あらかじめシフトが決められているバイトなんかよりはずっとマシなような気がした。同僚がいなそうなところも良い。外の世界に繋がりたいのに、なるべく誰にも会いたくなかった。

この好条件でも失敗するなら、この先、生きていけない気がした。

「……頑張ります」

僕が緊張していることに気づいたのか、岩永が笑いかけてきた。

「そんなにナーバスにならなくても大丈夫だよ。無理な時は無理でもいいから。別にこっちだって、責任が取れるわけでもないし」

「あ、はい」

「人手が足りない時だけ俺が連絡して、それでデニーズ君の都合がついたら、ちょっとだけ協力してくれればいい。本当にそれだけ。それくらいのユルさで全然大丈夫だから。それだけでもこっちはすごく助かるんです」

いつも布団を被ってネットの悪意に触れてばかりいるから、他人を異常に警戒してしまう。自分の世界に閉じこもってばかりいるから、突飛な妄想に苦しめられる。

岩永さんは、僕を新しい世界に繋げてくれるキーパーソンなのかもしれない。

「そういうのって、痛かったりするの?」

耳、と自分のこめかみを撃つようなポーズをされて、一瞬、シュルレアリスムの絵画のようなインスピレーションに

「……これはシルバーの部分が大きいだけで、穴自体はそんなに」

「へえ、人造人間みたいで恰好いいね」

真正面から向き合ってみても、岩永の顔の印象を

そういえば、さっき引っ掛かりを感じた何かを、もう思い出せなくなっていた。

「個性的なアイテムを自分で選ぶセンスがある人が

その何かを思い出そうとしているうちに、新しい情報がどんどん僕を殴っていって、そうなんだ、そうなんだ、と気を

しばらく雑談を続けたのち、岩永はこう言った。

「そうだ、いちおう身分証を確認させてもらっていいかな? そういう決まりになっていて」

「あ、はい」

促されるがままにカードケースを取り出してから、大丈夫かな、と迷いが生じた。この男を、本当に信じていいのだろうか。だけど今更、ちょっと信用できないので、と断るのは難しい気がして、僕の親指はするすると保険証を取り出してしまった。

なんでもかんでも疑って掛かるから、世の中の全部が怖くなるんだ。

きっと、僕の中の高感度センサーが勝手にバグってしまっているだけ。

「ありがとう。謝礼が発生した時に、また改めてコピーを取らせてください。随分、良いところに住んでいるんだね」

「え?」

「仕事柄、なんとなく周辺の雰囲気がわかるから」

じゃあそろそろ出ようかな、と岩永が伝票を取る。ネットメディアの編集者ってやっぱり地理に詳しいのかな、と考えながら、僕もぼんやりと立ち上がった。深夜のファミレスは、どうしてか現実感を失わせる。路駐しているトラックのせいで、窓から見える景色が欠けていた。

岩永は、顔がリンゴで隠されている男に似ている。

そんなこと、誰に言ってもしょうがないような気がしたけれど。

*

西武新宿線の先頭

岩永からメッセージが届いたのは、

お疲れ様です。緊急で頼みた

Agoraの画面に食い込むように表示されたその通知は、僕の指先を冷たくした。

さっきまでの高揚感が嘘みたいに、

世の中はまだ、歌舞伎町の立てこもり事件に沸いているみたいだった。

勇気を出してショートメッセージを開くと、岩永からのメッセージが二件入っていた。

お疲れ様です。緊急で頼みたいことがあり、ご連絡しました。

ご都合いかがでしょう?

先に用件を書けよ、と腹が立ち、また嫌な予感に襲われた。

別に、依頼内容に特別の不安があるというわけではなかった。岩永が所属しているリスキーは、ネットメディアの中ではそれなりに良識があるほうだ。大手新聞社の系列だからなのか、過度に下劣なネタは扱わないらしい。だから、これまで僕がやってきた仕事も、正直どうってことはなかった。裁判の傍聴券を取りに列に並ぶとか、実験的な企画のために個室でドミノを並べるとか。当たり前に合法で、誰にでもできそうなことばかり。

依頼内容は真っ当、謝礼は少なめ。

人によっては、ラッキーなバイトだと受け止めることもできるだろう。僕も最初はそう思っていたから、人生が好転したような錯覚すら起こした。けれども、回を重ねるにつれて、岩永と関わり合いになるのがどうしても嫌になってきた。嫌、というより苦痛に近い。僕は取り立てて潔癖でも、倫理的に厳格な人間でもなかったのに、何かがおかしいと感じることが増えていった。岩永は、人間的な情緒がごそっと抜け落ちているような感じがするのだ。けれども、これといった明確なエピソードがあるわけではないから、それを説明するのは難しい。

ぼうっと画面を見つめているうちに岩永から着信が入って、緊張で身体が

早く布団の中に戻って、ジャンクフード工場の動画が観たい。

「……すみません、いま電車の中で」

思わず、そう口にしてから、馬鹿正直に答えなければよかったと後悔した。いつもこういうミスをしてしまう。ほかの奴らが適当に乗り切っているような局面で、ひとりだけ要領よく振る舞うことができない。

電話の向こうから、ははっと乾いた笑い声が聞こえてきた。

『電車だったんだ? ごめんね?』

「いえ」

『毎回、いきなりのご連絡になって申し訳ないです。いま、電車ってどの辺り?』

東京じゃないところを答えてやろうかな、と思いついた瞬間、次は

「次、高田馬場です」

ぼそっと僕が呟くと、本当? と岩永の声が明るくなった。

『さすがデニ君! 天才的に運が良い』

「はあ」

『

単なるアルバイトの最寄り駅なんてよく覚えているな、と思って、今更ながらにあの不可解な出来事を思い出してしまった。まみのマンション前で岩永に拾われた、ピンクのボッテガのカードケース。あの時、岩永からカードケースをスられた可能性なんてあるんだろうか?

だけど、そうだとしたら、何のために?

僕は現金は持ち歩いていないし、カードケースの中にはクレカと保険証しか入れていない。クレカの色と住所くらいはぱっと見られるかもしれないけど、それが一体、何になる? 岩永は本名でAgoraをやってる。名のある企業に勤めている奴が、危ない橋を渡るはずがない。

だけど、犯罪って、それが発覚した瞬間に初めて犯罪ってことになるんだよな。

『西武新宿線のほうがタクシー拾うには好都合かも。電車降りたらタクシー拾って、都庁方面に向かってくれない? すごく急ぎなんだよね。大至急。いま住所送ったから、このビルの写真を撮ってすぐ俺に送って欲しい』

ピン、という音が聞こえて、新しいメッセージが届いたのがわかった。

有無を言わせない雰囲気なのに、口調は至って穏やかだった。こっちの都合を気にする素振りはまったくないにもかかわらず。

岩永は真っ当そうなサラリーマンで、家庭があると聞いた気がする。それだけで世間様から一定の信用は得られるだろう。一方、僕は奇抜な風貌のニートのガキで、親の

耳からスマホを離してメッセージを確認すると、住所が貼り付けられていた。

例の歌舞伎町の立てこもり事件の現場を撮ってこいって話じゃないのかよ?

「……あの、立てこもり事件じゃないんですか?」

『うん?』

「歌舞伎町の」

電車は高田馬場駅を通過し、まもなく西武新宿駅に着こうとしていた。先頭車輌に乗っているせいで、運転席の向こうが見える。冬の景色だ。厚手のコートを着込んでいる人たちが、みんな背中を丸めて改札を目指して歩いていた。

『ああ、歌舞伎町の事件はもうビッグニュースになっちゃってるから、ウチが行っても意味ないよ。とっくに東光本体が動いてる。ウチみたいな弱小メディアがああいうのを追ってもしょうがないから。俺らは小さなマッチを擦り続けて、放火してやる側に回らないと』

電車が停まってドアが開くと、ホームに人の群れが吐き出されていった。ネオンカラーが入り交じっているような派手なアウターに身を包んでいるのは僕だけのようで、暗い雑踏では目立ってしまう。車内はガラガラだったのに、駅に着いた途端に乗客が増えてしまったみたいに思えた。ホームを歩いていく誰もが、さりげなくスマホをチェックしている。

こういう、普通の人たちは、スマホで何を見ているんだろう。

Agoraに散らばる無数の悪意は、一体どこから来ているんだろう。

『デニ君? いまどこ? 電車降りた?』

ぐるぐると渦巻く思念をそのままに、駅の階段を駆け下りていくと、昼の新宿に躍り出た。ちょうど、街全体が停滞している時間帯だった。間抜けなまでに雰囲気が

「いま、外に出たところです」

『タクシー、すぐ捕まりそう?』

「わかんないです、ちょっと道路渡ります」

もしかして通話したまま現場に向かわないといけないのかな、と思って、なんとも言えない気持ちに駆られた。なんで、こんな奴の言うことを聞かなければならないんだろう。通話を切ってブロックすれば、すぐに平穏が手に入るかもしれないのに。どうして僕は、嫌なことを嫌だと口にできないんだろう。それとも、単に

都庁方面に向かうタクシーを停めるために、小走りで横断歩道を渡る。だけど、ここは道を渡っても、車線の進行方向は変わらないのだった。

早く、家に帰って、ジャンクフード工場の動画が観たい。

「いま、道で手を挙げてますけど、空車はまだ来ないです」

『アプリで呼べない?』

「使ったことないです」

『道で捕まるならいいんだけど、急ぎだから。こっちで手配してもいいけど、いまどこ?』

「西武新宿の駅前の、マックとパチ屋のあいだです」

『ダメだ、なんか十五分以上掛かるわ。今日ってなんかあるのかな。平日なのにな。とりあえず、そのまま手を挙げ続けて』

言われるがままにそうしていると、Alpen TOKYOの巨大モニターで知らないガールズグループのMVが流れているのが見えた。遠くの歩道から、彼女たちを撮っている人たちの姿も見える。光の粒を撒いているような女の子たちを見上げていると、ぎゅっと窮屈な気持ちになった。角砂糖くらいの体積に、巨大な感情が凝縮していく。鮮やかな

自分ひとりが思い通りにならない人生を歩んでいるようで、みじめになる。

「あ、タクシーきました」

自分の声にはっとしながら、路肩に寄せてきたワゴンタクシーに乗り込んだ。住所でいいですか、と運転手に尋ねつつ、岩永から送られてきたメッセージを確かめる。結構ですよ、と運転手がカーナビを人差し指でじっくりと押した。声が

「えっと、西新宿」

「西新宿の」

「四丁目……」

住所を読み上げながら、ここって何があるんだろう、と今更ながらに疑問が湧いた。

歌舞伎町の立てこもりの現場じゃないなら、なんだろう。反社の事務所とかだったら嫌だな、とシートベルトを締めながら思った。これまで、身の危険を感じるような案件を振られることはなかったけれど、今後のことはわからない。僕みたいな末端のバイトは、こうやって何も知らされないまま最前線に投げ込まれてしまう。

タクシーが走り始めると、Alpen TOKYOが遠のいていった。

絶えず変わり続ける目の前の景色だけが、いま確かなことだった。

「……あの」

『うん?』

「いま向かってるんですけど、ここって何の現場なんですか?」

ヤバい系の事務所とかはちょっと、と冗談めかして尋ねると、そんなの頼んだことないでしょ、と岩永が笑った。軽薄そうな笑い声。何か回答が得られたところで、自分の不安が解消されることはないような気がした。岩永は、他人に無力感を与えるのが

このまま現場まで実況を続けるのは嫌だったけれど、言ってもしょうがない気がした。

ポケットからイヤホンを取り出して、両耳の穴にぐっと押し込む。

『デニ君さあ、マップって見られる?』

事件現場の住所をマップに貼り付けると、これといって特徴のないビルの画像がマップの中段に表示された。それをさらにタップして大きく表示してみても、やっぱり特徴のないビルだ。全体的に白っぽくて、新しくも古くもない。少なくとも、ここ数年のうちに建てられたものではなさそうだった。町中で見掛けてもなんとも思わないような外観だったけれど、こうやって画像として取り上げられてしまうと、どこかくたびれている感じがした。

Agoraでウケそうな事件なんだけどさ、と電話の向こうの岩永が半笑いで言う。

『そこのビルの出入り口前で、刺傷事件が起きたらしくて。最初はなんてこともなさそうな事件だったんだけど、取り調べで出てきた動機っていうのが特殊でさ。うまくやれば炎上すると思うんだよ』

「動機が特殊?」

『犯人、若い女でさ。お母さんなんだけど、抱っこ

すごいですね、と

Agoraを開くと、歌舞伎町の事件はまだ盛り上がっていた。

『俺のほうで、記事本文はもう書き上げてあるんだ。あとは写真待ち。ネット記事は見だしが命だって言っても、画像の一枚でもなければ誰も見ちゃくれないからね。マップ通りなら、事件現場の向かいがコインパーキングになっているみたいだから、そこからヒキで何枚か撮ってくれないかな』

「わかりました」

『警察の立ち入り禁止のテープってあるでしょ? キープアウトの黄色いやつ。あれを手前に写して欲しい。絵面でグッと

「……パーキングからは建物のヒキ、テープの手前では建物のアオリ、で合ってますか?」

言ってることがバラバラじゃねえかよ、と舌打ちをしそうになりながらもそう確かめると、デニ君はちゃんとしてるなあ、と岩永が感心したような声を上げた。

そんなの、全然褒め言葉じゃない。そういう自分であるのが嫌で、学校も受験もやめたのに、よくわからない経緯で、また誰かの命令に従っている。こういうパターンってなんなんだろう。どうしてこうなっちゃうんだろう。岩永の何が怖いんだ。親父にちょっと似ているところか。

だったら

「これってイッツウですかねえ?」

たぶん狭い道だと思うんですよねえ、と運転手がカーナビを見ながら尋ねてきたので、ちょっとわかんないです、と会話を切った。実際問題、僕が事件現場周辺のことを熟知しているはずがない。それくらいわかるだろ、と言ってやりたくなってしまった。

赤信号でタクシーが停まる。それだけで頭に血が上った。

「イッツウなら、ナビの通りには入れないかもしれないですねえ。大通りからの入り方ってわかります?」

「いえ、わかんないんで」

適当に降ろしてください、と呟くと、ナビっていうのはこういうところがダメなんですよねえ、と雑談を続けたそうに運転手が感情を込める。死ね、と思って、そのラリーを無視すると、コミュニケーションは瞬く間に途切れていった。

世の中が物騒すぎて無理 被害者の

Agoraを見ると、まだ歌舞伎町の立てこもりがどうのこうのでみんな騒いでいて、どいつもこいつも馬鹿みたいだった。まだやってんのかよ、と呆れてしまう。僕の中でそんなものはとっくに過去になっていて、

みんな馬鹿だし、全員終了。

終わり続けている僕よりずっと、おまえらのほうが終わってる。

「……何で検索したら出てきますか? その抱っこ紐の事件」

トレンドにはまだ来てない気がするんで、とぼそっと尋ねると、イオラ、と岩永が言った。聞き覚えのない語感に、イオラ? と思わず訊き返してしまう。

Agoraでイオラと打ってみると、世界のすべてがイオラになった。

『旦那の上司を刺しに行った女、名前からしていかれてるんだ。

Agoraは一度、何かにフォーカスを合わせると、すべてがそれに染まってしまう。ほかのあらゆる出来事が、目の前から遠のいていく。イオラが。イオラの。僕の脳は愚かで、自分でそう打ち込んだことなんてとっくに忘れてしまっているから、いま、世界中がイオラという何かを追い掛けているような錯覚を起こしてしまった。

誰もが、この

怪獣みたいな字面って言われてるけどイオラでも十分凄いだろ そして凶暴

「この辺りでいいですかねえ?」

この坂を上がったところだと思うんですが、と運転手がタクシーを路肩に寄せた。精算のためにスマホを差し出す時間が惜しくて、本当に舌打ちをしてしまった。

イオラって、なんだろう。

一度、気になってしまうと、興味が一気にそちらに向いた。事件の詳細が知りたかったし、イオラという名前の女がどう叩かれているのか知りたくなった。

「こちらが領収書になりますね。目的地まで行けなくってどうもすみません。イッツウだとね、ちょっとどうにもできないもんで」

大通り沿いでタクシーを降りてマップを見ると、事件現場まではもうすぐだった。コンパスマークをタップすると、ぐるっと地図が回転する。

イッツウの細い道は急

きつすぎる勾配に、走っているのか歩いているのか、自分でもよくわからなくなる。

『デニ君、着いた?』

「いえ、もうちょっとです」

坂道にパワーが吸収されて、そんなに速くは進めない。道沿いに立っている自販機を追い抜かす度に、妙な達成感が得られた。どうしてか、僕は急いでしまっているみたいだった。事件現場の写真を撮るために。まだ何が起きたのかもよくわかっていない、そんなもののために。

『デニ君、まだ?』

「すみません、もう少しです」

こちらを

中学。高校。家。ネット上のコミュニティー。どこにだってヒエラルキーが存在していて、僕みたいな奴はいつだって貧乏くじを引かされてきた。それが嫌で、ようやくすべての場所から逃げ出してきたのに、こんなところでまた魔物に捕まりたくはない。

『急いでね。ほかに記事を出されちゃうと、そっちに全部取られるからさ! みんな、最初の記事に群がるんだよ。一番じゃないと意味がない。特に、ウチみたいな弱小メディアはね』

すみません、と繰り返しながら坂道を上がっていると、気がおかしくなりそうだった。強い者に追い立てられると、人はなんにも自分で考えなくなる。

ようやく坂道を上り切ると、そこにはノスタルジックな町並みが広がっていた。

昭和の昔に建てられたらしい一軒家が連なる中に、単身者向けのアパートやマンションが点々としている。古いブロック塀の表面では、緑の

マップを確かめるまでもなく、事件現場のビルはすぐにわかった。

例の白っぽいビルの出入り口の周りには、赤い三角コーンが等間隔に置かれていた。それを取り囲むように、警視庁の立ち入り禁止のテープがぐるぐると巻き付けられている。フィクションで見るより、見た目が雑だ。黄色いテープの端っこが、昼下がりの風に揺れていた。

今日って結構晴れてるんだな、とうっかり意識が飛んでしまった。

「ご迷惑をお掛けしておりまーす」

ビルの前に立っている制服を着た年配の男が、威圧的な雰囲気を醸しながら大きく声を張り上げた。僕の風貌が気に障ったのか、それとも通りかかった人には同じように声を掛けることにしているのか。なんにせよ、心が伴っていない仕事という感じがして、それは僕に当たり前のことを教えてくれた。世間を騒がす事件だろうが、あの人からすれば日常なのだ。誰が死んでも、傷つけられても、世界は勝手に回っていく。

僕は事件現場に関心がないフリをしながら、ビル正面の向かい側にあるコインパーキングへと急いだ。たまたま満車で助かったと思った。トランクに用がある利用者を装って、ひとまず車の背後に回る。ビルの出入り口から最も離れたところには、白のBMWが駐まっていた。

「岩永さん、現場の前に着きました」

『警察いる?』

います、と僕が小声で呟くと、イヤホンマイクがそれを拾った。警察とは

だったらおまえが現場に来いよ、と殴ってやりたい気持ちに駆られた。

『デニ君は、そこをたまたま通りかかった若者なわけだ。で、なんか警察が立ってんなあ、と思って、それくらいのミーハーな気持ちで、スマホをすっと構えるんだよ』

それくらい言われなくってもわかるんだよ、と

不必要な興奮を

どの画像が採用されるかなんて、僕の知ったことじゃない。選別やトリミングは岩永がやる。どれだけ真剣にやってみたところで、僕に権限があるはずもなかった。そもそも、こんなの、仕事のうちにも入らない。それなのに、どうして夢中でボタンを押しているんだろう。

「次、アオリで撮ります」

その場で撮った写真を共有フォルダにアップロードしてしまうと、どうしてか気持ちが軽くなった。これでとりあえず、記事は出る。そういう安心感が得られたのかもしれない。

そのままコインパーキングの裏側を抜けて、現場のビルの出入り口に近づく。丁度、見張りの警官は散歩中の高齢女性に話し掛けられているところで、それだけでちょっと幸運を感じた。もうバレてもいいか、という気持ちで、さっと屈んでスマホを構えると、画面の手前を黄色いテープがしっかりと横切っていた。てろてろと薄っぺらい、頼りないテープ。

至近距離から見上げた五階建ての建物は、どうってことない建物だった。

「ちょっと、写真はご遠慮ください」

地域住民の方が写り込んだら困りますんで、とそれらしい理由を口にしながら、さっきの警官が近づいてくる。いままで話し込んでいた近隣住民らしき女性は、嫌だね、という感じで

そういうのは岩永にやってくれ、と思った。

だけど、いまここに岩永がやって来たところで、それでも悪そうに見られるのは僕のほうなのかな。

「そういうのをね、勝手にソーシャルメディアに上げないで。場合によっては犯罪だからね。ダメだよ、犯罪になるんだからね」

「あ、すみません」

ヘコヘコと頭を下げながら、僕は追加で画像をアップした。これで僕がどうなろうとも、写真のデータは残るだろう。

「お兄ちゃんさ、あんた笑ってるけどね、そういうので国がどんどん悪くなっていっちゃってるんだよ。わかってないでしょ? あんたたちはなんでもかんでもネットに載せて、オモシロおかしく

こういう感じの人たちは、馬鹿な若者というのが結構好きだ。正確に言えば、目の前に愚かな若造がいるなあ、と感じ入るのが好きなのだ。よく見てみれば老警官は、老警備員なのかもしれなかった。事件現場を管理するのはどっちなんだろう。どっちだって、いいけれど。

結局、どいつもこいつも、自分より弱そうな奴を捕まえて、日頃の

「どうするんだろうね、本当に。こんな世界になっちゃってさ」

あんただって、そうやって偉そうなことを口にしながらも、僕らが拾ってきたネットのネタで他人を

ワンオペ育児女性による衝撃的な刺傷事件 「彼女は私だ」 SNSで同情が広がったワケとは? 岩永清志郎(リスキー編集部)

岩永が記事をリスキーで公開すると、同じタイミングで歌舞伎町の立てこもり事件にも動きがあった。機動隊が突入して、人質は無事解放されたらしい。

そのニュースは瞬間的にAgoraのトレンドを埋め尽くして、そしてものの数分で、みんなに飽きられてしまった。膨れ上がった風船から空気が抜けてしまったみたいに、立てこもり事件の

こんな時、ユーザーが次に何を欲望するのかを知っている。

ちょっとやそっとじゃ壊れない、殴り続けても平気なオモチャ。

「……なんで、岩永さんはこの事件を取り上げようって思ったんですか?」

新宿中央公園沿いで拾ったタクシーに乗り込むと、どっと疲労が押し寄せてきた。緊張して縮こまっていた身体が、レザーシートにめり込んでいく。疲れて、疲れて死にそうなのに、手癖でAgoraを開いていた。Agoraは僕の脳で、僕の脳はAgoraだった。

イオラ、はトレンドの下位に食い込んでいて、何度見ても変な名前だった。アニメかゲームの話題だと思って

その名前をタップすると、岩永の記事がトップに出てきた。

正確に言えば、岩永の記事を引用したユーザーの投稿がバズっていた。

いまのAgoraって頭おかしい フェミはテロを支持すんな

孤立した育児環境に限界を感じた萩尾威愛羅は、「すべての原因は夫の長時間労働にある」と考えるに至り、みずからの赤ん坊を抱っこ紐で帯同したまま夫の上司を刺したらしい。被害者の男性とはほとんど面識がなかったというから、逆恨みもいいところだ。幸い、怪我は軽傷で、包丁の先端部分が

事件としては小粒であるにもかかわらず、異常にこれがバズっているのは、ワンオペ育児で疲弊している母親たちがイオラに共感したからだ。といっても、犯罪自体を擁護している過激派の人はほとんどいない。目につくのは、岩永の記事を引用して自身の体験を語っている人たちだった。私もこうだった。私もイオラになっていたかもしれない。そういった名もなき女たちによるワンオペ育児への抗議がAgoraを埋め尽くしていた。

『フェミの界隈ってよく燃えるだろ? 何が起きてもジャンジャン燃える。だから効率がいいんだよ。怒りを拡散する奴がいて、それに対する嘲笑を拡散する奴もいる。支持者もアンチも一大勢力になっちゃってるから、とにかくエネルギーが過剰なんだ。そこに、今回みたいな物語が投下されたらどうなるのか? 俺らみたいなネットメディアが、フェミとアンチの双方を

イオラに言及しているユーザーたちは、自身が母親であること以外の共通点はそんなになさそうに見えた。そういうのは、アイコンや文体の雰囲気からわかる。年齢層もばらけているようで、とっくに成人している子どもの幼少期の苦労をいまさら書き連ねている人もいた。僕が生まれる前の話だ。そんな大昔の恨みつらみまで引っ張ってきちゃうのかよ、と思っていたら、案の定、この人のレイズは話題になって、女叩きの奴らに集中攻撃されてしまった。

誰かのレイズが引用されて、論点がずれていくのはよくあることだ。

他人の怒りや苦しみが、馬鹿にされるのもよくあること。

ふと、タクシーの窓から空を見上げると、やっぱり今日は晴れていた。

『いきなり話変わるけど、デニ君ってリスキー読んだことある?』

「え?」

『いや、実際のところでいいんだよ!』

「……僕はそんなにいろいろ読むほうじゃないんで……」

困惑しながらもそう答えると、岩永がははっと笑った。

その声色はカラカラに乾いていて、僕の心をギュッと縮ませた。

『いいんだよ! 俺だって自分がこんなところに来なければ、見向きもしなかった媒体だと思うから。というより、リスキーなんてサイトがあるってことすら気づかないまま、生きて、死んでいったかもしれない。好きとか嫌いとか、読むとか読まないとかいう以前の問題で』

だけど俺らはちゃんと存在するし、存在するからにはPVを稼がなきゃいけないからさ! と岩永はぞっとするほどポジティブに笑った。

『うちみたいに中途半端な媒体は、アタマ使って稼がなきゃ。芸能ゴシップが狙えないなら、別の金脈を見つけるしかないだろ? 下世話じゃなくて社会派で、だけどPVもちゃんと稼げる、なんて都合のいいトピックは、そんなに沢山あるわけじゃない。萩尾威愛羅には感謝しないとな。俺はこういう事件を待っていたんだよ』

いつになく興奮しているのか、岩永は随分と多弁だった。いつものイメージとは違う。そもそも、いつものイメージなんて言える程、僕はこいつのことなんて知らない。

『オールドメディアだマスゴミだって言うわりに、みんなメディアを

スマホの画面をスクロールすると、イオラに

イオラの画像を見下ろしながら、馬鹿そうな女だな、と思った。

何もわからなかったけれど、とりあえずそう言ってやりたかった。

『いつだって人を動かすのは、そういう強烈で醜い感情なんだよ。デニ君もさあ、そういう構造はわかるでしょ?』

何を訊かれたのかわからなかったので、そうですね、と答えておいた。そうですね、は便利な言葉だ。岩永みたいな奴っていうのは、肯定以外を求めていない。

タクシーは

『よかった。わかると思ったんだよ、デニ君なら』

「はあ」

『だって、繭島まみのアンチだもんな?』

そう鼻で笑われた瞬間、何が起きたのかわからなかった。

ただ、自分の心臓がばらばらになって、グチャグチャに

「僕はまみのアンチじゃないんで」

アンチっていうのはもっと全然やばい奴らなんで、と僕が早口で呟くと、短い沈黙を挟んだのちに、そうなんだ、と岩永が言った。

馬鹿にしやがって、という粘ついた気持ちが、遅れて駆け上ってくる。

大きな力が欲しいと思った。途方もない程の巨大な力で、こいつの頭を殴ってやりたい。ソツなく人生をやっているこいつの、秘密を暴いて晒してやりたい。岩永の弱みさえ掴めれば、何もかも上手くいく。このままずっとコキ使われて、ヘコヘコするのはもう嫌だ。

『デニ君、今回もリスキーにご協力いただきありがとう。本当に助かったよ。リアルタイムで記事を作りながら、現場にも向かうのは難しいからさ。うちみたいな弱小メディアは、特別な協力者を持たなくちゃ』

伊勢丹新宿本店が近づいて来ると、目の端に華やかな気配を感じるようになった。落下を続ける

目の前の、一瞬で過ぎ去っていく光景だけが僕をここに繋ぎとめていた。

物質的なきらめきだけが、信じられるもののすべてだった。

『さて、俺はそろそろ仕事に戻らないとな。デニ君はどっか行くの?』

「……買い物とか、そういう感じです」

『いいね、楽しんできなよ。そもそも、それで新宿まで出てきてたんだっけ? 今日はいきなりのところありがとう。今回の謝礼はいつもの期日に振り込んでおくから』

岩永みたいな悪い奴は、ほかに繋がりを持たない人間を検知する力に

岩永に感じる恐ろしさって、俺の親父にそっくりなんだ。

『じゃ、また何かあったら連絡します。お疲れ様』

通話が切れて、しばらく経つと、ようやく全身の緊張が解けていくのがわかった。肩が上がりすぎていたのか、首が変な凝り方をしている。息苦しさを感じて、胸元にそっと手を当てた。

Agoraを見ると、岩永の記事の引用レイズはさらに伸びていた。大きな数字を目の当たりにすると、余計に心が

いろんな芸能人のマンションまで張り込みに行ったし、画像をネットに撒いたりもした。ムカつく奴はネトストしたし、サブ垢を使って追い込んだことだってある。いまでもたまに万引きするし、あとは、何か、なんだろう。

叩けば埃が出る僕の、個人情報を掴まれているのが怖い。

だって、調べられればあっという間に親父の名前が知れるから。

ジャンクフード工場の動画を再生すると、カシャッカシャッというリズミカルな機械音がイヤホンから静かに流れ始めた。

だんだん気分が晴れてくると、さっきまでの嫌な妄想がどこかに飛んでいってしまった。

急に唐揚げが食べたくなって、久しぶりにワクワクした。定食屋を検索すると、候補はいくらでも見つかった。近ければどこでもいいような気もしたし、ちょっとくらい歩いてもいいから

歩きながらAgoraを見ると、ハイな気持ちに水を差された。

苦境にある人を冷笑して嘲笑していい気になるな 何が面白いんだよ 自分の人生すら直視できない臆病者ばかりのくせに

新宿のメインストリートは人通りに反してとても清潔で、問題らしい問題は見当たらない。すれ違う人たちは大人しく、真面目で、特別な不満を抱えてはいなそうだ。あからさまな暴力を見掛けることはなく、声を荒らげている人さえいない。けれど、この穏やかな人たちのほとんどがAgoraの流れを追い掛けていて、剥き出しの悪意を目撃しながらも沈黙している。

この繋がり過ぎた社会では、嘲笑される側に立たされたら負け。

ヒットチャートを流してみると、世界のすべてがポップに見えた。

食べたいものだけ食べていたいし、ウケるものだけ見ていたかった。自分のニーズに素直でいたいし、笑えるネタなら摂取したい。なんでもいいから孤独を埋めて、適当でいいから幸せを感じて、誰かに見つかりたかったし、誰にも見つけて欲しくなかった。

2

ひとまずの決着は就活でついたと思いきや、まだまだ先は長いみたいだった。変更され続けるゴールポストに、正気かよ、と思う。

ちょっとくらい息継ぎをしてもいいはずなのに、ずっと走ってる。

「そのアプリの子と結婚することになったから、今日は顔出せないってさ。相手の子、二十三だぜ? 補欠のくせに

あいつの醜聞を二十三のヨメに吹聴したい、と赤らんだ顔で

高校時代のサッカー部の同期会は、年一回に落ち着きつつあった。昔は誰かが声を掛ければすぐに集まっていたはずなのに、この二、三年で何かが変わった。最初に同級生が結婚した時は、男のくせに落ち着くのが早すぎだろ、と笑ってやりたい気持ちがあった。だけど、違和感を覚えるようなスピードで、年々、俺たちの人生はばらばらのものになっていった。

ある程度は固定化されていたはずの力関係も、揺れ動き始める。

「二十三って、相手の子って何やってんの? 正社員?」

変なのに引っ掛かってないといいけどな、とハイボールに人差し指を突っ込んでかき混ぜていると、酔ってきた感じがあった。俺は昔から手遊びが多く、ぼうっとし始めるとファストフード店の半透明のカップのフタなんかをパキパキと砕いてしまう。

補欠で、一浪して、会社のランクも大したことない。

そんな沼野が珍しく勝ち星を挙げたのが、内心気に食わなかったのかもしれない。

「いや、そこまでは知らんけど。別に、若けりゃなんとでもなるだろ」

「共働き前提なら、相手もちゃんとしてないとキツくねえ? いま二十三つったって、永遠に若いわけでもないだろ」

早速イッセーがケチつけてんよ、と遠藤がこちらにスマホを向ける。やめろや、と俺がレンズを手のひらで遮ると、遠藤もすぐにそれを引っ込めた。本気で動画を撮り始める程、俺たちはもう若くはない。

大皿に残っていた

毎年、同期会を楽しめなくなっている自分に気づいてしまうのが何よりもだるい。

「そういうイッセーはどうなんだよ。誰だっけ。ユミちゃん?」

「誰だよ」

「アミちゃん」

「違う」

「誰でもいいや。結婚しないの?」

いま仕事でそれどころじゃないんだわ、と適当に誤魔化すと、誰でも仕事はしてるだろ、と

この

あえての遊び人アピールか、あえての早めの結婚アピール。

自分が人並みにみっともなく人生の岐路で悩んでいるなんて仲間内に知られたくないから、全部、あえて、あえて、あえて。

自分だけは結構余裕あるって感じを醸し出すために、みんな必死だ。

「俺んとこ、メディア系だから常に忙しいんだよな。去年立ち上がった新規の部署なんだけどさ、

あれ、新聞じゃなかったっけ、と遠藤が

「本体が新聞社なだけで、うちはネットメディアとか書籍がメイン。ただ、スピード感っていうの? 本体よりはうちのほうがそういう面では強いんだよね。そもそも、うちは関連会社っていうか、グループ内での位置づけがほかとはちょっと違うから」

独特なんだわ社風が、と笑ってみせると、へー、と平川が

「イッセーはいま具体的に何やってんの?」

「記事とか作ってる。ネットメディアの」

「え、すごくね?」

「すごくはねえだろ。普通だって」

すげえよ文潮オンラインじゃん、と平川が

「いや、文潮オンラインはまったく関係ない」

「でも芸能人のスクープとか狙いに行くんだろ? 熱愛発覚、不倫騒動!」

「やらない、やらない。うち、芸能やんねえもん」

「やばい情報あったらグルチャに流せよ! 俺は世間の一歩先を行きたい」

せっかく馬鹿みたいな話で盛り上がっていたのに、ダルいことを

「なんてとこ? イッセーが記事書いてるネットメディア」

その手にはスマホが握られていたから、すぐに

「……リスキー」

「カタカナ?」

「そう」

「あ、出てきた」

ほい、と亮太がみんなにスマホの画面を見せると、へえ~……と間の抜けた男たちの声が重なっていった。みるみるうちにテーブルの空気が白けてしまったのがわかる。俺がスベったわけじゃないのに、勝手に元凶にされた気がした。

俺だって、リスキーのサイト構えが微妙なことくらいわかってる。

ネットメディアといったって、文潮オンラインみたいな一般知名度のある媒体は一握りだ。トップランカー以外の名前を、こいつらが知るはずもない。

「イッセーが書いた記事ってあんの? 俺もこれからリスキー読むわ」

ていうか、自分のAgoraに載せて身内でしっかりPV稼げよ、とまた亮太がイジってきたので、残念! プライベートと仕事は分ける派なんだわ、と冗談めかして俺は笑った。こういう時、

「お、沼野が現地の写真上げてる」

大阪城はいいから女の顔を上げろ、と遠藤がスマホを見ながらツッコミを入れる。現地って何? と尋ねると、親御さんに

「沼野、偉いよな。偉いと思うわ、俺は」

俺はそういうのは全然向いてないからさ、と亮太がハイボールを傾けた。あえて沼野を

とにかく自分の仲間にだけは、ショボい奴だと思われたくない。

「何、中身のないポエム吐いてんだよ。相変わらず、キメえな亮太」

大学デビューのくせにイキんなって、と平川が直球で亮太をからかう。からかって、からかわれて、昔はこういうコミュニケーションが最も心地良かったのに、これがなんとなくシャレにならなくなってしまったのはいつからだろう。

ピン、とカレンダーの通知が鳴ったのは、終電に揺られている時だった。

付き合い始めに俺が登録したらしい、妙にテンションの高いリマインド。

奈瑞菜の誕生日が近い事実は、なんとも俺を気後れさせた。奈瑞菜はいま二十八で、次は二十九になる。メーカー系の子会社で営業をやっていて、出会いはアプリだ。普通に好みの

出世もカネも望めないから、せめて勲章が欲しかった。

「小菅君さあ、もう少しシャキッとした企画って出せないかな。悪いってわけじゃないんだけど、やりたいことがイマイチ伝わってこないんだよね。もっと全体的な話をするとさ、小菅君はここで何がしたいの? 君は何がしたくてリスキーに居るの?」

俺がここに居るのはあんたが無理矢理呼んだからです、と言ってやりたい気持ちを抑えて、そうですよね、とひとまず手元に目を落とした。何が、そうですよね、なのかは自分でもわからない。だけど、経験上、

人の目。人の目。誰ってわけでもない誰かの目に正しそうに映ることに誰もが必死。

「あ、違うんだよ。小菅君を責めてるわけじゃないから」

「わかってます」

「責めてるわけじゃあないんだけど、もう少しオリジナリティーのある企画が欲しいんだよ。コンスタントにPVを稼いでくれるような記事はもう岩永君がやってくれてるじゃない? だから小菅君にはもっと、若い力を求めてるっていうか」

「若い力、ですか……」

「リスキーのコンセプトは『インフォメーションの

東光新聞社は、発行部数世界一を誇る全国紙だ。手掛ける業種は多岐にわたり、スポーツ大会を始めとする各種イベントのスポンサーとしても広く知られ、近頃は不動産業も好調だ。新聞不況が

本社ビルは政財界の中心地から程近い

そんなシリアスな緊張感からはだいぶ離れた本社ビル十三階のメインフロアの片隅に、有象無象のネットメディアである、このリスキー編集部はある。

「岩永君がよくやってる、保険の失敗とか住宅ローン破産とか、そういう記事はカタいんだよ。自分でもそういう見だしを目にした時って、なんか勝手に見ちゃうじゃない? 僕だってつい見ちゃうもん。あ~それ考えたくないって記事に限って、延々と見ちゃってる」

ここだけの話、自分ちは固定金利にしておいて正解だったなって思ってる、と鷲巣編集長がいきなり話を脱線させた。黒縁メガネのツルの部分に、指紋の跡が目立っている。無難というよりは地味な

「兄貴が銀行勤めだからさ、金利の話にはうるさいんだよ。金貸しの言うことを信じるなって。当時は周りから変人扱いされたし、奥さんも最後まで渋ってて。でも、世の中って全然わかんないもんでしょ?」

小菅君はまだ独身だからピンと来ないと思うけどさ、と鷲巣編集長が嫌みったらしく

東光本社は当然手が届かなかったものの、東光新聞ライブラリーはそれなりに聞こえが悪くない就職先だった。少なくとも、俺の学歴からすればかなり頑張った部類だ。

だけど、そのせいで、俺の人生の時間は新卒の頃で止まってしまった感じがある。

「だからこそ、就活ネタが響くのではないかなと思いまして……」

「え? なんで?」

「世の中の理不尽さみたいなところが詰まっているような気がするので……」

でも就活に関心があるのって若い人だけだからさ、と鷲巣編集長がすっぱりと話の流れを断ち切ってしまう。求められているのは、「若い力」という空想上の

行き着く先がこの人なら、やっぱり転職エージェントに登録しておいたほうがいいのかな。

「だからさ、俗世のあれこれ系でPV稼ぐのは岩永君がもうやってるの。小菅君にはなんていうか、もっと冒険してもらいたいんだよ。リスキーの幅がグッと広がる感じのさ」

「なんていうか、オモシロ系みたいな感じのものでしょうか?」

「でも、あんまり馬鹿っぽそうなやつはダメだよ。東光本体からなんか言われる」

この部署から引き抜きが掛かった時は、期待がなかったわけでもなかった。新規の部署というのは未知数な部分が大きいし、鷲巣編集長のことも頼り

はずれクジを引かされたんだな、と気づいたのは、リスキーのサイトが正式に立ち上がってからだった。普段、俺がなんとなく目にしているようなネットメディアは、そもそも上澄みの上澄みだ。ああいうトップ層だけが、ユーザーを満足させられるのだ。

大して予算もない新規メディアが、文潮オンラインのような存在になれるはずがない。

いくら俺がナイスな企画を思いついたところで、このリスキーというメディアが盛り上がる日は来ないだろう。編集長は夢を見すぎていたし、何を夢見ているのかもよくわからない。

同期会でスベったことが脳裏を

「鷲巣さん、だからリスキーも事件系に踏み込みましょうって。リアルタイムの事件を取り扱うようになれば、ウチの幅もグッと広がりますよ。馬鹿っぽくもないしイケますって」

はは、と笑いながら、停滞していた空気を変えてくれたのは斜め前の席の岩永さんだった。

「事件系はちょっと待ってよ。東光本体との兼ね合いもあるんだから」

「もちろん待ってますって。ずっと待ってます」

「新興部署が本体のネタかっ

岩永さんは一年くらい前に東光新聞社からうちに出向してきた人で、

自軍にエースがいるという事実は、雑兵の自尊心を高めてくれる。

「まさか、そんな話にはならないと思いますよ。ウチが東光本体と張り合えるわけがないじゃないですか。ツテもなければカネもない。自力でファクトを

人を動かすのは不安ですから、と岩永さんが当たり前のようにそう言い聞かせる。

そうなんだな、と思いながらも、じゃあ俺の不安とは何だろう、という疑念がぼんやりと浮かび上がっていった。不安が人を動かすならば、俺は、何に動かされ続けているのだろう。

「その意味では、住宅ローン破産のネタと仕組みはほとんど同じですよ」

「理屈だけの話じゃないからさ。触らぬ神になんとやらだよ。岩永君みたいに本体にツテがあるわけじゃないんだから」

「じゃあ、鷲巣さんが許してくださるんだったら、俺からちょっと

「え、本当に? そんなことできるの?」

「まあ、ひとまずはやってみよう精神で。座間さん、ああ見えて面倒見がいい人なんです」

広告の座間局長なんてパイプなかったら話せもしないよ、と鷲巣編集長が薄い唇を内側にむっと巻き込む。東光本体についてろくに知らない俺ですら、座間

岩永さんはここに来る前は東光新聞の紙面広告をやっていて、数字を見る目が優れていた。少なくとも、鷲巣編集長よりずっとシビアだ。ネットメディアは紙面と違って、記事とカネが直結している。この記事を載せたらいくらになるのか、すぐに計算式が浮かぶのだろう。

東光新聞のエリート記者が「この記事はいくら稼げるだろう?」なんて考えを巡らせながら、記事を書くことはまずないはずだ。彼らにとっての行動規範は、新しいファクトを

反対に、ネットメディアはそれぞれの記事と広告が完全に連動している。

どの記事がいくら稼ぎ出したのか、PVを見ればすぐにわかってしまう。

「リアルに起きている事件なら、ネタが枯渇するってこともない。財産分与も、ペアローンも、終身保険の切り替えも、それらしいストーリーを立ててやるのに毎回苦労してるんです。それに引き換え、毎日、この国のどこかで最悪な事件は起きている。それをチョロッと取り上げて、リスキー独自の見だしをつけてやればいいだけだ。そんなの素人だってやってることです。ウチでできないはずがない」

岩永君が根回しするって言うんなら考えなくもないけど、と鷲巣編集長が気乗りしていない様子で呟いた。新興部署が立ち上がったところで、中身までフレッシュなわけじゃない。

挑戦よりは、沈黙。

それが大きな組織の中で波風を立てずに生きていく処世術であることを、誰もが知らず知らずのうちに

ひとつのリスクも引き受けたくないというのが、会社員の本音だろう。新しいことを始めるには、なんだってリスクが伴う。

それを打開できるのは、ひと握りのエースだけ。

「全然やりますよ、根回し。じゃあ、許可いただけたってことでいいですよね?」

「いいけど。いいんだけど! 大ごとにならないようにだけ注意してよね」

「全社的な視点で見れば、リスキーのPVが上がるに越したことはないですからね。当たり前の話、ここはカネを稼ぐためにあるわけですから。座間さんも、その辺はわかってますよ」

ちなみに小菅はどう思う? と急に岩永さんから話を振られて、俺は驚いてしまった。

真っ正面から意見を訊かれることなんて、そんなにないからだ。

「……リアルタイムの事件を取り上げたらいいっていうのには、賛成です。その、東光本体との兼ね合いについてはさておきですが。実際に起きた事件って、人々の関心を一気に集めるので、Agoraのトレンド経由なんかでPVを引っ張って来ることができる気がします」

「って、ウチの若い奴も言ってるんで! って座間幾彦に言っとくわ」

「えっ?」

「あれでいて、若者の意見を気にしたりする人なんだよね。意外と、そういう発言が一番後ろ盾になったりするんだわ。サンキューな」

お話の途中に失礼しました、と岩永さんが席を立つ。もしかして、その足で本体に向かったりするのだろうか、とも思ったけれど、岩永さんがどこへ向かったのかはわからなかった。

「なんだっけ、最初の話」

鷲巣編集長からそう尋ねられると、急に時間が巻き戻ってしまったような錯覚を起こした。

「……提出した企画が、シャキッとしてないという件で」

「あ、それだ」

「また別の方向性を探ってみたいので、もう少しお時間いただけないでしょうか? 記事のストックはまだあるので」

早く、家に帰ってダラダラしたい、ということしか頭に浮かんでこなかった。ベッドにいますぐ飛び込んで、ずっとスマホを触っていたい。

「さっきの話、どう思う? 岩永君の」

「……僕は、いいんじゃないかなと思いましたが」

「そうじゃなくって、あの話、通っちゃうのかな? もしかして」

だったらリスキー全体の方向性が変わってきちゃう感じじゃない? と鷲巣編集長がまた唇を内側に丸め込む。どういう返事を期待されているのか、さっぱりわからなかった。

透明人間になったみたいな気持ちになるのは、こういう何気ない瞬間だ。あらゆる出来事は俺という人間をすり抜けて、勝手にどこかへ行ってしまう。それなのに俺がどうしてここに居るのか、教えてくれる人は誰もいない。自分の存在が確かじゃないから、万能な誰かに

ハリガネで出来た煙のような

「まあ、方向性が変わるんなら変わるでいいんだけどさ。事件系の記事が解禁されて、岩永君がそれをやってくれるっていうんなら、小菅君が住宅ローン破産だの保険の失敗だのをまるっと引き継げばいいんじゃない? だったら、別に新しい企画はいらないよ」

あっさりとそう告げると、鷲巣編集長は自分のマグカップを持ってウォーターサーバーのほうへと歩いて行った。デザインがダサいマグカップ。

こんなことはよくあることだ。若い力ってなんだったんだよ、とか、インフォメーションの坩堝ってなんだよ、とか、言ってやりたいことはいくらでもある。だけど、雑兵の俺に求められているのはそんなマジレスをすることじゃない。ただただ、その場の空気に合わせて、周囲の人間から不快感を抱かれないような返事をし続けること。

デスクの上のスマホが光ると、うんざりするような通知がまた目に入った。

奈瑞菜バースデー!!!

やらなきゃいけないことばっかりあって、やりたいことが何もない。だけど、いま何もしなかったら、どんどん周りから置いて行かれる。試合のスタメン入りはゴールじゃない。大学合格もゴールじゃない。頑張ったと思える企業からの内定だってゴールじゃなかった。

人生のゴールはずっとずっと先にあって、こんなところでうかうかしてたら、万年補欠の沼野なんかにいつの間にか出し抜かれてしまう。

付き合い始めの頃、あたしもサッカー部のマネージャーやってた、と奈瑞菜から言われたことがある。そういう会話になったってことは、俺は高校時代の話をしたんだろう。二年前の時点で、高校時代のサッカー部のことなんて大昔のことだったはずなのに、俺はどうして

「去年みたいな雰囲気の店を予約しようと思ってたんだけどさ、その日、ちょっと遅くまで仕事で。上司がコロコロ意見変わる奴でさ、いまちょっと部署の方針が大きく変わっちゃいそうなんだよね。最悪なことに、それ絡みの重要なミーティングが奈瑞菜の誕生日に

だから、当日は奈瑞菜んちで豪華なデリバリーでも頼んで祝うってことじゃダメ? と電話の向こうに問いかけると、一瞬、微妙な間が空いた。

帰宅ラッシュの時間帯を過ぎた商店街の夜は、電灯だけが目立っている。

『……ダメってことはないけど』

「いや、ダメなら別日にどっか行くっていうのでも俺は全然いいんだけど。でも、奈瑞菜が記念日は当日じゃないと嫌だって言ってたから」

『私、そんなこと言ったっけ?』

「言ってたよ。去年」

覚えてないかも、と続いた声は、怒っているような感じではなかった。特別、ガッカリされたわけでもない気がする。それは期待されていない証拠でもあったけれど、多大な期待を寄せられているよりはマシだと思った。

何度、リマインダーを再設定したところで、どうにもならない時がある。

去年は最初の誕生日だったこともあって、ちゃんとしたディナーを予約した。写真映えするようなホテルを調べて、それなりに

鷲巣編集長がコロコロ意見を変えるのは本当だけど、誕生日の夜にミーティングがあるのは嘘だ。どこか特別な空間に足を向けられる程、自分に元気が残っていなかった。

「え、どうする? 奈瑞菜が別日でいいなら、どっか予約するけど……」

『いや、いいよ。仕事が入ったならしょうがないじゃん』

その代わり、めちゃめちゃ高いところのを頼んじゃおうかな、と奈瑞菜はとりあえず笑ってくれた。この場を繕っているってわけでもなさそうだった。

奈瑞菜は俺の彼女で、それ以上でもそれ以下でもなかった。

普通に好きなところもあれば、そうでもないところもある。アプリの出逢いだから、最初から顔は好みだった。

それはそれとして、誕生日の件がどうにかなって、俺はひとまずほっとしていた。

「本当ごめん。めちゃめちゃフレンチ頼んでもいいよ」

『言ったな? 私、わりと有言実行するよ』

ウーバーで頼める

『最近、ちょっとタイ料理にハマり気味で、当日の気分によってはそれ系にするかも。でも、どっちにしろデリバリーなんだし、誕生日だからフレンチって話でもないじゃん。自分の誕生日なんだから、自分が好きなものいっぱい食べたほうがいいよね』

機嫌が良いのか、なんなのか、奈瑞菜は

踏み切りを越えるタイミングを逃してしまうと、余計に疲労感が増した気がした。カンカンカンカン、と耳障りな音が、爆音で鳴り続けている。

「ごめん、こっちうるせえわ。声、聞こえてる?」

『全然聞こえる。そういえばさ、前に一緒に行った

働いて、働いて、どこかで結婚をして家庭を作って、それなりの家をローンで買って、それから死ぬまで働いていく。安らげる時間はほとんどない。イグアスの滝もマチュピチュも、きっと生涯、目にしない。俺たちはマイホームのローンを粛々と返済し、子の教育費をひたすらに積み立て、老齢年金の恩恵を受ける期間もそこそこに、三大疾病のいずれかで死ぬ。

『イッセー、ご飯なんか買って帰るの? あそこの近くにすき家あるよね』

今日はコンビニで適当に買う、と答えると、ちゃんとしたもの食べなきゃダメだよ、と奈瑞菜がいつもの説教を垂れた。よくあるカップルの会話だ。俺がちゃんとしたメシを食わなかったところで、何かが起きるってわけじゃない。

「じゃあ、奈瑞菜は何食ったんだよ」

『え、なんか適当に食べた』

「自分も適当に食ってんじゃんかよ……」

私はちゃんと自炊してるの、とどこか偉そうな口調で奈瑞菜が言う。ふわっと踏み切りの遮断機が上がっていくと、身体が勝手に動き始めた。

道の向こうのファミマの光だけが、俺を導いてくれていた。

「スマホの電源落ちそうだからそろそろ切るわ。今朝、バッテリー持って来るの忘れた」

小さな嘘をついて通話を切ると、そのまま指がインスタを開いた。偶然、亮太のアピール投稿に被弾してしまって、不快な気持ちがこみ上げる。

改めてチームに感謝。かけがえのない経験を積ませてもらってる

上げられている五枚の写真は、亮太の会社がコンサルしているレストランの中なのだろう。珍しいシェイプの椅子や、背の高い植物。都会的なムードを演出している間接照明。そのどれもがインスタ越しにはきらびやかに見えて、女ウケが良さそうだ。実際、亮太はセルフブランディングというやつが

だけど、いつか正気になったら負けって意味では、あいつも俺と変わらない。ほとんどの奴が負けていくフィールドで、ちょっとくらいイキったところでなんだっていうんだ。

岩永さんの東光本社への根回しは、スムーズに進んだようだった。

「思った通り、座間さんを通したら話が早かったですよ。ヨコの

取材力でぶつかるような話には万が一にもならないだろう、って感じの雰囲気だったそうですよ、と岩永さんが

日々、俺が取り組んでいる業務という意味での仕事と、岩永さんがみずからのマンパワーで推し進めていく仕事では、全然意味合いが違う気がした。上から指示されたことをこなすだけなら、正直言って誰だってできる。本来なら、俺だってもっと何かを率先して進めていかなければならないはずなのに、どうしてなのか、そのレベルには上がれない。年次が離れているからだとか、本社にツテがないからだとか、そんなのは全部言い訳だ。自分が岩永さんの歳になった時、こんな風に働けているビジョンがまったく浮かんでこない。

鷲巣編集長は、自分に面倒が降ってこない分にはなんだっていいみたいだった。

「そりゃそうだよ。戦艦とシラスを比べないでよ」

「だから、比べてもないって話でしたよ。ウチがシラスで助かりました」

なので、シラスの立場をわきまえている限りにおいては好き勝手にやってもいいそうです、と岩永さんがニカッと白い歯を見せて笑った。

「というわけで、ぜひ鷲巣さんから関口デスクにご連絡を!」

上司が無能だろうがなんだろうが、こうやって外堀を埋めて、上手く動かすことだってできるのだ。岩永さんを見ていると、自分の至らなさが浮き彫りになる。

俺の人生がぱっとしないのは、詰まるところ、俺の自己責任なんだ。

「……どういう事件を取り上げるかっていうのは、もう岩永さんの中では決まっているんですか?」

最近、何かと物騒だから、どんな事件でも起こるんだとは思いますけど、と俺は口にしながら、なんか変なことを言っていたら困るな、と不安に駆られた。こうやって自意識が内に向いている時は、

「いや? まだ決めてないよ、全然」

想像していたよりも曖昧な言葉が返ってきたことに、俺はどこかほっとした。

「結局、出たとこ勝負みたいな要素が大きいと思うから。ただ、ネット記事としてウケるトピックって、ちょっとした傾向があったりするよな」

「傾向、ですか?」

「離婚、不倫、保険の失敗、住宅ローンによる破産。ユーザーの欲望と不安を

あとはそうだな、強烈なアンチがついているようなトピックは勝手にカネを稼いでくれる、と岩永さんが囁いた。

「アンチはファンや肯定派よりもずっと執着心が強いから、叩き要素のある記事はすぐに拡散してくれるんだ。だからPVも多くなる。つまり、俺たち記事元が

ま、それが何かはわからないけどな、と岩永さんが俺にトッポの箱を差し出した。

それがイメージとは違ったので、俺はつい笑ってしまった。

「岩永さん、コンビニの菓子とか食べるんですね」

「食べるよ。なんで?」

「意外でした。ありがとうございます」

トッポを一本、

ちょっとした飲み会に行っても一万円近くのカネが飛ぶし、ほかでも沢山カネが飛ぶ。デリバリーで抑えると言ったって、奈瑞菜の誕プレだって買わなければいけない。誰かのための何かのカネ。エナジードリンクを買うのだって自分のためじゃなく仕事のためで、カフェインをドバドバ絶え間なく摂取してやらないと身体が

トッポの先端を

俺は、何のために生きているんだろう。

「そういえば、小菅の就活ネタって結局やるの? 俺はいいと思うけど」

ていうか、あれこれ

リスキー編集部が入っているフロアは広く、ネットメディアの編集部が連なっていた。全体写真に収めてみたら、いかにも大企業らしい見掛け上の清潔感が演出されることだろう。

「就活ネタだと、年齢層が限定されすぎるってことでした。編集長的にはNGみたいで」

「そんなことないんじゃない? だって、小菅だっていまだに就活ネタに関心を持っているわけだから。転職市場だってあるしさ。現役世代じゃなくっても、その手のトピックに興味を惹かれる人っていうのは沢山いると思うよ」

「そう思いますか?」

「就活とか、受験とか、自分が人生の中で大きな成功を収めたって感じられるようなものって、いくつになっても特別なものなんじゃないのかな。あるいは、後悔が大きい人だってそういう記事に吸い寄せられてしまうのかもしれない。どちらにせよ、

俺はいいと思うけどね、就活のネタ、と背中を押されて、急にやる気が湧いてきた。ブレてばかりの鷲巣編集長なんかより、岩永さんに褒められたほうが

「実は、岩永さんがいまやってるトピックを引き継げって言われてるんですよ。住宅ローンとかの。岩永さんが時事ネタやるようになっちゃったら、そっちが足りなくなるので。もちろん、それが嫌なわけではないんですけど、自分で決めたネタをやってみたくて。編集長にももう一度掛け合ってみるので、岩永さんからもご支援いただけませんか?」

「いいよ、全然」

「ありがとうございます。僕だけの力じゃ、なんていうかちょっと」

説得力に欠けるので、と半笑いになりながら、その通りだ、と思った。何を取り上げるかは問題じゃない。誰が、どんな風に取り上げるかだ。時事ネタだろうが就活だろうが、岩永さんならちゃんとやる。周囲を上手く巻き込んで、結果だって出すだろう。そういう見えない信用があるから、みんな岩永さんを頼りたがる。この人があいだに挟まることで、担保されるものが沢山あるんだ。

「そんなもんだよ。若いうちは」

「そうなんでしょうか。自分では、本当にダメだなあと思っていて」

「いいんだよ、別に。チームとして結果を出せればいいんだから。それぞれのペースってもんがあるんだからさ。小菅は小菅のペースでやればいいの。これは本当の話ね? あんまり頑張りすぎてもさ、疲れちゃうだけだから」

岩永さんがもう一度トッポの箱を差し出してくれた瞬間、俺は本当に疲れてしまっているのか、どうしてかその優しさが白々しいものに思えてしまった。

こんなに良くしてくれる先輩のことを疑うなんて、どうかしてる。

他人の好意を素直に受け止められなくなったら、おしまいだ。

「うわ、しまったな。これ、全然気づかなかった」

ダイニングテーブルの角で引っ掛けたのかな、と岩永さんが右

それはいきなりの導入にも思えたけれど、きっと、俺が疲れ過ぎているからだろう。

「……クリーニング行きのやつですかね」

「たぶん取れないな、これ。市販の離乳食でさ、こういうやつがあるんだよね。子どもがテーブルに塗ったくったやつにうっかり被弾したのかも」

オレンジ色の染みを

「お子さん、いま何ヶ月なんでしたっけ?」

「七ヶ月。毎日大変だよ。夜泣きはするわ、メシは投げるわ。これにしたって、ちょっとミートソースこぼしたみたいな可愛いもんじゃないからな。とりあえず塗ったくるわけ、自分が手にしたものを全部。赤ん坊っていうのはすごいんだよ、本当に」

「ネットの動画なんかではよく見掛けますけど、ハードですね……」

「こないだなんてさ、俺がフープロで作った離乳食の小分けパックをカーペットに盛大にぶちまけられて。悲惨だったよ」

「フープロ?」

「フードプロセッサー。ミキサーの手前みたいなやつ。あと、俺が

岩永さんってすごく育児に協力的なんですね、と俺が言うと、別に普通だよ? と岩永さんが

俺は単純にその姿を見て、すごく可愛がっているんだなあ、と思った。

自分の子どもっていうものは、そんなに可愛いものなんだろうか。

「仕事もやって、育児もやってっていうのはきっと大変ですよね」

「そうだね、オン・オフの切り替えっていうもんが大事になってくるよね」

「まだ何もわからないので、僕が言うのもあれですけど、岩永さんは本当にすごいと思います。自分が岩永さんくらいの歳になった時、そんな風になれている気がしないので」

岩永さんは三十代半ば過ぎで、俺よりは結構歳上だった。だけど、同級生の中には早くも結婚を決めた奴もいて、このままトントン拍子にことが進めば、来年には沼野だって父親になるかもしれない。あの、万年補欠の沼野に子ども。俺がうかうかしているうちに、新しいゲームは始まっている。円満な家庭を築いて、そこを絶対的な場所にする。そろそろピースを揃えなければ、幸せという名のジグソーパズルは永遠に出来上がらない。早く、完成したパズルを額縁に入れて、それを遠くから眺める側の人間になりたかった。

「……全然、予定はないんですけど、結婚っていいですか?」

最近、そっち方面も悩みどころで、と俺が雑談を引き延ばすと、結婚ねえ、と岩永さんが自席のモニターに目線を戻した。これくらいの温度感のほうが、弱音は吐きやすい。

「そう訊くってことは、結婚の予定があるんだな?」

「ないんですよね。ないので、逆に気になって」

「この職場に不満があるわけじゃないけど、俺は家庭があってよかったなって思うことが多いね。単純な話、自分が家に帰った時に出迎えてくれる人が居たほうがいいじゃない? ちゃんと家の明かりが

俺は奥さんにはすごく感謝してるよ、と岩永さんがサラッと言う。

人生というものを上手くサバイブしている人たちは、俺みたいにゴチャゴチャと物事を考えたりはしないのかもしれない。沼野だって、俺が勝手に脳内で粘着しているだけで、あいつにとっては、このタイミングでの結婚が穏やかで自然な流れだったのかもしれない。

そっち側の人になりたいな、と思った。

亮太みたいに、いつまでも他人の目を気にしてイキってる奴にはなりたくない。

実家の母親から着信が入ったのは、奈瑞菜の誕プレが届いた日曜日だった。コンビニに出ていて宅配便を逃がしてしまって、再配達で小さな段ボールを受け取った直後のことだ。

そんなに頻繁に連絡を取り合う家でもないから、何か嫌な予感がした。

『

父方の祖母に素っ気ない母親は、用件だけ伝えて電話を切った。社交的な母親は、これからボランティアの友達と飲みに出るんだそうだ。家族絡みの用事は面倒くさく、あと何時間か残っているはずだった休日の夜を台無しにした。

町田に住んでいるほうのおばあちゃんだから、あだ名は

小さい頃、俺は町ばあが大好きだったし、町ばあも俺を可愛がってくれた。

『あら! イッセーから電話が来るなんていつぶりだろう! あなた、ちゃんと食べてるの? 男のひとり暮らしなんて、どうせ散らかし放題してるんでしょう。そうだ、お正月にイッセーもこっちに顔を出したら?

女の子っていうのは母親になったらちゃんと変わるんだよねえ、と滑舌良く喋り続ける町ばあに、

「それより、大丈夫なの? 膝」

『そうなの! 左膝がさあ、痛くなっちゃって……』

「母さんから聞いた。整形外科通ってるんだって?」

『近所の老人ばっかり並んでるから、あそこ気が

昔から、母親と町ばあってなんでこんな感じなのかな、と疑問に思っていたけれど、嫁

俺からの久しぶりの電話に喜んでくれたらしい町ばあは、それから何かとしつこかった。

『イッセーも、いい加減にお嫁さんを見つけないと』

「いやいや、まだ早いでしょ。いまは時代が違うからさ」

『昔もいまも、良い子からすぐに売れていくんだよ。男だからってうかうかしてたら、気の強い売れ残りを摑まされることになる。おばあちゃん、イッセーの結婚式を見るまでは死ねないよ』

「大丈夫だよ、町ばあは不死身なんだから」

とりあえず元気そうで良かったよ、と電話を切り上げようとすると、膝が痛いんだから元気じゃないよ、と町ばあの声が小さくなった。

ローテーブルの上に置きっぱなしの、小さな段ボールが視界でちらつく。

形ばかりのプレゼント。どこかで見掛けた

『イッセーは良い学校に行って、良い会社に入って、ここまで沢山頑張ってきたんだから、いまノンビリしてちゃいけないよ。人間はね、誰もひとりで暮らしてなんていかれないの。良いお嫁さんを

しばらくしてから電話を切って、ベッドに寝転んでスマホを見ると、いろんな通知が入っていた。どれもこれも面倒に思える。誰かから来た連絡が、純粋な喜びを芽吹かせることなんてほとんどない。そろそろ風呂に入らないと、また睡眠時間が足りなくなる。土日くらいは湯船に

奈瑞菜へのプレゼントが入った小さな段ボールを開けると、透明な緩衝材が入っていた。

まだ、俺はすべてに負けてしまったわけではないという気がした。

奈瑞菜の誕生日の朝は、寒いけれど晴れていた。満員電車じゃプレゼントのショッパーが潰れてしまいそうで、俺は出社時間を昼前にずらした。正直なところ、そんなに気合いを入れるような価格帯のものじゃない。でも、だからこそ、外面をきれいに保っておきたかった。

あとは会社の近くでケーキでも買えば、それなりの彼氏には見えるはずだ。

電車の中でAgoraを開くと、都内で事件が起きていた。

歌舞伎町の貴金属取扱店に強盗が入って、立てこもりを始めたらしい。接客中の女性店員が人質になってしまったそうだ。繁華街というのもあって、現場近くは相当盛り上がっているみたいだった。通りすがりの奴が撮った動画も沢山上がっていたし、わざわざ現場近くまで行って実況しているアホもいた。トレンド上位のほとんどが、歌舞伎町の事件で埋まっていた。

リアルタイムの事件というのは、とにかく人を熱狂させる。

こんな事件ばっかりでこの国本当に終わったな 希望がない

共通の話題を持ち得ない、それぞれのユーザーを一気に惹きつけてしまうのが、こういった

エサみたいに情報ばかり追い掛けて、仕事中はただただ感情を殺して、夜はコンビニのメシを食って寝る。この恐ろしく虚無的なスパイラルから、どうにかして抜け出したい。

「あ、すみません」

ボン、という衝撃が、右側全体に広がった。慌てて電車を降りた誰かが、俺の身体にぶつかったのだ。スマホが吹っ飛ばなくて良かったと思った。そして、紙袋が心配になった。

スタバの紙袋にショッパーごと詰めてきた奈瑞菜へのプレゼントは、もはや小さな爆弾だった。そっと上から見下ろすと、真紅の箱が燃えている。スタバの紙袋は少し潰れたものの、中のショッパーには影響がないみたいだった。どうして、いきなり焦燥感に駆られてしまったのかわからない。だけど、この真紅の箱だけが、俺をここに繋ぎとめてくれている気がした。

東光新聞本社ビルは、プロパー以外の人間を無意識に

リスキー編集部に着くと、珍しく誰もいなかった。

鷲巣編集長のダサいマグカップには飲みかけのコーヒーが残っていて、近くにいる気配は感じられた。岩永さんは、どうだろう。いつもデスクの上が整然としているのもあって、もう出社しているのかどうか、ぱっと見ではわからなかった。

誰もいない編集部で自席のパソコンを

今日こそは作業が

俺だって、仕事ができないわけじゃない。こうやって環境さえ整えば、テキストを打つ指だって速くなる。大体、まだ大きな結果を求めるような時期ではないのかもしれなかった。俺だってリスキーだって、これから良くなっていく。そう思える余地はきっとある。

俺たちは結構前からすでに大人で、もうボールを蹴ることなんてなくなった。

沼野が若い女と結婚するからなんだ。亮太のフォロワー数が多いからなんだ。

集中力が途切れてスマホを見ると、Agoraのトレンドが変わっていた。あれだけ騒がれていた歌舞伎町の立てこもり事件は早くも解決してしまったらしい。「歌舞伎」「無事」「解放」のワードが、トレンド上位を占めている。その字面を目にしただけで、自分の興味関心がみるみるうちに

早く、ほかの目新しい刺激で、脳のスペースを埋めて欲しい。

他人の不幸や失敗だけが、俺の心を軽くする。そういうものを追っている時だけ、自分の人生から目を背けることができた。なんでもいいから事件が起きて、誰かが炎上して欲しい。

イオラ、という見慣れないワードがトレンド入りしたのはその時だった。

ワンオペ育児女性による衝撃的な刺傷事件 「彼女は私だ」 SNSで同情が広がったワケとは? 岩永清志郎(リスキー編集部)

最新記事を公開しました。なぜ、いま「イオラ事件」がSNSを中心に子育て中の母親たちの共感を集めているのか? 異例の事態を追いました

アニメかゲームの新作かな、と思ってそのワードをタップしたのに、見知ったアイコンが目に飛び込んできた。あれ、と不思議な感覚になる。バズっているのは岩永さんだ。拡散されているのはリスキーの記事だ。どれだけスクロールしても読み切れないほど、引用レイズは無限にあった。俺が知っている有名どころも、その記事にコメントを寄せている。いつもはバラバラになっているはずのそれぞれの世界が、突然、ひとつにくっ付いてしまったみたいだった。

ガチガチと何度もスクショを撮ると、興奮で手が震えてしまった。記事本文の内容より何より、この光景をしっかりと目に焼き付けておきたかった。

何が、文潮オンラインだ。

俺の所属しているチームの記事が、この瞬間を支配している。シラスだろうがなんだろうが、ネットの世界じゃ数字が正義だ。平川も、遠藤も、沼野も、亮太もいますぐ俺を見ろ。誰が、東光の子会社だ。俺だって、リスキーだってやれるじゃねえかよ。

萩尾威愛羅の事件はそれからしばらく、Agoraのトレンドに残り続けた。

抱っこ紐で自分の赤ちゃんを連れたまま、若い母親が夫の上司を刺したという異様な事件は、ネット中の話題になった。容疑者の名前が相当にトンチキだということもあって、誰もが様々な角度からツッコミを入れられるのが良かったらしい。

これはワンオペ育児の過酷すぎる環境が招いた悲劇だと訴えているフェミ系のアカウントもあれば、こんな犯罪者と一緒にするなと不快感を

みんな、好き勝手なコメントをするから、だんだん事件そのものが膨らんでいく。

警察の発表によると、イオラは「すべての原因は夫の長時間労働にある」と考えるに至り、凶行に及んだとのことだった。なんだそれ、という狂気を感じる。犯罪者なんて、みんな変わったことを口走るものなのかもしれないけれど、それにしても理解できない。イオラは、その被害者の男性とはほとんど面識がなかったらしい。育児ノイローゼなのか知らないけれど、別にその人を刺したところで世界は変わりはしないだろう。そういう正論じゃダメなんだろうか。話がまったく通じないから、突然、刃物なんて持ち出すのか。

事件現場になったビルの外観を見る限り、夫の勤め先は中小企業だ。うちみたいに大手の傘下でもないのだろうし、福利厚生に期待はできないだろう。そんなこと、子どもを産む前から予想できるはずのことなのに、どうして今更ブチ切れてしまったんだろう。

母親になったら自由が利かないだろうことなんて、俺にだって想像できる。

でも、それを承知で産んだんだから、そんなの全部自己責任だろ。

久しぶりにJR

リスキー編集部が始まって以来の快挙の日だったのに、別に何があったってわけでもなかった。鷲巣編集長は朝から腹の調子が悪かったらしく、こんな日なのに早引きをした。俺は俺で奈瑞菜の誕生日があったし、岩永さんはそういうつもりではないみたいだった。今日くらい、部署で祝杯を挙げてもいいのかななんて思ったけれど、現実は

早めに駅着いたからいま商店街歩いてる

奈瑞菜にそうメッセージを送ったついでに、イオラの話を自慢したくなった。あの記事を書いたのは俺ではないっていうのに、一番、俺が興奮していた。

ワンオペ育児女性による衝撃的な刺傷事件 「彼女は私だ」 SNSで同情が広がったワケとは? 岩永清志郎(リスキー編集部)

昼間にバズってた記事、俺の隣の席の先輩が書いた すごくね?

部屋の片付けでもしているのか、奈瑞菜の既読がつくのは遅かった。

夜にミーティングがなくっても、仕事後にかしこまったレストランに行くのはダルい。場所を奈瑞菜の家にしたのは正解だと思った。俺の部屋ではムードに欠けるし、奈瑞菜もそれは嫌だろう。カップルのイベントごとは面倒くさい。常に揺れ動いているはずの関係が、何らかの型に流し込まれていくみたいで窮屈な気持ちになる。来月にはクリスマスがあるし、その先には正月もある。町ばあのところに顔を出したほうがいいのかな、と親族のことが頭を過った。真希ちゃんが行くって言うなら、俺も行かなければいけないだろう。

イオラの記事を読んだからか、真希ちゃんは偉いな、と思った。

若い頃の素行や恰好がどうであれ、ちゃんと母親をやれる子は偉い。結局、人間性っていうのはそこに表われるような気がした。ギャルでもヤンキーでもなんでもいい。最終的に、母親ってものにうまく納まってくれる女の子なら、良い子なんだ。

赤信号に足を止められているうちに、奈瑞菜からようやく返信がきた。

部屋の掃除してた その記事、昼間読んだかも

想像よりも反応が薄いな、と思って、なんだか肩透かしを食らった気持ちになった。同期のグルチャで自慢するのは恥ずかしいから、せめて彼女の奈瑞菜にだけは、この興奮をまるごと受け止めて欲しかった。俺はすごい奴なんだって、どうにかして思わせて欲しい。そういう承認がどこからも補充されなくなってしまったら、ここから一歩も動けなくなる。

おまえは彼女なんだから、俺という男をちゃんと立てろよ。

「ウーバー、どれ頼もっか。私、結構お腹

なんでも好きなの頼んでいいよ、と俺が自分のスマホを差し出すと、太っ腹じゃん、と奈瑞菜がシングルよりも幅の狭いベッドに寝転がった。フローリングの六畳間には、テトリスのように家具が配置されている。奈瑞菜はきれい好きで、いつ来ても部屋の中が整っていた。

真っ白なローテーブルの上で、アロマキャンドルの先端が燃えている。

薄闇に良い香りが漂ってきそうでいて、安物なのか、あんまり匂いはしなかった。

「あ、コースみたいなのも頼めるっぽい。個別に好きなの頼んでもいいけど。私、フォアグラが入ってるコースにしちゃおうかな。本当はダメなのかもしれないけど」

「何が?」

「フォアグラって本当はなんかダメなんだって言うよね。倫理的に」

別に食いたきゃ頼めばいいじゃん、と俺もベッドに寝転ぶと、どっと眠気が押し寄せてきた。背中が柔らかいもので覆われてしまうと、このまま眠りたくなってしまう。

今日は、なんだか、いろいろあった。

リスキーが初めてAgoraでバズった。岩永さんのお手柄だ。リスキー自体の名前が売れたわけではなかったけれど、ひとまずはこれで十分だった。

だって、ここから先の階段は上がろうったってそうはいかない。

「ちょっとタブレット借りていい? あのニュースだけちょっと気になる」

俺が奈瑞菜のタブレットに触れると、ぱっと部屋の中が青白くなった。

メディアの強い光の中に、キャンドルの

「いま何時? テレビ局がやってる動画ニュースみたいなのってあるじゃん。ああいうのってもう配信されてるのかな。イオラの事件、取り上げられてたりしないかな」

「やってないでしょ。いま騒がしいやつ付けるの嫌なんだけど……」

「いや、仕事でさ。どういうところまで取り上げられてるのかが気になったんだよ。さっき送った記事の事件あるだろ? 抱っこ紐の母親のやつ。あれってAgoraだけの騒ぎなのかな」

ここに着く前にニュースサイトをチェックした時は、歌舞伎町の立てこもり事件で持ちきりだった。そんなの、ずっと昔の話に思えてしまう。毎分、毎秒、いろんなニュースが流れてくるから、朝に起きた出来事なんて、もはやなんの感想も抱けない。

イオラの記事がヤフートピックスに取り上げられていたらいいのに、と思った。

大手ポータルサイトにピックアップされるかどうかで、PVの

なんでもいいからどうにかなれよ、とギャンブラーめいた思考が頭の中を駆け巡った。

「イッセー、なんか嬉しそうだね」

今日ずっと嬉しそうじゃん、と奈瑞菜が幅狭のベッドから起き上がる。彼女の誕生日に仕事の話ばかりするのは良くなかったかな、と思って、反射的にタブレットの画面を消した。強い光が消えてしまうと、キャンドルの火が常に揺れ動いていたのがわかった。

そういえば、誕生日ケーキを買おうと思っていたのをすっかり忘れてしまっていた。

「ウーバー、選んだ?」

「ううん。まだデザート付けるかで迷ってる」

「それとは別にケーキも頼む? 本当は、会社の近くの

職場で言い訳をするかのように、俺の口はべらべらと、小さな嘘を

「ケーキ、いらないかな。そんなに入らないと思うし」

「そっか。じゃあ、いいか」

「いいよ。結構、お腹に溜まるメニューにしたから」

これでよろしく、と奈瑞菜から返ってきたスマホの画面を見ると、フレンチのコースの分量はそんなに多いわけでもなさそうだった。むしろ、ふたり分のディナーにしては物足りない気さえする。もし、遠慮されているなら

レストランだったら埋められていたはずの沈黙が、全身を細かく刺してくる。

「お届けまで七十五分だって。混んでるな。ネトフリでも観る?」

こないだ話題になってたやつでも観るか、とスマホで調べようとすると、イオラ事件の行方が気になった。あれから、どういう流れになったんだろう。何か新規の情報は出たんだろうか。こんなに炎上の行方が気になるなんて、滅多にあることじゃない。なんてタイミングが悪いんだろう。もちろん、奈瑞菜のせいではないけれど。

まだ料理が届かないから、プレゼントを渡すタイミングが掴めない。プレゼントを渡せてないから、自分の居場所がない気がする。こんなことなら面倒臭がらずに、適当なレストランを予約すればよかった。ぐるぐると後悔が渦巻くせいで、テンションが下がってくる。

「ネットメディアの編集部って、記事がバズったら盛り上がったりするの?」

タブレットに映し出された恋愛リアリティーショーをぼんやりと眺めながら、奈瑞菜がぼそっと呟いた。俺たちよりもずっと若い出演者たちが、やけに幼く、無鉄砲に思える。

ベッドの上で壁に背をもたせかけている奈瑞菜が、そのせいか急に大人に見えた。

「いや、実はそれが全然で。例のネチネチしてる上司がさ、こういう時に限って体調不良で早退しやがったんだよ。Agoraでバズってたタイミングも見逃してたらしくて。岩永さんは岩永さんで、別のところで作業してたから、編集部には俺しかいなくて」

「そういうもんなんだ」

「世の中の盛り上がりとすごいギャップがあったっていうか、なんかもったいなかったよ。せっかく、あんな騒ぎになったのに」

まあ、あれくらいのことでいちいち騒がないってのも俺らにとっては大事なことなんだけどさ、と口先が勝手に恰好を付けたがる。

「ちなみに岩永さんっていうのは、今回の記事を書いた人ね。前に話したことあったよな? 東光本社から来た人で、すごい仕事ができるわけ。その人がこないだ言ってたんだよね、人を動かすのは不安なんだって。イオラの事件ってまさにそうじゃん? いろんな奴の不安が詰め込まれている気がするだろ。あんな女が自分の近くにいたら怖いとか、同情を寄せてるフェミが多くて怖いとか。あれを擁護してる奴がウジャウジャいるのが、いまのAgoraの治安の悪さなんだよな。なんていうか変わったよな、俺らが学生の頃と比べて」

奈瑞菜がなんにも喋らないから、俺だけが空回りしているような錯覚に陥った。相槌くらい、打って欲しい。ちゃんとニコニコしてくれないと、恥を掻かされた気持ちになる。

しょうがないからタブレットの画面を指さして、こいつ馬鹿じゃね? と俺は笑った。

「こいつ、さっきも別の女にミスってたよな。いい加減、学べって……」

「イッセーは、知らない他人を小馬鹿にするのが好きすぎるよね」

私だって人のことは言えないんだけどさ、とこれまでになく冷めた口調で奈瑞菜が言う。

恋愛リアリティーショーの中では、ピエロな役回りの男が一番可愛い女にアプローチを重ねていた。それは分不相応に思えたし、これはみんなで笑うべきものだとも思った。

「……どうした? なんか今日、ちょっと機嫌悪くない?」

「いや、機嫌とかじゃないよ。全然、そういう話じゃない」

「ケーキのことは悪かったよ。今日、いろいろあったせいで、そこまで気が回らなかった」

「ううん、ケーキのことでもまったくなくて」

ウーバーの人が来るのが遅くてむしろ助かっちゃったかも、と奈瑞菜が困ったような笑みを浮かべる。そこにはもう、職場で見掛けるような軽い感情しか乗せられていない気がした。

「いや、これは番組だから。そんなにマジになるような話じゃないだろ」

「ネトフリの話でもないんだよね」

「じゃあ、やっぱりデリバリーにしたのが嫌だった? 悪かったよ。でも、仕事で夜までミーティングだったんだから仕方ないだろ。あの記事がバズったせいで、一日、ドタバタしてたしさ。とにかく大変だったんだよ。今度、どっかでいいメシ食おうって」

なんか本当にそういう話でもなくなってきちゃったの、と奈瑞菜が立ち上がって小さな部屋の電気を点ける。いきなり白んでしまった部屋は、特別なベールを

「……これって、そんなに良い流れじゃないってことで合ってるよね?」

「うん。私もそんなつもりじゃなかったんだけど」

「そうだとは思うけど。でもさ、俺は記念日とかどうでもいいタイプだけど、自分の誕生日にこういう感じになっちゃうと思い出的に後引かない?」

「そうかもね」

「俺の何が悪かったのかが全然わかんないんだけど、実際なんだったのか教えてくれない? タイミングが掴めなかったからまだ渡せてないだけで、プレゼントだってちゃんとあるしさ。そりゃ、ハイブランドとかではないよ。俺はそういうのは無理だし、俺じゃなくっても大体の男がそれは無理じゃないのかなって思う。世の中、ハイスペばかりじゃねえしさ。でも、俺は十分、ここまで頑張ってきたほうなんだよな」

白っぽいトーンで統一されている女の部屋に居るにもかかわらず、俺は帰宅後に目にするはずの自室の景色を何故だか思い出していた。畳む前の衣類が無造作に積み重なっている、誰もどうにもしてくれない部屋。だけど、それはいまだけの話で、いつか何かが大きく変われば、そういった散らかりはすべて自動的に片付くものだと信じていた。

俺に感情を出さなくなった奈瑞菜は他人みたいで、実際にこれから他人になるのだった。

「イッセーのどこが悪いとかじゃなくって、私がなんか、ちゃんと現実を見られてなかったなと思って。本当のことを言うと、年齢のことで焦ったり、逆に期待していたこともあった。イッセーと結婚したらどうなるのかなって考えてみた頃もあったし、だけどそれって、全部あたしの頭の中だけの話だったなって気づいたの。本当のイッセーは、いま目の前にいる人で、ハイブランドとかハイスペとか、よくわかんないことばっかり言ってる。そういう現実から目を背けることはもうやめにしたいの」

仕事のことはわかんないけど、本当に傷ついている人たちをネタにして馬鹿にするのはやめたほうがいいよ、と奈瑞菜の目が力強く、まっすぐに俺を射る。

一瞬、何の話をされているのかわからなくって、俺は思わず噴き出してしまった。

「もしかして、イオラ事件の話をしてる?」

それはちょっと予想外っていうか、と口元が勝手ににやついてしまって、舌先が親知らずの内側を

こいつ、ネットのフェミに影響されちゃった馬鹿女だったんだな。

「……最後に、俺も言わせてもらうけど、さすがにそれはヤバいって。Agoraの炎上なんかに踊らされてさ。明日になったら後悔すると思うよ? 俺らだってそんなに若くないんだから」

「そうかもね、そう思う」

「だったら、そうやって感情的に物事を決めないで、もっと冷静に……」

「ずっと若いままで生きていられるわけじゃないって気づいたから、今日やめるの。イッセーはずっとその調子でいられるかもしれないけど、あたしはたぶんそうじゃない。あたしだけ妊娠して、あたしだけ出産して、あたしだけ子どもを育てる人生にシフトするかもしれないんだよね? だったらケーキとかプレゼントなんて、問題ですらないんだよ」

これは話にならないな、と思って、もう会話を続けるのも嫌になった。

そもそも、俺たちはなんの話をしていたのだろう。ネトフリの中では、恋愛リアリティーショーの続きが自動再生され始めていた。海なんて行っちゃって馬鹿みたいだ。どいつもこいつも、終わってると思った。世界中の人間が、クソみたいに思えてたまらなかった。

「これって、もう出て行ったほうがいい感じ? そういう雰囲気ってことだよな?」

別れるってことでいいんだよね? と奈瑞菜に確認すると、思っていたよりも荒っぽい気持ちが声色に

「別れるってことでいいよ」

「そう。じゃあ、そういうことで」

「うん。今日までありがとう」

コートを手に持って玄関へ向かうと、その光景にデジャブを感じた。清潔なマンションの短い廊下を、こうやって早足で立ち去っていく感じ。俺ってこういう別れ際が多いよな、と自分のことが嫌になる。それでも、奈瑞菜よりはたぶんマシだな、とすぐ立ち直ることができた。

二十九歳の誕生日に男と

『あら! イッセーじゃないの。どうしたの、こんな遅くに。そうだ、おばあちゃんね、イッセーにお手紙出したんだよ。昨日だか、

それを受け取ったからいま電話を掛けたんだよ、と俺が笑うと、じゃあ無事に届いたのね、と町ばあがビックリしているような反応をした。手紙なんて普通に届くに決まっているのに、

町ばあが、うるさくしてくれて助かった。

時々、俺は自分の部屋に自分ひとりで、存在することに耐えられなくなる。

「そうだ。今日、俺が所属してるチームがネットで出した記事がすげー話題になったんだよ。まだテレビや新聞じゃ取り上げてないみたいだから、町ばあは知らないかもしれないけど。昼下がりの良い時間帯にさ、トレンド上位を

達筆なボールペン字が

それでも、どうにかして、俺は俺という人生を生き抜いていかなければならない。

『へえ、すごいじゃない。それ、お父さんにも言ったの?』

「親父に言ってどうするんだよ。町ばあだから教えたの」

俺も正月のどこかでそっちに顔出すようにするからさ、と部屋のカーテンを閉めてしまうと、ひとり暮らしの部屋はすっぱりと外界から遮断されてしまった。真紅のショッパーを失ったクローゼットのフックにも、だんだん目が慣れてくる。クリスマスが近いから、暇を持て余している若い女なんていくらでもアプリにいるはずだ。

『あら、本当? もしかして、お嫁さんでも紹介してくれるの?』

「違うって。行くのは俺ひとりなんだけど、そこは素直に喜んでくれよ」

俺が顔を出してあげたら、町ばあはきっと喜ぶだろう、とガキみたいなことを考えていた。

俺はとっくのとうに大人になってて、もうそんな価値はなかったのに。

『ええ、嫌だ。イッセーだけなら、おばあちゃんもそろそろ飽きてしまうよ。町ばあに可愛い

昔の人はきついこと言うよな、と笑ってやろうかとも思ったけれど、想定外の言葉が

おばあちゃんは、イッセーが東京で素敵なお嫁さんを貰って、沢山の子宝にも恵まれ、

順風満帆な人生を送ってくれるものと固く固く信じております。ガンバレ!

「……心配しなくても大丈夫だよ、俺は男なんだから。真希ちゃんとは違うんだよ。男の三十手前なんて、全然まだいけるんだって。むしろ、これからが本番って感じ」

町ばあに言ってないだけで、これでも結構モテるんだぜ? と虚勢を張ると、それってサッカー部の男の子だからじゃない? という見当はずれの言葉が返ってきた。町ばあの中では、俺はまだサッカー部の男の子らしい。それにもかかわらず、そろそろ嫁と曾孫を連れてくるのが当たり前だとも思われている。そんな都合のいい話が、この世のどこにあるんだろう。

「実はいまさっき、ちょっと違うなって思った女の子と別れてきたところなんだよね。向こうもいい歳だしさ、時間を浪費させちゃ悪いから」

『あら、イッセーが振っちゃったんだ?』

「そんな感じ。悪い子じゃなかったんだけど」

『きつかったの? お相手の性格が』

「まあ、そんな感じ」

結婚なんていうものはとにかく我慢なんだから、我慢の利かない女はダメよ、と絶対の

俺はどうしてか昔から、町ばあの言うことを

『死んだお

いつもカラカラと甲高い声で笑っている町ばあが、突然、地声を剥き出しにして、そんなことを言い出したのは、俺にとっては恐怖でしかなかった。俺が生まれた瞬間から、町ばあはすでに町ばあで、俺の祖母になる前のストーリーなんて何も存在しない気がしていたから。

正直、そんな重たい話を俺にされても困る、と思った。

だって、昔の話なんだから、そんなこと言ったってしょうがないだろ。

イオラの模倣犯が出たのは、それからすぐのことだった。

(気になる続きは、本書でお楽しみください)

作品紹介

書 名:イオラと地上に散らばる光

著 者:安壇 美緒

発売日:2025年11月18日

読んでしまったらもう傍観者ではいられない。衝撃と共感の事件小説

「検索すればすぐに出てくるよ。赤ん坊を抱いたまま旦那の上司を刺しに行った女。なんか怪獣みたいな名前でさ」

ワンオペ育児で追い詰められた母親が夫の上司を刺傷した。彼女は赤ん坊を抱っこ紐で帯同したまま犯行に及んだという。事件を取り上げたWEB記事をきっかけに、イオラという犯人の特徴的な名前や事件の異常さが注目を集め、SNS上ではイオラ擁護派と否定派の論争が過熱。記事の担当者・岩永清志郎は、大きな反響に満足しながら、盛り上がりが続くよう新たなネタを探して奔走するが……。

詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322501001202/

amazonページはこちら

電子書籍ストアBOOK☆WALKERページはこちら